#短編小説集『番外編 よからぬ鍋』

僕の家は古風なたたずまいだ。新興住宅が建ち並ぶまわりにぽつねんと、一人取り残されたような古民家。それが我が家だった。

うちには家族間で交わされる古いしきたりがあって、僕もそれをしつけの中に組まれて育った。なんでも、我が家には土地神の巫女であった遠い過去があるらしい。そんな古臭い悪習、と子供の頃は邪険に思っていたが、ご先祖から守られてきた歴史は、耳がタコになるまで聞かされてきた。いつしかそれは、身に染みて我が家の守べき家訓のような気持ちになっていた。洗脳とは怖いものだ。

ある大晦日の夜。

その年も、母がまな板の上で大根を手に取りながら、片手に包丁を構えていた。それはどこか卑猥な、、、男根を思わせる形をした大根だった。

「アイヤーー!! 鎮まりたまえ!! エイヤーー!!」

エプロンをした母の眉間にはシワがよって、まるで焚き火の前で祈祷をする巫女さんさながらだった。

じつは、年が暮れる少し前に、祖父が亡くなっていた。亡くなる前の祖父は、女遊びの激しい人で、愛想を尽かした祖母は祖父の貯金をそっくり自分のものにして、往年は祖父に負けずに男遊びに使っていたらしい。

その祖母も3年前に亡くなり、祖父母の悪行は、我が家の恥部として、これまた耳が痛くなるほど母から聞かされて育ってきた。

「いいかい? 我が家には女狂い、男狂いの呪われた血があるんだよ。お前も重々、気をつけなさい」

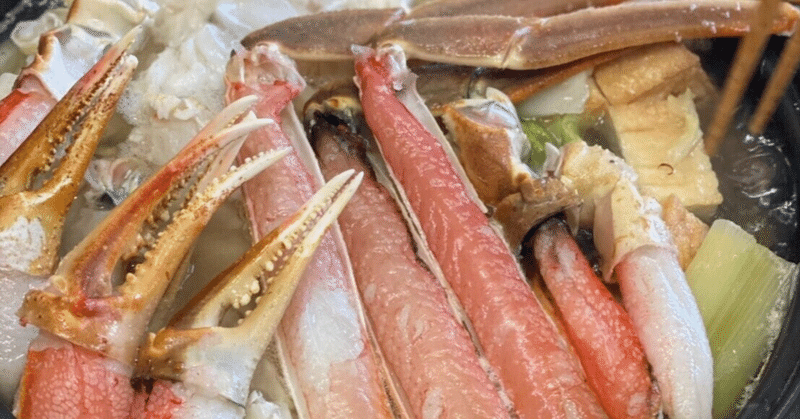

そういう母が手にした男根ならぬ大根は、血族の呪いから絶たれるために、祖父の遺灰を撒いた土から育ったらしい。大根は、煩悩を具現化したような姿で男根の姿をとり、これを鍋で煮て、念仏を唱えて食べることで代々の血族の呪いから絶たれるそうだ。

嘘のような、迷信のような話だが、我が家の両親は、ひとりっ子の僕に悪い性分が受け継がれないかと、気が気ではなかった。

「テツロー!! お前も念仏を唱えるのだ!!」

頭に蝋燭を巻いた鉢巻姿の父が、後ろからまくし立てる。まるで、なんとか村みたいだ。

「な〜むあ〜みだ〜ぶつ……やれんそわか、しちけんはっちょう……」

「おんみょうしゅじょうのごりやくをいただきたくば……そうろう」

他人様(ひとさま)から見たら、はっきりいって、もの狂いと思われても仕方がないだろう。

「テツロー!! 早く!! 早く!! ほいん!ほいん!!ほいん!!!」

母が何やら腰を屈めて、腕を上下させながら踊りだした。こうしてはいられない。僕も参加しなきゃ。

「ほいん!ほいん!!ほいん!!! やれんそわか、あみょうそくぶつ……ほいん!ほいん!!ほいん!!!」

親子三人で踊っていると、不思議と愉快な気持ちになってきた。だがそこへ……。

ピンポーン

よりにもよってとんでもないタイミングで、来客だ。夜もふけて配達人だろうか。

眼鏡をはめた父とエプロン姿の母、僕の三人は腰を屈めて踊りながら、玄関へと足を運ぶ。

「ほいん!ほいん!!ほいん!!! ……さて、どこのどなたでしょうか?」

父が呼ぶ声に応じながら、玄関から入ってきたのは配達人でも、人でもなかった。

「ぐわははは!! やっと、この世に蘇ることが叶ったわ! ううむ!ご苦労!!ぐははっ!!」

なんと、それは真っ赤な顔をして、三日月のように鋭い二本の角をした鬼だった。

「おおっ! 大王さま!! 第六天魔王さま!! よくぞ、この地に来てくださいました!!」

もう、鍋どころじゃない。大王はうむ、と頷くと僕たち親子に混じって踊り始めた。

「ほいん!ほいん!!ほいん!!! ……しゅじょうのねがいをききとどけようぞ!」

ほーれ、と鬼と両親がいっせいに声をかけると、なんと、みるみる間に先ほどの大根からお祖父さんが生えてきた。正直、老木のような全裸のお祖父さんの姿なんか、僕は見たくなかったな。

それから先は、不思議とよく覚えていない。気がついたら、僕の手には例の男根、いや大根が握りしめられて寝ていたのだった。両親もとっくに部屋で休んでいるようで、いびきの音が廊下から響いてくる。そこで気がついた。我が家では大晦日の晩に、子供に生殖器の形をした野菜を持たせて、子孫繁盛を願うということを。