「ジャズもビッグバンドも死んでいない!」~ビッグバンドは如何にして、最先端の分野に返り咲いたのか?

――「ジャズとクラシックの融合」という見果てぬ夢

今から60年ほど前、「サードストリーム」という看板を掲げてクラシック音楽とジャズの融合を目指した音楽家たちがいた。先頭に立っていたのはガンサー・シュラー(1925-2015)という作曲家――マイルス・デイヴィスの最初期作《クールの誕生》でホルンを吹いていた人物だ(※正確にはシュラーが参加しているのは1950年録音の3トラックのみ)。

彼は、第1の流れ「クラシック音楽」と第2の流れ「ジャズ」を融合させた「サードストリーム(第3の流れ)」というコンセプトを打ち出し、自らもそのコンセプトに沿った作品を次々と発表。ジャズ側からもコンセプトに共感したジョン・ルイス(MJQ モダン・ジャズ・カルテット)らがこの流れに加わるようになった。

ところが、この試みは事実上の失敗に終わってしまう。失速の原因を一元的な理由に帰することは出来ないが、主要な要因として挙げられるのは「サードストリーム」が注目されたのが1960~70年代だったというタイミングの悪さだ。

この時期は、クラシック音楽においては「現代音楽」、ジャズにおいては「フリージャズ」という前衛的な音楽がメインストリームだった時代である。つまり「サードストリーム」として作曲される音楽も自然とそちらの方に引きづられてしまったのだ。

ガンサー・シュラー作曲《ジャーニー・イントゥ・ジャズ》

――バーンスタインのヤング・ピープルズ・コンサート

「コンサートホールにおけるジャズ」での

シュラーによる自作自演 (1964年3月11日)

その結果、現代音楽やフリージャズの歴史に新たな1ページを書き加えたかもしれないが、「クラシック音楽」や「ジャズ」のメインストリームに大きな足跡を残すには至らなかったというのが実際のところだった。では「サードストリーム」というコンセプトは一瞬の夢であったかように露と消えてしまったのだろうか?

――ジャズとクラシックの付かず離れずの関係性

そもそも、ジャズとクラシックの交流は以前から存在していたし、ジャズの歴史を遡れば、クラシック音楽の流れを汲んでさえいる(「南北戦争」「軍楽隊」「クレオール」あたりの単語を並べてググれば、いくつも解説がヒットすることだろう)。

また「サードストリーム」とは別の流れでジャズ・ミュージシャンたちは、クラシック音楽のようにスコアの段階で緻密に設計された音楽を作曲してきた。具体例を挙げだせばキリがないので、一部に留めるが例えば、

例1)ピアニストのチック・コリア

チック・コリア&ゲイリー・バートン作曲《抒情組曲》より

例2)トランペッターのウィントン・マルサリス

ウィントン・マルサリス作曲《交響曲第3番「スウィング」》より

例3)ピアニストのブラッド・メルドー

ブラッド・メルドー作曲:歌曲〈Dreams〉

(詞:サラ・ティーズデール)

他にも数え切れないほど、多くのジャズ・ミュージシャンが、譜面に書き込んでいくタイプの楽曲を多数手がけている。だが、残念ながらこれらも評価が定まらないままといってほぼ間違いない。その大きな要因は、ジャズ側の評論家やファンはこうした音楽をチックやウィントンのキャリアのなかで必ずしも評価していないからだ。もっとはっきり言えば、あまり聴かれてさえいないのかもしれない。

結局のところ、ジャズとクラシックのミクスチャーというチャレンジにおいて、風穴はそう簡単に開かなかったのだ。ところが、21世紀の現在になって新たな展開をみせ始めている。

――今まさに歴史を変えていく「ジャズ作曲家」たちの潮流

ガンサー・シュラーが「サードストリーム」というコンセプトを打ち出してから、半世紀以上の月日が経った2014年。グラミー賞のBest Contemporary Classical Composition(いわゆる「最優秀現代音楽作曲賞」)部門において事件がおきた。ノミネートされていた、アルヴォ・ペルト、エサ=ペッカ・サロネン、マグヌス・リンドベルイという錚々たる現代音楽の作曲家たちを抑えて、ジャズミュージシャンがこの部門を制したのだ。

彼女の名はマリア・シュナイダー。大学で音楽の専門教育を受けたのち、あの伝説的なアレンジャー、ギル・エヴァンスのアシスタントとして修行した人物だ。1990年代から自らのオーケストラ(ビッグバンド)を立ち上げ、数々の話題作を発表。それまで古臭い分野と見なされがちだったビッグバンドの領域を最先端の表現分野へと変貌させてしまった張本人なのである。

そしてマリア・シュナイダーの音楽に出会ったことで(ビッグバンド、改め)ラージアンサンブルの分野に多くの才能あふれる音楽家たちが取り組むようになっていったのだ。日本において、この分野のトップランナーである挾間美帆が「ジャズの作曲」に本腰を入れるきっかけになったのも、マリア・シュナイダーの音楽との出会いであったという。

そして挾間は、ジャズとクラシック音楽との混じり合いについて、次のように語っている。

「マリア・シュナイダーの音楽が新しいジャズ・コンポジションの形なのであれば、かなり惜しいところまできていると思うんですよ。クラシックの人も演奏するくらいまでにもうすぐなるんじゃないかな。〔中略〕バーンスタインとガーシュウィンで終わりじゃなくて、マリア・シュナイダーやジム・マクニーリーみたいな人の作品も演奏されるようになってほしいし、されるべきだと思う。」

ジャズ・オーケストラの可能性を更新する新作『Time River』の背景を挾間美帆が明かす【〈越境〉するプレイヤーたち】第3回より引用

この証言からも分かるように、現在では「ジャズ(のフィールドで活躍する、スコアを細かく書き込んでいくタイプの)作曲家」たちが、クラシック音楽の領域でも評価されるような作品を手がけるようになっており、今まさに革新を起こしつつあるのだ。その地殻変動の象徴ともいえるのが、挾間が名乗っている「ジャズ作曲家 Jazz Composer」という肩書である。

長らくジャズの分野で作曲と認識されてきたのは、リードシート(※コード付きのメロディー譜)におさまる「旋律」と「コード」を作ることであった(もちろん、言うまでもなく、その両方ともに、演奏に対しては崩されていくわけだが)。

だから〈シング・シング・シング〉の特徴的なドラムのパターンや、〈ソー・ホワット〉におけるベースラインや特徴的なコードヴォイシングのように、「旋律」と「コード」以外の要素がその曲のアイデンティティと結びついているような事例は、むしろ少数派といっていいだろう。

そして、そうした旋律やコードをもとにしつつ、大きな編成用に楽譜を書いていく作業は編曲(アレンジメント)の領域だとされてきた。では、それが何を意味するのか?

ビッグバンド黄金期といえる戦前~戦中のスウィング最盛期の頃から、ビッグバンドは名アレンジャー達による職人芸なしには発展し得なかった分野である。しかしながら、長らくアレンジャーは裏方的存在であり、どちらかといえば名声は楽団のリーダーに集まりがちであった。そうした事例は、枚挙に暇がない。

例えば、

・デューク・エリントンにおけるビリー・ストレイホーン

・ポール・ホワイトマンにおけるファーディ・グローフェ

・ベニー・グッドマンにおけるフレッチャー・ヘンダーソン

等など……

たとえ、リーダー自身が積極的に作曲や編曲をこなす場合であっても、彼らはコンポーザーである以前にスタープレーヤーであったし、あるいはコンポーザー(作曲家)という肩書よりもアレンジャーという肩書が前に出てしまうのが一般的でもあった。

だから、ビッグバンドが旧来の殻を破るためには、前述したような伝統的な意味での「作曲」と「編曲」の垣根を壊してしまう必要があったのだ。作曲(核となる旋律とコードを書く)したものを、編曲(大編成用にスコアを書く)するのではなく、最初から大編成用に作曲する。あるいは旋律とコードという形からでは作れない、大編成でしか出来ない音楽を志向すること。

アレンジャーではなくコンポーザーだと名乗ることには、単なる言葉の綾というだけでは済まされない根深い問題が含まれているのである。歴史の変遷を踏まえれば、アレンジャーと(作編曲の垣根を壊した)コンポーザーでは、雇われ職人と芸術家ぐらい、スタンスが違うのだから。

――ジャンルの壁を軽々と超えていく鬼才ダーシー・ジェームス・アーギュー

最後にご紹介したいのがダーシー・ジェームス・アーギューという、現在42歳の作曲家だ。今年で、マリア・シュナイダーは57歳、挾間美帆は31歳……と考えると、間を繋ぐ世代だともいえるだろう(いうまでもなく、実際はここで挙げた名前以外にも多数の作曲家たちが「群雄割拠」しているわけなのだが……)。いずれにせよ、既に何度かグラミー賞にノミネートとしているアーギューは、ポスト・マリア・シュナイダー世代の代表格であるのは間違いないだろう。

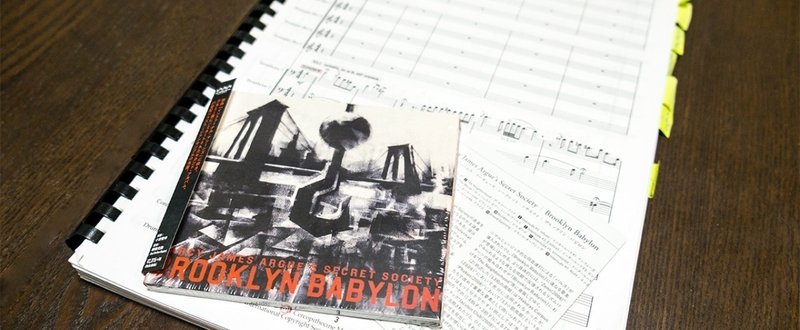

彼がリリースした3つのアルバムは、JTNC(Jazz The New Chapter Records)から日本盤が発売中である。ご縁があり、2ndアルバム《ブルックリン・バビロン》の日本語解説を小室が担当させていただいた。(なお、1stアルバム《インファナル・マシーンズ》は挾間美帆、3rdアルバム《リアル・エネミーズ》は八木皓平の両名が解説を担当している。)

小室が解説を担当した《ブルックリン・バビロン》は、ジャズをベースにしながらも、民族音楽、ミニマル・ミュージック、ロックなど、多種多様な音楽がミクスチャーされていくアルバム。百聞は一見にしかず、実際に聴いていただくのが良いかもしれない(下記、動画を参照)。また、彼の公式WEBサイトでは、すべての曲を試聴することも可能だ。

3rdアルバム《リアル・エネミーズ》に至っては、全曲のライヴをYouTubeで見ることも出来る。

こうして、実際の音を聴いてみれば、旧来のビッグバンドとは異なる趣きをもった音楽が作られつつあることがお分かりいただけるだろう。ジャズもビッグバンドも死んでおらず、未だに最先端で走り続けている分野なのである。

新作と共に、来日公演の待ち遠しダーシー・ジェームス・アーギューであるが、まずは3つのアルバムを是非体験していただきたい。しっかりと理解を深めたい人には、手前味噌ながらどのアルバムにも詳細な解説が付いてくるので、日本語解説付きのバージョンを是々非々でオススメしたい。

サポートいただいたお金は、新しいnoteへの投稿のために大切に使わせていただきます!