平安貴族って何なのかを少し掘り下げる話

0,はじめに

貴族と言えばヨーロッパですよね、普通は。お城に集まってダンスパーティー的な何かをひらいたり、領地に戻ってふんぞりかえって領民を虐めたり、髭が青かったり血を吸ったりする人たち。

そんな童話的貴族のイメージを何となく持ったまま、中学や高校で古文を習い、出会うのが「平安貴族」です。

僕はグリム童話が大好きで、また精神的には同世代と比べて比較的幼かったと思います。そんな僕は、中学や高校で平安貴族という言葉が発せられるたびに「え、マロ?マロが貴族?眉毛が丸っこくて頭がバビュンとしてるアレらが、バロン的な何かと同じカテゴリなの?」と混乱していました。

「平安貴族」については大人になり国文学に触れ、中高生に古文を教える立場になった今でもまだまだ整理し切れてませんし、生徒達に分かりやすい説明が出来ているとも思えません。そこで調査結果を文章化しながら、平安貴族の何がどのように貴族なのか、ということを少しだけ掘りさげていきたいと思います。

1,誰が貴族なのか

まず誰が貴族なのか、ということから始めます。とはいえ平安時代の文献に「貴族」という言葉そのものは出てこないので、現代人が平安の貴族と呼ぶ対象は誰なのか、ということです。

例えば大政治家の藤原道長。彼は貴族です。

蝦夷の地を平らげた英雄・坂上田村麻呂。貴族です。

歌人の紀貫之。ギリギリ貴族です。

道長が娘達を結婚させた天皇や皇子達は?彼らは貴族では無く皇族です。

将門を討伐した藤原秀郷は?これは難しい、軍事貴族です。

紀貫之のライバル的存在だった凡河内躬恒は?残念、身分が足りず、貴族では無く官人という扱いです。

同じ武の英雄だった坂上田村麻呂と藤原秀郷は何が違うのでしょうか。

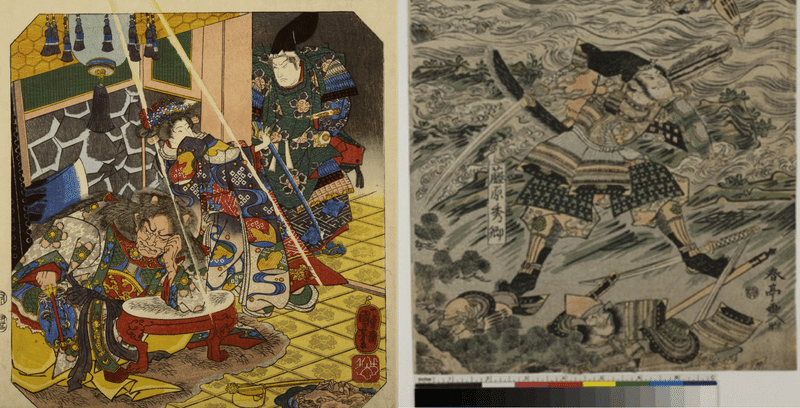

(左 坂上田村麻呂 右 藤原秀郷)

それは、そもそもの立場です。田村麻呂は蝦夷征討の前から中央政府で働く少将(宮殿内の偉さを示す言葉では「正五位下」という言い方をします。)でした。その後蝦夷征討が認められて出世し、大将(従三位)や大納言(正三位)まで上ります。この上は大臣クラスしかありません。

一方秀郷は地方でオラオラしていたお金持ちです。それが平将門の討伐に関わった功績で宮殿から受領、つまり地方長官としての仕事をもらったのです。受領の偉さは赴任する国によって違いますが四位か五位で、偉くても大将よりは下でした。下とはいえそれで貴族の仲間入りということになります。

ですが秀郷は田村麻呂のように元々宮殿での立場があったわけでは無く、その後もあちこちの地方で受領を務めるばかりで宮殿内の仕事をして出世したわけでもないので、都に住む純然たる貴族と区別されて「軍事貴族」とまとめられます。

つまり平安時代における貴族とは、都に住んで宮殿で仕事を得ている偉さランキングが上位の者、と言えそうです。貴族の中でも受領、つまり地方の役人として生きる者もいますが、彼らは例えば紀貫之がそうだったように、元々都に住み宮殿内の仕事を持っています。その出世の途上で地方の仕事を経験したとしても、地盤は都と宮殿にある点で、藤原秀郷とは区別されるわけなんです。

今でいえば都内在住の霞ヶ関官僚の幹部クラスが貴族、ということですね。

なお偉さランキングを上から言いますと、

正一位 従一位

正二位 従二位

正三位 従三位

正四位上 正四位下 従四位上 従四位下

正五位上 正五位下 従五位上 従五位下

・

・

・

正八位上 正八位下 従八位上 従八位下

大初位上 大初位下 少初位上 少初位下

と並び、全部で三十段階あります。そのうち「従五位下」以上の14段階が貴族です。数字だけにしてくれると分かりやすいんですけどね。

2,何をすると貴族なのか

先に見たのは現代に生きる私たちからみた「貴族とそれ以外」の区別でした。では平安時代の貴族にとってはどうだったのでしょうか。彼らにとって貴族である「おれら」と貴族ではない「あいつら」の区別はあったのでしょうか。

どうやらありました。それは天皇との距離感です。

まず天皇と一緒に会議をする連中。これは紛れもなく貴族です。天皇と共に会議を開き、政治的なあれこれを決めていきます。太政大臣や左大臣、右大臣、内大臣などの大臣クラス。また文官最高峰の大納言。武官最高峰の大将が含まれます。彼らをまとめて公卿とも言います。宮殿内の偉さランキングでは従三位より上に入る上位貴族たちです。

続いて会議には参加できませんが、天皇の周りにいる人たちがいます。

まず会議の決定事項に関する事務作業の責任を持つ仕事をする人です。少納言と言います。

また連絡係もいます。弁と言います。

さらに天皇の秘書的な仕事をする蔵人や、そのリーダーの蔵人頭もいます。

このように、会議に出席することはできませんが、天皇やその会議の周辺で仕事をする人たちをまとめて殿上人と言います。宮殿内の偉さランキングでは従五位下までの人たちです。

ここまでが貴族です。つまり天皇と仕事ができるか、天皇の周りで仕事ができる人たちを貴族と呼ぶのです。彼らはきっと自分たちを「俺たち」と認識していたことでしょう。それは天皇のそばに近寄れない正六位上より身分が下の「あいつら」を眺める時に浮かび上がる自意識だったはずです。

平安貴族の誇りは高く、将門のように地方で少しばかり武功を上げた乱暴者を「俺たち」の仲間に入れることなど思いも寄らないものでした。将門を討伐した秀郷を「俺たち」の一員であるかのように扱ったのは、その意識が揺らいだ証ともいえそうです。平安貴族にとって平将門の乱というのはよほど衝撃的だったのでしょうね。

2,なぜ、どのように貴族なのか

それではこの自意識の高い貴族たちは、そもそもなぜ貴族になれたのでしょうか。そして貴族以外から貴族になることはできたのでしょうか。

前者の答えは血筋と制度です。大宝律令という法律が定められたことで、藤原氏の子弟、源氏の子弟、菅原氏の子弟等々、有力貴族の息子たちは宮殿に就職すると、最初からある程度高い位をもらうことができるようになりました。その位に応じて仕事を割り振られるのです。従五位下より上が貴族にカウントされていきましたが、貴族の子弟は親の位に応じて最初の位をもらい、出世していきます。最低でも従八位下の位はもらえました。そして最初は正六位上より下の位でも、親が貴族であれば壁を突破して従五位下より上の位になることができました。

後者の答えはNoです。貴族以外の人たちは、就職試験を受けて合格すると位をもらえます。その場合は圧倒的な秀才でも正八位上、大部分は少初位下です。しかし仕事を始めてから出世したとしても、従五位下の壁を突破することはできませんでした(虎尾達哉『古代日本の官僚』2021)。

貴族の子弟に生まれ、従五位下の壁を突破すること。二つの条件を突破したとき、人は貴族になれるのでした。

では貴族になると、何か生活は変わったのでしょうか。

まず天皇の近くで仕事ができるようになります。また少なくとも収入の面では激変します。例えば五位以上になると朝廷から「位田」という、要するに領地のようなものをもらえるわけです。そこから得られる収穫物の一部は自分のものとすることができました。土地の広さは五位場合だいたいは9ヘクタールで、東京ドーム二つ分ほどです。そして何より「より上」の世界に行ける可能性がありました。

『万葉集』に

この頃のわが恋力記し集め功に申さば五位の冠(3858)

とあるように、五位に届いて貴族の世界に入るというのは一つのファンタジーでした。万葉時代の誰とも知れぬ男は、恋のパワーがもし仕事の実績に転換できたなら僕は貴族にだってなれたはずさ、と歌います。裏を返せば庶民から貴族になるということは夢のまた夢です。自分の持っている恋のエネルギーを出世にこめることができたら、そんな夢すら達成できるほどだぜ、という非現実的な恋のエネルギーを表現した歌なのです。

天皇の近くにいて国から給与を支給され、庶民の上から国を眺め渡す人々。庶民からはその一員になることが非現実的な存在。それが貴族だったのでしょう。

3,いつから貴族なのか

最後にいつから貴族なのか、という話題に触れて話を終えようと思います。

そもそも3世紀くらいに国らしきものができたころから、リーダー的存在である人とその周りに居る人、そして率いられる人というぼんやりした分類はあったでしょう。

そこに中国から「礼」の概念や律令制度を学ぶことで日本に生まれたのが「冠位十二階」でした。ここで臣下のランキングがはっきり示されるようになります。

そのランキングは「壬申の乱」というクーデターでいったん整理されます。壬申の乱は、大海人皇子、後の天武天皇が、兄の天智天皇の息子だった大友皇子が皇位につくことに反発したことから発生した乱です。

勝った天武についた人々は天武の側にいる重臣として朝廷に残りましたが、その数は壬申の乱以前に比べて著しく減ります。天武が生きていたころは、天武によるワンマン経営に近い国のあり方だったのではないでしょうか。

その後持統天皇以降にはさすがにワンマン経営とはいかず、重臣の数も増えてきます。そしてそれら重臣の序列を整え、重臣の子が重臣になれるように、「重臣の再生産」制度を整えたのが藤原不比等らであり、その仕事である「大宝律令」でした。このシステムによって「平安貴族」という存在が確立していったのでした。

ヨーロッパの貴族イメージが先にあるために、何がどう貴族なのかが良くわからなかった「平安貴族」ですが、多少はイメージできるようになったでしょうか。

間違い等があればご指摘いただけると幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?