切られた髪の毛から習慣について少し考えてみた

昨日、息子の散髪をしたかったので美容院に同行しました。

息子の髪がジョキジョキと切られている場面を見て、ふと思いだした事があります。

以前、私が勤めていた施設で関わらせてもらっていたある利用者さんのおばあさまは、年齢の割にはめずらしく長めに髪の毛を伸ばしている方でした。

年を重ねると女性でも髪の毛は徐々に短くなってくる傾向にあると思います。理由を尋ねると「髪が痛んでくるからみっともなくて」とか「手入れが大変」といったお話を何人かの方に聞いたことがあります。

髪の毛の手入れは年々大変な作業になってきます。昨年拝読した「ぼけと利他」の本にもそのような記載がありました。

唐突ですが、クイズです。まったく同等の介護を必要とするお年寄りが二人います。ひとつだけ違いがありました。それは髪の毛の量です。一人はフサフサとした頭。一人は禿げた頭。さてどちらの要介護度が高いでしょうか。

ちょっと簡単でしたね。答えはフサフサ頭の人です。お手紙にもありましたが「毛」は手がかかるからです。コンピューターによる要介護認定のロジックには介護=手間という考えがあります。手間に要する時間を算出して要介護度を判定します。

禿げた人は毛のない分、手間がかからないという理屈で給付が少なくなる可能性がある。予防を柱とする介護保険は「年齢を重ねても手間のかからない存在でいましょう」と謳います。制度の目的からすれば、禿げた人の方が歓迎されます。笑い話のようで、笑えない話ですね。実際は「毛」の量を理由に要介護度が低くなることはありませんが、ロジック的にはそうなっているという話です。

本の中ではこのあと「特養カット」の話になっていきます。特養カットとは、どの人も性差なく同じようにカットされる刈り上げスタイルの髪型の総称であり、このカットを体験すると、おばあさんもおじいさんも見分けがつかなくなります。

「それは手間を惜しむ社会の象徴です」と作者は本の中で述べていますが、私はまさにそのカットを実際に拝見したことがあります。

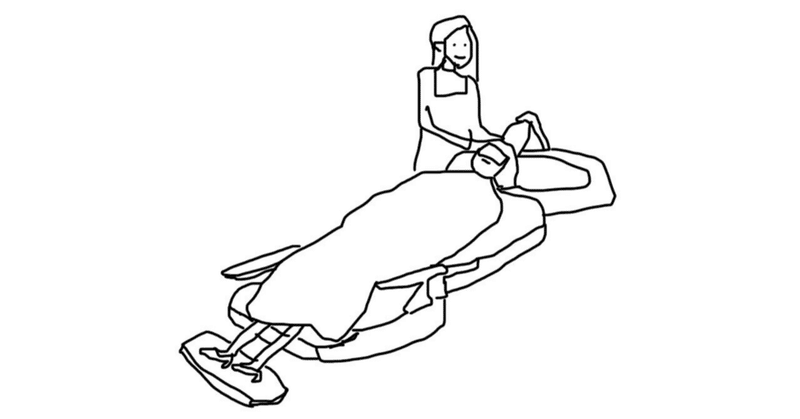

施設に入所している方は美容院や床屋さんに行けない方が多いので、出張の床屋さんが定期的に訪れて、皆さんの髪の毛を一日でわーっと切っていくのです。髪の毛が伸びすぎてしまわぬように施設に出向いてくださる床屋さんに私は感謝していましたし、実際にカットされて短くすっきりとした髪の毛に、にこにこと満足されている利用者さんが大半でした。

けれども、一部の女性は「もう少しおしゃれに切ってもらえると嬉しいのだけども…まるで男の人みたいで恥ずかしい」とおっしゃっていたり、「本当はパーマや毛染めをしてもらいたいのだけども我慢するしかないわね」とさみしそうにもらしていたことを私は印象深く覚えています。

冒頭の話に戻りますが、その例のおばあさんをタカダさんと仮のお名前で呼んでみます。

タカダさんは肩より少し長く髪の毛を伸ばしていて、普段はヘアゴムで髪の毛を結んでいました。彼女の髪の毛は白髪で、髪の量はそれほど多くはなく、それはまるで動物のしっぽのような趣きで私はかわいらしいなと思っていたのです。

しかしある日のリハ中に、タカダさんはこんなことをぽつりともらしていました。

「髪の毛を家族や職員さんに『髪を短く切った方がいいよー』って言われるの。私はあんまり切りたくないんだよね」

私はその時、彼女がどこか複雑な表情をしているなと感じました。きっと周りの方は先ほどの「ぼけと利他」の本のように「手間」のことを考えて発言しているのだろうし、彼女自身もそれはよくわかっている。けれども、それでも伸ばしておきたいという彼女のささやかな願いに、私は彼女のアイデンティティを感じました。

タカダさんは農家の方でした。農村部によく聞かれるような嫁姑問題や、ご近所さんとのお付き合い話を私は度々聞かせてもらっていましたが、特に覚えているのは着ている服の話でした。

「少しでも色がついていたり、派手だなという格好はしちゃだめだったのよ」

嫁の立場として、おしゃれしたり着たい服を自由に選ぶ権利が認められなかった。なるべく地味な色の服装でいないと、姑やご近所さんに噂されてしまう。そのようにしてずっと過ごしてきたタカダさんにとって、髪の毛を伸ばす行為は彼女の主張でもあり、自分らしさでもあり、小さな抵抗であると感じました。

けれどもしばらくして、タカダさんは髪の毛をカットしてきたのです。突然のことで私も驚きましたが、短くなった髪型も似合っていたので「素敵ですよ」と伝えました。タカダさんは言われたことばに嬉しそうでもあり、でも、どこかほんのりと喪失感のようなものも感じました。

火星模擬実験に登場する女性の話が本に出てきます。

現代風のブロンドのショートカットの女性と、古風な長い髪の毛の女性。しばらくするとショートヘアの女性が不安定になってしまった。長い髪の毛の女性は自慢の髪の毛をとかすという日課をもっていたことで、彼女は極地生活に耐えることができた、と。

手間をかけて手入れをする習慣。

それは一見他者から見ると、随分と非効率なものであるかもしれません。

けれども、このような習慣が自分を自分たらしめる行為であったりします。

習慣は生活に安定をもたらします。習慣には、概念による判断や時系列的な記憶に依らなくても生活を営ませる力があります。

認知症の症状がある方は、どんなに記憶が欠落してしまっていても「手続き記憶」というものを使って、生活が営める場合があります。長年身体にしみついた習慣行動が、その人の記憶となってオートマチックに身体を動かしてサポートをしてくれる。

長年、繰り返された習慣や癖が私を作り上げているのです。

この習慣には上記であげたような「私らしさ」がつまっています。

こうしたいがつまっている習慣もあるし

したくないのにしてしまう習慣もある。

こんな時はどうしてもこうしてしまう

こうせざるを得ない

私はこうしたい

そう言われたらこう言い返す

全部そんな行動習慣は「私らしさ」の塊です。

タカダさんは髪の毛を伸ばすことにきっと自分らしさを感じていたのかもしれません。

私が知りえない思いもあったのかもしれない。

あるいは逆に執着がそれほどなかった可能性もあります。

いずれにせよ、タカダさんは髪の毛を伸ばさないという新たな行動習慣へとその日から変化を遂げました。

習慣を崩す事。バージョンアップ。新しい私への変容が訪れる時には、もしかしてケアが必要なのかもしれません。

最初は、自分自身の習慣に気づくこと。

これは自分だけではなかなか気がつかないので、やはり他者と関わっていく事が必要になってきます。あの人と私って違うんだなぁという気づき。

そして同時に相手の習慣もよく観察します。

相手の習慣には、なぜそこに手間をかけてしまうのか、自分から見ると大変非効率であることが行われていたり、あるいは手間を省きすぎているような行動も見られます。自分から見ると信じられないこと、共感できないこともたくさんつまっています。簡単にそれを批判したり切り捨てたりすることももちろんできます。心地よくなかったり相性が合わなかったら相手と距離を離せばいいだけの話です。

でも、どうしても距離を離せなかったり、嫌でも付き合わざるを得ない事実が、世の中にはそう少なくもないことを私は感じています。

習慣にはきっと相手の「私らしさ」がつまっています。

自分と相手の私らしさがぶつかり合う時に

お互いにしなやかな気持ちを持てるといいなと私は感じています。

それはきっと多様性の話にも繋がっていきます。

そして、私とあなたが何か共同作業を行う時に、もしかしてそこには変化せざるを得なかった想いや習慣があるのかもしれません。あるいは私らしさにとどまり続けたいという自分や相手の願いがあったことを忘れないようにしたい。

それを思うだけでも….きっとお互いのケアに繋がると思うのです。

今日考えたことは、こんなところまでです。

また、ふわっと考えたことは書いてみようかなと思っています。

ここまでお付き合い頂いた方はありがとうございました。

※今日のお話は、お友達のゆうゆうさんと昨日オンラインでゲームをしていたら、思わぬ長話タイムになってしまったあとに、何となく出てきたものなので、ゆうゆうさんにはくまポイント3点を付与したいと思います。

(くまポイントは何に使えるかは今のところ不明です)

サポートは読んでくれただけで充分です。あなたの資源はぜひ他のことにお使い下さい。それでもいただけるのであれば、私も他の方に渡していきたいです。