今、なぜ『失われた時を求めて』? ――名作だけれど読み始められないわたしたちのために(2)

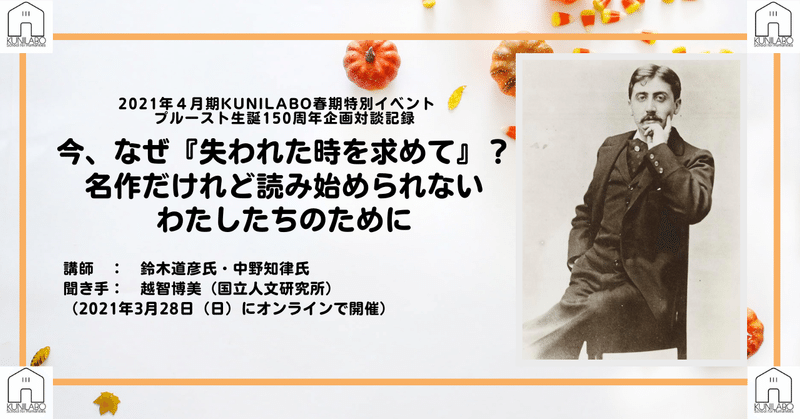

マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』は、20世紀を代表する世界的な傑作とされていますが、書店でその長さを見てひるんでしまう人も多い作品です。KUNILABOでは、そのプルーストの生誕150周年を迎えた2021年の4月期講座で、中野知律先生を講師にお迎えして、「プルースト『失われた時を求めて』を読む」を開講いたしました。その講座開講に先立ち、KUNILABOは「2021年4月期KUNILABO春期特別イベント」を2021年3月28日(日)に開催しまして、講師の中野先生と、この長大な作品の完訳でも知られる鈴木道彦先生をお迎えして、オンライン対談形式でプルースト作品について語っていただきました。

お二人が作品と出会い、惹かれていった過程、プルーストの文体や、その語りの特徴、そして現代において読むことの意義——これまで読んだことがない人も、またすでに読んだことがある人も、お二人の対談から浮かび上がる『失われた時を求めて』の豊かな世界の一端に触れてみませんか?

本記事では、この対談記録を3回に分けてお届けいたします。

フランス文学におけるプルーストの位置

――ありがとうございました。お二人のプルーストへの熱い思いを伺ったところで、次にフランス文学におけるプルーストの位置について、またプルーストの作品の特徴について少し話を進めていきたいと思います。まず中野先生にもう一回お願い致しますが、プルーストを文学史上に位置付けるとどうなりますでしょうか。大学1年生の概説授業のようなイントロをお願いできますでしょうか。

中野:そうですね。これはやっぱり大御所にお願いした方がいいかと思います。鈴木先生にお助け頂いたほうがよろしいかと。

鈴木:プルーストのフランスでの位置というのは、今や不動のものです。プルーストが初めて出てきた時には、新しい文学、非常に変わった文学、何だか眠るんだか眠らないんだかわからないようなことを長々と書いてる変な文学という感じもあったでしょう。だから彼が初め、自分の原稿を持ち込んだ時には、次々と出版社がそれを断ったわけですよね。最終的にグラッセがそれを受け入れて出してくれた。そこでやっとプルーストの価値がわかって、ジッドがその時に有名な文句を言いましたよね。ガリマールがプルーストの出版を拒否したことは大変恥ずかしいことだ、間違いだということを言って、ぜひガリマールから出してくれという風にプルーストに頼んだわけです。ジッドはその時もうすでにガリマールの大物作家だったわけですから、そのジッドがそういう風に言うくらいに、最初のプルーストの第一巻を書いたころはその価値がよくわからなかったわけですね。でも、プルーストが結局最期まで仕事をして死んで、死後出版が出て、そして現在になると、20世紀のフランス文学で、まず第一に挙げられるのがプルーストということになるわけですね。後の文学を方向付けた作家だと思います。それだけ不動の位置を今占めていると思いますね。今では、プルーストについてみんなが彼の大作家であるということを認めて、それに異を唱える人はほとんどいないと思います。

――どうもありがとうございます。最初出された時に「これは何だ」ということになって、多分理解が得られなかったけれどもということだと思うのですが、「これは何だ。こんな変なもの」と思うためには、その前にいかなる文学が主流だったのかということがおそらく関係していると思うのです。中野先生にその点について少し補足をお願いしていいですか。

プルースト小説への当初の無理解

中野:プルーストはそれ以前の作家たちを存分に読んで吸収した人なのですけれど、フランス19世紀というのは大革命の後の世紀ということもあって、一度壊れた価値観とか世界観を再構築するという意識は非常に強かったようにと思います。そういう意味ではすべてを描くという意識というのは、プルーストに限らず19世紀の作家たちに脈々と受け継がれてきたものであると思います。さらに様々なレベルで価値観が揺らぐなか、古典的なものの見方とか描かれるべき対象というものが一挙に新たになる。相次ぐ政治体制の変化の中に置かれた社会もそうですし、そして自らの内面というものについての関心もそうですし、ロマン派であってもレアリスムであっても、そこのところは新しい現実ないしは動きつつある現実に対して鈍感だった作家はいないんですね。プルーストもやはりその系譜にいるということが言えるかと思います。フランスのロマン派作家も社会に対する目は非常に深いですし、決してロマンスだけ追っかけているわけではないので。レアリスムの作家たちが突きつける悲惨な現実にも読者は目を向けるようになりました。そういう小説を人が読んでついていけるのはおそらく物語の筋を追ってですよね。どんなにリアリティに溢れていても、小説のなかに、読んで最終的に落ちが見えるというような起承転結ならずとも、辿っていける筋がなかった、というか、ないよう見えた、というのがたぶんプルースト小説の新しさかもしれません。それは意識や時間の問題を追及したりするなかで出会った構成のありかたと言えるかもしれません。先ほど鈴木先生が紹介くださいましたプルースト小説への当初の無理解について言えば、プルーストが出版社を求めて探し回って、結局新しい出版社のグラッセという出版社に行き着くまでに色々なところを回るのですが、ファスケルという出版社に原稿を出した時に、ファスケル社の顧問だった編集委員ジャック・マドレーヌの書いた所見を資料でご覧ください。これは横山裕人先生がお訳しになっているのを『プルースト全集 別巻』のなかから借りてきました〔ジャック・マドレーヌ「原稿審査報告」(横山裕人訳)『プルースト全集 別巻』筑摩書房、1999年、pp.30-36〕。やっぱりプルーストってみんな読めなかったんだっていうことが非常によくわかります。我々も査読委員は何て頭が固いんだ! と思ったりすることがあると思いますけれど、まさにこのジャック・マドレーヌもそういう感じかなという気がいたします。第一巻にあたるタイプ原稿をプルーストが送ったのに対する所見ですね。

「712ページもあるこの原稿〔それもノンブルが何重にも付けられたものだったようですけれど〕の最後まで来たあげく――予感しがたい展開と表面に再浮上できないという焦燥に駆られながら止めどなく悩んだあげく――何が問題になっているのかについて全く、何もわからないのである。これ全部が何をしようとするのか。何を意味するのか。どこに導きたいのか。――それについて全然知ることも言うことも不可能だ。」 おそらく筋がないっていうものに出会った時の反応ってこうなんですよね。「原稿に添えられていた著者の手紙は、幾分か解明の手立てになる。しかし出版された本を手にする読者ならば、この手紙を目にすることはないだろう。手紙の明かすところによれば、この700ページの間、何事も起こらず、その間、筋の展開はまだ始まっていない。いや、やっと最後の60ページで始まるというのである。しかも事情を知らない者には気がつかないような始まり方をしている。」 事情がわかっているうえで小説にアプローチするということは、小説内現実が小説外現実とある意味で歩みを合わせていることを了解もしくは期待できるということですね。そうでないものに出会うと、人は戸惑うばかりになるかと思います。「著者の手紙によれば、この第一部全体は《筋立ての用意》、《詩的な序章》にすぎない。ゾラの最長の小説よりも長い一巻とは、用意にしては長すぎる。しかももっと重大な事態は、この用意が全く何も用意していないし、そのうえ、続いて起こると手紙が知らせている、つまり手紙だけが知らせている事柄を予見させないことだ。」 そしてこの「第一部」、これは読者が出会う最初のプルーストということになると思いますけれど、「ある男性が不眠に悩んでいる。彼は床について、なかで寝返りをうち、夢うつつの状態で印象や幻覚を次々と反芻している。そのなかのあるものによって、彼は幼い時、コンブレ―にある家族の別荘の寝室で、寝つきの悪かったときのことを思い出すのである。その部分がなんと17ページも続くのだ。そのうちの一文というのはなんと44行もあって、途中でわけがわからなくなってしまう。」すごく読みにくいプルースト、という印象そのものですね。

他の箇所も拾い読みをしてみます。この小説は「無数の巧みな論考によって寸断され、またその大半がもう再登場しない人物たちが出てくる多数の物語によって紛糾している。」この「人物の再登場」というのはバルザックが使った方法ですけれども、プルーストの場合、再登場するかどうかってことがわからないように書いてある。さらに、「どこに向かうのかを知るなどは、まったく別問題の小説だ。」ある男が子供時代を回想する小説なのだが、「本当とは思えない細部まで思い出している。」 許しがたいということでしょう。続く第二部になると、「話は割合、単純に見える。だが原稿では、第一部で見たのと同じくらい、無関係の出来事で寸断され話が途方もなく縺れ合っていてわかりにくくなっている。」 これもおそらく20世紀は知っている小説形式ですよね。話された内容は単純だ。だけど問題は語り方だ。語りの問題が前面に出てくるということは、プルーストにとってはフロベールが先駆者だったわけですが、プルースト以後の私たちには当たり前のように思うようになったことでも、馴染めなかった時代があったということですね。

「審査報告」の続きを見ていきますと、「加えて、この文は〔…〕全く錯綜し縺れ合っており、〔…〕そのせいで5、6ページ以上読み続けるのは耐えられない。おしゃべりであり、脱線につぐ脱線である。」バルザックも小説冒頭で非常に複雑な舞台設定を説明するが、いったんそれを納得すると残りは物語が流れて行く、ということを述べた後、「結局これは何か。外部から情報を入手していない者にとっては、これは、少年、病がちで、神経の調子が非常におかしい、感覚もうまく進まない、そういう人の回想にしかすぎない。しばしば興味深い。だが長すぎて不均衡だ。15分もつほど丈夫な読者は見つからないと請け合える。」 審査報告の最後のところで査読者はとってつけたように、「だがしかし、全体としては、知性の事例を確認できなくもない」とも言っています。また、「この個別事例は何の役に立つのだろうか」と問うてもいますが、文学の有用性を19世紀のある時期から問題にするようになっていたことに照らしても、プルーストの小説はまったくそれに逆らったもののように見えますよね。この査読報告書を書いている人間は当時の文学エリートのひとりです。その人間の目に破格に映ったものが、現在の我々にとっては読みうるものになっているという点で、プルースト小説は文学の可能性を押し広げたと言えるのかもしれません。

プルーストの語りの特徴、その分からなさと新しさ

――どうもありがとうございます。おそらく私たちがフランスの19世紀というと、ゾラやスタンダール、あるいはバルザックなど、話が流れている、つまり一応あらすじは何ですかと言われたらば言えるものを想像すると思います。そして何がしか決着がつくだろうとそれを予想しながら私たちは読むし、それが気持ちよくもある。おそらくそれは19世紀のロシアの大作家の長い小説でもそうで、どんなに長かろうと、きちんとストーリーに運ばれていく私たちには、快感が味わえるように書かれているのだと思うのですが、プルーストはおそらくそうではない。このそうではなさというのが、中野先生がおっしゃった、査読する人が分からなくなっていたというエピソード、この分からなさこそが、何よりも新しいことであったのだということが、今わかってきました。このまま第二番目の話題に、もうすでに入ってるような気もしますが、このプルーストのその特徴が、まず一つはわからなさであるということ、つまり、話が多分時系列に進んでという風には決してならないのであるということだとして、他にはどのような特徴があるのか、これから少しずつ伺っていきたいと思います。今その語りの問題が出てきたと思いますが、どこで何がそんなにも分かりづらくなるのかということについて、少しだけ説明をして頂けるととてもありがたいです。もしかすると、その分からなさによって、『スワン家の方へ』が完読し難いと思っている人がとても多いのかもしれません。鈴木先生いかがでしょうか。

鈴木:プルーストは一つのセンテンスがわかりにくいだけじゃなくて、全体がものすごく長いでしょ。長いからみんなその長さに怖じ気づいてしまうわけです。これ全部読まなきゃならないのかって。私は、プルーストは終わりまでいってこの作品の意味が明快に出てくる作家だと思っているので、できるだけ終わりまで読んでほしいわけですね。だけど長い。それからセンテンスがゴタゴタして。センテンスの方は日本語にない関係代名詞やなんかがありますから、それで長くなるので、日本語でフランス語のポワン終止符があるところまで丸を打たないようにしようとすると、非常にわかりにくくなるわけです。だけどフランス語には関係代名詞やなんかがありますから、そこでちょっとこう息をついて、そして読み継ぐわけでしょ。そのリズムさえ生かした翻訳を作ればこれは読めるんですよ。だからプルーストの文章は、何て言うか分かりにくいものじゃなくて明快な文章なんですね、本来は。その事が一つ。それともう一つ、作品がそれでも長い。私が読んだ時は普通の普及版で15冊ありましたからね。これ15冊読むのは大変なのですが、私は、ちょっと邪道であることは承知で抄訳を作りました。さわりの部分を落とさないように訳して、しかし全体のストーリーがあって最後に結論が来るわけですから、それがわかるように工夫したんですね。ちょうど日本語で連載小説の前回までのあらすじ、なんていうのがありますね。ああいうもののように省略したところを自分の説明で補って、そして全体の筋がわかる。そしてしかもさわりは落とさない。そういう抄訳を作ってみました。これは、初めは大きな本で2冊本で作ったのですが、非常に好評で、当時、プルーストなんて忘れたという人が割合とそれを読んで思い出してくれたということがあります。今その2冊本はもう多分絶版でしょうが、文庫本で、3冊でだいたい全体の筋はわかって、そしてさわりの部分が訳されている。そういうものも作りました。もし長くて初めから辟易するという人がおられたらば、やや邪道ではありますけれども、こういうものを読んで終わりまで読んでほしいわけですね。終わりまで読むとプルーストの書こうとした意味は分かりますから、そうすると、今度は15冊を読むことができる。だから長さに辟易する方は、そんなことも邪道ではありますけれども、やってみてください。この抄訳本は好評で、大変よく読まれました。

――ありがとうございます。抄訳版ですね。おそらくこの分かりづらい、何が起こるかわからないというのを、何が起こったかわかるように先生は組み替えてくださったものだというふうに拝察しますが、例えばそこから入ってこんなものだということが分かれば、次はその有名な冒頭のあの輾転反側状態の分かりづらさというものもまた楽しめるのかもしれません。ありがとうございます。ではその分かりづらさという問題について、少し語りの特徴として伺ってみたいと思います。先ほど中野先生がプルーストの原稿を見せて下さったのですが、お二人とも実は草稿研究で知られている方々なのですね。なぜそれまでの分かりやすい小説からプルーストになった時に分かりづらくなったか。その一つが「私」による語りで、しかも私に名前がないということに鈴木先生が後から気がつかれたということでした。その名前もない「私」の、しかも意識におりていく。しかも、その起承転結というわけではない語りが分かりづらさを生んでいるということなのですが、でもそれを繰り返しながらも、先ほどの鈴木先生の言葉を思い出すなら、最後には、作家になるまでの、あるいは作家であるということはどういうことか、あるいは小説を書くとはどういうことかということを見出すための長い長い旅のようなものであるとわかってくる。そうだとすると、そのための習作の原稿が何度も書き直されるのもわからないではないのですが、その辺りも含めてその草稿研究のお二方からということで、次は中野先生に少し補足して頂けますでしょうか。

鈴木先生のマニュスクリプト研究、「無名の一人称」

中野:私は鈴木先生のお仕事をご紹介するという役に徹したいと思います。死後刊行のテクストは確かに非常に面白い問題を含んでいます。マニュスクリプトを研究する方法も実に多様です。長いこと書き続け書き直していく作家の原稿は必ず変わっていくわけですから、変化上があること自体はある意味当たり前で、そこに何か意味のある変化を見出せるかどうかというところを、先生は非常に大事になさっているということになるかと思います。もちろん蓄積された変化を跡付けることはエディションを作る上で重要ですが、でもそれだけであればエディションは出来た瞬間に作業は完了したことになるわけですけれども、鈴木先生は、膨大な原稿の変容のうちに、意味のある変化、おそらく最もプルーストの本質に関わると言えるものを見抜かれたということになるでしょうか。それをここでご紹介したいと思います。

私自身は、『失われた時を求めて』の最後から二巻目という最も不安定なテクストをたまたま扱うことになったのですが、死後刊行のテクストをどう読むか、プルーストが書こうとしていたのだけれども書き切れきれなかった部分のあるべきかたちをどのように考えるかというのは、自分がプルーストをどう読み理解しているかを曝け出すことなんですね。したがって、研究者として非常に怖いことでもあるのですが、作家の執筆の着地点を予想するのではなく、プルーストのそれまでの書き方に照らして、あるいは以後の思いがけないその変容の可能性をも排除せずに、死によって中断されたエクリチュールの方向性の幅を見積るということになるでしょうか。鈴木先生の死後刊行テクストの読み方から多くを学ばせていただいた者として、僭越ながらここで先生のご論考「無名の一人称」〔鈴木道彦「無名の一人称」(1959年)、『マルセル・プルーストの誕生――新編プルースト論考』所収、 pp.41-72〕をご紹介させていただきます。

まずは先生のお仕事に関わる原稿の一部をみなさまにご覧いただき、死後刊行テクストを読むとはどういう感じなのかを実際に体験していただけたらと思います。立教大学の連続公開講座セミナーでも、鈴木先生のお仕事としてご紹介したことがあるものです。

鈴木先生が先ほどおっしゃいましたように、『失われた時を求めて』第五篇の『囚われの女』とそれに続く二篇は死後刊行で、『囚われの女』のタイプ原稿を見直している段階でプルーストは亡くなっています。問題の箇所はこのなかの一節で、恋人アルベルチーヌが自分の隣で目覚める時の様子が描かれたところです。今日読まれているプルーストの文章を、鈴木先生の訳で見てみますと−−−

「口が聞けるようになると、アルベルチーヌは、《あたしの》とか《あたしの大事な》とか言って、いずれの場合もその後に私の洗礼名をつけるのだったが、もし仮にこの本の作者と同じ名前を語り手に与えるとしたら、それは《あたしのマルセル》《あたしの大事なマルセル》ということになっただろう。」

「マルセル」という名前を迂回しようとした、なんとも不思議な言い方ですよね。この表現に至るまでにどのような書き換えがあったのかを確認していただきたいと思います。鈴木先生はタイプ原稿上の変化を検証されたのですが、それに先立つ手書き清書原稿(清書と呼ばれていますけれども、最終的なヴァージョンではありませんが)をまず見てみましょう。

手書きの清書原稿はノートに紙片をたくさん貼り付けて、いわゆるプルーストの「パプロール」と言われるものですけれども、ご覧のページにもそれが貼ってあります。時にはもっと長いものもあります。さて、清書原稿のこのページ上の行間を見ていただきますと、

「しかしながら、目覚めながら彼女は言うのであった、《Mon Marcel(あたしのマルセル)》とか《Mon cheri Marcel(あたしの大事なマルセル)》と〔…〕」

と加筆されています。この段階では「マルセル」という名が出ていたのですね。しかしこの加筆が最後ではなくて、これをタイプに打ち直した原稿ではそれが消されていくことになります。それがここの部分です。手書き清書原稿上の加筆を取り入れて「Mon Marcel」「Mon cheri Marcel」とタイプに打ってありますね。鈴木先生がお示しくださった通り、そこにははっきりと「あたしのマルセル」という恋人が呼んでいるという小説内の現実があったということです。ところが、これが変わっていくことになるのです。タイプ原稿上のこのページの辺りは全部消されていて、書き直した際にちょっとページが前に戻ってしまっているのですが、消した部分をプルーストは、ページ余白に次のように書き改めます−−−

「彼女はこのように言うのであった、《Monあたしの》とか《Mon cheriあたしの大事な》と、そしてその後に私の洗礼名をつけるのだったが、もし仮にこの本の作者と同じ名前を語り手に与えるとしたら、それは《あたしのマルセル》《あたしの大事なマルセル》ということになっただろう。」

「あたしの」とか「あたしの大事な」の後にはふつうファーストネームが入るわけですけれど、もしそれがこの作者と同じファーストネームであれば「マルセル」になるのだったのだが(接続法大過去すなわち条件法過去第二形)という表現は、タイプ原稿の上に手書きで加筆するという形で現れたのでした。これは、プルーストが最終的に一人称を無名化していく方向にあったことを示すものであると、鈴木先生は見抜かれたわけです。

そのもう一つの例として鈴木先生が挙げられている箇所をみておきましょう。今日読まれている形は次のものです〔拙訳〕。

「私が彼女に接吻し、ちょっと外に行ってくると言うと、彼女は半ば目を開き、驚いたような調子で言うのだった−−−事実もう夜になっていた−−−、《あら、そんなふうにしてどこへ行くの?あたしの大事な?》その後に私の名前をつけ、そしてすぐにまた眠り込んでしまうのだった。」

「私の名前」はここの段階ではもうないんですよね。ところが、この部分の手書き清書原稿とタイプ原稿を比べていただくと、清書原稿のパプロールでは「そんな風にしてどこへ行くの、マルセル?」と、はっきりと一人称の語り手「私」にマルセルという名が与えられていました。それをタイプ原稿に再録したところでは、「マルセル」が消されてしまい、興味深い但し書きが手書きで加筆されるのです。

「《そんな風にしてどこへ行くの? <[加筆]あたしの大事な [ 》]さらに私のファーストネームをつけ、そしてすぐに>また眠り込んでしまうのだった。」

実はプルーストがまだ「マルセル」という名前を残している場所が一ヵ所残っているんです。先ほどの「もしこの著者と同じ名前ならば」っていう回りくどい言い方をしたものと合わせると二つ残っているということになります。もう一つは、恋人がストレートに「マルセル」と手紙で呼びかけているところです。ただし、そのタイプ原稿のページあたりは、生前プルーストの修正の目が完全に通ったかどうかの保証がない部分なんですね。それを考慮すると、先ほど鈴木先生がジュラール・ジェネットの見解に触れられましたが、残された「マルセル」を、無名化する一人称の反証とすることはできないでしょう。鈴木先生の結論に私もまったく賛同いたしますし、基本的に世界のプルースト研究は60年来、先生のご研究の成果にしたがって動いてきました。その意義につきましてはもう少し、鈴木先生のお口からお話いただいたほうがいいかなと思います。

(以下(3)に続きます)

KUNILABOの活動、人文学の面白さに興味や共感いただけましたら、サポートくださいますと幸いです。