スーパーアニマル・ナマケモノは、私たちの体の中に隠れていました。

熱帯林に生息するナマケモノは、排泄以外は、ほぼ木にぶら下がって過ごします。動きがゆっくりで少ないことからナマケモノと呼ばれますが、決して怠けているわけではありません。私たちが、同じ姿勢を保ち続けるのがいかに大変かは、日頃経験していることです。さらに、ずっとぶら下がりつづけるのがいかに困難かは、鉄棒にぶら下がった経験から想像できることです。

ナマケモノは、私たちが不可能な、疲労せずに長時間ぶら下がり続けることができるスーパーアニマルなのです。

ナマケモノには、ミユビナマケモノとフタユビナマケモノがいます。ミユビナマケモノは、前後両足の指が3本です。フタユビナマケモノは、前足の指が2本で後ろ足の指が3本です。ヒトや他の樹上生活をする哺乳類よりも、指の数が少なくなっています。

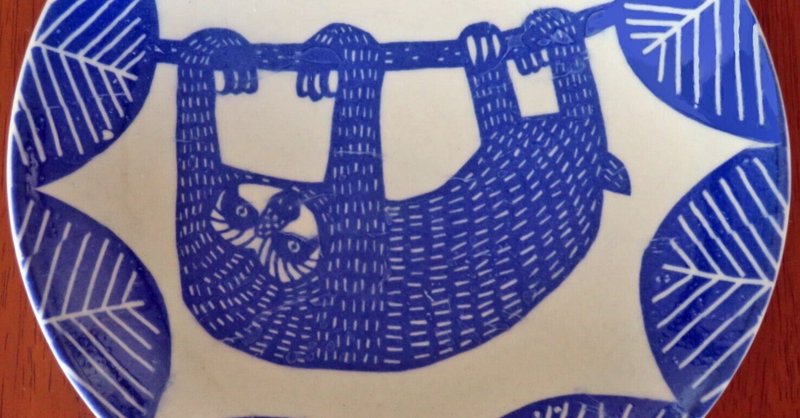

画像は、福永武・高井知絵 夫妻の型染めユニット、kata kataによる型染め皿「ぶらさがる」です。

皿には型染めの技法によってミユビナマケモノが描かれていて、生態の特徴がよく表されています。

ナマケモノは、四肢も胴体も全身が弛緩して、3本の指で木の枝にぶら下がっています。

かつて進化の途上で、祖先がナマケモノと同じ樹上生活をする哺乳類であったヒトに、このナマケモノの能力が遺っていないのでしょうか?

武術というのは、もともと人間に備わっている心身の働きをいかに有効に使うかという技術です。根底にあるのは、「力まない方が、より効率よく力を出せる」ことと「足し算より引き算を重ねて、体の潜在能力を引き出すことです。1)

ですから、武術のなかにそのヒントがあるかもしれません。

武術で「手の内」という技術があります。手の内は、通常、心の中で計画していることを意味しますが、武術では極意や秘伝を指すほか、手の技術や手の使い方を伝えることを言います。

武術は、何かを握る、持つなど、手に力を入れるとき、どの指に意識をおくかで動きや力の大きさが変わることを教えます。

手を握るときに、小指と薬指からの握ると、動きに伴って自然と肘が内側に入るので、脇が絞れて肩が下がり、上半身の力みが抜けていきます。2)

これって、ナマケモノが実践していることではないでしょうか?

解剖学的に、小指を覆う筋膜は、前腕(手首の肘の間)から二の腕(上腕)を経由して肩甲骨まで続いています。それによって筋を収縮させなくても、重量物を懸垂できるのと、腕と肩甲骨や体幹全体とのつながりが意識できて、協調した効率がよい動きができます。テニスラケットやゴルフクラブなどのグリップは、小指から握るようにする所以です(それによってグリップをやわらかく持つことができ、またインパクトのときに力が出ます)。2)

武術を応用して荷物を持つときは、小指に荷物をひっかけて、小指を軸にして、薬指と中指を加えるようにします。

小指と薬指の2本か、または、小指・薬指・中指の3本で、ひっかけるよういしてぶら下げる。

母指と人差し指は使わない。

親指と人差し指は使わずに軽く輪っかにします。

腕は体に添えるようにすると自然と脇が締まって、リラックスして荷物を持つことができ、荷物を軽く感じて楽に持つことができます。4)

ぶら下げると、ぶら下がるは、視点を変えると、同じ動作です。

武術による体の使い方は、まさにナマケモノが実践していることではないでしょうか?

ナマケモノはより究極的に進化し、親指と人差し指がなくなった・・、と想像します。

私たちの体の中には、ナマケモノがいました。

引用文献

1)甲野喜紀、林 久仁則・講義 日本放送協会・編:NHK 趣味どきっ!古武術に学ぶ体の使い方。.NHK出版, 2022, P4-7

2)同P74-85

3)同P61

4)甲野喜紀・指導監修 荻野アンナ・著:古武術で毎日がラクラク!疲れない、ケガしない「体の使い方」. 祥伝社, 2022, P17-36

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?