犬目温泉

ブーンという低い音が、どこかでしている。

室内の灯りは、常夜灯、というには明る過ぎ、本を読むには暗過ぎる。足元に気を付けながら、三分の二ほど空いている女性用休憩室の、適当なリクライニングチェアに潜り込み、薄いひざ掛けをかぶったのは、午前二時を過ぎた頃だった。

体は疲れているのに、頭は妙に冴えていて、眠りは簡単に訪れそうになく、効き過ぎた暖房のせいで、湿っていた髪はもう乾き、マスクから出た目元も、指先もかさついている。ハンドクリームは地下のロッカーの中で、五階のここから、取りに戻るのは面倒だった。

「それはどんな味に似ていますか」

眠れないまま、ほの暗い闇の中でメモ帳を片手に、オンライン英会話の復習をすることにした。

「新曲/湯の花ロマンス 好評発売中!」

ロッカールームに貼られた、男性アイドルグループのポスターがふと浮かぶ。メンバーに何か醜聞めいたものがあった気がするが何だったろう。隣には「ご入浴に際して」の注意書きが、日本語と英語の他、数か国語で書かれていた。

その日の夕方、母が発熱しているとグループホームの施設長から電話があった。

「朝から少し怠そうでしたが、お食事は残さず召し上がりました。午後になってお熱を計ると上がっていたので、看護師と相談の上、かかりつけの病院に連絡すると、すぐに連れてきてくださいとのことだったので、今準備をしています」

いらっしゃれますか。

はいすぐ行きますと瞬間的に答える。これからすぐ、施設の車で病院に向かうという。行けないと言える訳はない。今までも同じようなことが数回あり、またかと思った。何度も人の手を煩わせて、けろりと戻ってくることに意味があるのだろうか、という問いを胸の中に押しとどめる。

病院までは約二時間。この時間からでは電車があるうちに、都内の自宅に戻るのは難しいと思う、近隣に大きな工場が立ち並ぶあの駅の前には、たしかいくつかビジネスホテルがあったはずだから、泊まるつもりで行き、落ち着いたら連絡すると、夫と高校生の娘に伝え、高血圧と関節痛でそれぞれ要介護認定を受けている、同居する義父母の世話を頼んで、下り電車に乗った。どうしてもと同居を請われ、三十で結婚してから共に暮らしてきた義父母は、怒ることのない穏やかな人たちではあるが、老後は嫁が世話をするのは当然と思っているので、後で知れば良い顔はしないだろう。夫が上手く間に立ってくれれば良いのだけれど。小さいながら代々続く会社の跡取りとして大切に育てられた夫は、趣味のプラモデル以外に興味が無く、生真面目で優しいが、人の心の綾を読み解くのは上手くない。

娘が手の掛かる時期を過ぎていて、本当に良かった。綱渡りだった。小学校から大学まである私立の一貫校に通う娘は、私の立場をそれとなく察して、負担を軽くしようとしてくれることがあり、母親としては有難い反面、申し訳ない気持ちになる。娘には結婚は後回しで良いから、納得いく仕事に付いて欲しい。

家族全員の明日の朝食や、ごみ出しや、娘に持たせる昼と塾で食べるお弁当や、夫がすることになるだろう義父母のデイサービスの準備のことを思い、このところ浮き上がって痛みを感じる奥歯の為に予約した歯医者の、予約のキャンセルと新たな予約のことを考えると、発熱した母のタイミングの悪さを、何故いまかと恨むばかりだった。

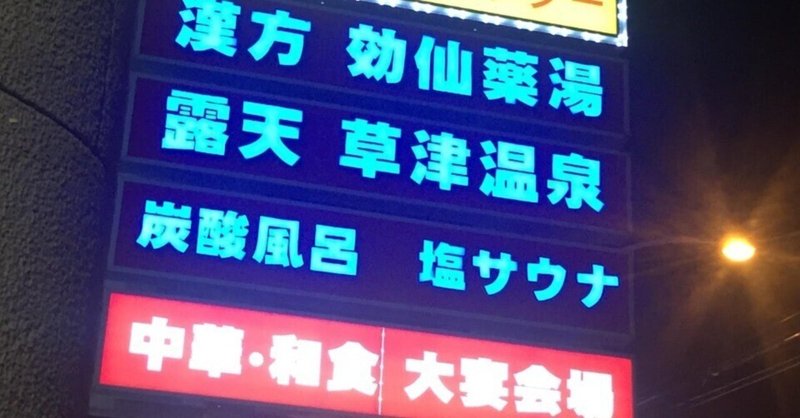

犬目(いぬめ)温泉は、犬目インターチェンジ脇にある。地上六階、地下一階。巨大な立方体。顧客はおそらく地元民と、トラックドライバー。退院する時が亡くなった時であろう老人達が主な患者の病院と、椰子の木を植えたやけに真っ白なラブホテルに挟まれ、薄汚れた旗を翻えらせている中古車屋、チェーン店の回転寿司屋、ITや流通の関連らしい企業の工場や、モダンなビルなどが周りを取り巻いている。

この辺りは霊山と言われた山に向かう街道沿いで、昔は信心深い老若男女で賑わった場所だと、病院のロビーで暇つぶしに手に取ったフリーぺーパーに書いてあった。うっかり手に取ってしまったが、紙から感染症が移ることはないのだろうか。ふと心配になる。

表通りに面した場所には、老舗らしい間口の広いお茶の店や布団店が、閉店したまま風化を始めている。犬目が地名なのか、人の名前なのかは、分からない。

モールや造花で幼稚園のクリスマス会の様に、落ち着かないほど煌びやかに飾り立てられたカウンターで、地元を一歩も出たことがなさそうな金髪の女の子に、朝まで居られるお泊りパックで入りたいと言う。

―今の時間ですと、お泊りパックは、ワンドリンク付き二千六百円です。こちらのリストバンドでお帰りの際に精算致します。

こんな時間に、とか、中年の女が何故家族とじゃなく一人なのかとか、一切咎められることはない。家出。出奔。失踪。随分と簡単に出来てしまうものなんだな、と妙に感心する。

「その服、どこのだい?日本の柄じゃないね。あんたなかなかいいよ」

しゃがれた声。ロビーで複雑に入り組んだ館内の案内板を見ていると、急に声を掛けられた。小柄な老女だった。

「あ、ありがとうございます」

反射的に礼を言う。インドの、と言いかけ老婆を見る。もう通り過ぎようとしている。常連客のようだ。観光地で果物を入れて売っているような緑のプラスチックのかごバッグに、ごたごたと入浴用具を入れている。鼻筋の通った威厳のある顔立ちは、二年前に一生独身のまま死んだ伯母にどこか似ていた。美しいひとだった。五人姉妹の長女だった伯母は、親代わりとなって妹である母達の面倒を見ていた為に、当時の感覚でいう婚期を逃し、町の不動産屋の事務仕事をして、年金と、親が残した小さな古アパートを人に貸して得る家賃で、ヘルパーさんの手を借りてはいたが、最期まで一人で暮らし亡くなった。これと言った趣味もなく、一度皿に出した醤油一滴でも取っておいて次に使うほどの吝嗇家だったのに、部屋の押し入れの中には、女児が欲しがるような数体の人形が箱のまま積み上げられていた。独身だった伯母に、人形を買ってあげるような子供がいたのか、戦禍と家族の世話で過ぎていった子供時代を痛ましく思い買ったのかは、今になると分からない。人形は気味悪がった母が、他の不用品と一緒に業者に持って行かせた。

伯母に似た老婆は、こちらの答えを待つでもなく、離れていこうとしている。元から、答えを求めていないのだ。ちょっとした関わりや、人との繋がりを感じたかっただけだろう。半年前に代官山のセレクトショップで買った、インドのヴィンテージ・ラグを基にした臙脂色のオリジナルプリントのワンピースに目に留める、というのは、老婆は元・服飾関係の仕事をしていたか、余程の洋服好きか。昔は今の様に既製品の服は、豊富に売っていなかったと聞く。人々は自分で作るか、専門店に注文した。一般の人に既製品の服が広まる前に、注文服の仕事に関わっていたのかもしれない、と想像する。小さな洋裁店の二階に住み込みで働き、ヨーロッパのファッション雑誌を眺めては、パリを夢見るお針子だった母の様に。薄い髪をアップにまとめ、館内着と呼ばれるムームーを着て、せかせかと歩く老婆の姿からは、どうやっても過去を想像できなかった。母は結局、パリには行くことが無く、人生を終える。

「ゆ」「犬目温泉」「二十四時間営業」「手ぶらでOK」

ラブホテル以上に激しく主張する、点滅する赤と緑のネオンサインが母の眠る病室から見えていた。生と性が道を隔てて並んでいると、おかしな発見をする。ラーメン屋に回転寿司もあるから、食欲性欲睡眠欲とも言えるか。あそこに行ってみよう。

真夜中の病院ロビーからタクシーを呼び、駅前まで戻るのをやめて、ワンメーターほどの犬目温泉を行き先にした。すでに処置を受け母の症状は落ち着き、感染症の疑いもないと診断されていたが、肺炎の治療のため二週間程度の入院が必要となり、病院の窓口が開く数時間後に再び戻り、手続きをしなければならない。ゆっくりと湯船に浸かり、くたくたの浴衣を着て、真っ白でぱりぱりとしたシーツにひとり横たる、つかの間の自由を味わいたいところだったが、ホテルを取るのは惜しかった。

シャトルバスが出ているとはいえ、駅の近くではなく、便利とは言えない場所にある犬目温泉には、タクシーで訪れる客も多いのか、運転手は当たり前のように、家系ラーメン屋のある敷地内で私を下した。煌々とした店内では、深夜だというのに、二、三人の男が背中を丸めてラーメンを食べているのが見えた。どこエドワード・ホッパーの絵を思わせた。考えたら、昼から何も食べていない。

ブーン、という音は続いている。

休憩室の、夜行バスの車内のように澱んだ空気。時間は進んでいるのか。戻っているのか。周り人は静かに寝息を立てているので、気が付いていないのかもしれない。遮光カーテンの隙間から、真横を走る高速道路の車の灯りが、走馬灯のように差し込んでは消えていく。

病院を出たのが深夜になったのには、理由があった。

「発熱が原因の病人に付き添ってきた人は、『濃厚接触者』として、検査の結果が出るまで、二時間ほど個室に隔離される」という決まりがあったためだった。私は施設長の中年男性と共に、「面談室」と書かれた病院の小部屋に入れられ、出る時はインターフォンで看護師に声を掛けるように言われた。

「あ、どうも、いつもお世話になっております」「こちらこそ」「早く連絡下さって良かったです」

ERに隣接した、三人掛け程度のビニールの長椅子と、小さなテーブルのあるだけの個室は、かつて良くあった同伴喫茶を思わせた。こんな場合とは言え、顔見知り程度の男性と並んで腰かけるのは気まずい。向こうも恐らくそう感じている。

数年前から認知症を患い、グループホームに入居している最近の母について、食事は好き嫌いなく召し上がっています、排せつは問題ありません、タオル畳みなど良くお手伝いをしてくれます、と一通りの報告を受けると、もうすることは無かった。施設長は、書類のチェックをしたり、何かに記入したりして、気まずさを薄めようとしている。手持ち無沙汰になって、英会話のメモ帳を弄ぶも、全く頭に入りそうにない。

「お目に掛かれて光栄です」

「あなたは男性に何を求めますか」

あまり黙っているのも悪いと思ったのか、施設長はぽつぽつと話し始めた。この仕事に就くきっかけは、前職は何か、年齢は(三歳上だった)、趣味は、好きな音楽、映画、スポーツ、休みの日は何をしてるか…。

同世代で、偶然にも以前の職場の場所が近かったこともあり、会話は意外に盛り上がった。私は短大卒業後、当時のクラスメイトと同じように、就職、結婚退職して義父母と同居する専業主婦となり、なかなか子供が出来なかったが、一人娘を授かって子育てに励み、ようやく少し手がかからなくなったと思ったら、両親と義父母の介護が始まり、更年期障害の真っ只中にいる。

施設長は、堅い肩書にしてはこなれた感じで、いつ見ても小奇麗な服装は、かつて輸入車のディーラーで営業マンだったからと知る。

こんな日が遥か昔、良くあったような気がする。学生時代、初対面の異性と会って、モスコミュールやカルーアミルクを前に、ひとつひとつ質問と答えを重ね、数時間を過ごしたものだった。掻き上げたワンレングス。夜でも外さないレイバンに映る東京タワー。その中の一人が、夫だ。そこから随分を遠くまで来た気がする。

「結果が出ました。コロナの検査は陰性でしたので、お帰り頂いて結構です」

医師に言われ軟禁が解かれた時、私は彼の家族構成を聞いていなかったことに気づいた。

「これはとても嬉しいサプライズですね」

頭の中で、英会話のフレーズを繰り返す。

「髪染めはご遠慮ください」「洗濯禁止」「飲酒後の入浴厳禁」壁のプレートの文字。

表示の下で髪と体を洗った。他に客はおらず、真夜中に働くより、朝の市場が似合いそうな、純朴な近所のおばさんと言った感じの女性従業員が、利用時間の終わったサウナの水風呂を掃除していた。

「お客さん、もうすぐ草津温泉から直送したお湯が出てくるから、お風呂入ってみて」

「あ、はい」

「気持ちいいよお」

近くで掃除をしているので、行かざるを得ず、良く分からないまま、急かされるように洗い場から露天風呂に向かうと、吹き出し口から、やや濁った湯が大量にあふれ出た。草津温泉から毎日、湯を運んでくるらしい。

「草津温泉直送」「補充タイム十時、十四時、十八時、二十時ほか」「スタッフオススメ・炭シャンプーは一階売店で」「三階食堂 今月の定食はキムチチゲ定食八百五十円」「送迎バス時刻表」

見るとも無しに、やけに沢山あって、さっぱり頭に入らない手描きの案内板を眺める。ここのオーナーはこうしたことが好きで、サービスだと思っているのだろう。

防水ケースの中に入った大型テレビでは、知らない女性タレントのバラエティ番組が、音を消して流れている。音のないバラエティ番組は間抜けだ。お客さあん、良いでしょう?ゆっくり浸かってってねぇ。おばさんの声が、天空から舞い落ちる。

風呂を出て食堂に向かったが、今の時間は宴会場で食事をしてください、と言われる。

小さなステージ付き宴会場には、テレビを見ながら、チャーシューか何かをつまみに、ゆっくりと手酌でビールを飲む、職人風のごま塩頭の高齢の男性客と、近所で商売をしていて、仕事の後やってきたような、六十代位の夫婦。ふたりの顔かたちはあまりにもよく似ていて、似ているから夫婦になったのか、夫婦をやってるうちに似てきたのだろうか。―お父さん、これも食べなよ。お前、食えよ。いいよ、お父さんが。

手元のブザーが鳴ったので、英会話のメモ帳を置いて、キムチチゲ定食を取りに行く。制服を着たアジア系の外国人女性が、両手で捧げ持つように、丁寧にトレーを手渡す。

少し前のロッカールームでは、「下着自動販売機」「故障中につきカウンターでお買い求めください」という案内に従って買いに行くと、カウンターでショーツを見せてくれたのは、若い男性従業員だった。

「彼女が彼に隠れて浮気したんだ」

「彼とは結婚出来たんだろうな」

スプーンでチゲをご飯に混ぜながら、一生、使わないであろう言葉を、私は暗記する。

犬目温泉には、三つの休憩室があった。

広々とした「男性用休憩室」、やや小さめで、入口に従業員がいる「女性用休憩室」、男女両方が使える「男女休憩室」。そこは、妙に明るい照明で、飛行機のビジネスクラスの様な一人掛けのテレビ付きのリクライニングチェアが、ずらりと並び、まだ眠る気が無い人たちが、イヤフォンをしてテレビに見入ったり、ゲームらしいものをしたりしている。一人客もカップルもいたが、誰一人帰る気も無く、寝る気も無い、というだけで、体はぐにゃりと椅子と一体化している。

午前二時。

「マスクを着用していない方の入室禁止」という表示のある「女性用休憩室」の扉を静かに開けた。ブーンという低い音がどこかでしている。

乾燥した休憩室内では、人差し指のささくれが気になって仕方がない。唇も割れた。どうせ明日の朝会うのは、眠っている母と医者だけだから構うものか。再び眠ろうと、私は肩からひざ掛けを掛けなおした。

ブーンという音は、さっきより大きくなっている気がした。

街にあふれる外国人旅行者を見て、オンライン英会話を始めてみたのは、二年前のことだ。国際大会のボランティアは出来るだろうか。一回三十分、週二回、コーヒー一杯分程度で英語が話せるように、がキャッチフレーズだった。いつもノースリーブか半袖の派手なブラウスを着て、ハーイと明るい声で挨拶をする、自分と同世代と思われるフィリピン人の女性講師を予約する。物覚えが悪くなり、マンツーマンのレッスンでも、頭に入る量より漏れる量が多い。テキパキと講義をこなし、流暢すぎる英語を話す若い講師だと萎縮してしまう日本人は多いようで、年配の講師も人気があり、朝六時から夜十一時までに、毎日八時間入っている彼女の予定はいつも埋まっている。

しばらくレッスンを重ねるうち、日本から外国人旅行者は姿を消し、退会するきっかけを失ったまま、そのうち海外旅行に行った時に困らない程度にはと、なんとなく続けているが、本当に生きている間に海外旅行が出来る日が来るのか、そもそも母がパリに行きたがっていたように、自分は海外旅行に本当に行きたいのか、今では分からなくなっている。

「もし赤のドレスを持っていたら、あなたに貸してあげるのに」

「来ることが分かっていたら何か用意したのに」

赤いドレスは、とろみのあるシルクだろうか、スパンコールの舞台衣装のようなものだろうか。ウールジャージィの体にフィットするものだろうか。用意する食べ物はきっと、こってりとしたクリームの載ったカップケーキに、ピッチャーに並々と満たされたアイスティ。

人に貸すような赤のドレスは持っていないし、何かを用意してもてなすことも、コロナの世の中では当分なさそうだった。使うことがない英語のフレーズを、頭の中で繰り返す。ブーンという音は、更に大きくなり、加速を始めたかのように、速さを増す。

ブーンブーン プルンブンブン

「女性用休憩室」は、唸りを上げて垂直に飛び立ち、カーテンの隙間から覗くと、遥か下に犬目インターチェンジの明るい渦が見えた。 (完)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?