自戒を込めて―――『スパイの妻』評

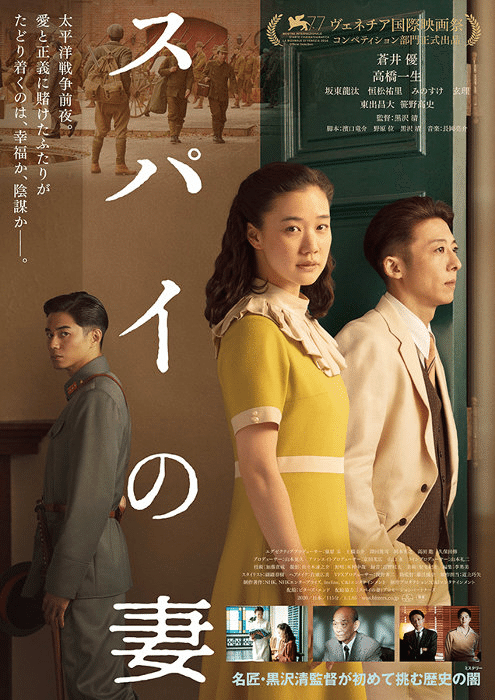

これまでちょくちょく映画について書いていましたが、それではなんだかまとまりがないのでこうやって書いてみることにします。主に新作映画についてになるかと思われます。第1回は『スパイの妻』について。駄文ですが読んでいただけると幸いです。

まずはじめに自戒も込めて指摘しておく。“黒沢清的”というタームに惑わされる者、それによって本作に登場する『映像』から気づきを得ることができない者には、本作を語る資格など無いように思える。たしかにスパイの妻には多くの引用映画があるらしいし、また黒沢清の最新作とのことで熱狂的な信者がやれ「カリスマ」がどうだ、「リアル」がどうだと湧き、さらにそこから黒沢清論を拗らせた者同士が醜い言い争いを繰り広げている様もTwitter上で観測される。端的に言って、全部どうでもいい。

彼らにはどうせ何を言っても、黒沢清はシネフィル代表=彼ら蒐集主義者(決して作家主義者でないことは明らか)の良いカモであるので、聞く耳を持たないだろうとは思うのだが、良く言われる「ちゃんと黒沢清的な要素のある映画ですよ」というコメントに対して思うことを一点だけ述べておく。

黒沢清的という曖昧な言葉は一体何なのか。某ラジオパーソナリティなどは彼の映画について、「半透明な遮蔽物」「おかしな所で急に吹き出す風」「影」「カタストロフ」などに触れ、これぞ黒沢清的であると論を展開しているが、それは言うならば福原が撮影した国際スパイ映画のようなもので、全く本質ではない。私は黒沢清を、映画製作者が盲目的に信じるある種の定型について、非常に自覚的な監督であると考える。代表的な例をあげると、たとえば「動線」という映画用語がある。動線は、役者の動きを模式図的に表わす際に用いられるが、多くの監督が役者が動線の上を動くことを当たり前なことと考えるのに対して、黒沢清の映画では動線の上を役者が動くことと、彼の物語論が密接に結びつく。つまり一般的には動線の上の役者の動きはその人物の「主体的な動き」であるという大前提があり、誰もそれを疑わないのだが、結局その動きさえも監督によって施される演出であり、「受動的な動き」であるという限界は超えられない。そこに踏み込む黒沢は、動線を意図的に強調すること、具体的に言うならば動線のキーとなるポイントに小物を設置し、その小物を巡るように役者を動かすことそれ自体が「主体的な決定ができない人物である」という人物描写になっている。そして、そんな主体的な決定を下せない人物が最終的に何らかの決断を下す、という物語世界がそこから展開していくわけである。これを踏まえて「スパイの妻」を振り返るなら、全編に渡って“黒沢清的”であるし、これまではあまり明確には描かれなかった決断のその後すらも描いている。自分で言うのもなんだが、これはシネフィルが大好きな答え合わせとは全く違うものである。第一、廃墟が現れる→黒沢清的だなんて、どれだけ短絡的でビット数の少ない世界に生きているんだ。

で、まさに「スパイの妻」はこのような問題を扱っている映画であると私は考えている。つまり言うならば、『短絡的な人々と、否が応でも短絡的な思考に陥らざるを得ないとある映像』についての映画である。短絡的という言葉を、フィクションや物語、映画と置き換えてもいい。

では、そんな『短絡的な思考に陥らざるを得ないとある映像』とは一体何か。ネタバレにはならないと思うので言ってしまうが、それは劇中中盤で登場する、福原が満州から持ち帰った人体実験を扱ったフィルムである。あのフィルムの映像こそ最重要な要素であるし、あれこそ最も見せたかった、見せなければいけなかった映像であるのは間違いない。福原と聡子がフィルムを見るあのシーンにかなりの尺が割かれていることからもそれは明白だとは思うが、注目したいのは「音の使い方」である。サイレントフィルムであるというその映像が持つ形式に則ってあのシーンでは、ホワイトノイズさえも除去され、完全に無音状態になる。このことには2つの側面がある。1つには、あの映像がいかなる文脈にも則らない映像であるということである。勅使河原宏監督「他人の顔」や吉田喜重監督「鏡の中の女たち」における主題、「原爆は、物語を拒絶する」と同様な主題がここには隠されている。あの強烈な映像はどんな物語の中に配置されようが、否応なく我々の意識をその物語世界から引き剥がしてしまう。カメラは本来、捉える被写体の背景・文脈をそぎ落とす機械であり、その白地の映像が、監督の意図・演出の下つなぎ合わされることで色がつき、物語が構築される、つまりそれが物語映画であるわけだが、そのような直線的に連なる物語から逸脱する映像が、あのフィルムである。そしてその効果を増幅させるために、フィクシィナルな世界を構築する最大な要素である「音」を意図的に削除しているのだ。

そのような「文脈からの逸脱」こそ、あのフィルムを見てしまった聡子の脳内に起こった変容である。聡子の変容を裏付ける描写は数多く存在する。蓮實重彦が朝日新聞での評で指摘しているように、夕陽に向かって遠ざかる彼女の姿がまずそうであるし、彼女が見る夢もその1つと言えるだろう。その中でも最も決定的であるあのフィルム。あれを見てしまった以上、聡子は行動せざるを得ないのだ。

フィルムに隠されたもう1つの側面。それは、2020年に1940年代を舞台にした歴史ものをやるというその枠組みとも深く関係している。今年の1月ごろ、丁度アカデミー賞関連の作品が多く公開されていた時期に、私は京都シネマにて「彼らは生きていた」という第一次世界大戦時のイギリス軍の様子を撮影したフッテ―ジのみで構成された映画を見た。これが革新的であったのは、残されたフッテ―ジに着色加工を施し、読唇術を駆使して兵士達の会話の音声が追加されたことである。映画冒頭、「マドモアゼル・フロム・アルメティズ」がバックに流れる中、白黒サイレントの映像がカラートーキーの映像に移り変わっていくシーンは、原題「They shall grow not old, as we that are left grow old」が指し示すように、年をとらずにここまで保存された彼らの姿が鮮やかに蘇っており、年をとらない存在=もはやフィクショナルな存在が、色と音を与えられることで生々しさを取り戻す様を体感した。現代の我々の感覚からすると、白黒サイレント映像は単なるフィクションにすぎないと感じてしまうということである。『短絡的な思考に陥らざるを得ない映像』。これは先ほどの指摘とは矛盾する側面だ。あの人体実験の映像はつまり見る者のリテラシーに挑戦する映像なのである。だからこそ、歴史ものという枠組みが、あのようなフィクショナルな台詞回しや舞台装置が、箱庭的なセットが活きてくる。

それでは最後にあの9.5フィルムが入ったフィルム缶を追ってみる(ここからは重大なネタバレがあります)。あのフィルムをついに奪還することができた憲兵達が、高官たちをつれて中身を確認する、実質クライマックのシーン。そこで流れるのは人体実験の映像などではなく、福原が趣味で興じていた短編映画であった。それを見た憲兵たちはざわついていたが、あの「ざわつき」は一体何なのか。ここからは私の推測になるが、もしあそこで人体実験のフィルム、つまり彼らが探し求めていたフィルムが流れたとしても、「ざわつき」は丸っきり同じものになったように思えるのだ。福原は奴らを一切信用などしていなかったし、それは聡子に対しても同様であった。映像という、「妙な何か」を判別するリテラシーのない人々に見せたところで全くの無意味である。端から福原は、聡子があのフィルムを見たところで何かが変容するとは思ってもいなかった。「かりそめの恋」(いったいどこに蓄音機があったのか。先ほどの人体実験フィルムを見るシーンとの対比で考えてみて欲しい)。もしあれが人体実験フィルムで、それを見た彼らがほんとに変わることができたとしたら、それは「河内山早春」の冒頭に付け加えられたプロパガンダ映像と一体何が違うというのか。単なる上塗りではないのだ。映像の力を最も危惧しつつ、だからこそ見せない。それは結局同じ事にしかならないから。

かつて自分が主演したそのフィルムを見た聡子はスクリーンに向かって走り出すも、それはただの白い布であった。ここで彼女は完全に行く先を、「動線」を失ってしまう。そこから時代は5年ほど飛ぶ。彼女が収容されている精神病院が爆撃される。壊滅的な状況に陥った院内をゆっくりと歩く聡子のあの存在感たるや。そして再び先を失った彼女は砂浜で泣き崩れるのであるが、ここでも明確なキーポイントは登場しない。しかし院内での様子と同様に、聡子はもう主体的な決断を下すことができ、自ら動線を引くことができる。彼女の姿にだけ希望を見出すことができる。

黒沢清がかつて、ここまで人間の決断をまっすぐに描いたことがあっただろうか。前作ではその後を指し示すのは幕切れで挿入される「旅の終わり世界のはじまり」というタイトルであったが、それでもここまでは描いてはいない。懐古的な黒沢清ファンとして私も相当拗らせていたのかもしれない。自戒自戒。「スパイの妻」はまじで素晴らしい映画でしたよ。

おわり。こんなぐちゃぐちゃな文章ですが、読んでいただいてありがとうございました。 大坂