「美意識」を鍛えるために

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?~経営における「アート」と「サイエンス」~ 』という本がある。

組織開発・人材育成を専門とする著者である山口周氏は、我が文学部史学科東洋史専攻とほぼ同格の同じ大学の文学部哲学科を出たくせに、電通、ボストン・コンサルティング・グループ、コーン・フェリー・ヘイグループと並ぶ。私の知る限りではそんな華やかな経歴を持つ大学の友人はいないので、にわかに信じがたい経歴であるが、ただ「私の周り」にいないだけなのだろう。類は友を呼ぶのである。

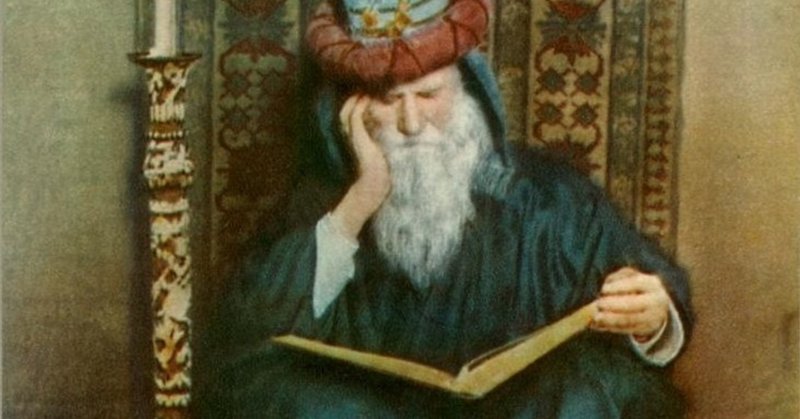

そんな氏の著作に、私も大いに啓蒙された。世界のエリートとして美意識を鍛えるべく、歴史的な詩人オマル・ハイヤームをTwitterでフォローすると、毎日のように「ルバイヤート」というペルシア詩がTwitterのタイムラインを彩る。

オマル・ハイヤームは日本でいう平安時代にあたる、セルジューク朝ペルシア期の詩人であり、数学者であり、天文学者である。現代のイランで使われるイラン歴の元となるジャラーリー暦を作成した、要するに多才すぎる天才であった。オマル・ハイヤームの爪の垢を煎じて飲みたい。切にそう思う。

毎日、私のタイムラインを「ルバイヤート」は彩る。読者諸賢にもオマル・ハイヤームの詩で、「美意識」を深めてもらいたいと思う。

墓の中から酒の香が立ちのぼるほど、そして墓場へやって来る酒のみがあってもその香に酔い痴れて倒れるほど、ああ、そんなにも酒をのみたいもの!

— オマル・ハイヤーム (@rubaiyat_bot) April 3, 2020

いつまで一生をうぬぼれておれよう、有る無しの論議になどふけっておれよう?酒をのめ、こう悲しみの多い人生は眠るか酔うかしてすごしたがよかろう!

— オマル・ハイヤーム (@rubaiyat_bot) April 17, 2020

身の内に酒がなくては生きておれぬ、葡萄酒なくては身の重さにも堪えられぬ。酒姫(サーキイ)がもう一杯と差し出す瞬間のわれは奴隷だ、それが忘れられぬ。

— オマル・ハイヤーム (@rubaiyat_bot) April 6, 2020

はじめから自由意志でここへ来たのでない。あてどなく立ち去るのも自分の心でない。酒姫(サーキイ)よ、さあ、早く起きて仕度をなさい、この世の憂いを生の酒で洗いなさい。

— オマル・ハイヤーム (@rubaiyat_bot) April 19, 2020

ペルシアとは禁酒の国であるイスラム教の戒律の厳しいイスラム共和国のイランである。すでにイスラム化されていた九百年前は始終酒のことを考えてばかりの男が国家の中枢にいた。

そして、酒姫(サーキイ)と連呼する姿は、キャバクラ狂いのおっさんとしか思えないが、日本語で酒姫と訳されているサーキイとは、実は紅顔の美少年であり、そうなると深い闇をのぞいてしまった背徳感を現代の私に感じさせてくれる。

毎晩の晩酌の量は、確実に増えている。ビール一缶にとどまる日はない。コロナのせいか、オマル・ハイヤームのせいか。

酒をのめ、マハムードの栄華はこれ。琴をきけ、ダヴィデの歌のしらべはこれ。さきのこと、過ぎたことは、みな忘れよう今さえたのしければよい――人生の目的はそれ。

— オマル・ハイヤーム (@rubaiyat_bot) March 31, 2020

酒をのめ、それこそ永遠の生命だ、また青春の唯一の効果(しるし)だ。花と酒、君も浮かれる春の季節に、たのしめ一瞬(ひととき)を、それこそ真の人生だ!

— オマル・ハイヤーム (@rubaiyat_bot) April 5, 2020

冷蔵庫に必ず酒があるせいか。美意識よりも尿酸値が高まる。

酒をのめ、それこそ永遠の生命だ、また青春の唯一の効果(しるし)だ。花と酒、君も浮かれる春の季節に、たのしめ一瞬(ひととき)を、それこそ真の人生だ!

— オマル・ハイヤーム (@rubaiyat_bot) April 5, 2020

サポートしてもらって飲む酒は美味いか。美味いです。