在ロンドン大学院生のとある研究方法

頭の中にある傑作をどう純粋にアウトプットするのか

勉強というのか、学習というのか、研究というのか、そしてその方法なのか、術なのか、はたまた、ただ単に(勉強法、学習法、研究法的な意味での)法と括ればいいのか、どうタイトルを付ければいいかもわからないまま書き進める。いずれ、どっかで決断しなければならないのは目に見えている。結局、決断主義がアウトプットを生む、朝井リョウはそれを「頭の中にあるうちは、いつだって、何だって、傑作なんだよな」と形容した。判断保留(エポケー)やAs If(仮象世界)の哲学の可能性を探りたい私としては、どうしても、決断主義的なアウトプットとは別の回路を用意しておきたいと思っている。例えば、逃亡や廃絶など。

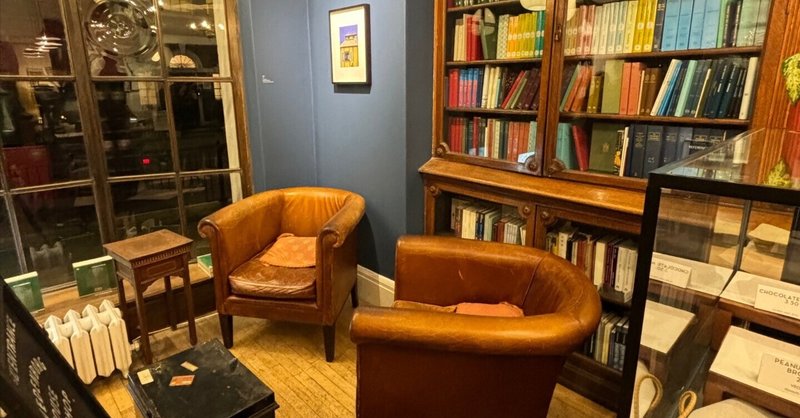

キャートリン(ここロンドンという研究環境だと、キャサリンでもカトリーヌでもない発音なのであえてこう表記しておきたい)がちょうど4ヶ月ぐらい前にやったロンドンでの公開講座(ちなみに、なので上の写真はその講座が行われたSwedenborg Hall手前のSwedenborg Houseなのだ!)でも、質疑応答の際に、彼女は質問者に対して「デリダによる宙吊りは、無敵でそして常に正しい、でもだから何?、私は次のトピックとしてアナーキズムを選んだ、そしてそれは間違いだと批判されるだろう、だから何?(大意)」的なことを言ってた。授業中でも、公開講座でも、いつでもクールでかつウェット(この両義性!)な彼女が、その時だけ唯一ちょっとだけ感情的になっていて正直ものすごく、かっこ良かった(また、どっかのタイミングでキャートリンの授業内容のまとめを書きたいな。それとともに、非常にヘーゲル的な映画であった『哀れなるものたち』との共通点をまたどこかで)。そしてそのキャートリンに抵抗するかのように、宙吊り状態=サスペンス(脱構築)≒エポケーに耐える力(概念的な定義も揃えずに同一視するのもヤバそうだが、ここでは一応、≒ネガティブ・ケイパビリティとする)、時間の複数性化(質的と、量的と、それ以外とか)を可能にする力を常に考えていきたい。

質的なもの、量的なもの、そしてそれ以外の分からないもの

質的なもの、量的なもの、それ以外の分からないもの。その3つについて分解して考えるのが仕事のコツだ。カント的にいうと、感性、悟性、物自体。ラカン的にいうと想像界、象徴界、現実界。ヴェーバー的にいうと、価値、事実、多様な理念型。ヘーゲル=キルケゴール的にいうと、あれか/これか、あれも/これも、そしてあれでもない/これでもない、みたいな感じだろうか。質と量、そして、それ以外の分からないもの。質的と量的なものだけでは現実を見誤る。それらに分からないものを加えた3つで整理していくのがいい。分からないものを分かるようにするのがいわゆる「戦略」と言われるものだ。では、具体的に見ていこう。

私のDesktopの一例

例えば、これは私が作業している時のDesktop 1の写真だ(34インチのモニターだからこそなせる技だ!大切だからももう一度、繰り返そう、画面の広さは思考の広さなのだ。)。まず、左からNotion、PDF Reader Pro、WorkFlowyがそれぞれ質と、量、それ以外の分からないものになっている。どういうことだろうか。私にとって読み物は量的なもの、つまりデータである。その量的なものを質的なものに変身させてくれるのがその左のNotionということである。そして、何か不意に襲いかかってくるアイディアや自分でも分からないモノは右のWorkFlowyにとりあえず投げ込む。こうして、量的なものは、質的なものと分からないものとの関係を持つことができる。

ちなみに、そのNotion内も、質と量、そしてそれ以外の分からないものの3つで構成された読書ノートになっていて、それが、Summary, Extracts, Commentにそれぞれ対応している。まず、PDF Reader Proで本を読んでいて気になった箇所をExtractsにそのままコピペする、そしてその溜まったExtractsのAIによる要約をSummaryにコピペする、そしてその本を読んでいて分からなかったことなどをCommentのセクションに書き込んでおく、という具合に質と量とそれ以外で読書ノートが整理されている。

右のWorkFlowyの方はちょっと見てもらえればわかるように、かなり、やゔぁい。とりあえず、「未分類」というセクションに分からないこと、分かりたいこと、思いついたことなどハードルを下げに下げてなんでもぶち込む。そして時間がある時にそれを整理できるものは整理したり、できないものはそのまま放置したりしておく。

もちろん、Desktopも3つ用意している。このDesktop 1は質的なDesktopという位置付けで、量的なDesktop 2とそれ以外のDesktop 3が以下のようにそれぞれの機能を担っている。

質的なDesktop 1:質的なNotion、量的なPDF ReaderPro、それ以外のWorkFlowy

量的なDesktop 2:質的なSafari(主にSNS)、量的なSafari(主にAI、DeepL、検索エンジン)、それ以外のLINE App

それ以外のDesktop 3:質的で量的なSpotify、それ以外のOutlook

ヘーゲルの『法の哲学』の目次ばりに3つ分けて考えることに取り憑かれていることが見て取れると思う。(よく考えてみると当初の研究計画からしても3つに分解することに取り憑かれている。)

Notionの使い方の一例

最後にNotionとWorkFlowyの活用法をもう少し具体的に見せたいと思う。Notionは基本的に3つのページ(+日本語の本の読書ノート)、Reading List(読書ログ)、Class Notes(講義ノート)、そしてThinker List(著者)が相互に参照し合うように設定している。例えば、ある本をある授業の予習のために読み、その抜粋、抜粋の要約、コメントなどを書き込むとする。そして、その本の読書ログを講義ノート(Class Notes)のページと結び付けておくと、授業中に課題図書の簡単な要約を参考にできるようになる。また、ある本の読書ログが2つ以上の授業に参照されることもあるので、その場合はそれぞれの授業でどうその本が読まれたのか、そしてそれらに対して自分の読みはどうだったのかを再確認できる。

また、講義ノートには、先生がお勧めした本をメモる箇所を用意しているので、そこに著者と本の名前を書き込めば、それがこの読書ログに「まだ読んでいない本」としてアップデートされたりもする。あとはThinker List(著者)にはその著者のいつ出版された本をどの授業で合計何冊読んだかなどが確認できるようになっている。

重宝しているのはこの画像にもあるSearchによる検索機能で、ある程度読書ログと講義ノートのデータがたまると、検索ワード次第では思いもよらぬ本と講義ノートが繋がることがあり、それが研究のタネになったりする。

WorkFlowyの使い方の一例

WorkFlowyも基本3つ、未分類、執筆用、その他で整理している。この3つを最上位の階層として、それぞれに紐づいたトピックをネスト(字下げ)して追加していっている。未分類にはとりあえずなんでもぶち込む。執筆用にはネタの順番やその構成、使いたい言葉などが書かれていて、その他は映画鑑賞の記録、フラッシュバックした思い出、夢で見たことの分析などがある。そして重要なのはこのゴミ箱。WorkFlowy上に一度乗ってしまった言葉は決して消えない。たとえゴミ箱という場所に置かれようが、消えることはない。だからゴミ箱から漁って見つけた「ねぇねぇ、デーツって食べたことある?」みたいな奇妙な文章が世に出ることになることもある。

例えば、執筆用(ちなみに「書いて、書いて、書いていくんだ!」は「そしてまた歌い出す」のMummy-D氏からのサンプリングです。)を開くと、こんな感じ。未分類からネタらしきものが生まれたら、この執筆構成の方に移動させたり。ここの

構成がある程度しっかりしたら、実際に書いてみたり。書き終えることができたのなら、それをRolled Outに移動させたり。書けそうにないと思ったら、ゴミ箱に捨てたり。そうやって、アイディア出し、思考の整理、構成作りまでを縦横無尽にそれぞれを移動させながらできるのがこのWorkFlowyの強みです。さて、次回、予定通りPoor Thingsについて書けるのかどうか、自分でも楽しみですね。

ちなみに私はWorkFlowyは無料版を使っていて、新規のトピックは月に250件までしか増やすことができません。そこで、毎月初めに250件Maxまで空のトピックを増やしてやりくりしていますが、特に不便に感じたことはありませんので、皆さんもぜひ無料版から始めてみてはいかがでしょうか。

そのサポートは投資でもなく、消費でもない。浪費(蕩尽)である。なぜなら、それは将来への先送りのためでも、明日の労働のためでもなく、単なる喪失だからである。この一瞬たる連続的な交感に愛を込めて。I am proud of your being yourself. Respect!