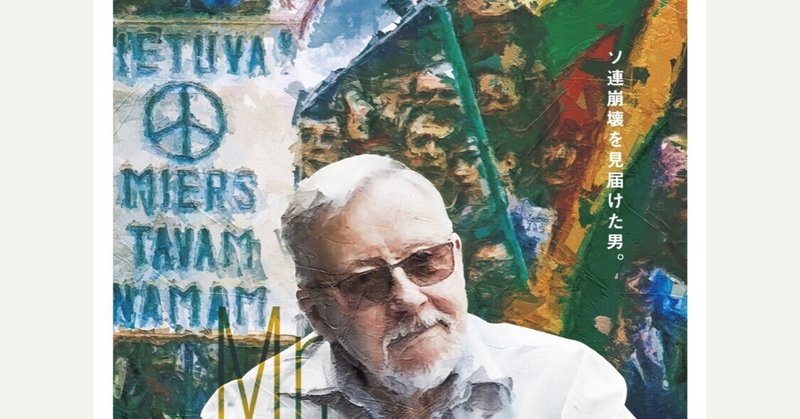

『ミスター・ランズベルギス』

12月3日からシアター・イメージフォーラムにて上映が始まった映画、ミスター・ランズベルギス。リトアニアの歴史上、特にソ連からの独立回復において重要な役割を果たしたヴィータウタス・ランズベルギスに着目したドキュメンタリー映画だ。本編248分の超大作。ここにリトアニアの激動の時代の一部が凝縮されていた。

タイトルからわかるようにランズベルギス氏を中心に作品は展開されていくが、あくまでこれはランズベルギス氏だけでなく、ソ連からの独立を目指すリトアニア人に起こった、リトアニアという国の歴史上実際に起こった話である。

当時の記録映像とランズベルギス氏のインタビューで進められる作品だが、もちろんサントラなどはない。しかしながら、リトアニア人たちが国歌や古くから伝わる民謡などを歌って団結するシーンも多く、その歌声の美しさにミュージカルのような印象を受けるシーンもある。4年に1度“歌と踊りの祭典”が開催され、歌う民族とも呼ばれるリトアニア人らしさが溢れる。特に“バルトの鎖”という、リトアニアからエストニアのバルト三国の国民たちが手を繋いで連帯を示し、独立への思いを表すところでは思わず目頭が熱くなった。当時の人々からすればソ連軍の報復もあるかもしれない危険と隣り合わせの中、決死の覚悟でその意志を表明しているので、ただ「歴史上の美しいワンシーン」として消費するのは憚られるような気もした。このようなワンシーンを消費するのではなく記憶し、後世に伝えていきたいと思った。

さてメインのランズベルギス氏だが、この作品ではリトアニア最高議会議長として主に映されている。しかし、彼はもともと国立音楽院の教授であり、リトアニア国民の愛する音楽家チュルリョーニスについて研究していた。教授というアカデミックな立場の人が政治に参加し、主導してきたことに驚く。当時の映像に映るリトアニア人の中に「政治に関わる人は教養のある文化人でなくては」といった旨のことをおっしゃる人もおり、今日の日本のアカデミアの社会的待遇を思わず憂えてしまった。ランズベルギス氏が研究していたのが、リトアニア人音楽家であり芸術家であるチュルリョーニスであるのも大きいだろう。

個人的に印象的だったのはランズベルギス氏が音楽教授であったことだけではない。ランズベルギス氏が最高議会議長であったとき、首相を務めていたのはプルンスキエネ氏という女性なのである。他にも数人女性が出てくる。何せ、リトアニア人の名前はその綴りで男性と女性が区別でき、さらに女性に至っては未婚か既婚かまでわかってしまう(このあたりに関しては現代社会のジェンダー的な観点から議論があるようだ)。そのため、本人が映らずとも字幕にその名前が出てきただけでわかる。そして当人が多くの男性に囲まれる中で発言している映像が出たとき、私は心底ヒヤヒヤしたが、誰も「女は引っ込んでろ!」なんて罵声を浴びせなかった。いや、字幕に出ていないか音声を拾われていなかった可能性はある。しかしながら、罵声のようなものはなく、そこにひどく安心し、同時に政治的な立場で女性がここまで自分の意見をはっきりと述べられる環境、そしてそれが今から何十年も前に撮られた映像の中で起こっていることに羨ましくもなり、これまた現代日本を憂えてしまったのである。

こちらの映画、248分と超大作ではあるが10分のインターミッションがある。私自身リトアニアについて言語を中心に研究していた身であり、『リトアニアを知るための60章』でリトアニアの歴史はザッと予習していたが、やはり予備知識がないと途中でわけがわからなくなってしまうのではないかという懸念はある。ただ、リトアニアという国が現在の形になるまでにこのような背景があったと、広く興味を持ってもらえたらと願う。

またこれは休憩時間に小耳に挟んだ話だが配給担当者は「4時間で全部見せてくれる」と知人だかに熱弁を奮っていた。「一国が独立を回復するために国民や議会が奮闘するストーリーをたったそれだけでわかった気になられてたまるか」というのが、リトアニア強火オタクの持論である。リトアニアという国は、というか世界の国々は、それぞれに独自の歴史を歩んで今に至っている。そこには無数の名もなき人々がいる。そうしてこの世界は、今は、まわっている。

「ソ連崩壊を見届けた男」というキャッチフレーズが、ポスターに記載されている。しかし私は「リトアニア独立回復のために奔走した音楽教授」と差し替えたくなってしまう。バルト三国と括られるエストニア、ラトビア、リトアニア、加えて多くの“旧ソ連国”が未だに抱えるわだかまりであるが、これらの国はもはや独立した国であり、ソ連には属さない。だから旧とはついていても“ソ連”“ロシア”という枕詞を付けられることに大変敏感なのである。まるで今もなおかの大国の支配下にあり、その力なしでは国際社会で存在できないような印象を引きずってしまう。もうとっくに独立して、その国だけで十分国際社会でその存在価値を発揮できるにも関わらず。

これはたった一人の男の物語ではない。独立回復を切に願った、全リトアニア国民たちの記憶に残る実話である。自らの民族の誇りを守った人々の勇気と希望の実話である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?