「痛み」と共に生きながら、一人ひとりがウェルビーイングに至るには。LITALICO研究所OPEN LAB#2講義レポート

※本記事は2019年8月30日に実施したイベントのレポートです。

昨今、耳にすることの多くなった「ウェルビーイング」について、最も広く知られるのはWHOによる「健康とは肉体的・精神的・社会的にもすべてが満たされた状態(well-being)である」という定義だろう。

しかし、それが「幸福度」「ハピネス」といった尺度とはどう違って、どう実現に導けるものなのかという問いに答えることは、なかなか難しいように思う。

これを書いている僕自身も、高次脳機能障害の当事者であり、人生の途上で唐突に「全くウェルビーイングじゃない」状態に陥る経験をしている。僕のように障害のある人間にとってのウェルビーイングはどんなものなのか、どのように可能なのか。そんな疑問に対するヒントをもらえるような機会があった。この記事はそのイベントのレポートだ。

さまざまなテーマで社会的マイノリティに関する「知」の共有と深化を図るシリーズ講義「LITALICO研究所OPEN LAB」の第2回「自己知とウェルビーイング 体が教えてくれたこと」。登壇者は日本のウェルビーイング研究の牽引者である情報学研究者のドミニク・チェン氏、そして顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーの当事者である木戸奏江さん(WHILL株式会社マーケティングコミュニケーション部)、発達障害当事者である岩本友規さん(明星大学発達支援研究センター研究員)の三名だ。

僕と同じく障害当事者であり、医学的な観点からは一見ウェルビーイングの条件を満たしていないと思われそうな木戸さんも岩本さんにとって、ウェルビーイングとはどんなものなのか。そしてそれは、どんなプロセスの中で立ち上がってきたのか。

その経験は、単に健康面や経済面で満たされていてもウェルビーイングに至れないように思える個や集団に対する、重要な見地を含んでいるに違いない。

極めて興味深いこの講義は、ドミニク氏によるウェルビーイングの変遷史から始まった。

本記事は、2019年度に実施した、LITALICO研究所OPEN LABの講義のレポートとなります。会場・オンラインでの受講生限定で開講・配信した講義シリーズの見どころを、一般公開いたします。

(レポート執筆: 鈴木大介)

他者との関係性のなかでウェルビーイングをとらえ直す

ドミニク

これまでの数十年間はウェルビーイングの射程として主に1人の個人を見てきたんです。例えば僕のウェルビーイングってものを考える際、全ての要因を探ると複雑なので、ひとまず僕個人というものを環境から切り離して、その内面を見るということをやってきた。

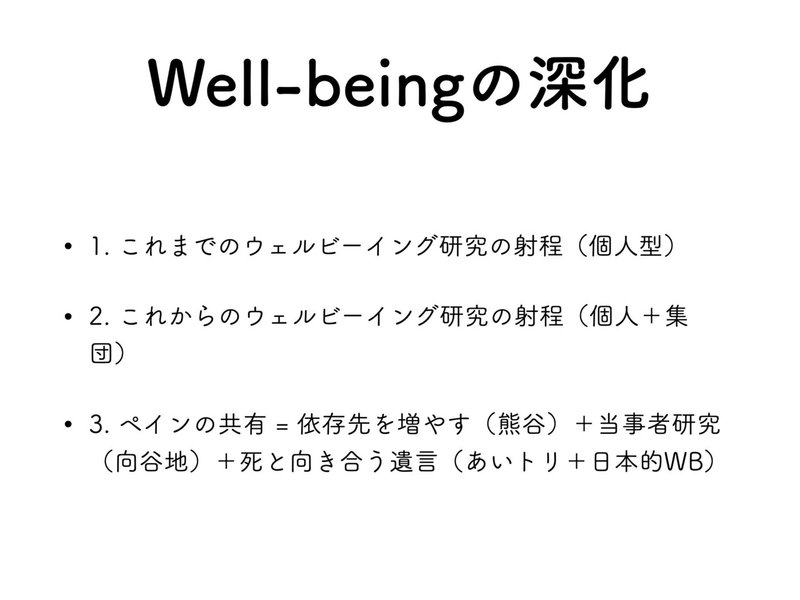

序説としてドミニクさんが提示したのは、ウェルビーイング研究の「深化」の流れだ。

これまでウェルビーイングというのは日本語にしてみると、「心の状態が生き生きとしてる」ということをどう科学的に捉えて測定して、そういう状態に人々の心理を持ってくための方法論の研究だった。

例えばポジティブ心理学の提唱者であるマーティン・セリグマンは、ウェルビーイングに

・最近ポジティブな感情をどれだけ得られているか

・何かに仕事とか作業に没頭できているか。

・人間関係がうまくいっているか。

・人生に意味を感じているか。

・達成感というものをどれだけ得られているか。

といった分類を試みた。

だが研究の中で、人間とはもっと複雑なものだという気づきが立ち上がってくる。「複雑な他者との関係性」についても語ったり考えたりする用語や考え方が深まってきたというのだ。

ドミニク

これからのウェルビーイング研究の射程は、個人に加えてその人が所属している集団、例えば家族のウェルビーイングと僕個人のウェルビーイングというのは関係しているはずだと考えられます。僕だけハッピーで僕の妻と娘がアンハッピーだったら、それはまずいだろうという。当たり前といえば当たり前なんですけども、そこをどうとらえるかということが今の研究の課題になっているわけなんです。

続けてドミニクさんは、文化圏におけるウェルビーイングのちがいに着目する、興味深い研究についても語ってくれた。

ドミニク

人によって幸福の定義は違いますし、西洋と東洋という大まかな分類でも、それは大きく変わってきます。例えば東洋では幸福に「運勢」の概念が非常に強く関係していて、自分が幸せであるというのは、自分が運がいいからだと思う傾向があります。一方で西洋の人は、幸福とは自分で勝ち取った心の状態だと考える傾向が強いんです。幸福な状態というのは自分で獲得したもので、自分の過去の行為と責任に結びついたものだという考えをするんですね。

同じ幸福という概念について、西洋と東洋ではそもそも「何を大事にするか」という価値感から違う中、アメリカ型・ヨーロッパ型のウェルビーイングの理論を日本にそのままインポートして、それを皆さん頑張って勉強しましょうという方向ではなく、日本という固有の社会的文脈・文化的文脈の中でどうそのウェルビーイングとを捉えられるかということを研究するプロジェクトに、4年前から取り組んでいます。

非西洋型のウェルビーイング研究の中で注目された要素として、たとえば「フィアー・オブ・ハピネス(fear of happiness)」という考え方がある。すなわち「幸せであることが怖い」という感情だ。例えば中東のサウジアラビアなどでは、その宗教的・文化的な背景もあって、自分の幸福をひけらかすことがその文化的によくないという教えがもともとある。

ドミニク

そもそも「いま、幸せである」ということは、これからは下がる一方だというふうに、相対的な物事の見方をする人たちもいるわけです。こういうこともちゃんと取り入れないと、テンションが高い国民性の国の人とそれほどテンションが高くない国の人との間でそもそもウェルビーイングの捉え方の差が出てしまうよねということです。

さらにもう一つ、大事な視点として取り上げられたのが、「ユーダイモニック(Eudaimonic)=持続的充足」というものだ。

ドミニク

瞬間的な快楽や高揚だけではなく、数ヶ月から数年スパンまでの長期的な時間のなかで、心がどれだけ持続的に充足しているか、そのために何をしているか。当たり前の項目に見えるんですけども、今までのウェルビーイング研究ではうまく捉えきれなかったのです。

これもすごく日本的な文脈に合うのかなと思っているんですが、ロー・アラウザル(Low arousal)=テンション低めの感情でも幸せ、という状態があるということが認識され始めているんですね。いいことを求めるばかりでなく、悪いことが起こらない「穏やかな日々」というのも大事だよねという価値観です。

研究の中で、それは日本だけでなく、アジアや中東にも共有されている価値観だということがわかってきたという。

ドミニクさんが「ロー・アラウザル」について話したとき、会場に小さなため息がいくつか聞こえてきたのが印象的だった。「幸福ってこういうことでしょ」と外から押し付けられたような価値観が腑に落ちず、逆にそのことに集団の中でウェルビーイングに至れない違和感やジレンマを経験したという人が、少なからず聴講者の中にいたのかもしれない。

こうした課題に向かう中で、近年ドミニクさんの中に新たなキーワードが浮かびがってきたという。それが、「痛み」(ペイン)という言葉だ。

※ドミニク・チェンさん講義資料より

ドミニク

僕が最近よく考えているのは、「痛み」という視点。ウェルビーイングの反対語がイルビーイング(Ill-Being)っていう言葉なんですね。illって英語で病気という意味ですが、wellの反対を意味します。どういう痛みを持っているのかということはその人のウェルビーイングの在り方に影響する。これはもちろんその障害の分野にも関わってきますし、いわゆる健常者と呼ばれている人たちにも共通する、一つのキーワードになるのではないかなと思っています。

これまでのウェルビーイングの調査でも、「昨日どれだけネガティブ感情を感じましたか?」といった設問で問うことはあったというが、ドミニク氏がいう「痛み」とは、昨日・一昨日といった一過性、短期的な痛みではなく、持続的な痛みだという。

ドミニク

人によってはトラウマ経験かもしれないし、障害の有無かもしれない。他にも様々な個人的な体験が当てはまるかもしれません。これはその障害一般の社会受容にも関わることかもしれないんですが、その痛みをただレッテルで分類するだけでは、他者の理解や受容に繋がらないのではないか、ということを考えていたんです。ウェルビーイングを共有する、その方法論を確立することももちろん大事ですし、それを並行してやらないといけないと思います。けれど社会の様々な動向を見ていると、今はまず「他者の痛み」ということを理解して共有することの方が優先度が高いんじゃないかな、と感じています。

ウェルビーイングの研究とは、幸福の可視化数値化によって、その状態の再現を目指す科学といっても良いだろう。けれど、そのウェルビーイング研究の分野に、痛みやネガティブな出来事の掘り下げが実はすごく重要ではないだろうか。

ドミニク

研究チームのメンバーがあるお坊さんに、「最近ウェルビーイングなことは何でしたか?」とお聞きしたら、ご自身のお父様の死を看取ったことだというふうにおっしゃる。その話を聞いたときにびっくりして、親しい人の死がウェルビーイングに繋がるって一体どういうことだろうと。そういう話はあまり西洋の議論で聞いたことなかったので詳しく話を聞いたら、まず死というのは不可避なものであると。その上で不可避なものを亡くなった故人も自分のやりたい方法で、好きな人たちに囲まれて静かに逝くことができて、それを見送った自分たちも故人が満足していることがよくわかったと。なので、その体験が自分にとって非常にウェルビーイングだったということでした。

肉親の死はこれまでの西洋的ウェルビーイングの文脈であれば、ネガティブな出来事として分類されてしまっていただろう。けれどそんな体験も、実はその人のウェルビーイングを底上げするような経験になっているかもしれないという気付きだった。

ドミニク

他者の痛みを理解するということだったり、それを自分ごととして受容するということが、ウェルビーイングにも非常に大きな役割を果たすんじゃないか。まだ議論の発端だけれども、そういう話をしていて、その中でそのクオリティ・オブ・ライフ以外にも、例えばそのクオリティ・オブ・デス。死のクオリティといったものも考えていかないといけないんじゃないかということを話しています。

ウェルビーイングを共有するよりも、「痛み」=イルビーイングを個々に発信して共有する、しかも痛みを抱えているように見えない健常者にも、密かに抱えた痛みを共有することが、最終的に全体のウェルビーイングを共有することよりも喫緊の課題かもしれないというドミニクさんの観点は、何より腑に落ちた。なぜなら障害を抱える当事者として思うことは、自分の中に大きなウェルビーイングが非常に強く立ち上がるタイミングとして「自分が抱える痛みや不自由を他者に理解してもらったとき」があるからだ。

自分と「障害」との距離感をコントロールすること

ふたり目の登壇者は、WHILL株式会社でマーケティングを担当している木戸奏江さん。

WHILL株式会社はスポーツカーのようにスタイリッシュな外観とほぼその場で向きを変えられる特殊なホイールを備える電動車いす『WHILL』の開発販売を手掛ける。10歳のときに顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーと診断された木戸さん自身もWHILLのユーザーだ。

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーは進行性の難病筋疾患。木戸さんも診断当時は不自由なく歩けていたが、徐々に病気が進行してきて、20歳で車椅子の利用者となった。

筋ジストロフィーは進行性の障害であるため、非当事者のイメージでは、障害の進度に比例してウェルビーイングは下がっていくのではないかと思われるかもしれないが、木戸さんにとってのウェルビーイングは、決して抱えた障害の重さや不自由さに比例するものではなかったようだ。

それまでの人生の中で彼女のウェルビーイングは上がったり下がったりを繰り返し、その中で障害観も変遷した。その経緯を参考に、「障害を持ちながらウェルビーイングを上げていくために、どういうふうな考え方の変化があったか」。そのプロセスを共有したいと木戸さんは言う。

木戸

私には大きく分けて3つの「障害観」があります。これを自分を取り巻く環境によって行ったり来たりしてきたわけです。

そんな言葉から、講義は始まった。

木戸さんの3つの障害観とは、

1. 障害がハンデだと感じるとき

2. 障害を生かしていると感じているとき

3. 障害があることを忘れているとき

なのだという。

木戸

社会人1,2年目は体調の波に悩まされていました。体調を崩さずに働くために無理した結果、病気が進行したり、ストレスがたまって突発性難聴になってしまったりとか、健康に働くことを持続するのがなかなか難しく感じていたんですね。頑張って定時に行く、すると無理がたたって体調不良になってしまい、1日で寝込んで休んでまた焦る、の悪循環。体調が安定しないことは働く上でのハンデだと思っていたし、それを負い目に感じていました。

当時の木戸さんが考えていたのは、体調不良に加えて、今後病気が進行していくとどうなるのだろうということ。木戸さんはそれまでの人生では、病気の進行をあまり深刻に考えたことがなかったのだという。

木戸

学生時代は、病気が進行することによって、それまでより辛い立場に陥るとか、より不利な立場に陥るような環境にはなかったんです。ところが社会人になって定時に行って定時に帰ることを続けなければいけないというときに、病気の進行も重なって、はじめて病気がハンデであり、その進行によって、自分がどんどん社会のルールから外れていくような感覚を覚えたんです。休むことにも負い目を感じていて、出勤しても能力を発揮できない期間だったし、もともとあるスキルとか考えというのも、上手く発揮することができないような期間でした。

ふと思い浮かんだのは、昨今の発達障害に関する話題で、学生時代は顕在化・問題化しなかった特性が、社会人になって一気に「障害化」し、さらに二次障害として適応障害や鬱病などの発症に至るケースが多く語られることだ。筋ジストロフィーの日常的な困りごととしては、過度の疲れやすさや倦怠感や日中の傾眠なども聞き及ぶ。木戸さんにとっても、就労による大きな環境変化が、同様に作用したのだろうか。

だが木戸さんはこのウェルビーイング「ではない」状況からの回復のキーとして、「いち社会人として結果を出すためのゴール」を設定したという。

木戸

転機は、心身ともに疲れ果ててしまった後に取った二週間の休職期間で、いま一度、これからについて、自分の体調について考える期間にしたんです。そこでたどり着いたのが、定時に行って定時に帰る、他のみんなと同じ働き方をするっていうことをゴールに設定するのをやめるということ。障害は一旦置いておいて、「いち社会人としてどういうふうになりたいか、どういう結果を残したいか」ということを設定して、そこをゴールにすることを考えたんです。そこから逆算して考えた結果、休むことにそもそも罪悪感を持たない環境作りをしようと思いました。

具体的には、スーパーフレックスタイム制での就労スタイルへの移行だ。スーパーフレックスとは、通常のフレックス制にある「コアタイム勤務は必須」の条件も排し、月間の就労時間条件をクリアできれば出退勤時間を自己設定できるという、比較的新し目の就労スタイルである。

木戸

体調に波があっても元気なときは元気で活力を持って成果を出せるというのが、私の特性なんです。なので、定時出社という私にとってかなり努力が必要なゴールではなく、元気に働ける時間をなるべく多く作って、現状のフルタイム勤務を続けていこうという設定にしました。丸一日動けない状態を作らないために、ちょっと無理だなと思ったらすぐに半休を取るようにしました。専念するのは、最終的に「元気に働ける時間を長くすること」。進行性であることのリスク管理も必要ですので、常にバッファのある状態を意識して、半休を入れたり調整したりしていきました。

その結果、木戸さんは今後病気が進行しても、このまま仕事を続けられるという自信を持てるようになったという。

けれどその経緯で、木戸さんを大きく救い、その考え方に変換をもたらしてくれたのは、上司のこんな言葉だ。

仕事の結果が出ないことを、病気を理由にしない、できない環境作りをしよう。

木戸さんに、「病気だから仕事ができなくても仕方ない」と思うようにはなってほしくないという、上司の言葉だった。

スーパーフレックス制や、休息用のベッドの設置など、そのための前提条件を全力で整える。「半休します」と連絡した際に、「すいませんと謝らなくていいよ」と伝える。そんなふうにしてその上司は、木戸さんの肉体的・心理的な負担を可能な限り軽減しようとしてくれたという。

木戸

その結果、仕事中に「体調に気をつけて」ではなく、「どうすれば業務上の成果が出せるか」に意識を集中させることができるようになりました。

これが、木戸さんの3つの障害観にある「障害者であることを忘れている」状態だ。こうしたプロセスの中で、木戸さんにはそれが自分にとって最も快適な状態(ウェルビーイング)なのだという気づきを得ていった。

木戸

今わたしが落ち着いているのは、自分の身体の障害でなく『社会的な障害』をなくして、ただのいち社会人としてキャリアを積んでいけているからなんです。あくまで業務上で結果を残すことがゴールであって、配慮がそのための手段。これは職場以外のことにも言えることだなと。合理的な環境が整っていることで、わたしは最も障害者であることを忘れられるんです。

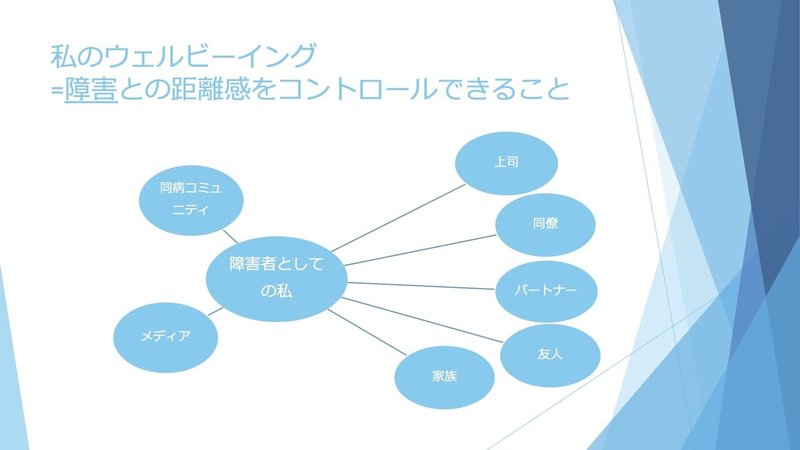

こうした社会人3年間の経験を振り返って、自身にとってのウェルビーイングとは「障害との距離感をコントロールできること」だと木戸さんは語る。それはどういうことだろう?

※木戸奏江さん講義資料より

木戸

中心に障害者としての私がいて、周りに外部の人とか問題とかがある。それとの距離感ってこの図のようになるのかなと。障害者であることを気にしないわけでもないけど、それが自分と密接に、あまりに密接に関係しているかっていったらそうではない。なぜなら環境によって障害との距離感は変わるからです。

それから先日、友人と話していたんですが、実はこの「障害者としての私」以外にも、例えば「女性としての私」とか、「社会人としての私」っていうアイデンティティもあるわけですよね。所属するコミュニティや、関わる人との関係性によって、色濃く出てくるアイデンティティと、あまり出てこないアイデンティティがあるわけですよね。

何かと距離を置いたり、距離を縮めたりすることが大事なのは「他のアイデンティティを守るため」だと木戸さんは語る。

※木戸奏江さん講義資料より

なるほど、人は誰しも生きているだけで、何かの「属」に分類される者だったり、何らかの当事者だ。関西人としての木戸さんは関西人集団の中にいるとき、木戸さんと関西人であることはゼロベクトルだが、同じ彼女が関東人の集団の中に入ったとき、そのベクトルは自身でコントロールする対象となる。その時、同時に女性であったり仕事人であったりといった別の木戸さんのアイデンティティも影響を受ける。それは複雑な「自分というモザイク」だ。

自分とはこのような人物であるというセルフイメージや、こうありたいという願望と周囲との関係性の中、木戸さんはこの「色合い」をコントロールすること(できていること)が、自身にとっての快適であり、ウェルビーイングではないかという。

障害の有無に関わらず人はこうした自己のモザイク模様を持っているだろう。けれど木戸さんが「女性としての私」「社会人としての私」でははなく「障害者としての私」というところで大きく悩んだのは、それがなかなかコントロールしづらかったからだという。

そこにあるのが、いわば当事者にかかる外からの応力だ。

木戸

例えばパートナーとわたしという関係性だと、周囲からは私と付き合ったり結婚する人は介助の経験がある人がいいんじゃないかとか、病気のことを理解してくれる人じゃないといけないよね、みたいな声かけとか価値感とかがあるんですね。でも、本当は自分はそうなりたくないんですよ。どっちかというと女性としてとか、何者でもない私として、パートナーとの関係を築いていきたいと思うのに、周りに言われすぎて自分もそうなんだろうなと思ってしまったりとか。障害者としての私でしかそこにいられないような環境になってしまいやすいのだろうなと思います。

だからこそ、そんな木戸さんが今後も大事にしていきたいと思うテーマが「障害者であることから心理的にどれだけ自由になれるか」ということだという。

木戸

障害者である時とそうでないときのバランスをとる。私にとって障害者であることは、もちろん大切な自分の一部なんですけど、自分の全部にならないように気をつけています。

木戸さんの試みは続いている。障害者であるということを「自分の一部に留める」ために木戸さんが気をつけてきているのは、自身の障害を考えるときに感情を高ぶらせないということ。障害を抱えて生きるという抽象的な不安ではなく、きちんと明文化できる合理的解決を日々編みだすことだ。ドミニクさんが語った「ロー・アラウザル」とリンクする。

木戸

私にとって障害について考えるっていうのは、「乗り越えなきゃいけない」とか「克服しないといけない」という曖昧で抽象的な話じゃなくて、もっと具体的な話で、日常の試行錯誤とか工夫なんですよね。

病気が進行してお風呂でこけてしまったら、どこか滑ったのかを分析して、どうしたらこけないかを工夫する。体調が悪くて会社を休んでしまったら、どうすれば無理しないのか。どのタイミングで休めばいいのかを見極める。洗濯がうまくできなくなってしまったら、ヘルパーに頼んだり、乾燥機を買ったりする、みたいなことなんです。でもこれって障害がない人がやっていることと同じなんですよね。受験で言うと数学が苦手だから伸ばそうとか、子育てとか転職でもそういった試行錯誤はみんなしていると思います。

ところが社会には、適切な距離感や合理的な思考を阻害する「呪い」がたくさんあるという。木戸さん自身がつい巻き込まれてしまいがちで気をつけているのが、「障害はその人の特徴だという呪い」と、「抽象化させて感情に訴える呪い」のふたつだ。

木戸

SNSとかを開くと、たくさんある言葉です。障害は大変なものと思わせるレトリック。例えば障害を抱えるっていう表現だったり、障害を乗り越えるとか、難病と戦うとか、障害をすごく壮大なものにさせるレトリックがある。さらに、障害者は普通こんなことできないだろうというハードルを下げる表現もあります。障害があっても○○ができる。障害があるにもかかわらず○○ができる、という表現をよく耳にしますよね。

ポジティブさが障害者の最も輝いた姿だというキラキラメッセージみたいなものもありますよね。病気になったからこそ私は幸せです、のような。その人が本当に幸せだと感じているならいいんですけど、障害者が逆境を乗り越え、幸せですって言っているものを感動ストーリーとして消費してる現状もありますよね。

それらは当事者が「障害を具体化して乗り越えていく行為」をじわじわ阻むものであり、木戸さんは自分のウェルビーイングのために、こうした言説とは意識して距離を置きたいという。

木戸

私にとってのウェルビーイングとは、障害を合理的に解決していくこと。むやみに感情的にならず、私と社会とか、私・ものとの間に障害が発生していると考えて解決していく。障害であることを考える関係性と、忘れる関係性を作っていく。自分の障害者であるというアイデンティティの他に、女性であるとか社会人であるとか、そういったアイデンティティを豊かに育てていく。その結果もちろんその障害者として何かを発信するやりがいを持ちつつ、女性としての幸せとか、社会人としてのやりがいとか、関西人としての面白さとか。そういうのを持てるようにしていきたいなと思っています。

実はこの日、木戸さんが登壇した瞬間、会場に響く木戸さんの声に、僕は大きな違和感を感じていた。それは木戸さんの声に、それはそれは豊かな表情や情緒が含まれていたからだ。プレゼン慣れといったレベルではない。笑い、楽しさ、呆れ、いろいろな感情が言葉の抑揚やテンポに含まれていて、FM放送のパーソナリティの声を聞いているようなのだ。けれど壇上の木戸さんの表情は、静かに整って、動かない。表情を作る情操筋が動かないのは、木戸さんの症状のひとつだからだ。

そして講演を聞き、聞き終えてころには、違和感は霧消し、木戸奏江さんという等身大の人物像がしっかりと壇上に現れていた。これが木戸さんの言う、モザイクの色合いがコントロールできた状況なのだろう。当事者自身にとってそうであるように、当事者に接する者にとっても、「障害だけを見ない・障害を含むパーソナリティすべてをバランスよく見る」ことは大きな課題だ。改めて木戸さんが後半に語った「呪い」についても、深々と考えさせられた。

”共感”ができなくても”理解”はできる。発達障害当事者が主体を獲得するプロセスと、ウェルビーイングの関係

最後の登壇者である岩本友規さんは、大人の発達障害当事者。企業で16年間サラリーマン生活をするも、その間に過労で合計2年ほどの休職を経験し、発達障害の診断も受けた。

2年前からは明星大学で青年以降の発達障害当事者の就労と自立支援について、研究員をしている。2015年には『発達障害の自分の育て方』(主婦の友社)を刊行。不自由を代償手段で補うライフハックや周囲への合理的配慮要請など、実用性重視の当事者本が多い中で、どちらかと言えば「能動的に当事者自身が変革することで、特性を“改善”させる方が戦略的だ」という、異色のポジションの一冊にまとめ上げた。

今や社会的テーマにもなっている、大人になって診断される発達障害。そこには失職と再就労困難による経済問題や、二次障害、パートナーシップの問題などが絡み、強い将来不安や孤立からという、まさに「イルビーイングのただ中」にいる当事者が多い。

岩本さんにとってのウェルビーイングと、そこに至るプロセスはどんなものなのだろう。

岩本

前職でデマンド・プランニング(需要計画)をしていた時代の学びのひとつが、未来を予測して分析してもなかなかうまくいかないとき、自分の予測が実現するように行動していくことが、精度を上げるために大切だということでした。発達に偏りがある結果、先々生きていけないんじゃないかって希望がもてないことが、自分にも一番つらかったので、それを何とかと思って色々やったり、少しずつ発信していっているところなんです。

遡って診断前。前職に在職中の岩本さんは、発達障害に典型的な注意欠如によって、大きな困りごとを抱えていた。

岩本

注意の分散に問題があって、聞きながら書いたりっていうのがすごく苦手なので、電話メモが書けなかったり、作業をしながら確認することに注意がいかなくてミスが多発したり、作業を先延ばしにしてしまうこともあって、まず1年ぐらい働いたあと休職。その後も2年、3年ぐらい、出たり入ったりということを繰り返していました。

この頃の岩本さんを悩ませていたのは、躁と鬱の浮き沈みだったが、処方される薬が合わなかったことが状況を悪化させていた。うつで落ちた後に薬が合わなくて躁。気分が上がってしまって。その後もちょっと良くなったかなと思ったら今度は下がって休職…そんなサイクルを繰り返していたという。

部署移動をするも変化なし。「もうこのままドロップアウトしてしまうんじゃないか」。そう思っていた矢先に、勤めていた会社が他社に買収され、通勤先の事務所が変わったことで、主治医を変えた。これが、岩本さんの僥倖だった。

岩本

新しい主治医が何回か問診してくれて、これ試しましょうということで新しく出してくれたお薬が、発達障害向けの薬(ストラテラ)だったんです。幸い私の場合、この薬がよく効いてくれて、ものすごい変化があったんです。

発達障害の二次障害として発症している鬱などを一次障害と診断(誤診)されている当事者が、発達障害向けの投薬を受けたとたんに大きな効果を奏するケースは昨今方々で聞かれるようになったエピソードだが、岩本さんにとっては「できなかったことができるようになった」ことによる、二次的な変化が大きく感じられたようだ。

岩本

まず注意力に変化があって、自分が次の行動、何をしようかっていうときに一拍、ちょっと余裕が出てきたんです。自分が何をしてるかってことに気づくようなタイミングがぼちぼち出てきた。

例えば仕事で、細かい数字の入力作業があるとき、それまでは入力後に見直しが大事だと知っていても、そのタイミングに気が付けないことが多かったのが、次の作業に入る前に見直せるようになる。マルチタスクの典型である買い物のレジ会計で、品物を忘れていくようなことも減った。「見直しをするべき瞬間に気づける」ことが、その一拍の余裕によって得られたものだった。

そうこうするうちに訪れた二次的な変化が、自分自身の身体感覚を振り返る余裕だった。

岩本

過去を振り返って自分がどんな感じだったか、この仕事をやってるときにどんな感じだったかということにも、多少気がつけるようになってきたんです。自分はどういうことをやってるときに楽しかったのかとか、どんな時に集中できていたかみたいなところにも、注意が行くようになりました。

いわば脳の中に、自分を映すためのカメラがはじめて起動した、という感覚なのだろう。だがそんな中、岩本さんは日常の中で、劇的な経験をすることになったのだという。

岩本

ある日、娘を連れて実家の親のところに帰る、帰らないという内容で、夫婦げんかをしてしまったときに気付いたんです。僕の中に、「孫の顔は毎月親に見せたい」という自分と、「家族が第一で穏やかに喧嘩せずにいたい」という自分と、両方の価値が併存していると。ここの矛盾に気が付いたときに、それまでの自分は主体的な考えをしていなかったんだっていうのをぱっと意識できたんですね。

それは、本当に世界が変わったような劇的な衝撃だった。なぜなら自分自身の行動を主体的に決めることを考えたとき、相対的に他者への理解も立ち上がって来たからだ。

岩本

自分にも主体はある。ならば他の人にも主体的な判断基準だったり行動がある。そういうことは、それまでは知識レベルで知っているだけでしたが、それを”感じられる”ようになったんです。

それまでの岩本さんの抱えてきた苦しさには、他者とのコミュニケーション齟齬が大きかったのだろう。それは、人生の難易度が「難しい」から「普通」に変わった瞬間だったと岩本さんは言う。

岩本

本当に他の人の気持ちとか、自分の気持ちとか存在を意識できるっていうのはものすごい衝撃で。そして、「他者が分かる状況」ってこんなにも楽なんだって、そのとき本当に実感して、泣きました。

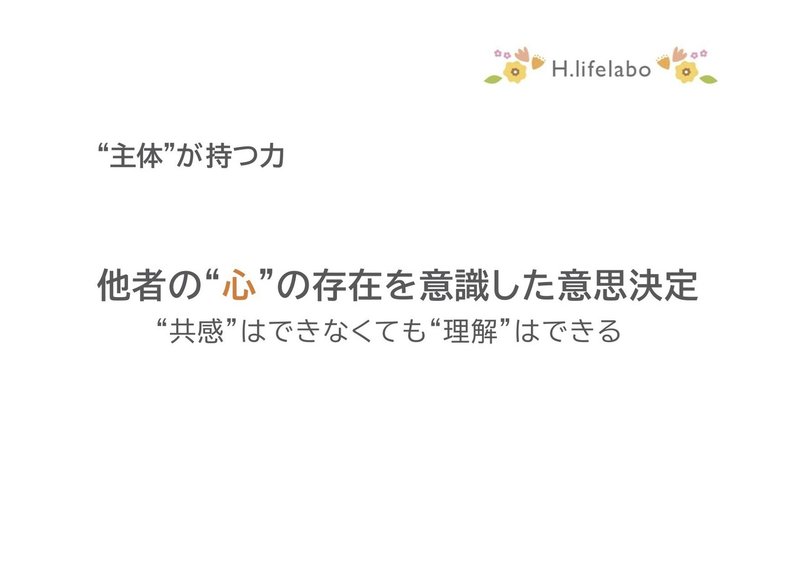

こうして岩本さんは、他の人の心は自分と違うが、お互いに主体があるとことを意識しながら、改めて自分自身で意思決定ができるようになった。そのことで得られたものはいくつもあるが、まずは「共感ができなくても理解はできる」という見地だ。

※岩本友規さん講義資料より

岩本

例えば、家で何か新しい家具を買うときに、自分としては熱効率とかコスパとかを重視するけど、妻は色やかわいいさなどの基準で選ぶ。かつての僕にはそれが理解できなくて、喧嘩になっていたんです。でも喧嘩になる前に「そういえば妻と僕には別の価値観があるよね」ということに気が付けるようになってきた。妻は別にコスパが理解できないわけじゃないけども選択基準としては、感覚的にかわいい方が大きいんだと。価値観の違いに気がついた上で、それを前提に譲れない点なのか譲れる点なのかを含めたコミュニケーションをする。これは本当に自分の中で大きな変化だったと思います。

自他の性格の違いを前提にしてコミュニケーションを構築できるようになった結果、それまであった衝突やストレスは、解消されていった。

さらに岩本さんにとっての大きな変化が、「自分と社会の線引き」ができるようになり、物事の優先順位として自分が何を大事にしてるのかもわかるようになってきたことだ。

岩本

それまでは自分の感情と社会の価値観というのが、頭の中で凄く混ざっていて、何が大事なのかみたいなものにさえ全然意識がいっていなかった。ただなんとなく大事だからということで会社に行ったりする中で、モヤモヤしちゃうことがすごく多かったんです。でも、ある程度自分で主体的な動きができるようになると、それが変わって来たんです。

社会の価値感も大事だと認識したうえで、自分自身は感情やそれまでの経験(価値観)からどんなことを大事に思い、選択するのかが、分かって来た。

岩本

社会の価値観と自分自身の両方認識したうえでしっかり区別して、今は自分がどっちで動く方がいいのかっていうことを、一つ上のメタ認知な視点で考えることが出来るようになったんです。そうすることで、日々の仕事面でも優先順位をつけられるようになってきた。それまでは他の人からの依頼は全部フラットで、どれから手につけていいのか全く選べなかのが、自分で考えて優先順位をつけるということもある程度できるようになってきました。

なるほどこれは、多くの発達障害当事者が求めてやまないウェルビーイングだろう。発達障害当事者が二次障害として鬱や適応障害に陥るリスクが高い背景には、間違いなく彼らが「主体的選択」をできずに、理不尽な状況を耐え忍んでしまったり、劣悪な環境に過剰に適応しようと頑張りすぎてしまう、「真面目・融通が効かない」という障害特性がある。

岩本さんが投薬からメタ認知を得るまでの実体験に基づくプロセスは、発達障害の当事者に対する投薬が単に障害特性を緩和する対症療法以上のポテンシャルを秘めていることの実証に感じた。

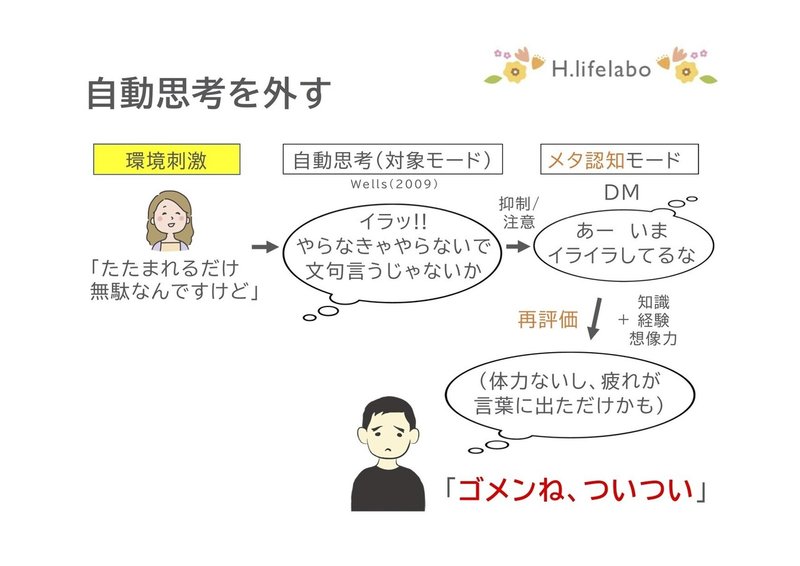

こうして主体性の獲得をベースにウェルビーイングを向上させた岩本さんだが、「圧倒的向上」としてあげるのが、「自身の自動思考を切り離す」習慣ができたことだという。

岩本

例えばまた家の中の話ですが、我が家では僕が洗濯物をたたむと、たたみ方があまりに下手なので、妻に怒られるんです。ところがたたまないとたたまないで怒られる。どうすりゃいいんだとイライラして、かつてならこれも喧嘩の種になった。

この「イライラする」が、自動思考。だが「一拍の余裕」ができた岩本さんは、ここでちょっと注意を少し自分の心に向けることを習慣づけるようになった。

岩本

自分ってイライラしてるんだなとまず気づいたうえで、なんでイライラしてるんだろうとか、そもそもイライラするべきタイミングなのかっていうことを、その場で考えてみるようになった。そうすると、実はうちの妻は体力がなくて非常に疲れやすくて、今も単に疲れていて何かなんでもいいから当たりたいだけだったんじゃないのかなって気づけるようになった。

それまでは、言われた言葉を真に受けて、苛立ちという自動思考に翻弄されるばかりの岩本さんだったが、あらたに「その言葉は真実ではなくて裏に何かあるのかもしれない」という仮定するプロセスを得たのだと言う。

※岩本友規さん講義資料より

こうして自身の経験の中で得た知見を、どう汎用化していくかが、岩本さんの研究課題だ。たとえば発達障害の当事者は、なぜ自動思考に左右されがちで、他者の中にある主体性を想像した上での共感的行動がとりづらいのか。

岩本

心の成り立ちはすごく多様性があっていろんな考え方があるんですが、僕の立場としては、ミラーニューロン(霊長類などの脳内で、他者の行動を見たときに自身も同様の行為をしたかのような脳の動きがみられること)のような共感のシステムが基本にあるのではないかと。同様に他者の行動だけでなく、心のような抽象的な部分についても、共感のシステムが正常に伸びていくのが、定型発達の人なのではないかと思うんです。理解という部分に関してはそのさらに上で、認知的にトップダウンで自動的に出てきた気持ちを上書きする、そんなプロセスも走らせることができているのではないかと。

いわばこれは、定型発達者の「言わなくても分かる」「察する」の感覚だろうか。

岩本

一方で発達障害の特性があると、この辺がうまく機能していきませんので、主に実経験、本当に自分が何を経験したかをベースでその場で動いてしまいがちなんです。相手の裏にある言葉を読めずに動いてしまうんですよね。私の場合、ケースによってここは「適応的に発達ができる」んだろうなと思っているんですが、いろんな条件があると思っていて、研究員としてまずは自分のプロセスを中心に研究をさせてもらっているんです。

適応的な発達ができる、という言葉が、響いた。

おそらく昨今の発達障害を取り巻く言説のメジャーは「発達障害=脳の不定形発達は“治る”ものではないから、社会の側に合理的な配慮をすることで、その特性が障害化しないようにすべきだ」というものだろう。けれど実際にそうした配慮が浸透するには社会の側に大きな理解不足と壁があり、遠大すぎる理想なのも事実。頑張って「適応する」ではなく、不定形に発達した機能そのものが適応的に「再発達する」ことが望めるなら、それはとても展望性があるアプローチだ。

このように、自身の体験をベースにエビデンス化の研究を進める岩本さんだが、悩みが尽きない課題が、「持続的な幸福感の源とは何か」ということだそう。

岩本

当事者が就労を長く続けることを目的としたとき、この幸福感が持続しないと、結局就労が続かないんです。ここが何かずっと考えて、最近感じているのが、注意力を上げ、相手のことを考えることができるような状態がキーではないかということなんです。さっきの木戸さんの上司の方の一言がまさにそうだなと思ったんですけど、「謝らなくていいよ」っていうことを言えるような人と一緒にお仕事するとか、相手の目的が何かを考えてそれを共有し続けるとか、そういうことが持続的な「生きている意味」を人に与えてくれるんじゃないかなと。けれどそれって、愛がないと難しいなと、本当にちょっと最近感じ始めています。そんな社会をつくるベースが少しでも作っていければなと思っています。

終始、岩本さんのウェルビーイングは「関係性」をベースにした話だった。投薬をきっかけに立ち上がった自己知。自己知を得たことで立ち上がる、自身の主体性と他者の主体性への洞察。そこから可能になった、「他者の集合体」である社会の規範・通念と自身との境界作り……。

岩本さんの言葉で最も重いのは、「『他者が分かる状況』ってこんなにも楽なんだ」という気づきについてだろう。それはそのもの、発達障害の当事者が「他者を分かれない状況」にどれほどの痛みを抱えているかの証言だ。さらに岩本さんの実体験は、家族という狭域の関係性の中から始める関係性のトライアルが単にそこに留まるものではなく、職場へ、社会へと応用展開されていく可能性も感じられるものだった。

自律性を保ちながら、他者の痛みを思いやるには

ウェルビーイングをテーマ繰り広げられた講義は、奇しくも冒頭で「ウェルビーイング研究の最前線は<他者との関係性>でありそのキーとなるのが<痛みの共有>ではないかというドミニクさんの提題に沿うような形になった。木戸さんと岩本さんの実践知を研究者のドミニクさんはどう解釈するのだろう。講義の後半は、モデレーターの鈴木悠平さんを交えたパネルトークで展開した。

ドミニク:

木戸さんのマトリクスを見た時には、もう衝撃が走って、これだって思いましたね。あれは本当に誰でも作れるものだと思いましたし、自分自身も作りたいな。それに関連して、文化心理学の世界でよく出てくる話として『アジア人は自己紹介が苦手』っていう話があります。例えばアメリカ人は職場で自己紹介しようと、プライベートで自己紹介しようと、「俺はジョンだ、やあ」みたいなふうにパブリックとプライベートのアイデンティティが統一されている。一方で日本人を含むアジア圏のビジネスパーソンに自己紹介をお願いすると、一瞬戸惑いが走るんです。仕事場での自分の紹介をすればいいのか、プライベートでの自分の紹介すればいいのかの戸惑い。それはまさにアイデンティティが複数軸あるというリアリティの違いなんですが、それが今までのウェルビーイング研究では重視されてこなかったんですよね。

社会的な抑圧は誰にしも働くもので「○○たるものこうあるべし」みたいなプレッシャーが、会社の中でも家庭でもかかる。でもそういうものが、「いろんな自分があるんだ」ってことを自他共に認め合える環境によって緩和されるのではないかとか、すごく大事な観点を教えていただいたなと感じました。

ドミニク:

次に、岩本さんの注意の話ですごく共感したのが、今僕が研究している「デジタルウェルビーイング」との関係性です。これはデジタルな情報技術が社会の一般市民全員のウェルビーイングにどんな影響を与えているかということについて、ある意味テクノロジーの暴走というか、過剰な側面に批判的な眼差しを向ける研究なんですが、そこでの焦点の一つが、実は「注意」なんです。アテンションエコノミー(注意経済)という、もう20年以上流通している用語があるんでが、これまでITサービス全般は「いかにユーザーの注意を引きつけるか」に全力を注いできてしまっている。資本主義の中で「注意を収奪」して利益していく中で、社会全体のインフラがある種の「アテンションディスオーダー」(注意障害)を生み出しているんじゃないかと思うんです。

それでは「自律的な注意」をどう取り戻すかという課題に一番向き合っているのは実はADHDの症状と向き合っている方たちで、その当事者から健常者と言われる人たちも含めた社会全体が学ぶことが、すごくあるじゃないかと。お話を聞いていてすごく背筋が伸びる思いがしました。

鈴木:

そうですね。岩本さんの話のメタ認知とか、木戸さんが職業生活に集中することで「障害者であることから自由になれる、忘れていける」というような、そうした注意のコントロールって、ウェルビーイングにとってなかなか重要なことなのかなと思いました。やはり今、ドミニクさんがおっしゃるように、社会全体がもう注意の取り合いだったり、スマホでいろんな情報が氾濫しています。

木戸さんと岩本さんのおふたりにお聞きしたいのが、適切な快適さを保つための工夫についてです。いろんなものに振り回されて注意が散乱しそうなったときに、こういうことで立ち返ってるとか、そうした知恵や経験はありますか?

岩本:

僕の場合、常に身の回りのものに引っ張られ続けて、本当に自宅はごちゃごちゃで。片づけるということよりも、次の行動に注意を向けないともう動けないという側面もあるんですが、あまりそこはあえて制御をせずに、本当に自分の注意の向くままに、できる限り動くようにして、それでいいんだと思うようにしています。

優先順位的の高い「相手の心に注意を向ける」ということはある程度うまくいっているのかなとは思ってるんですけど、それに加えてあらゆることに制御をしたりコントロールすると、それだけでウェルビーイングとは言えない状況になってしまうのかなと、個人的には感じています。

木戸:

私の場合、外部から入ってくるイメージ、例えば「障害者のイメージ」とかに対して、自他の境界を引くっていうところをポイントに、対処・コントロールしています。例えば、さっき私が出した「呪い」についてお話しすると、どうしてこういうふうなイメージで障害者は描かれているんだろう。その理由としては、大多数の人がそういうものを見て感動したり気持ちよくなったり、そういうふうな現象が起こっていて、こういうふうに描かれているんだ、みたいな。

私が気をつけたいのは、どうしてもそういうイメージに飲み込まれてしまうことなんです。自分からそのイメージに迎合していくような行動とか心理になってしまうっていうことを自覚してるんですよ。なので、社会にあるものの仕組みや背景を知って、それと比較して自分はどう違うのかとか、本当に境界を引くように試みています。ここは共感できる、なんでなんだろう。ここは共感できない、なんでなんだろうっていうのを分析したりまとめていくなかで、コントロールをしています。

鈴木:

やっぱり自他の線引きっていうところですね。岩本さんのプレゼンの中でも、他者と自分の距離を上手く仮置きして認知していくというお話もありましたし、木戸さんもその呪いとの距離の置き方をコントロールしている。ここでドミニクさんにお聞きしたいのは、ウェルビーイングは自分だけでなくて他者との繋がりとか、ある種自他の境界が溶けることによって見えてくる側面がある一方で、多分溶けすぎると自分が危険になる部分ってのもありますよね。自分と他者の境界を溶かしたり線を引いたりっていうことは、生きていく上で非常に難しい課題でもあります。ウェルビーイングの観点では、そこをどんなふうに議論されてるんでしょうか。

ドミニク:

国々とか地域ごと、文化ごとによって物事の感じ方がこれだけ違うよということを研究する、文化心理学という領域があります。その中でよく出てくるのが「インディビジュアリズムスケール」、つまに「個人主義度」みたいな尺度で、アメリカは80%で日本は60%だといった定量化の試みがされているんです。

一方、インディヴィジュアリズムと対比させられるのがコレクティビズム(集団主義)なのですが、集団主義的傾向の強い国々と個人主義の強い国々では、そもそも「感情の感じ方が違う」という話がある。これは文化心理の優れた研究の中で非常に面白い結果が出います。

例えばアメリカに住む人の典型例・傾向として、「家族4人で集まっていて、1人だけある悲しい出来事があるといったときに、その人1人が本当にその家族の中で孤立してその感情を抱いており、他の人もそういうふうに認知している」傾向がある。翻って日本で同じような状況を調べてみると「その人1人が独りだけでその悲しいことを感じているんじゃなくて、周りの人も一緒に哀しむことで、初めて当人も哀しむ」傾向があるといいます。

「感情の受容の仕方」というものが、文化によって大きく異なる。ただそれは、良い面も悪い面も両方あるわけなんですね。ポジティブもネガティブな感情もそういう傾向がある上で、そのことが呪いになるのか、祝福になるのかっていうのも、ケースバイケースなんじゃないでしょうか。

日本的ウェルビーイングを探るということを3年ほどやってきてる中で、一つわかってきたのは、日本の現在社会を見てみると、東洋・西洋という線引き自体がナンセンスに思えるほど、すごくハイブリットな社会になってることなんです。西洋的な価値感もすごく受容してるし、それと昔からある土着の価値感が非常に複雑にミックスされている。その中で、アメリカ寄りな日本人もいれば、アジア的な日本人もいる。

問題は「だから全員がこうであろう」という、決め付けをしてしまうことなんです。いま、ウェルビーイングに関する色々な理論が日本に翻訳されて本屋さんにも並んでいます。幸せになるための三つの法則とか。信じてはいけない七つの法則とか。いろんな法則がなんか信じなきゃいけなかったり信じちゃいけなかったり、けれど、そういうマニュアルとしてウェルビーイングを考えているのはやっぱりおかしいという結論に我々は至りました。

そこで最近我々の研究の中で出てきたメソッドとして、自律的に、しかもそれが変動的なものであることを前提に、自分のウェルビーイングを定義し、表現していくっていうことを、ワークショップとしてやってるんです。

すごい簡単なんで、皆さんもぜひお手すきのときにやっていただければと思います。まずA4の紙を1枚とっていただいてそれを3分割してください。今思いつく、自分の心がウェルビーイングになるための三つの要素というのをひねり出して、書き出してください。なんでもいいんです、本当に。睡眠・焼肉・野球というように、パッと思いつくものでOKです。

面白いのは、これがライフステージによって書かれるものが違うし、学生か社会人かでも違うし、ジェンダーによっても違う。人によって全然違うということがわかることなんです。それは例えば大学みたいな、すごく同一性の高い組織の中であっても、すごく多様性が出てくる。ワークショップでは、それについて話し合うんですが、ウェルビーイングについて話すって、なかなか日常生活の中で習慣としてないことですよね。けれど観察してわかったことが、「お互いにウェルビーイングについて話し合うだけでウェルビーイングが上がる」という傾向なんです。

まだきちんと検定はしてないんですけども、観察としてはそう見てとれる。それを3年ぐらいやってると、例えば岩本さんが今日書いて、来週また同じ白紙を渡されて書くと、全然違うことを書いているっていう。やっぱりその変わっていくっていうことがすごく大事だってことにも気づきました。

だから、木戸さんのプレゼンで「もしかしたら来年は違うマトリクスになっているかもしれない」って言われたことにすごく共感したんですが、変わっていっていいんだっていうことを自他共に受け容れるということが、すごく大事だと思います。

今までのウェルビーイングのはしごモデルだと、前提にあるのが上昇志向なんです。だから、ポジティブ心理学って名前も我々はある種批判的に捉えています。ポジティブが上がっていけば上がっていくほど良いとか、ネガティブを無くしてポジティブを増やすとか、ある種近代西洋医療モデル的に「悪玉菌を全滅させよう」みたいなものがウェルビーイングのモデルかというと、疑問なんです。やっぱり人生いろんなことが起きて、コントロールできないことも多々あるわけで、それをどう受け容れるかということも大事だと思います。

その意味で、岩本さんがポジティブ再評価としてネガティブな状況をどうやって肯定的に受容するかをやっているという話はとても共感します。それは単なるポジティブシンキングじゃなくて認知的には非常に高度な作業だと思うんですよね。ウェルビーイングの因子のひとつとされているオートノミー=自律性とは、まさに自分で自分のルールを作り出すってことですから。

ただそれだけだと、個人というスキームから逃げられなくて、「俺は俺、お前はお前」で終わっちゃうので、お互い自律性を持っていることを認識し合った上で、相手の立場に立ってみて、他者の痛みを理解すること、自分ごととして受け入れるっていうことがキーになってくるのではないかな。

バランスとしか言いようがないんですけども、自律性と他者に対する思いやりっていうこの2軸のバランスをどうとるかっていうこととして受けとめています。

木戸さんと岩本さんという、ふたりの当事者が語るウェルビーイングというテーマに、実は講義の前は少し身構えた。なぜなら木戸さんのお話にあったように、「障害を抱えてもこんなに頑張ってこんなに生きやすい人生をたどり着きました!」というキラキラしたコンテンツとか、それを発信する「凄い当事者」は、多くの場合「そんな風にはいかない」当事者にとって攻撃的で自己肯定感を損ねるイルビーイングの種でもあるからだ。

レポートをお読みいただければそれが杞憂だったことは伝わるだろう。木戸さんも岩本さんも、そしてドミニクさんも、発信してくださったのは、とても地に足のついた、スモールステップなウェルビーイングだった。障害当事者である二人は、とても努力を重ねていたけど、最も注力していたのは「楽になる」ことではなく、「自らを知る」ことだったという点で、共通していた。そしてその自己知をベースに二人が目指したのは、社会全体に合理的配慮を求めると言った遠大な課題ではなく、家族や職場といった身近な環境・関係性の中で「イルビーイングをコントロールする」取組みだったように思う。それはすなわち、ウェルビーイングの研究者であるドミニク氏らがたどり着いた新地平である「ペインの共有」そのものだ。

障害当事者のみならず、ウェルビーイングに至れない者には、まず自身自身を見るメタ視点の欠如や、自身がなにに苦しんでいるのか、なにが不自由なのかを知らないこと、そして抱えた痛みを身近な他者に理解してもらえず、自分の努力不足や弱さのせいといった自己否定のスパイラルに陥っていることが、大きな共通点だ。

自己を正しく認知することは、それだけでも十分困難な課題だが、それを目指すことがポジティブな結果に繋がることが、改めて今回の講義から知れた気がする。

ウェルビーイングの端緒に触れる、貴重な学びの機会に感謝したい。

レポート執筆: 鈴木大介

1973年千葉県生まれ。子供や女性、若者の貧困問題をテーマにした取材活動をし『最貧困女子』(幻冬舎)、『ギャングース(漫画原作・映画化)』(講談社)、『老人喰い』(ちくま新書・TBS系列にてドラマ化)などを代表作とするルポライターだったが、2015年に脳梗塞を発症して高次脳機能障害当事者に。その後は高次脳機能障害者としての自身を取材した闘病記「脳が壊れた」「脳は回復する」(いずれも新潮社)や夫婦での障害受容を描いた「されど愛しきお妻様」(講談社)などを出版。近刊は初の小説表現である「里奈の物語」(文藝春秋)、援助職全般向けの指南書「『脳コワ』さん支援ガイド」(医学書院・シリーズケアをひらく・2020日本医学ジャーナリスト協会賞大賞受賞)、『不自由な脳』(金剛出版・共著)など。2021年より高次脳機能障害当事者の就労困難にまつわる研究事業『チーム脳コワさん』を始動。ツイッターアカウント・@Dyskens

写真撮影: たかはしじゅんいち

1989年より19年間のNY生活より戻り、現在東京を拠点に活動。ポートレイトを中心に、ファッションから職人まで、雑誌、広告、音楽、Webまで分野を問わない。今までトヨタ、YAMAHA, J&J, NHK, reebok, Sony, NISSAINなどの広告撮影。現在Revalue Nippon中田英寿氏の日本の旅に同行撮影中。著名人 - Robert De Niro, Jennifer Lopez, Baby Face, Maxwell, AI, ワダエミ, Verbal, 中村勘三、中村獅童、東方神起、伊勢谷友介など。2009年 newsweek誌が選ぶ世界で尊敬される日本人100人に選ばれる。

https://junichitakahashi.com/

編集: 鈴木悠平

同講義のダイジェスト動画はこちら (一般公開)

(ドミニク・チェンさん編)

(岩本友規さん編)

(木戸奏江さん編)

(パネルトーク編)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?