【映画評】 デニズ・ガムゼ・エルギュヴェン『裸足の季節』 松田聖子の歌謡の走り抜ける瑞々しさと相似形?

監督デニズ・ガムゼ・エルギュヴェンDeniz Gamze Ergüvenについて

1978年トルコ・アンカラ生まれ。

1980年代にフランスに移住しフランスの学校に通う。

2008年、国立映画学校『La Fémis(ラ・フェミス)』を卒業。卒業制作の「Bir Damla Su(Une goutte d’eau)一滴の水」がカンヌ国際映画祭のオフィシャル・セレクションで上映され、ロカルノ映画祭のレオパーズ・オブ・トゥモロー賞を受賞。

卒業から3年後、1992年のロサンゼルス暴動のサウス・セントラルを舞台にした長編第一作『Kings』の製作にとりかかろうとしたが、資金調達に失敗し中断。

カンヌ映画祭で知り合ったフランスの脚本家・映画監督アリス・ウィノクール(Alice Winocour)からより身近な作品を描くことを提案され、それが映画として結晶化したのが本作『裸足の季節(Mustang)』である。アリス・ウィノクールは『裸足の季節』の共同脚本家でもある。

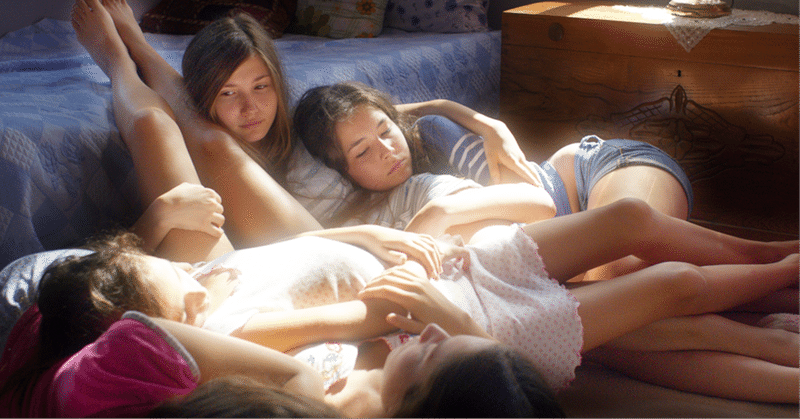

デニズ・ガムゼ・エルギュヴェン『裸足の季節』(原題)Mustang(2015)

映画の邦題から真っ先に思い浮かんだのは、もちろん松田聖子のデビュー曲「裸足の季節」。それは、もぎたての青い果実のような風をうけ、裸足で海辺を走り抜ける、瑞々しいとしか言いようのない愛を象徴的に歌ったヒットソング。ここには、青春の、なにものにも邪魔されない爽快な愛の姿がある。だが、映画『裸足の季節』は、それとはいくぶん様相を異にする。本作が、トルコの現実(真実)をどこまで反映しているのかはわからないが、とりわけ、異性間の愛の表現、結婚観、貞淑(とりわけ処女性)といった価値観には、松田聖子のデビュー曲の世界とは相当の隔たりがある(末尾に監督のインタビュー映像を転載しておきました)。結婚は本人の意思よりも、親、家族間の考えが優先される。セルマのつぶやき「どこに逃げればいいの?」に見られるように、未婚の女性にとり、諦念あるのみである。そして初夜のしきたりとしてある、白いシーツにつく血液のシミの検査。年配の女たちが、嫁が処女か否かを確認するのである。結婚前の女の純潔に絶対性を求める社会である。現在のイスラム社会の男性中心主義は想像に難くはないが、トルコまでもが、女性の禁欲性をここまでも求めているのかと、驚かずにはいられない。監督が、子供の頃に見聞したことが映画に反映しているというのだから、現在でもさほど違いはないのだろう。

女性ばかりに純潔性が求められる社会。ヴァージニア・ウルフは『自分ひとりの部屋』で次のように述べている。〈女の子は、きっと自分で自分を苦しめて、理性では割り切れない苦悩に苛まれたに違いありません。純潔性など、社会がわけのわからない理由ででっち上げた崇拝物(フェティッシュ)にすぎません〉。これは、16世紀エリザベス朝時代の英国社会の女性観について述べたことなのだが、ウルフは「これはいまも変わりません」と続けている。『自分ひとりの部屋』が出版されたのが1929年なのだが、それから100年後の『裸足の季節』においても、さほど変わってはいないということだ。婚姻についても、〈個人の愛情ではなく、一族の利害関係の問題〉なのである。

本作と松田聖子のデビュー曲との隔たりは歴然としてはいるが、視点をいくぶん変えると、13歳の少女ラーレの行動はかなりの近さで松田聖子の歌謡と相似形と言える。どちらも愛に向けて〝走る〟という意味で相似形なのである。〝走る〟とは、松田聖子においては、愛の確認と結晶化へと向けて駆け抜けるということであり、映画『裸足の季節』においては、現実からの逃走ということである。13歳のラーレは、セルマのつぶやき「どこへ逃げればいいの? イスタンブールは1000キロ先よ」を胸に、姉のヌルとともに、イスタンブールまでの1000キロを逃走するのである。イスタンブールにはラーレの大好きなディレッキ先生がいる。映画においては、ディレッキ先生の詳細については語られることはないが、ラーレの住む田舎と1000キロ離れた大都市イスタンブール、それはラーレにとり、“束縛/自由”の象徴でもあり、たとえ職場の異動とはいえ、イスタンブールに住むディレッキ先生は自由への救済者としてある。原題Mustang(ムスタング)は、平原を半裸で駆ける小型の野生馬のこと。ムスタングは開拓精神の象徴的存在なのだが、邦題〝裸足の季節〟とは、日本人の社会的記憶としての爽快さと瑞々しさの大衆歌謡を、映画に流し込もうとしたタイトルなのだろう。

映画の表現としては、監督自身の資質にフランスで学んだことが手伝ってか、欧米的な視線が濃く写り込んでいる。冒頭に見る、海辺での男子生徒たちとの騎馬戦という、〝走る〟へと繋がる物語としての前哨。〝走る〟を誘引させるその後のラーレの目線のあるがままの描写。そして、終盤の〝走る〟へと加速するラーレの行動。ポテンシャルのついた水流はいっきに堰を切るというダイナミズム。これは、やはり欧米的、またはエンターテイメント的だろう。それはそれとして素晴らしく思うのだが、監督がトルコで映画教育を受けたとしたら、Mustangという主題はどのように描写されたのだろうか。ジェンダー批評、フェミニズム精神としても興味深いものがある。女性監督だから、なおのことそう思う。そのことは、デニズ・ガムゼ・エルギュヴェン監督のフランス国立映画学校(La FEMIS)の監督専攻の卒業作品からも窺える。水玉模様の白いヴェールを被った船上の女性がガムを噛むシーンで始まる19分の『Bir Damla Su(Une goutte d’eau)一滴の水』(2006)。若いトルコ人女性(監督自ら演じている)が、家父長的な考え方と彼女の周辺のコミュニティを形成する男性の権威主義に抗う物語である。また、『裸足の季節』の4年後の2019年、テレビシリーズだが『The Handmaid’s Tale 侍女の物語』を撮っている。これは1985年のマーガレット・アトウッドの同名小説を原作としたテレビドラマ化である。この小説はよく知られているように、架空の内戦により新しく成立した全体主義国家を舞台にした、特権階級の男性のために“侍女”と呼ばれる女性の性と生殖の奉仕を社会システムとして強要される近未来のデストピア社会が描かれている。

(注)〈 〉内の文は、ヴァージニア・ウルフ『自分ひとりの部屋』(平凡社ライブラリー:片山亜紀訳)からの引用である。

(日曜映画批評:衣川正和 🌱kinugawa)

デニズ・ガムゼ・エルギュヴェン『裸足の季節』予告編

短編『Bir Damla Su(Une goutte d’eau)一滴の水』(2006)

デニズ・ガムゼ・エルギュヴェン監督のインタビュー『トルコの女性の状況を語る』(フランス語)

サポートしていただき、嬉しいかぎりです。 これからもよろしくお願いいたします。