エコマップを見てみると

エコマップとは

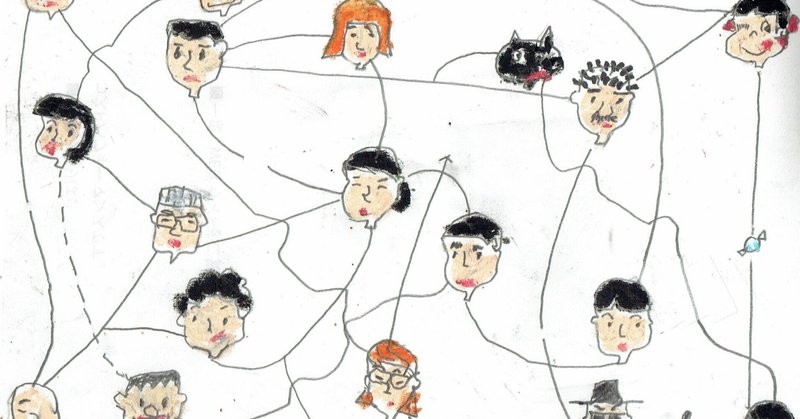

エコマップ(ecomap)とは、要介護者を中心として、その周辺にある社会資源(家族、兄弟姉妹、友人、近隣住民、医師、各種介護関連機関など)との相関関係を、ネットワークとして表現した地図のことです。生態地図とも言われます。

エコマップの目的は、複雑な家族の人間関係をアセスメント(評価)し、そこに課題や可能性、解消したい不和などを見出すことです。家族とその外部にいる人々や組織との関わりを「見える化」するためのツールとも言えます。(KAIGO LAB より)

中心となっている主人公と関係している人や事業所を線でつなぐ。福祉や医療サービスだけでなく、友人やボランティアも入れて書いていく。書き方のルールはあるけれど、細かいことは気にしなくてもいいです。書き進めていくと、思いがけない発見があったり、新たな問題が発見できたりする。

中心となっている人と支えている人を見てみると、どんな生活をして、どんな苦労があり、どうやって問題を解決してきたのかが分かります。どんな経緯でつながったのかも気にはなりますが、本人を支えてきた歴史です。

そして、一回作ったから、おしまいではない。作ったエコマップからどんどん広げていくことができる。過去のつながり、今のつながり、これからできていくであろうつながり、どのつながりも関わりはほんの小さなことだったのかもしれないけれど、本人にとっては大事なことです。

そして、見ていく中で、気付くことがある。

Aと繋がっているのなら、

Bとも繋ぐことができるかもしれない。

ただ、全体が見れるようになったからこそ、違和感みたいなものを感じることがある。

「AとCは一緒にはしちゃいけないんじゃなかったっけ?」

「医療サービスがない?」

「ここってちょっと問題があるところじゃなかったっけ?」

「あそこの事業所は、相性が…」

要するに、繋がっているから「連携している」わけではない。「関係性を切りたくないなら」繋がっている、とも言える。支援を本格的に進めていこうと支援会議を開催した時には、だいたい都合がつく場合は参加してくれるが、何回誘っても参加してくれなかったり、支援状況を確認しようとFAXを送っても返信がなかったりする人がいる。でも、本人とは定期的に会っている。関係者と会うことで何か問題でもあるのかと考えてしまう。

最初の一歩

誰でも関わりを始めた時には、限られた関係者の中で支援している。この関係の中で落ち着いて支援ができているとしたら、支援員が入り込んでバランスを崩してしまうこともあると思う。だけど、現在の関係性がプラスであっても、マイナスであっても、「一つの支援」が入り込むことで、本人や関係者の変化してくる。離れてしまう人もいれば、つながりを強くする人もいる。

ただ、最初の一歩のスピードには気をつけないといけない。慌てる必要はないけれど、関係性にも使用期限があると思っているので、つながりを薄くしてはいけない。

つながりから切れる時

支援をしていくと、せっかくつながった人でも、何の前触れもなく、切れてしまうことがある。きっかけがあると思うけれど、どんなことだろうか?

①本人とは友達として関わっていたのに、こんなことになるとは思わなかった。

②意見の相違。

③意見の強い人に振り回されて疲れてしまった。

切れてしまったとしても、つながることはできる。

最後に、

こうしてエコマップに関わりを持つと「自分には何ができるのか」を考えるキッカケにもなる。自分の役割が分かってくることで、他の関係者を理解することにもつながる。

社会や本人の状況によって、エコマップの傾向=「色」が変わってくると思います。大きくなったり、小さくなったりするのは、当然のことである。

でもね、

どうしようもなく、収拾不可能になってしまうこともある。

それは、関係者が多くなりすぎてしまった時である。本人のネットワークが広いというのは、良いこともあるし、悪いこともある。たくさんの関係者に囲まれているというのは、楽しいことかもしれないけれど、それぞれの「思い」も渦巻いている。

そして、忘れてはいけないのは「本人(主人公)が中心」ということ。本人がまっすぐ前を向いて歩けるようにしていかなければならないと支援の目的を果たしていないと思います。

今、思いつきました

エコマップは、紙(平面)で見てしまうことがあるけれど、横から見てみると、利用者が浮いているような形で、関係者から支えられているような感じがいいのかなと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?