創造性を引き出す「問い」と「遊び」のデザイン

「問い」を立てることは難しい。常々思う。

大学院の授業で、グループワークを行う際に問いを立てるワークの1つとして「HMW」を取り扱ったが、なかなかに定まらなかった。

その際は、「これはグループ皆の意識を合わせるもので、あくまで補助線。そのため、意識が合わせられているならば厳密に決めきらなくても良い」という教授からのコメントをいただき、ふんわりと終わらせた。

しかし、これがワークショップだったら?

「問い」がイケていなければ全てが滑り、参加者は白け、そして私はきっと冷や汗をかく。それを想像するだけで既に冷や汗をかきそうになる。

「問い」はそれくらいデリケートで、事前に考えなければならないものだ。

そんな、デリケートな「問い」に向き合い続けてきた、MIMIGURIの安斎さんのお話を授業で伺った。

**********

武蔵野美術大学大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダーシップコース「クリエイティブリーダーシップ特論」の講義レポートです。

第8回 MIMIGURI 代表取締役Co-CEO / 安斎勇樹さん (2021.05.31)

**********

目の前の世界はどう見えているか

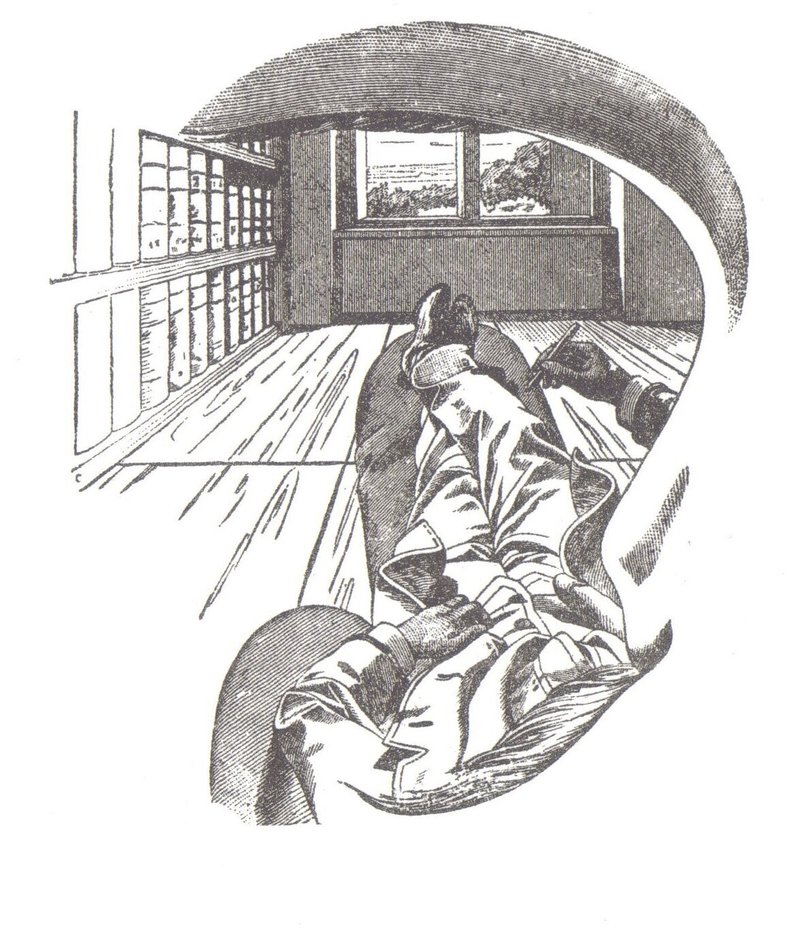

「問いのデザイン」著者としても有名な安斎さんから投げかけられた最初の問いは、「あなたが夜、やるべきことを終えてリラックスしているとき、目に見えているありのままの風景を絵に描いてください」(講義中は時間がないから実際に書かなくてもいいが)というものだった。

きっとソファーで寝っ転がっていて、テーブルがあって、コーヒーの入ったマグカップがあって、、と想像を巡らせていた時に以下の絵が提示された。

<出展:Wikipedia>

オーストリアの哲学者、エルンスト・マッハの左目での視覚体験の絵だ。

この絵を提示されてハッと気づく。

確かに、私も、目の前を見ているとき、自分の鼻が見える。

こうして、いかに私たちの「目で見えている」景色と「見えていると思っている」景色に乖離があるか、ということが端的に示された。

この驚くべき視野の狭さを打開することははなかなかに難しい。この視野の狭さは、人・そしてその人の集まり(チームや組織)の足枷となることもある。

そこで、安斎さんは人・チーム・組織の「創造性」を引き出すということを目的に、「問い」と「遊び」の2つを鍵として挙げられる。

問いのデザインの始まり

「問いのデザイン」の始まりは、安斎さんが大学時代にワークショップに熱中したことへ遡る。

ワークショップを開き続ける中で得た大きな感触の1つが、ワークショップを通じて人のポテンシャル(※)を引き出せる、という点だったそうだ。

※安斎さんは、ポテンシャルを「人の『本当はここまでできる、こんなことがしたい』と『現在の環境におけるパフォーマンスや意欲』のギャップから、なかなか顕在することができていない部分」と定義している。

そしてワークショップの開催・参加を繰り返す中で、同じような参加者でもうまく行く時とそうでないときの差があることが見えてきたため、プログラムデザインへ注目した。

問いの比較実験を行う研究の結果、問いの凄まじさを実感し、「問いのデザイン」が始まったそうだ。

なお、上記の研究は論文「創発的コラボレーションを促すワークショップデザイン」にまとめられている。

問いのデザインの真価

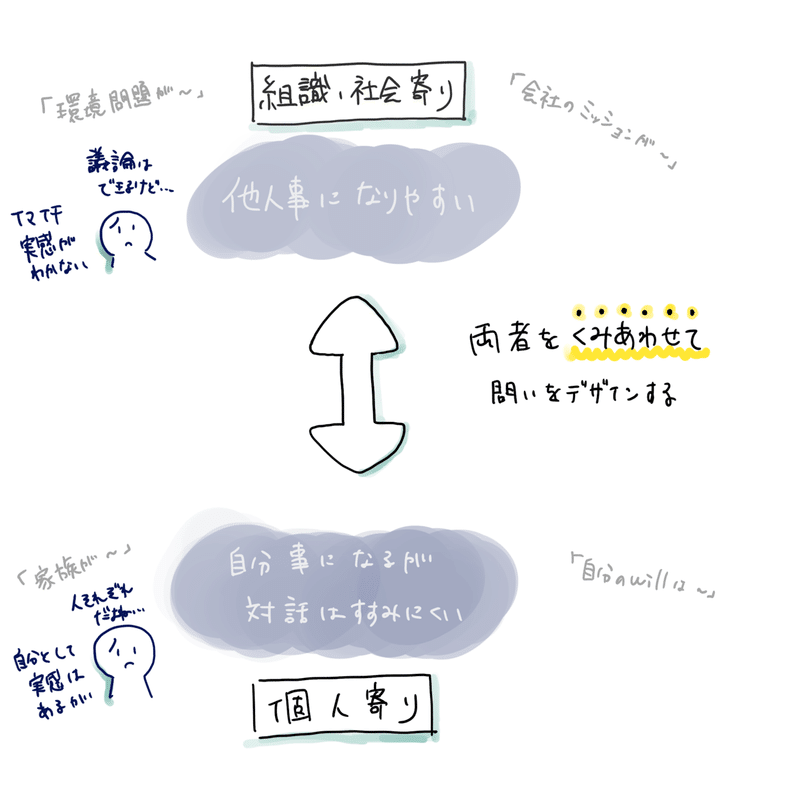

その後、様々なPJで問いのデザインを行なってきた安斎さん曰く、「問いのデザイン」の真価は「問いのコンビネーション」にあり、とのことだった。

コンビネーションとは「自分ごと」と「他人ごと」を組み合わせる、つまり、両者の視点を行き来するような形で複数の問いそのもの・問いかけの流れを設計することだ。

メモで恐縮だが、要はこういう感じだ。

例えば、こんな具合だ。

他人ごと寄りな問い「自分が一番この会社らしいとおもう●●を選ぶ」

↓

自分ごと寄りな問い「なぜそれが一番この会社らしいと思ったのか」

↓

他人ごと寄りな問い「今後残したいこの会社らしさは何か」

このように問いを組み合わせることで、チームの創造性を引き出すことが、問いのデザインの真価であり、かつ、ファシリテーションの真髄とのことだ。

問いに潜む遊びのデザイン

創造性を引き出す鍵のもう1つが、問いの中に潜ませる「遊び」だ。

「遊び」のアプローチとしては、表層的に遊ばせていくアプローチと、表層はともかく内実として遊びを忍ばせるアプローチがあり、両者は似て非なるものとのことだ。

問いに潜ませる遊びは後者に当たるだろう。

具体的にどのように遊びを潜ませ、仕掛けていくのかという例として「会社の理念を浸透させる」というシチュエーションで以下の事例が挙げられた。

会社として8つの理念を定めたものの、様々な職種がいる中、統一的な解釈は生まれることがなく、理念が浸透しないという状況の中「理念を浸透させる」ことがお題目となった。それに対して安斎さんが立てた問いは

「8つの内どれか1つだけ差し替えるならどれにするか」

ここには「上から提示されたものを壊す」という遊びを潜ませているとのことだった。

確かに、「理念全てについて対話せよ」という問いであれば、「仕事だからやらなければいけない」という義務感を持ち、「会社が決めたことなので否定にならないような当たり障りのない発言をしなければならない」という忖度を含んだ発言をするだけに留まるだろうと想像した。

しかし、「1つ差し替えていい」であればどうか。「どれを消すか」をまず自発的に考える、そして発言した後に「なんで?」とつっこまれ、自分なりの考えを含んだ発言をするだろうと想像した。

実際、上記の事例の結果として、「これを消そう」「なんで?こっちがいいのでは」と盛り上がりつつ、理念の本質を対話することへと繋がったという。

まとめ

問いとは無暗に立てるものではなく、解決したい状況・方向性・関わる人々を総合的に考え、設計していくものだと学んだ。

また、問いにおける遊びとは「つい自分でやってみたくなる・考えてみたくなる」という自発性を引き出す仕掛けだと感じた。

問いも遊びはいくつもパターンがあるらしい。最近あまりインプット(学業のもの以外)ができていないので時間をこじ開けて色々見ていきたい。

講義後、問いのパターンの1つのインプットとして安斎さんのnoteの記事「大喜利から学ぶ #問いのデザイン IPPONグランプリのお題の9パターン」を読んでクスっとした。(IPPONグランプリは大好きだ。バカリズムとオードリー若林さんの回答が特に好き)

特に好きな分類を考えたが「微妙ランキング」と「境界ギリギリ」だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?