クリーブランド・インディアンスが、105年使い続けた愛称を変えるワケ

MLBのアメリカン・リーグに所属するクリーブランド・インディアンスが、2022年シーズンからのチーム名を「クリーブランド・ガーディアンズ」に変更することを発表した。

Together, we are all... pic.twitter.com/R5FnT4kv1I

— Cleveland Indians (@Indians) July 23, 2021

球団が製作したオフィシャルムービーでは俳優のトム・ハンクスがナレーションを務め、本拠地クリーブランドの町並みと球団が歩んだ歴史、次の時代へ向けた決意を表明するメッセージと共に、新たな球団名とロゴが明らかにされた。

「ガーディアンズ」の呼称は、ファンや市民、球団関係者などからの公募によって、1200以上の候補の中から決められたものである。

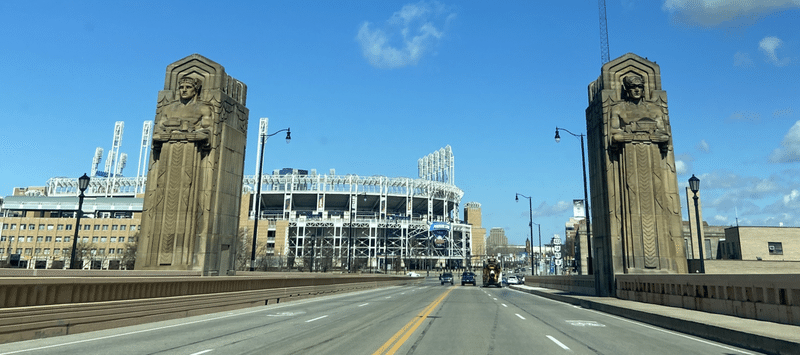

その名は、市内に架かるホープ・メモリアル・ブリッジに建てられた「交通の守護者像」に由来する。

クリーブランドは五大湖のひとつ、エリー湖に注ぐ河口の近くにできた都市であり、古くから運河や鉄道の起点となるなど、交通の要所として栄えてきた。

交通の町を見守る守護者。ネーミングとしてはばっちりではないだろうか。

しかし、「インディアンス」の愛称は同球団で105年にもわたって使われてきた、歴史と伝統をもつ名前である。

それが今回、変更を強いられた理由とはなんなのだろうか?

改名の背景

改名の直接の契機となったのは、2020年5月にジョージ・フロイド氏が警察官によって殺害された事件と、その事件に端を発する全世界的な反人種差別運動の高まりである。

「Black Lives Matter運動」に代表される人種差別問題への高まりから、アメリカでは企業名や商品名、日常の慣用表現に至るまで、それまで黙認あるいは見過ごされてきたあらゆる人種差別的表現について、全般的な見直しが行われるようになった。

以前からインディアンスは先住民の名誉を侮辱しているとして、たびたび批判の対象になっていた。

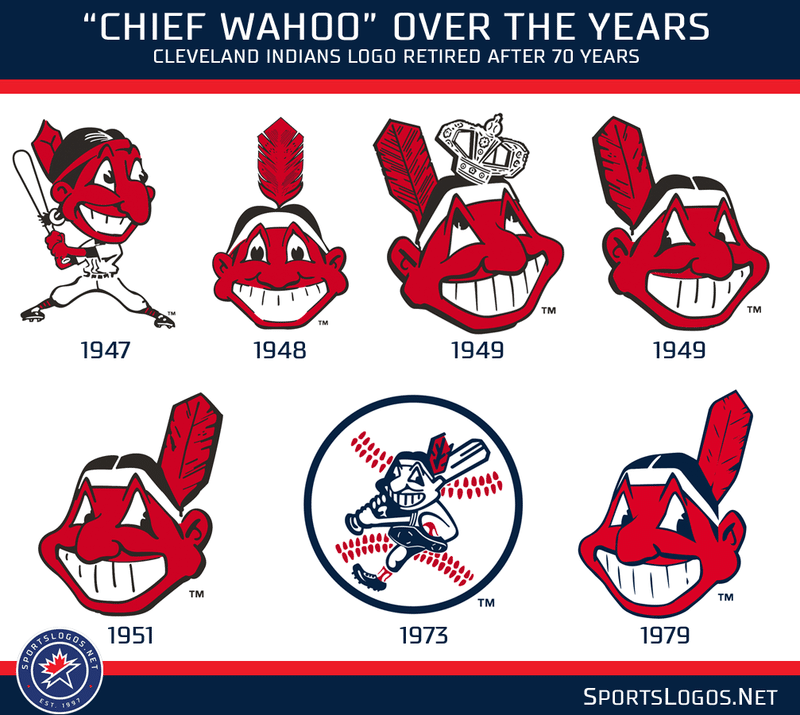

1972年、権利団体「アメリカインディアン運動」がインディアンスに対し、チーム名の変更と米先住民を模したマスコットキャラクター「ワフー酋長」の使用を取りやめることを求めて、大規模なデモ活動を行った。

以降も権利団体と球団とのせめぎあいは続き、ついに2018年限りで「ワフー酋長」のロゴの使用を中止することが決定した。

そして2020年12月、人種差別的な表現にあたるとして105年間使い続けてきた「インディアンス」のチーム名を2022年以降使用しないこと、それに伴い新たなチーム名をつけ直すことを発表した。

米スポーツ界の「インディアン」をめぐる問題

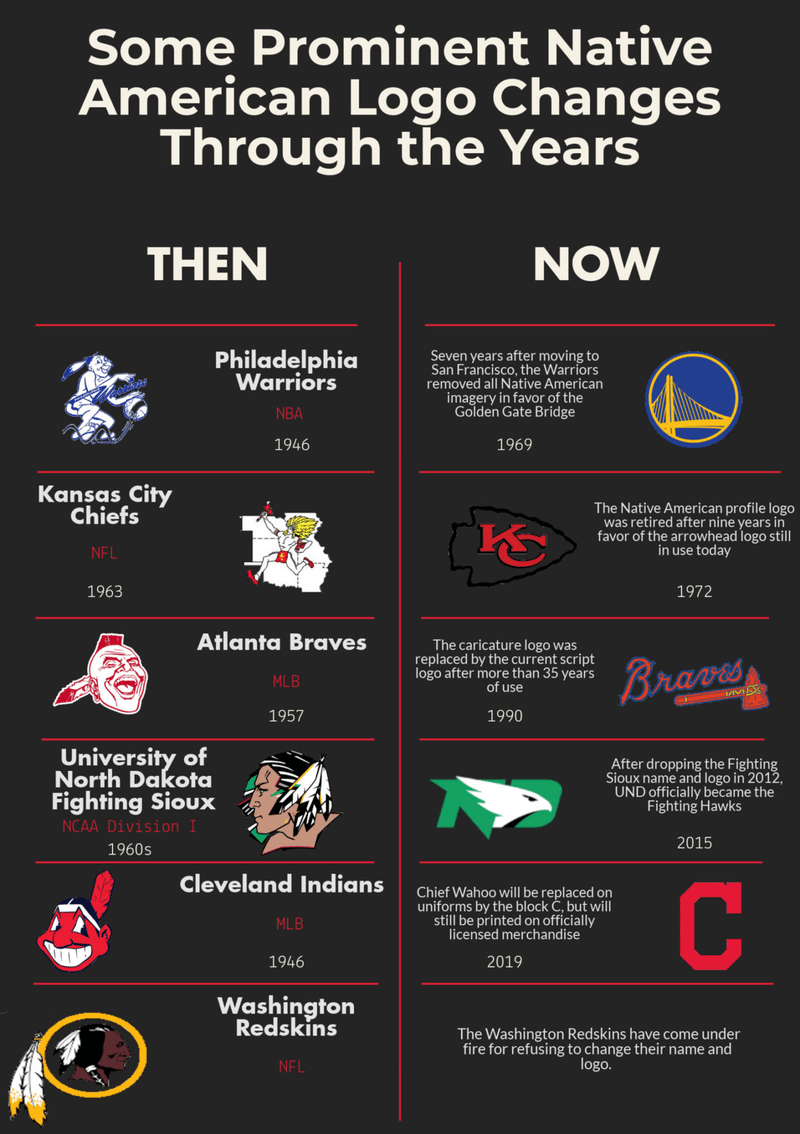

アメリカのスポーツ界において、インディアンを模したロゴやチーム名の使用はかなり根深い問題である。

20世紀に入り、プロ・アマ問わず多くのスポーツチームが創設される中で、インディアンは戦いや勇猛さの象徴として人気のモチーフとなり、多くのチームでインディアンの意匠が用いられるようになった。

そうした意匠を現在でも使用しているチームには、MLBのインディアンスやアトランタ・ブレーブス、NFLのワシントン・レッドスキンズやカンザスシティ・チーフスなどがある。

アマチュアスポーツ界ではフロリダ州立大学やイリノイ大学などで、ネイティブアメリカンの部族名をそのまま用いたり酋長を模したキャラクターが存在する。

これら「インディアン・マスコット」の問題点は、白人社会の偏見に基づく誤ったインディアン像を、白人が主体となって愛好している点である。

ワフー酋長に代表されるインディアン・マスコットは、その多くが「赤い顔・鷲鼻・羽飾り・にやついた顔」といった、米先住民の実態とはかけ離れたイメージを基にしている。

試合では、”白人”の観客が”インディアン風のメイク”をし”インディアン風の太鼓演奏”を鳴らし、インディアンの武器であるトマホーク型のグッズを振り下ろす応援スタイルをとる。

そこでは、米先住民が本来有しているはずの文化や慣習はないがしろにされ、「よそもの」が作り出したステレオタイプに則った「よそもの」のためのパフォーマンスが繰り広げられる。

外国人によって「細い目・低い背・出っ歯・丸眼鏡」の日本人を模したキャラクターが勝手に作られ、日本の文化や慣習を全く無視した”日本風パフォーマンス”で勝手に盛り上がっている場面を想像してほしい。

その時、あなたはどんな感情を抱くだろうか?

アメリカの先住民たちは、こうしたパフォーマンスを自分たちへの侮辱ととらえた。

1960年代にアメリカ先住民による利権回復活動が盛んになるにつれて、アメリカのスポーツ界で広く用いられた「インディアン・マスコット」が人種差別にあたるとして、多くのインディアン団体や個人、学生が抗議や批判を行うようになった。

1972年にはクリーブランドで前述のデモがあり、1992年には米先住民の運動家によって「スポーツとメディアの人種差別に関する全国会議」が結成され、NFLやMLBのインディアン・マスコットを使用している球団のオーナーに対して、その使用を取りやめるよう抗議活動を行っていった。

こうした抗議運動にも関わらず、一部の球団はインディアン・マスコットの使用を頑なに維持し続けた。

クリーブランド・インディアンスも2018年にマスコットキャラクター「ワフー酋長」を使用しないことは決定したものの、インディアンスの愛称は「変えるつもりはない」と、今後も使用を続けることを宣言していた。

インディアン・マスコットを使用し続けることで、球団に少なくない規模の経済効果が期待できるからだ。実際、クリーブランド・インディアンスにおける「ワフー酋長」がデザインされたキャラクターグッズの売り上げは、年間2000万ドルにのぼるといわれている。そのため、球団としてロゴを使用しないと宣言した以降も、「ワフー酋長」のグッズは販売され続けていた。

その風向きが変わったのが、2020年に起きた「警察官による黒人男性殺し」である。

全世界的に波及したBLM運動の影響を受けて、人種差別を想起させる表現や人種差別に関係する人物の排斥がさかんに行われるようになった。

ユニリーバ社は「白い肌が美を表現する唯一の方法であるかのように聞こえる」として、自社の商品から”白い””色白”といった表現をすべて取り除くことを決定した。

ベルギーのアントワープ市では、アフリカのコンゴを私領地とし現地住民を過酷な強制労働によって搾取した人物であるとして、元国王レオポルド2世の銅像が撤去された。

その流れはスポーツ界においても例外ではなく、2020年7月にはワシントン・レッドスキンズが「先住民の赤い皮膚を揶揄した差別的な表現である」として、レッドスキンズの名称とアメリカ先住民をあしらったチームロゴを今後使用しないことを宣言した。

同月にはカナダのプロフットボールリーグCFLに所属するエドモントン・エスキモーズが、カナダの先住民に対する侮蔑的な表現(エスキモーは「生肉を食らう人」という意味をもつ)にあたるとしてチーム名の変更を宣言、2021年シーズンからは新たに「エルクス」という呼称を用いることになった。

クリーブランド・インディアンスもまた、2020年の12月時点で「インディアンス」を2022年以降使用しないことを明言。

105年使い続けた愛称に、別れを告げることとしたのである。

インディアンスという球団

クリーブランド・インディアンスは1901年に創設され、メジャーリーグのなかでも古参に位置づけられる球団である。

1903年には20世紀初の三冠王に輝いた名選手ナップ・ラジョイが移籍し、1914年にチームを去るまで彼の名を冠した「ナップス」の愛称が使われた。

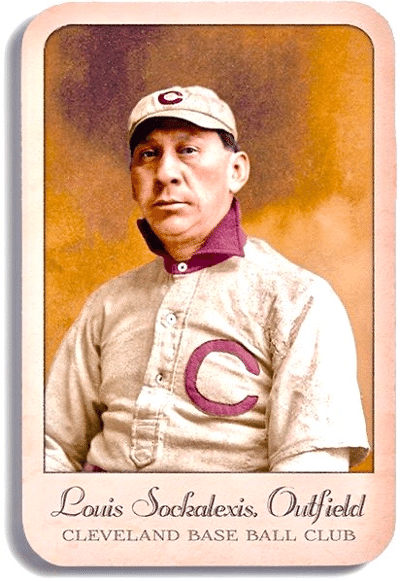

現在の呼称になったのは1915年、19世紀末にクリーブランドでプレイした史上初のネイティブ・アメリカンの野球選手、ルイス・ソカレキスへの敬意を表して「インディアンス」の名を与えた。

これまでの「インディアン・マスコット」に関する説明から、インディアンスは保守的で人種差別的な思想を持っているのではないか、とお考えの方もいるのではないか。

確かに、そういう一面もある。けれど、ある時期のインディアンスはMLB球団の中でも特に先進的な考えを持っていたというのもまた事実である。

1946年にインディアンスのオーナーに就任したビル・ベックは、「球団もまた利益追求を目的とする企業である」との信条に則り、観客を呼び込むために様々な施策を行った人物として知られている。

彼は女性客の増加を目的として、保育士を雇用して託児所を設けたり、女子トイレを清潔に保ったりするなどの施策を行った。女性の来場がまだ一般的でなかった当時の野球場において、女性に優しい設計を考案・実行した最初の球団なのである。

また、1947年にはジャッキー・ロビンソンに続く史上2人目、アメリカン・リーグでは初の黒人野球選手、ラリー・ドビーがインディアンスでメジャーデビュー。人種差別が根強く1960年代まで白人選手のみで編成されていた球団もある中で、非常に先進的な意思決定を行っている。

チームとしても、現在では当たり前となっているシフト戦法を始めて導入したルー・ブードローが選手と監督の二刀流で活躍し、「火の玉投手」の異名をもつボブ・フェラーがエースとなり勝ち星を重ねていた。

球団の集客戦略とチームとしての高い実力が功を奏し、1948年には当時のMLB記録である観客動員数262万人を記録。同年にインディアンスはワールドシリーズでボストン・ブレーブス(現在のアトランタ・ブレーブス)を下し、ワールドチャンピオンに輝いている。

1954年のリーグ優勝を最後にチームは長い低迷期に入るが、1989年にインディアンスを舞台にした映画『メジャーリーグ』が公開されると、低迷していた客足がにわかに回復。

それに呼応するように、1990年代に入るとアルバート・ベル、ジム・トーミ、マニー・ラミレスといった強打者が次々に台頭してくる。

メジャー史上屈指の強力打線を武器に1995年から1999年まで5年連続で地区優勝を果たすなど、強豪球団に様変わりした。

チームの人気も絶頂期にあり、1995年6月12日から2001年4月4日までの間、ホーム球場における「455試合連続入場券完売」という凄まじい記録を打ち立てている。

現在も年間の観客動員数が192万人(2019年、リーグ全体9位)、球団Facebookフォロワーが128万人(2020年現在、MLB全体15位)と、往時ほどではないものの高い人気を有している。

105年間ファンに愛され続けてきた「インディアンス」の呼称を手放すという選択は、そうそう軽いものではなかったはずだ。

実際ファンの反応も「今の時代にふさわしい名前だ」と称賛の声がある一方で「親しみ深い愛称がなくなるのは悲しい」「政治的な理由で伝統を手放すのは間違っている」といった否定的な意見も数多くある。

しかし、球団の名前が変わったからといって、その球団が有している歴史や哲学がすべてなくなってしまうわけではない。

「守護者」の愛称が今後長きにわたって愛されるかどうかは、これからのクリーブランドの球団の手にかかっている。

あなたのちょっとのやさしさが、わたしの大きな力になります。 ご厚意いただけましたら、より佳い文章にて報いらせていただきます。