委ね・溶合い・生成変化

自分という枠組みを超えていくため、敵対する自分ならざるものと相まみえる。そんなことを前に書いた。今度はすこし違う角度で、敵対ではなく溶け合うことで、再び考えてみたい。

ぼくたちの現実の認識は、多くの場合<ぼく>や<わたし>という"主体"が、<イス>や<リンゴ>にはたまた<アナタ>という"客体"を取り扱う。というように考えてしまう。こうすることで、主体と客体は離別し、主体による他者(自分以外のあらゆるもの)の対象化が行われる。この切り分けは近代的な捉え方であり、原因と結果をリニアにとらえるような価値観に接続されうる。その結果として、ぼくたちは自然と社会に線を引き、人間と非人間を分かち、縁起的世界観を壊してきた。人間だって、和辻哲郎が言うように、間柄的存在といわれているが、分けることで間がなくなってしまった。だから、間なくしては人間は壊れているとも言える。

いや、もちろんそうした考え方も必要なのだ。一つの物事がこうなっている、というのはそれなりの理解を助けるし、記述するためにもその'モード'を今更に手放せない。主体客体の二元的関係がなければ、自己が形成できなくなるし、他者のみならず自らを対象として捉えられることで、自己の中に自己のまなざしが形成される。一方で、本当はそんなに単純に世界が織りなされるわけではないと、誰しもが感じているが目をつむる。もっと瑞々しくこの世界を享受していくためにも、主客分離から主客未分、を考えていくこと。これ自体、あらゆるところで叫ばれはじめているし、新しい考えでもない。ただ現代は、主客分離的な世界観が支配しすぎているだけである。

主体と客体が溶け合う領域

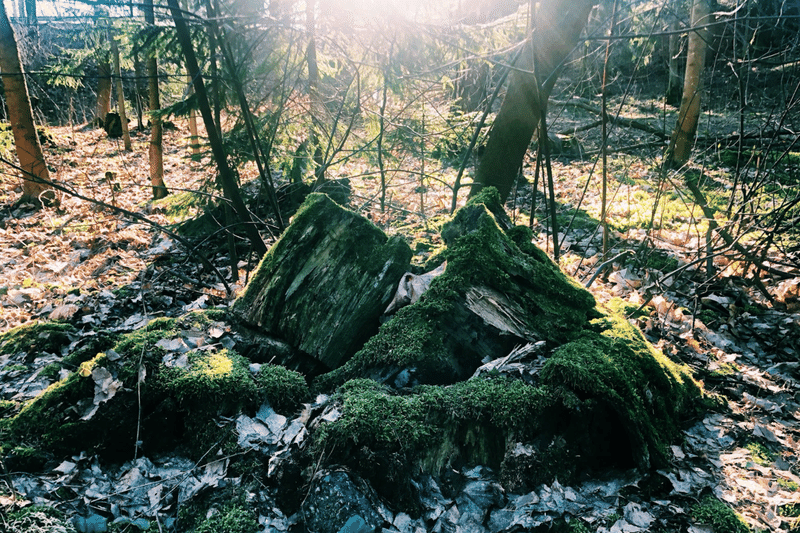

主客未分とはどういうことなのだろう。それは自他の境界が溶け合うことだし、共通の身体感覚をもつということではないか。例えば、腕の中に抱かれる生後間もない赤ちゃんは、自他区別なく、お母さんと同体である。母親の存在=自分である。また、茶道の世界では主客一体や一座建立という言葉で知られる通り、亭主(主体)が一方にゲスト(客体)にもてなすのではなく、共に茶席という場を、共同体を編んでいく。そこに醸成される空気感が美となる。他にも、ぼくは前からなぜか苔に惹かれがちだけど、切り株に生えた苔を見ると、まさに自他境界(苔ー切り株)のない渾然一体として「ひとつ」に見えてくる。どこから切り株でどこから苔なのかというのが分からないほどに絡み合い、さもこれが正しい在り方なのだと言わんばかりで、ああ、美しいな、と感ずる。

さて英語はS+V+Oであり、主体と客体を常に明示化する言語である。一方、日本後は(S)+O+Vとなる。あらゆる言語は(主語省略はおいておき)本来、この語順であったそうだ。間にVを挟むことで、主体の行為を浮き彫りにする事に対し、本来は曖昧にする言語をもちいていた。さらに日本語では、主語が省かれることで、会話の中でも、自分と他者の間にぽーんと放るという感覚があるのではないだろうか。これは関係的存在という世界観がまだ保たれていることの証左ともなる。(もちろん、日本語は自己言及しないために責任放棄しがちな文化的な性質にもつながると考えられるのだけど...)

この未分化は、仏教でいうワンネスと相当する。すべてが1である、ひとつである。自分も他者もない。この視点から見れば、相手を幸せにするという利他的な視点も、自分が幸せになりたいという利己的な視点も、究極存在しなくなる世界観になるのだと思う。一緒なのだから。

溶合い未分化していくための、委ね

とはいえ、近代的な主体観により、<自分>が対象をコントロールする・対象に働きかけるという感覚に、ぼくたちを支配されている。ここから、未分化に入っていくためには、委ね・手放し・あきらめ・明け渡し・開き、といったものが重要だ。

未分化の極地の1つとして、「どうすれば愛しあえるのか」では、性愛の大切さを説いている。セックスで目指す地平は、溶け合いであり、"二人一緒に通常的な時空体験を失い、二人で一つの繭"にくるまれる感覚だそうだ。これはコントロールする主体(主導権を握りたがる男性)と客体の境界が溶けない限りは生じない。そのために、コントロールを手放し、男性は女性に委ねる、状況に委ねる。

祈りというのは委ねることに等しく、神に祈るとは神に状況を委ねているのだ。つまり、委ねることは、「起こり得るかもしれない」という可能性へと祈りを捧げることであり、これは<自分>を手放して不確実に身をさらすこととも言える。だって委ねた結果、どうなるかなんてわからないのだから。委ねられない、というのはその分からない不安を打ち消すために制御していたいという欲望であったり、自分が制御しているのだという肯定感を得たいがゆえの現象なのだろう。

委ねから溶合い、生成変化へ

この溶け合いによって何が起こるのか、いや溶け合いと離別を繰り返すことによる、といったほうが厳密かもしれないが、それは、生成変化につながるのだと思う。一応、ぼくの大学院での専門でもあるParticipatory Design/Co-Design(デザインと冠しているが、ことをわかりやすくするために、多様な人と協働するアプローチ程度に捉えてもらいたい)に関連する分野で、デザイン人類学というものがある。その分野の一冊、Uncertainty and possibility : new approaches to future making in design anthropology.では、このCo-Designをこう見る。

Co-Designでは、我々存在を相互関係の中に置き直す。Coが意味するところは、他者・他存在により持ち込まれる影響や介入、破壊、緊張や不確実性を受け入れるための「Openness=余白性」といえる。

これはプロセスに介在するアクターそれぞれが、自分を自分で満たすことなく、自分を開いていくことで<空>を創る。その余白により、不確実な他者およびその影響を受け入れていくことが可能になる。他者を含む環境へと、自分を委ねる。

他者・他物・他存在との関係性の中での精神的および身体的邂逅によってのみ感じられる、こぼれ落ちる名もなきトーンと表現に調子を合わせていく。そうすることで、私達はこの異質な集いの中で創造し、変革し共に生成(becoming together)されていく

そして、他者との邂逅・溶け合いから<わたし>が<わたしたち>という共同身体に変わりゆく。<わたし>はその連続的な変化の過程にさらされ、そのなかで、身体や精神に異なるものが流れ込んでいく。それを未分化状態で経験した上で、一旦ふたたび離別モードに移行して、自分の中で何が起こったのかを内観する。何がどう変化していったのか見つめ直す。その往還の中で生成変化し続けるのだろう。

・・・

ところでダンス・ダンス・ダンスールというバレエの漫画が好きなのだがが、夏姫というヒロイン的?少女がアメリカでの大会で、「月明かりで踊る精霊のイメージ」でコンテを踊る。その精霊は恋人のいる青年を好きなのだけど、青年から精霊は見えない。そのイメージを現実の彼への心情に重ね合わせて踊る中で、「彼の軽やかさは、わたしの知らないわたしの部分をスルッとこじあけ、未知に連れて行く」と、彼と共に踊ったときのその感覚や彼への想いを回想する。(もう、このシーン、愛らしすぎる...)

お互いをお互いに委ねながら、溶け合っていく感覚、そのときに入り込んでくる彼は、自分の新しい部分に届いていく。そうして渾然一体の存在へ昇華しながらも彼も彼女も未知の主体を獲得していく。これはまさに生成的な変化を描いてるではないか!自分ひとりでは行けない境地というのは、その過程のなかで立ち現れるのでは、と感じ。とにもかくにも、ダンス・ダンス・ダンスール、読んでください。ちなみに一番好きなシーンは15巻の中村先生のところです。

Twitter:より断片的に思索をお届けしています。 👉https://twitter.com/Mrt0522 デザイン関連の執筆・仕事依頼があれば上記より承ります。