自給自足カレッジ第7講③〜午前の座学〜GreenRevolution(1960’s〜1970’s)による農家の衰退と貧困化及び環境汚染、に対するアンチテーゼとしてのバングラデシュのNayakrishi Andoron=新しい農業運動〜自給自足カレッジ117

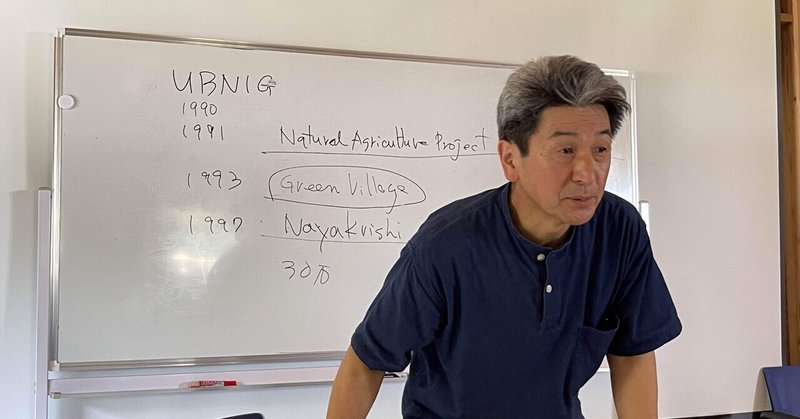

写真にある自給自足カレッジ講師の村上眞平さんは、1982年から2002年まで、インド、バングラデシュ、タイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、マレーシア、ミャンマー、ネパール、エチオピア、南アフリカ、ジンバブエ、などで、民間海外協力団体(NGO)を通して自然農業の普及と持続可能な農村開発の活動に関わられています。

この間の、1985年から1991年までは、バングラデシュで自然農法の普及と農村の活性化をされていて、1990年からUBINIGという現地の民間リサーチ機関と共同で、Nayakrishi Andoron(新しい農業運動 )を進められた経験があり、その活動が身を結んで10年間で30万もの農家(80もの村)が、眞平さんが教えた無肥料、無農薬、自家採種による自然農法を実践するようになったといいます。

バングラデシュは、インドの東側にあるベンガル湾に面し、豊かな緑と多くの川や水路が特徴の南アジアの国です。パドマ川(ガンジス川)、メグナ川、ジャムナ川が肥沃な平野を形成していて、かつてはその豊富な水資源から米やジュートの生産に適しており、「黄金のベンガル」と呼ばれていました。

しかし、1960年代から1970年代にかけて西側諸国から持ち込まれたGreen Revolutionによって農村が貨幣経済の波に飲み込まれて疲弊し、最貧国の一つになってしまっていました。

Green Revolutionとは名ばかりで、最初は収量も増えるのと政府の補助金政策等もあって、農家はこの期間にほとんど全て、農薬と化学肥料を使うようになり、種も自家採種するのでなく、F1種等を買うようになりましたが、何年かすると収量が落ちてくるので、より沢山の農薬と化学肥料を買うハメになり、やがて現金が手元に残らなくなりました。年が経つと共に単位面積辺りの収量が2/3 になり農薬と肥料が数倍の量になり、農家は疲弊してしまいました。

そして農薬の影響で、農村の自然環境も悪化しました。

Green Revolutionでは、光合成によって植物が産み出すエネルギー1に対して、農薬や化学肥料を作ったり使うためだけのエネルギー使用量が10にもなってしまっています。

逆に自然農法では、同じく光合成によって出来るエネルギー1に対して、使用するエネルギーは0です。

どちらが効率性が良いのでしょうか❓

産出量は同じく1に対して、使うエネルギーは、10対0。

そう考えると今の農業の姿が見えてきます。

バングラデシュは、元々豊かな土地で、雨期には家の周りで魚が有り余るほどとれたそうですが、農薬や化学肥料の影響で、それも取れなくなったと言います。

日本の農業も、バングラデシュ同様に、農薬、化学肥料、種の購入、機械化等によって、ほとんどの農家は借金過多とマージンの低下により農業では生活出来なくなり、一時的には兼業農家となって続けていても後継者がない中、今では耕作放棄地が至る所で見られるようになってしまっています。

このようなGreen Revolutionによる農家の衰退と貧困化及び環境汚染といった状況を変えようというのが、眞平さんとUBINIGがバングラデシュで推進したことで、Nayakrishi Andoron(新しい農業運動 )として、農家が自立して生きていけるように導いたといいます。

UBINIGは、眞平さんと相談し、まず無肥料無農薬を基本に、以下の3つの施策を施したとの事です。

1.自家採種

2.堆肥を作るーウォーターヒヤシンス+牛の糞

3.混作ーサトウキビ サトイモ

この施策を基本にして自然栽培でサトウキビを育てたところ、自然栽培のサトウキビは大きさが2/3 と小さかったものの、砂糖の量は同じだけ取れてかつ高品質なものが出来たと言います。

サトウキビが小さくなったお陰で砂糖をサトウキビから取り出すコストが大きく削減され、品質も良くなったので、自然栽培に切り替えた農家がまず豊かになりました。

これが広がり、1993年に一つの村(120人)がGreen Villageになったと言います。

まず無肥料、無農薬、自家採種をすることで支出を減らし、土を浄化します。

雨期、乾期に応じた作物を作るようにし、また、混植、輪作等をしながら、生物多様性を確保して、病虫害の影響を削減しながら、自分が食べるものは自給し、サトウキビのような商品作物も効率的に作るような形に変えました。

そうすると徐々に魚も戻ってきて、元の豊かな暮らしになる農家が徐々に増え、村ごとNayakrishi Andoron(新しい農業運動 )に参加する例も出てきたといいます。

眞平さんが自然農法を導入した同じ村に5年後に訪問したら、以前は「私は貧しいので援助が必要」と言ってた村人が、「貴方は地球環境に良い事をやっているか❓」と言うまでに農民が変化していたそうです。

日本では、自然農法はほとんど普及していません。有機農業自体も1%以下と言われており、農地の荒廃がいたるところで進んでいます。

「貴方は地球環境に良い事をやっているか❓」と言える農家が、日本にどのぐらいあるのでしょうか❓

これは個々の農家の問題ではなくて、有機栽培や自然栽培の作物が高いと言って買わない消費者の問題でもあり、社会全体の問題だろうと思います。

自給自足カレッジでは、バングラデシュのNayakrishi Andoron(新しい農業運動 )で実戦されているような健康にも環境にも良い農作物の作り方を学んでいます。

次世代へ人間が住める地球環境を残す為に何ができるのか。

是非一度、自給自足カレッジの無料体験会にお越しください。

7月以降でも、第一第三週の週末(土曜日曜)に開催されています。

次回以降では、

7月・・・ 15日(土)・16日(日)

8月・・・ 5日(土)・6日(日)・19日(土)・20日(日)

9月・・・ 2日(土)・3日(日)・16日(土)・17日(日)

今まで経験した事のない新たな経験や発見があるものと思います。

下記は、自給自足カレッジの紹介ビデオです。

見ていると気持ちが何となく穏やかになるので見てみてください。

YouTube動画(3分)

https://www.youtube.com/watch?v=N66HzZV7Td0

体験会等について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

https://self-sufficient-life.jp

自給自足カレッジ

小柴正浩

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?