週間レビュー(2023-2-12)_確固たる型があるからこそ、型との距離の取り方がわかる。

授業が落ち着いたので春休みっぽい一週間だった。課題に追われずに生活できるのはヒリヒリ感は欠けてしまうけれど、自由に動けるのはとても嬉しい。

※1月は体調不良とテストや制作課題などが重なってしまい自分で更新することができなかった。ので来週あたりに1月分はまとめて更新します。

なんとか研究室配属

今週は研究室面談の週。なのでこれまでの活動や作ってきたもの、これから何をしたいのか、何を考えているのかを総括したりした。成績はどうしても良くないので、やはり自分は何を考えて建築を作っていきたいのか?何を成していきたいのか?それを教授に率直に伝えて合わなければ、しょうがないという気持ちでプレゼンテーションやポートフォリオを整理した。研究室も企業文化的なものがあるし、これからの方向性があるからこそ、そこは壊されないように慎重になるのは当然のことだし、それに対して自分が無闇に合わせる必要もないだろうと思っている。

結果的に中谷礼仁教授のところになんとか受け入れてもらったのだけど、何度もオープンラボで博士の方や教授に対して話していると客観的な自分像が見えたりして学びがたくさんあった。

よく言われたのは「ここまであなたの風呂敷を建築以外の領域に広げ過ぎてしまって、今一度建築という孤独な場所に戻って来れるのか?」という問いだった。うーんなるほど…やはりそう見えるのか…と思ったのだが、自分は意図的に建築を飛躍していく先に新しい建築家像を見ている。

乗り込み、溶かし、そして変出させる

とは言いつつも,今の建築家に社会が求めているのは、個別具体な建築空間を設計することと商業建築を作ること、そして少しばかりの公共建築のみだ。残念ながら、その様な仕事はギリギリ40代前後の建築家が受けることができるが、20代の我々には下働き以外にできることがない。(残念ながら)

しかし社会は仕切りにトランジションをしようと胎動している。トランジションの先ではおそらく、建築家が建築するものの姿すらも異なっている。

そのようなタイミングにおいて、権威的な建築学は緩やかに変化して金ばんらない。建築は社会に対して強い力を持っているという建築学問範疇の論理は崩れ去ろうとしてる。その枠組みから死に物狂いで脱しないといけない。

改めて問いを投げられることによって、なるほど真っ当な王道の建築デザインの道ではない場所に来てしまっているんだと自覚したと同時に、やはり建築の内と外(邪道とそうでないもの)の区分というものは兎角大学においては大きいことを認識したし、逆に枠や道のような掟が強い場所に片足を入れていたおかげでその差分を自覚することができて良かったように思う。

健全なストレスをどうもありがとう!

新入生に「型」を与えるのが残念というリプライを見たのですが、「型」は大事じゃないですかね。僕自身は自分が早稲田の型に育まれた人材とは思いませんが、早稲田が型を守ろうとしていることには敬意を持ってます。型があるから距離の取り方もわかるわけで

— Yasutaka Yoshimura (@ystkysmr) April 17, 2021

確か建築家の解体にもこんな一説があったなと思い出す。

私は建築家が饒舌であるのは、建築界を守ろうとするためであると考えている。建築家は基本的に建築界がなければ生きていけない。ー建築家界が崩壊すれば建築家が培ってきたハビトスや資本の一部は資本でなくなってしまう可能性が高いのである。しかし建築家界には、資格や制度といった「城壁」がない。常にインテリアデザイナーやアーティストなど、他の界からの州民が建築家界の領土を侵そうと虎視眈々と狙っているのである。ーつまり建築家1人ひとりが、障壁の役割を果たさねばならないのである。

ここまで批評的には思わないが…自分のプレゼンテーションを教授から見たら自分の活動や建築家像を否定される怖さというものもあったのかもしれないと思ったりする。(「言ってることはとても共感する〜しかし」という話の流れであったため)

そして、改めて建築を通じて何をしていきたいのだろうか?という問いにして、コアにあるものは最もコアにあるものは

“デザインが何らかの「課題解決の方法論」や「社会への姿勢」なのだとしたら、22世紀に対して、デザインが解決するべきものは何だろうか?どのように社会を捉え、デザインという力を行使するべきなのだろうか?”

この問いに対して答えることである。社会や未来を自分の身体で見たり想像しながら、建築というソリューションが自分の単なるエゴイスティックなアーティスト精神や富裕層、デベロッパーの権威の可視化のために使うのではなく、平等に空間を生み出すこと、命や社会を繋ぐことに対して使うべき力なのではないか?ということだ。これは自分のバックグラウンド的な側面も踏まえても、建築に対して力を感じているのはこの点に集約されると改めて思った。そんな建築家像を行動とともに提示していきたい。24歳~28歳などはその最初のチャレンジだろうなと思う。中谷研究室では、その為にも、建築史や独特なアプローチからそれらを1年間で完全に学び取りたい。

SIWアイデアコンペティション

以前から温めていたアイデアをSIWのアイデアコンペに出してみた。

やはり明確なDDLがあると、ハイになって創作できるのでとても楽しい。この時間以内に何かしら作り出さないといけないという危機感と、負けたくないからどうにかして丁寧に形を作らねば!!というあのアドレナリンの出方はもはや中毒だと思う。研究とかあるのかな。

ハイになるとアイデアもよくでてくるし、集中力も段違いに高まる。

そして追い詰められてる時に日々の技術的なトレーニングや思考の幅やインプットの力が試される。サッカーの試合のようである。

この瞬間や感覚が好きだからこそ、物を作ることはやめられないんだと思う笑

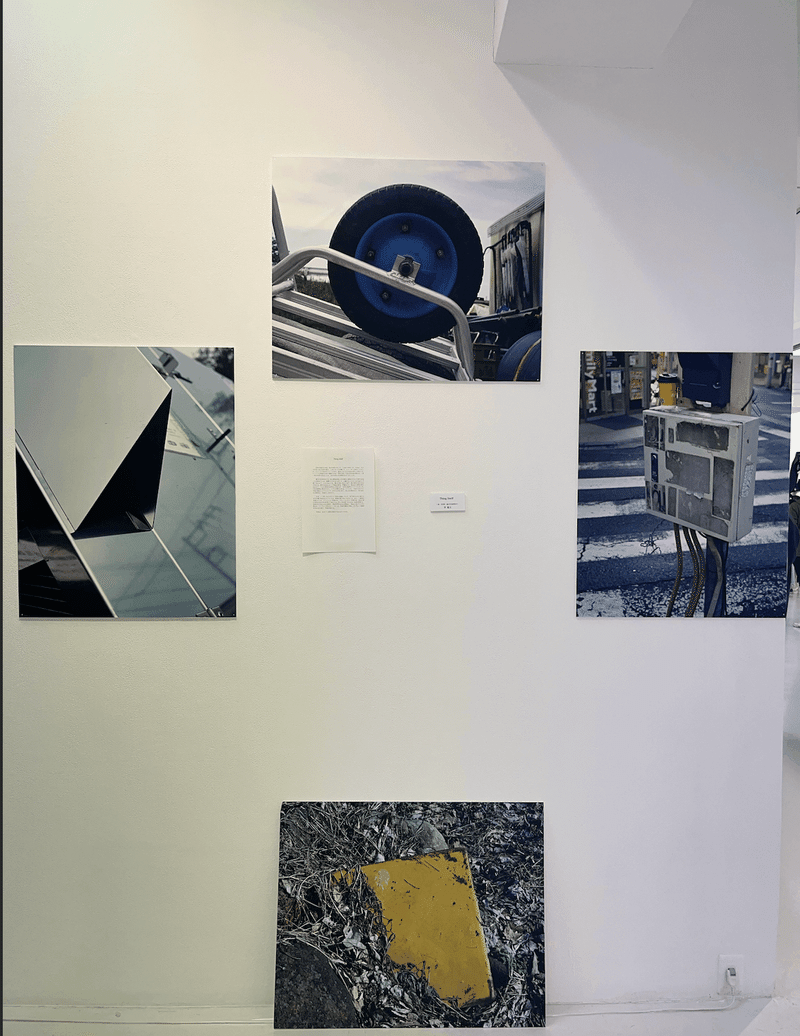

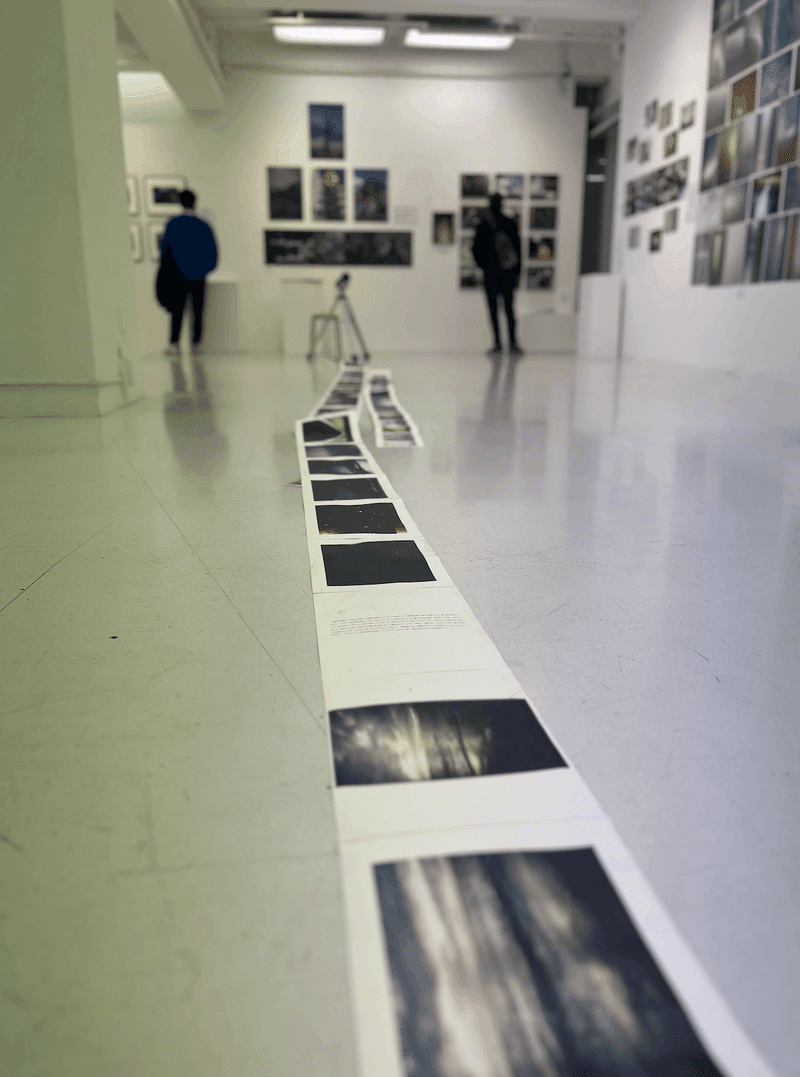

写真展@末広町 3331 Art Chiyodaにて

初めて3331 Art Chiyodaに行った。友人に連れられてきたのだけど、校舎のリノベーションが想像以上に良かった。内藤さんも新建築の月評で「リノベーションは、所詮,大きな物語に組み敷かれた小さな物語をツイットするしかないのだが,それに意識的になることができれば、大きな物語の中にある欺瞞を暴き出すこともできる.このプロジェクトの面白さは,そこにあるのかもしれない。」と言っているように、個人の物語や記憶を呼び起こし、その空間が当時とは異なるスケール感で自分のものとして戻り空間と対話する感覚…小学校という多くの人が一度は触れた空間であるがゆえに生まれる使い方や会話の形だった。

友人は建築をやっている人ではなかったが、この小学校の大鏡独特だよね、水飲み場のこのディティール良いよね、教室の上に空いてる窓ってなんであるんだろうね??などの会話は、そうそう普通の空間では生まれない。意識的にならなければ発見できないだろう。

能動的にさせる、その理由はなんなのか?一部を切り出し、一部を残す、そこにある物語に意識的にさせる。そこにリノベーションの価値性があるのだとおもった。

もう少しでまた改築されるらしいのでまだの方はお早めに。たくさんの展示会やギャラリーをやっていたので楽しめます。

意識的に残されてるものの意図がわかる。

良い形と汚れ具合である。

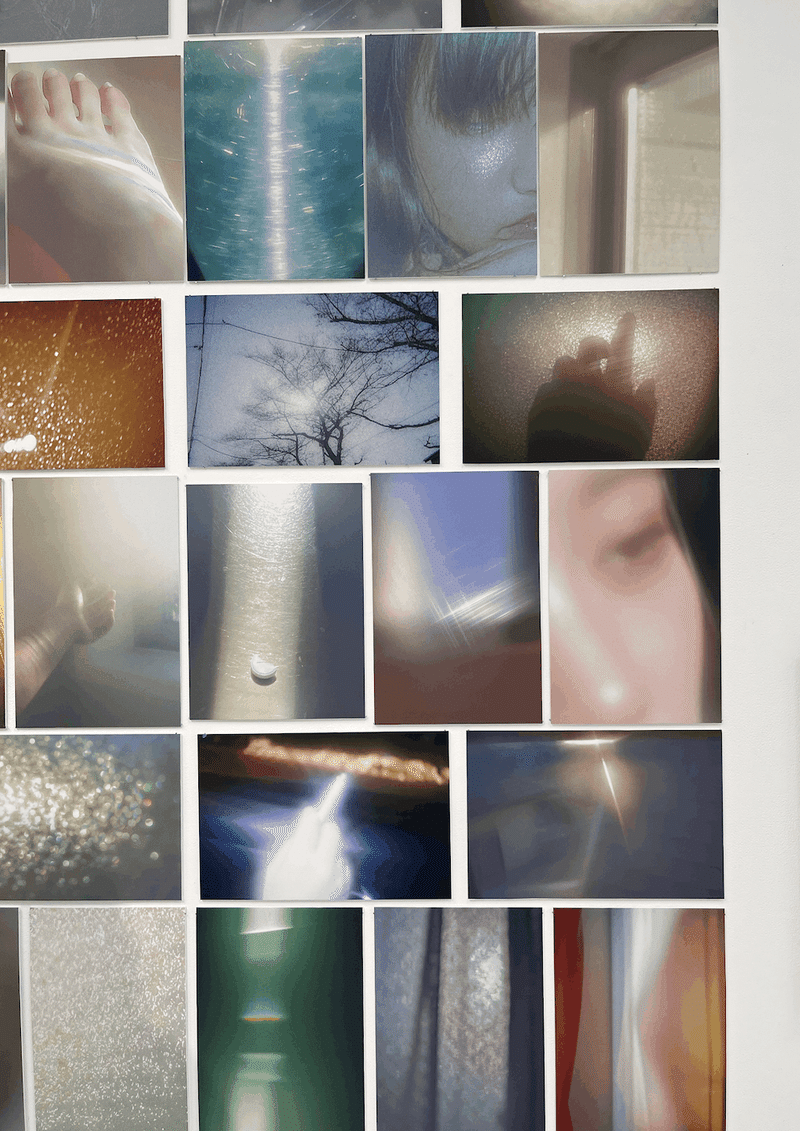

専門大学による写真展(たぶん卒展かな?)も良かった。写真は自分も勉強中であるが今うけてるロフトワークとコニカミノルタさんのワークショップがやはりすごく本質をついていること再確認したりした笑すごいな〜

3月末までに一作品作るのでいい物を作りたい!!!!

光とそれが映るものの幅の広さを考えさせられる、構図もいいよね!

AIと建築史

ただのアイデアだけれど、建築史の勉強はAIと一緒にやると早く面白いのではないか?という仮説がある。なんらかのデザインテーマの中間地や集合地を狙ってくるので、彼らに様式的な言語はない。しかし時代の要素を具体化しているので意外と様式があっている。(もちろん間違いもあるのだけど)どこか他の惑星に住む人類の建築史をめぐっているような気持ちになるが、それも面白い。なぜこの形になったのだろうかと推察できるのも楽しい。

そういうパラレル建築史的なインスタアカウント作ってみようかななどと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?