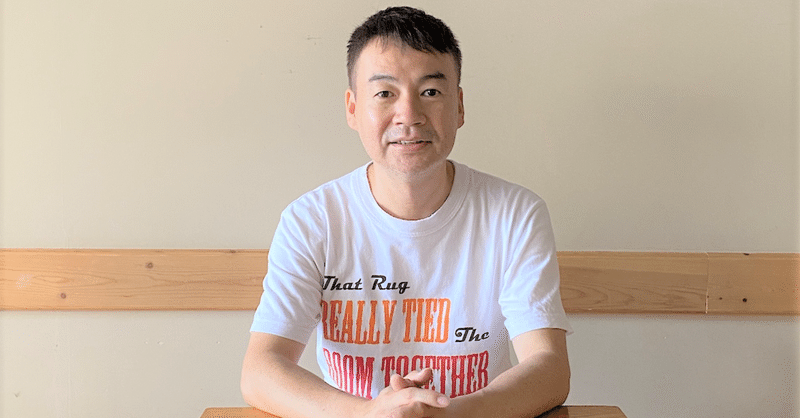

フォロワー9,000人のCaféディモンシュ店長はなぜファンの心をつかめるのか。

鎌倉・湘南でカフェといえば「カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ(café vivement dimanche)」を思いうかべる人も多いのではないでしょうか。新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けている飲食業界。ディモンシュも例外ではありません。今も知恵をふりしぼり、店舗経営や物販などを継続しています。

ここ最近、再びディモンシュを訪れている私から見て、同店に根強いファンの支えがあるのを改めて感じます。コロナ禍にあっても、熱烈なお客さんが支えになっている。なぜ、これほどまでにお客さんはディモンシュに惹きつけられるのか?

今回は、コロナ禍におけるアーティスト支援を目的としたイベントで私が話し手を担うことになった事由もあり、勝手に「珈琲アーティスト・堀内隆志さん」と店長を見立てて(ご本人は戸惑うと思いますが)、「ファンをつくる工夫」や「インフルエンサーになる秘訣」を伺いました。

※堀内隆志さんのTwitter(@takashihoriuchi)のフォロワーは

2020年8月19日現在で8,979人です。

ディモンシュがオープンしたのは、1994年4月26日のこと。以来、日本では四季折々の旬な食材を、また世界からは旬な珈琲豆やまだ見ぬ"新しい豆の表現法"を取り寄せて、こだわりの食を生み出してきました。お客さんに提供する「もの」や「こと」へのこだわりは、もちろんファンの心をつかむでしょう。ですが、ディモンシュや堀内店長の人気は、他の追随を許さないレベルです。なぜ、これほどまでに人気になったのか? 質問を投げかけます。

旅が好き。フランスが好き。そしてカフェ好きに

――堀内店長の仕事は多彩です。直近では木版画展をされていますが、"堀内監修"のCDも出し、プロデュースも手がけられています。ラジオ番組にも多数出演されていて、Fm yokohama 84.7 (FMヨコハマ)のコーナーも人気です。Amazonで検索したら何と書籍まで出版されていた(笑)。ヒゲをはやした温厚なマスターを目指されているのかと思っていたら、色々見ているうちに「堀内さんは何を目指されているのか?」とわからなくなりました。

そんな、大げさな何かを目指すっていうことはないんです。本当に、縁あって色々なことをさせていただいている。ありがたいなと思っています。

――元々カフェを経営したいと思われていたのでしょうか。

いえ、カフェは考えていませんでした。会社勤めもしていましたし。これは僕の一番の趣味と言っていいと思うんですけど、僕は「旅」が好きなんですね。で、よくフランスに行っていました。フランスにはご存じのとおり、オシャレなカフェがたくさんあります。フランスに足を運ぶたびに、カフェに魅了されていきました。

会社勤めからカフェ経営へ。きっかけは?

――カフェをやってみようと決断したきっかけは何ですか?

当時よく足を運んでいたギャラリーがあったんです。美術作家・永井宏さんが運営している、葉山のSUNLIGHT GALLERYです。そこに色々な人が出入りしていたのですが、やはりアーティストが多いんですね。当時、僕は会社員でしたが、彼らと触れ合ったり作品を見る中で、「こういう生き方があるんだな」と触発を受けました。そんな僕を見てか、永井さんがこう言うんです。「表現って、誰にでもできるんですよ。誰もが表現者になれるんです」って。僕はそれを聞いて「自分の好きなことに挑戦してみよう」と気持ちがスッと決まって、会社を辞め、カフェをオープンしました。

――フランスを通じてのカフェ愛も相当なものだったのですね。お店を出すにあたってコンセプトは決められましたか?

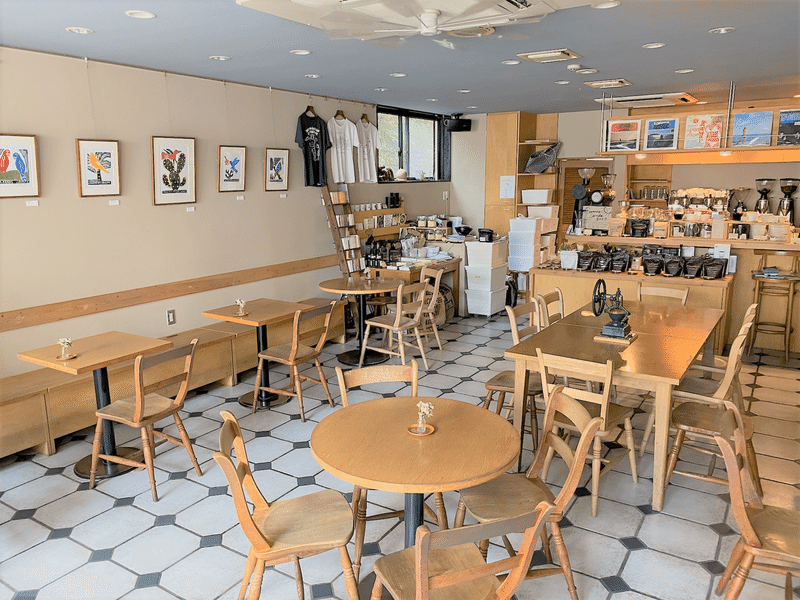

居心地のいい空間、だれにとっても居場所になるような、そういう空間をつくろうと思っていました。私は旅好きなので、イメージ的には「旅人がふらっと立ち寄れるような、気がついたらカフェに足が向いてしまうような」そういう場所ですね。それがつくりたかった。

――まず「場」だったのですね。

そうなんです。僕にとって軸になっているのは「カフェ」なんです。コーヒーもカフェミュージックも、カフェから派生して好きになりました。自家焙煎も当初からしていたわけではないんです。「斎藤珈琲」の斎藤さんに依頼していた。でも、斎藤さんが病に伏して、そこから自分で焙煎するようになりました。一度始めたら、とことんこだわる性格なので、とにかくあれこれ追求しました。珈琲豆を求めて、ブラジルにも何度も足を運びました。そこでブラジル音楽に出合い、ボサノバなどにものめりこんでいった。もう、それが楽しくて楽しくて。ブラジル音楽好きの集いにも顔を出すようになりました。

――もう、スイッチ入っちゃってますね(笑)。

"ボサノバ流すの自然"ってカフェに上りつめるぞ、と

でも、そこでちょっとショックなことが起こるんです。ちょうど日本でもボサノバが流行り出した頃です。「ボサノバがカフェミュージックだと捉えられるのって、正直イヤだよね」ってブラジル音楽好きの一人が言うんですよ、僕、カフェやってるのに(笑)。これは看過できなかったです。「カフェはそういうところではない」と見られるも違和感でしたし、ブラジル音楽好きを自負する自分としても嫌だった。なので、思ったんです。「それなら、ブラジル音楽を流し続けながら、『正直イヤ』と言われないカフェに上りつめよう」と。ブラジル愛好家のカフェとして、そう思われないくらいの位置にまで上がっていけば、また景色が変わるはずだと。

――対抗意識が芽生えたんですね。

僕、そういうことを言われると燃えるんですよ。「やったろうじゃないか」って。それ以降、ブラジルには何度も行きました。「ボサノバ? でもあそこのカフェが流してるならいいか」と言われる店にと没頭していきました。

――好きなことにとことんハマれるって、幸せですよね。

そうですね。すごく充実していました。

東日本大震災を転機にカフェや自身の来し方を見直す

ですが、転機がやってきます。2011年の東日本大震災です。人生、ほんとうに、いつ何が起こるかわからないということを痛感しました。その時、慕っていた先輩も逝去されたんです。自分の好きなことを追求しつづけるのもいいけれど、「本当にそれだけでいいのか?」という疑問が僕に芽生えました。コーヒーが好き。豆が好き。ブラジル音楽が好き。空間が好き。これらって全部、自分が主体なんです。今までもそれでお客さんが喜んでくれていたから、そのままでも良かったのかもしれません。ですが、震災や先輩の死をきっかけに、お客さん主体の在り方というものを意識するようになりました。

「自分の好きなこと」に「お客さんにとって良いこと」もプラスしたい。それには、それまでのカフェ経験の延長にないものが必要だと思い、当時3号店まであったお店を一店に集約しました。そして、コーヒーの生豆を選ぶところから、焙煎をし、コーヒーを淹れるところまでを自分の手でやっていこうと決めたんです。その方が自分の仕事として責任が持てるし、飲んでいただいたお客さんにも味わいや想いが伝わるかな、と思って。

――まさに今度、私がセミナーで話す「セルフプロデュース」の、そのとば口ですね。

そうとも言えるかもしれません。Twitterに力を入れ始めたのもその前後で、カフェにまつわるさまざまなことをツイートしました。僕のTwitterには、カフェ好きな人、コーヒー好きな人、ブラジル音楽好きな人、ラジオ情報が知りたい人、自家焙煎に興味がある人、色々な人がやってきます。そういった人たちに、あくまで「カフェ」という軸はブラさず、そこからの派生として色々なものごとを受け取ってもらえるよう発信しています。みな「カフェ」でつながっていて、で、当初コーヒー情報が得たくて僕のTwitterを見ていた人が、ボサノバに目覚めたりするんです。もしくは自家焙煎に挑戦しだしたり。そうやって、カフェの一断面から別の一断面に興味を広げる人がでてきた。そういうのって、いいなって思うんです。

――カフェという軸足があるので、コーヒーも音楽も焙煎も、全部つながりますからね。それこそカフェで広がる人生の豊かさ、みたいなストーリーをお客さんがディモンシュで描けることになりますね。

まさに、それが僕の願いでもあるんです。カフェで人をつなぐ。一見違うようなジャンルのものをつなぐ。そういうのって、ある程度自由な個人経営だからできることだとも思っています。

どうしてラジオに出演できるようになったのか

――ところで、なぜラジオに出演できるようになったのでしょうか。

ブラジル音楽好きの趣味が高じて、2000年代頭に、鎌倉FMで番組を持たせてもらう機会に恵まれたんです。その後に湘南ビーチFMと福岡のLOVE FMでもトークと選曲をさせてもらうようになって。そのLOVE FMでお世話になった社員の方がFMヨコハマに勤務されていたご縁で、3年半前からは日曜朝の「SHONAN by the Sea」でコーヒーと音楽のコーナーを担当させてもらっています。FMヨコハマにレギュラー出演するようになってフォロワーが増えてきましたね。

――約9,000人のフォロワーは、ラジオきっかけなのですか。

それまでは確か5,000人くらいのフォロワーだったと思います。

――その前でも十分多い(笑)。

なぜフォロワーを増やすことができたのか

――どうしてそんなに人気になれるんですか。

たぶん、趣味のせいだと思うんです。僕、プロレスが大好きで。今も暴走しちゃってつぶやきそうになりますけど、プロレスのコアファンがフォローしてくれていたというのはあります。もちろん、当時からメインのつぶやきはカフェに関することだったんですけど、僕のプロレスファンぶりが、マニアから見ても「のめりこみ過ぎだろ。ウケる」と言われるくらいだったので、自然と見てくれる人が増えました。そんな方々がカフェにも来てくれるようになって。

今夜は聖地後楽園ホールで全日本プロレス。王道トーナメント開幕戦。 pic.twitter.com/S65zVThbKJ

— 堀内隆志 (@takashihoriuchi) September 10, 2015

――プロレスまでカフェにつながっちゃうんですね(笑)。

まあ、それはちょっと色合いが凄いですけど(笑)。ただ、東日本大震災以降、「他には代えがたいカフェ」をつくろうとは決めていたんです。

他に代えがたいディモンシュの魅力とは

――ズバリ、ディモンシュの魅力は何でしょうか。

まず、食材・料理へのこだわりです。ディモンシュでは、オリジナルで砂糖をつくっています。それから、グッズにもオリジナルカラーを取り入れています。うちみたいな事業規模でそういったことをやっているお店って、ないと思います。手間はかけています。アイスコーヒーなんかも、氷をわざわざビン詰めにしたりするんです。効率を考えたら、そんなの余計な工数でしかないですよね。洗い物も増えますし。でも、そうすることで生まれる微妙な味の違いにやはりこだわりたい。しかも、手作業でビン詰めをしていると、心がこもるというか、コーヒー等に愛情がわくんです。その気持ちって、きっとお客さんにも伝わると僕は思っています。

それから、大事にしているのがホスピタリティです。人当たりのいい店員がいてくれたら、お客さんも嬉しいじゃないですか。

――ディモンシュの店員さんって人柄のいい人ばかりですよね。あと、皆さんお店(ディモンシュ)のことを心底愛していらっしゃる。

ありがとうございます。そして、最後にあげたいのが、「人を楽しませたい」にこだわることです。プロレスののめりこみ方を面白がってくれた昔からのお客さんも同じだと思うんですけど、「この人、楽しい!」って思ってもらえたら、僕もハッピーだし、それで楽しんでくれるその人もハッピーじゃないですか。やっぱり、楽しいところに人は集まるので、楽しいカフェっていうのはコンセプトとして外せないですね。

――最近でたレモンシュというパフェも、名前が面白いですよね。

妻がスイーツの監修をしていて、ユニークでポップな名前をつけてくれるんですよ。ディモンシュでレモンシュ。注文するのも、ちょっと楽しい感じになりそうですよね。そういうところを大事にしたいんです。

――いま、お店を26年やってきて、思っていることを一言いただけますか。

ものごとは積み重ねなんだなと思います。プロレス時代からのつき合いの人なんて、長年一緒に年をとってきていますから、もうプロレスとかそういう関係じゃないんですよね。ただ、そういった友人知人が集まる場所として、今も昔もディモンシュがあり続けている。そういう空間をこれからも大切にし、守り、つくっていきたいというのが僕の思いです。

――きょうは貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。またお店に伺います。空間と食を楽しみに。

ディモンシュを紹介した、コロナ禍でのアーティスト支援イベント

動画づくりと拡散の方法

セルフプロデュースの作法について

https://youtu.be/3zwZ9i2L8-E

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?