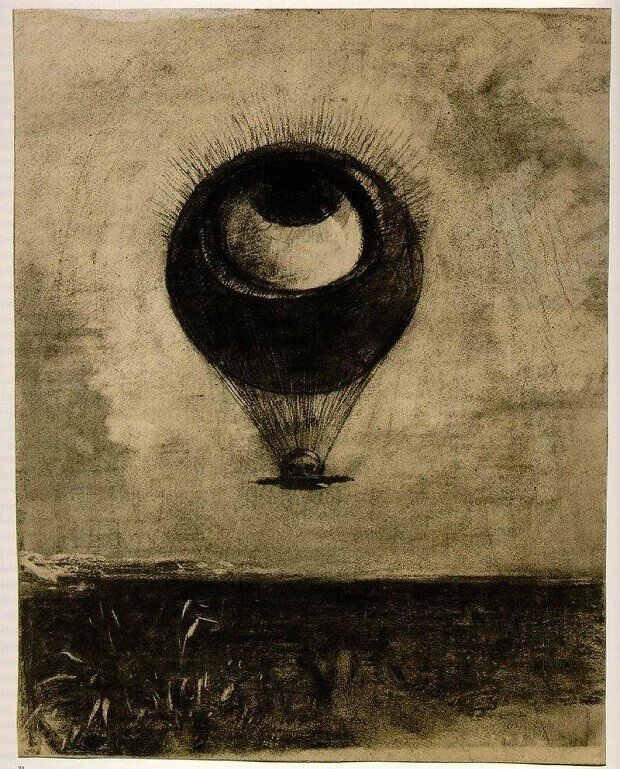

アートの深読み6・ルドンの「眼=気球」

サンボリスム(象徴主義)自体は、文学とも歩みを共にして、フランス語での名称が一般化されており、フランスが中心での展開だった。重厚な壁に塗り込められた退廃の美は日当たりの悪い都市の裏通りに巣くう甘美な幻想に結晶する。オディロン・ルドン(1840-1916)の「眼=気球」(1878)[上図]では目玉が気球に乗って浮遊する。目のシンボリズムは頻繁に登場する。目玉は絵画のことであり、眼の人クロード・モネ(1840-1926)のことでもあった。目は写真家ナダール(1820-1910)が手にしたレンズを意味していたかもしれない。

この写真家が気球に乗り込んでパリの街並みを撮影する写実を、ルドンの空想に先立ってドーミエが「気球に乗ったナダール」 (1862頃)[下図]で版画化している。のちに記念碑的な第一回印象派展が開かれたのは、このナダールの写真館でのことだった。目玉は真上に向けて大きく見開かれている。これでは写真家がパリの街並みを見下ろしたようには下界は見えない。目は開いているのに見えないという点がここでは重要だ。ロマン派の想像力は、ルドンで空想となる。空想は妄想へと進化するものなのなら、象徴主義からやがてシュルレアリスムが登場するのは歴史的必然だっただろう。

浮遊する眼球

ボルドーからパリにやってきたルドンはひとり特殊な立ち位置だが、その世界は世紀末の象徴主義そのものであり、根強い支持を得ている。華々しいベルエポックに彩られた都市の発展に比べて、ルドンの黒一色は魑魅魍魎の闇の世界を映し出している。幻想絵画として世紀末に出てきて、この系譜はジョヴァンニ・セガンティーニ(1858-99)のアルプスの真昼の幻想とも同調し、その後パウル・クレー(1879-1940)の銅版画の幻想などへとつながっていく。ルドンも後年カラフルな花の絵[下図]を描くが、その花を見ていても薄気味悪く、闇の世界の裏返しのような、毒々しい虚飾の世界観を形成する。

この変貌を理解するためには映画が白黒からカラーに変わる時代に、黒澤明(1910-98)が監督をした作品を並べなおすとよいだろう。カラー作品のけばけばしいまでの色彩感覚に驚くと同時に、それ以前の白黒映画に隠れていた色の実在に気づくことになる。スクリーンに映し出された白黒映画の黒は、絵の具で塗られた黒ではなく、色彩を満載した闇だったということがわかる。もちろんだれでもというわけではない。名匠でなければ闇にはならないだろう。

ルドンはモネと同い年であるという点に注目すると、両者は対極的にみえるが、同質でもあるということだ。ルドンは黒を嫌ったモネとは対極にある。モネは目を開いているのに見えない世界を描こうとしている。ルドンはこれと反対に、目を閉じているのに見える世界を描いて見せた。ともに問題にしているのは共通して「目」である。目の人であったモネは晩年に眼病になってまでも自分の目に頼ったが、ルドンは早くから目玉を取り出して空中に浮かせたり、テーブルの上に置いて眺めた。

木炭画の意味

漆黒の闇の中に目玉が置かれたルドンの「木炭画」を前にして思うのは、そこに見えているのは現象ではなくて存在だということだ。光がなければ見ることはできないはずで、真っ黒の世界に描き出された目玉がみえるのは、それが手にふれる実在であるからだ。いいかえれば光によって写し出された現象ではなくて光そのもの、つまりそれ自体が発光体だということになる。色鉛筆の黒は色だか、ただの鉛筆の芯は色ではない。多くは黒だが、黒だと意識してはいない。

木炭画は黒色ではない。炭は全ての色を吸収したのちに生み出されたものだ。木炭のもつ柔らかな包み込むような漆黒は、闇に反射する絵の具の黒ではない。闇に溶け込み、それ自身が闇と化して輝きを放つのである。象徴的にいっているのではなく、やがて輝きだすのは掘り出された石炭を思い浮かべると、それは実像のことだ。研ぎ澄まされた眼力が見出した「黒いダイヤモンド」という命名はそのことを証明している。地中だけではない。深海に潜むほとんどの生物は、自らの身体を発光させるという。

物質は焼けると黒くなり炭となる。炭をさらに焼き続けると灰になり白くなる。この観察に科学的説明は可能だろうが、科学を超えて人間の魂に訴えてくる現象だったように思う。炭はもう一度燃えるが、灰になるとそれ以上は燃えない。樹木は死んで焼かれ、木炭となってもう一度生きる。復活の思想といってもよいが、炭が灰になる時間は決まっていて、キリスト教の場合は三日間だったということか。ロウソクや線香の長さを決める論拠もあるはずだ。

黒は生命の再生だとすると、最後に白となって終わる現象は暗示的で、白紙上に黒く線描でデッサンをする行為は、死から生を取り戻す無意識の生命の叫びのように機能する。百歳まであと一年を白寿と呼んで祝うのも、仙人のような白髪になぞらえての聖遺骨にむけての信仰のことだったように思う。白くなって終わるのは、息を吹きかけると風となって空中にただよって消えてしまう風化の思想を反響している。

発光体

目は光を感知する器官でしかないのに、ルドンでは不気味にも輝きを放っている。ときに目玉は土から生え出て花のように咲く。その後一転して描き出したけばけばしい花の絵と対比をなす。そこでは闇を脱してもなお存在を主張する生々しい燐光が紫色に輝いている。死者が生を取り戻し墓場でさまよう彷徨の姿に等しい。それを一般には「ひとだま」と呼ぶが、その後水木しげる(1922-2015)の筆を借りて、繰り返し墓場に登場するものだ。そこでは戦争で腕をなくし人間社会の見なくていい地獄を見てしまった目玉がさまよっている。

「眼=気球」がかかえる問題はさらに続く。目玉だけを取り出して世界旅行ができればどんなに便利だろうと思ったことがある。身体をともなう煩わしい旅行体験が、映像時代に変貌をとげる。目の世界旅行は、20世紀の幕開けを告げるものでもある。気球に乗った目は、まさに目の世界旅行だった。

ルーヴル美術館にある発光体をルドンは目にしていたかもしれない。ルネサンス以降の宗教画ではしばしば幼児キリストは発光体として描かれる。レオナルドの描いた「岩窟の聖母」では洞窟内は暗闇のはずなのにキリストもマリアもヨハネも天使も目にみえる。キリストの顔がひときわ明るいが、四体の聖者は同等に光を放っている。

バロックの時代になると闇の中で幼児キリスト[上図]だけが光を放ち、まわりの者はこの神の光を照り返すようになる。モネの光は自然の光だったが、ルドンの場合は神秘の光だった。もちろん近代文明はライトの発明によって闇を制したが同時に神秘も失った。

近代文明の形である白熱電球の輪郭は、よく見るとルドンの描いた気球に乗る目玉に似ている。気球は天上に向かって光を放っている。光線は目を取り巻く無数のまつげである。浮かぶのは気球だが、気球が吊り下げているのは、山高帽のようなものと思い見過ごしていたが、よく見ると皿に載せられた洗礼者ヨハネの首[巻頭図]であることに気づく。髪を真ん中から分けたキリストによく似た顔立ちである。山高帽は19世紀中頃に登場した時代のファッションであり、それに見せかけて、ヨハネをカモフラージュしたにちがいない。

斬首のヨハネだとすると当然その目は閉じられているはずだ。このとき気球を結んでいるロープが生首から放射状に発する光線に見え出してくる。洗礼者ヨハネが気球に乗っているとすれば、ヨハネの首が宙に浮くモローの「出現」[上図]を思い浮かべることになる。もちろんそこでもヨハネの首は発光体として輝いている。そしてそこではヨハネは目を見開いて世界を見返している。目を閉じていれば気球に乗る意味はない。

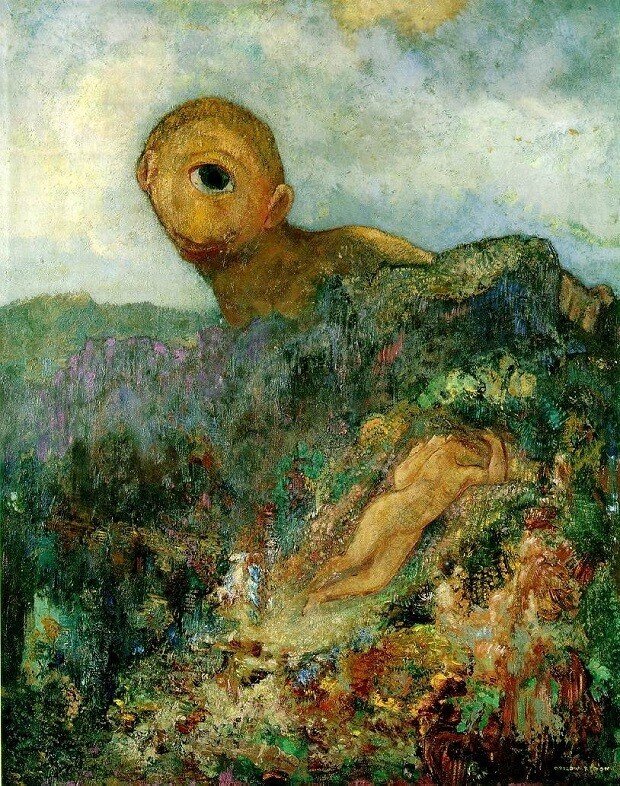

目が発光体だというのは、ルドンが別に描いたリトグラフ「起源」でも、まつ毛が目から発した光線になっていることからわかる。「起源Ⅱ」(1883)[上図]では、目は地面から生え出て花となり、命を宿している。「起源Ⅲ」(1883)では目は人の顔となり、やがて一つ目の巨人「キュクロプス」(1914)[下図]へと変貌を遂げる。まるで抽象絵画誕生をたどる進化論に似た論理的帰結が見えてくる。

花となった目もまた「ひまわり」と対応させると、ゴッホの興味とも連動する。太陽に目を向けるすがたはよく見ると太陽と似ている。中央の円盤をまわりの光線が取り巻いている。それはひまわり自体が発光体だということであり、そのことがゴッホを魅了した。通俗的なイメージだがひまわりがしばしばライオンの顔になっているのも、百獣の王が発するオーラのゆえなのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?