人間の貧困な想像力を補完する装置としての映画。大森立嗣監督「Mother マザー」をみて思ったこと。

これは、人間と社会の真実に目を向け続けている大森立嗣監督が、2014年に実際に起こった川口高齢夫婦殺害事件をモチーフに作り上げた映画だ。息子を惑わす”悪い母親”を長澤まさみが演じている。

映画を見てない人は、以下の文章は読まずに、まずこの映画「マザー MOTHER」を観に行って欲しい。観た後にどうだったか、この映画の意味と意義を話し合いたい映画だ。今という時代に日本で生きている人なら皆が見ておくべき映画だ。その理由を以下に書くが、ネタバレしまくるので、すでに観た人だけ以下を読んで欲しいと思う。

ということで、以下、すでに見た人むけ。

1、「この女、聖女か、怪物か」

まず、映画「マザー MOTHER」に対するいくつかの感想を見た。

すると予告編に「この女、聖女(マリア)か、怪物(モンスター)か」という惹句があるからか、観た人のなかには、長澤まさみさん演じる母親が「聖女なのか」「怪物なのか」を見極めようと思いながら観ていた人も結構いるようで、感想においても、そういう感想を多くみることができた。

2、予告編をあてにすることについて

しかし、そのことに関しては、まず「予告編なんかをあてにして映画見ちゃいかんよ」と言いたい。

とは言いつつも、予告編を当てにせずして映画を探すのも難しいのも分るから、しかたないとも思いつつ、でもやっぱり、予告編の印象で映画を見てしまっては「映画を見誤ることが多い」から、注意した方が良いなあとは常々思っている。

というのも、予告編は「映画をよりよく見るために作られたもの」ではなくて「観客をたくさん呼ぶために作られたモノ」なので、なかには観客を大勢呼ぼうとするあまりに映画の内容とはズレて刺激的な文句を提示する詐欺的な予告編もあり、時に、「予告編に提示された内容が映画本編で描かれる」と期待して映画を観ると、本編ではそんなことを扱っていなかったりして、本来「映画から受け取るべきこと」「映画が描きたかったこと」をちゃんと受け取れないことが往々にして起こる。

だから「映画と予告編は別物」と思うべきであって、映画を見るときには予告編を忘れて映画を映画として新鮮に見るほうが良い。と僕は思っている。

どうしても予告編の印象に引きずられてしまう人は、なんとか予告編を見ずして映画を見る自分の方法を探した方が良いと思う。それぐらい予告編の影響はあるのである。

だから、僕の所にやってくる俳優の卵たちには、予告編やネット上の意見や誰かの評論を見ることなく、純粋に映画に出会うことを薦めている。

「予告編」や「他人の評論」は人間の無意識に影響し、映画の見方を「気付かぬうちに」左右しているものなのだ。

「洋画に付けられた日本語タイトル」も、時として映画の印象を左右し、そのタイトルに縛られていると、映画が本来意図していない場所に連れて行かれることが少なくない。たとえばクリント・イーストウッド監督の「ハドソン川の奇跡」という映画は全然「ハドソン川の奇跡」を描いたものでは無く、「ハドソン川の奇跡」を描く映画なんだと思って観ていると、そうでもないのでがっかりすることになる。しかし、原題は「 Sully」。機長の名前である。「ハドソン川の奇跡」という映画は、機長である「Sully」の不安を描く映画として見るとき初めて本来クリント・イーストウッドが描きたかったことが見えてくる映画なのである。

3、息子に人を殺させる母は怪物に決まっている

で、予告編に提示された問題「この女は聖女か怪物か」を判定しようとした結果、「この母親は完全に怪物でしょ」「聖女さのかけらもない」みたいなことを言っている人が多くみられる。

しかし、もしその感想が本音だとすると、本当にこの映画を見ていたのかと僕は思ってしまう。

僕から言わせてもらうと、この映画に描かれる長澤まさみさん演じる「この母親」は、まったくもって怪物ではない。むしろ僕ら、現代日本に生きる人間の代表的な存在に見え、さらに言えば、自分の中にいるもう一人の自分にさえ思えてくる。

それを「こんな人間理解できない」と必死に否定する人が多いこと。そのことにこそ、むしろ現代の病理を見る思いだ。

4、行きすぎた正義漢ヅラ社会

ちなみに、この「こんな人間理解できない」と必死に否定する人が多いということの病理を、ぼくは行きすぎた正義漢ヅラ社会の病理と思っている。

たとえば、東出くんと唐田えりかちゃんの不倫問題について、「不倫女の復帰など絶対あってはならない」と騒ぎ立てる人が多いらしいのだが、この、他人の「許せる範囲のどうでも良いこと」に口を挟み「許すべきではない」とわざわざネット上で声高に表明する他人の間違いを許さない世間の暴走というか、行きすぎた正義漢ヅラ社会の暴走は、現在、あらゆる場面で遭遇する。

で、このような正義漢ヅラしたがる人たちが、今回の映画に描かれる母親、息子を殺人者に仕立て上げてしまう母親に対して「こんな人間理解できない」と同じように声高に言っているのだと僕は思っている。

5、想像力の不足を補完するもの

しかし、人間は誰もが罪を犯しうるのであり、「自分は絶対罪を犯さない」と思ったり、「罪を犯した人は社会的に抹殺してもいい」などと思っている人は、あまりに人間に対する想像力がなさすぎる。そして、想像力のない人の犯す間違いは「罪よりも罪深い」ものとなる可能性がある。

もちろん、もともと人間は自分の見てきた範囲でしか想像力を持ち得ないものだから、自分の築き上げてきた世界で理解できない人間を見ると無制限に非難したり拒否したりしてしまうものなのかもしれない。だが、だからこそ、想像力では到達できない向こう側を描く映画やドラマが「人間には」必要なのだと思う。

嫌いな人を嫌うだけなら人間である必要はない。理解できない人を切り捨てるだけなら人間である必要はない。嫌いな人や理解できない人を排除し、好きな人や理解できる人と手を結ぶことだけで人類の社会と文明が発展するならばそんなに簡単なことはない。

本来であれば共感をすることもできないような「嫌いな人間」や「理解できない人間」とも手を結ぶこと(協調すること)ができたからこそ人類は社会を築き、得られるはずもなかった利益や平和や安寧を手に入れることができたのだろうと思う。

そして、共感をすることもできないような「嫌いな人間」同士や「理解できない人間」同士が「手を結ぶために必要なもの」は、こちら側の思いや状況を一旦脇に置いたうえで行う「徹底した相手側の事情の調査と、それに基づく相手側の事情の真の理解」である。それは「想像力だけでは到達できない場所」に到達するために必要な手続きだ。

しかし、人間は嫌いなものは嫌いなままで置きたいものだ。「相手の事情を察してやらねばならない」なんて言おうものなら「なんで相手の味方をするのだ?」と非難される。つまり、人間は「理解できない相手に対するおのれの偏見」を修正する理由を持たないのである。嫌いな奴の事情を何で調べたり知ったり理解してやらなければならないんだろう。それは誤解や偏見に基づく不理解や対立を解消し、最大限協調を実現することこそが、人類としての利益と平和を最大化するからだ。しかし、そう分っていても人間の想像力はなかなかそこに届かない。

そういった「想像力だけでは及ばない向こう側」を徹底的にリサーチし、向こう側のリアルを描き、向こう側のリアルを手に取れるほど近い現実として、想像力の欠如する人間たちの目の前に立ち上げる。彼らにそれを我が事のように感じさせてしまう。それができるのが映画でありドラマであり演劇である。結果として、共感できないはずの他者への共感が生じる。人間が人間のままでは到達できない向こう側に到達させる「想像力補完装置」として映画やドラマや演劇はある。

つまり、「足りない人間の想像力を補完すること」、それこそが映画やドラマや演劇の存在意義なのである。

理解できるはずもない罪人や敵を描く映画やドラマや演劇が多いのは、そのためだろう。

映画やドラマは、人間が自分の想像力の限界を突破して、世界を理解し、大局的な判断を行い、人類としての利益を最大限にするために必要な、人類の無意識が発明した想像力の補完装置だと言えるだろう。

6、映画としての真の目的

だから、今回の映画「マザー MOTHER」の場合、みんなが理解し得ない人間、共感し得ない人間、つまり「息子を殺人者に仕立て上げていく母親」を、「これはもしかすると私かも知れない」と観客に感じさせること、共感させることができれば、想像力を補完するという意味において、この映画が映画としての真の目的を達成した、と言うことができるのかもしれない。

そして、すくなくとも、僕は長澤まさみさん演じる母親に、僕は男であるが、理解できるものがあった。自分の中にあるものと同じものが彼女にあると思えた。

だから本作を、僕は、映画制作の真の目的を達成した優れた作品と考えるわけだ。

だが、しかし、彼女を「百パー、モンスター」と他人事のように評する観客が少なからず居るわけで、そういう意味では、その人たちにとっては、この映画は想像力を補完するものとなり得てない、つまり失敗している・・・のかというと、実はそうは思っていない。

それは次の二つの理由による。

7、正義漢ヅラ社会の同調圧力

ひとつには、いまの行きすぎた正義漢ヅラ社会では、この社会に「疑念がある」「不満がある」と分れば一斉に叩かれる可能性があるから、人々はそれを恐れて、こぞって正義漢ヅラ社会で正しいとされることを、誰の強制でもなく、もともと自分の意見であるかのように、ことさらに世間に強く表明する。そうしたくなる同調圧力があると僕は思っている。

たとえ自分が過去に不倫などしていたりしていたとしても、あるいは不倫は日本の文化だと思っていたとしても、世間の風潮を考え、自分の経験や考えなどはそっちのけで、不倫がバレてしまった他人を率先して糾弾したりする。

というようなことが、今の日本の行きすぎた正義漢ヅラ社会ではひんぱんに起こっている。

だからこの映画を見て、犯罪者(この映画で言えば母親)の心理を理解できると表明しようものなら「お前も犯罪者だな」と見なされる可能性がある。それを恐れるあまりに、「俺にはあんなヒドい奴は理解できない」と声高に主張する。自分が狩られないために率先して犯人狩りに身を乗り出す。

だから必要以上に皆が「この毒親は理解できない」とか「この女、百パー、モンスターだ」というような、母親を理解できないと言っているのではないか。

本当はこの母親の姿に、共感するところがあっても、それを意識的に、あるいは無意識的に認めないようにするブレーキが、この行きすぎた正義漢ヅラ社会ではかかっているんじゃないか。結果として映画の理解を受け入れていない奴が多いのじゃないか。そう感じられる部分が無くはないと思っている。

8、安易な共感の拒絶

それとは別に、この映画自体が、安易な共感を拒絶していることも大きく影響していると思っている。

物語を作るプロたちにとって、観客を主人公に共感をさせるのは容易なことだ。例えば、「暴力を振るう親」にはたいてい「その親から暴力を振るわれていた過去がある」ように、この母親は両親から「それ相応の何か」を受けていた可能性がある。そして「それ相応の何か」を映画の中で描けば、たとえば「そんなヒドい育てられ方をすればそうなっちゃうよね」と観客は彼女に同情する可能性がある。だが、この映画の制作陣は「それ相応の何か」を描く道を採らない。

それは「それ相応の何か」を描くことによって産まれる「同情」を「安易な共感」と考えているからだと思う。安易な共感は、彼女の罪を「しかたないよね」として「許すこと」になりかねない。彼女の罪を許すこと、軽減させること、そんなことはこの映画の目的ではない。

では、この映画の目的は何か。

それは、この母親をを異物(モンスター)と捉えず、人間として理解してもらうということだ。彼女を人間として捉えることによって初めて「彼女のような犯罪者を産み出さないようにするための次の一手」を考えることができる。その可能性を人類に与えることができる。想像力を補完することができる。しかし、彼女を異物(モンスター)と捉えてしまえば、排除するしかなくなる。排除するのではなく理解すること。しかし、その理解は安易な共感によって、その罪を許すことであってはならない。

安易な共感(同情)をさせないギリギリで、共感(理解)させること。

それは、「罪を許す」という安易な共感(同情)を拒みつつ、その女を「自分かもしれない」「これも人間なのだ」として受け入れさせる(理解する)ということである。

それは非常に難しい道だ。わずかな可能性に賭けることである。だが、真に想像力を補完するという映画制作の目的を果たそうとすれば、その道を選ばざるを得ない。そして、本作の制作者たちはその道を選んだのである。観客の多くが、映画を観た後も「彼女はやっぱりモンスターだ」と感じてしまったのは、その難しさによるものかもしれない。理解してもらいたいが、しかし安易なかたちでの理解=同情をしてもらいたくないというギリギリの選択。

そして、この苦しい道の選択は俳優にとっても自覚的である。

長澤まさみさんはこう言っている。

「今回この企画をいただいて、私は秋子という人物を演じてみたいと強く感じました。と同時に、自分が演じることで彼女に安易な救いを与えてはいけないんじゃないかという、矛盾した気持ちもあったと思うんです」(映画パンフレットから)

結果、安易な共感を拒絶している映画ができあがった。分り易い映画ではない。そして安易な共感=同情を拒絶する、それは、長澤まさみさんが演じる母親の姿にも似ている。

映画のラスト、夏帆さん演じる児童相談所の職員亜矢が、長澤まさみさん演じる母親秋子の手をとり、自らの頬にあてる。それは「あなたの気持ち分ります」という「安易な共感=同情」にも見える。だから長澤まさみ演じる母親の表情は変わらない。理解できるはずもない者の「安易な共感=同情」をはねつけたい、そのプライド。そのプライドの一方で、その安易な共感=同情にさえすがりたいと思う、彼女の弱さも仄見える。フイルムが写し取るのは、その同情への拒否と渇望のあいだで揺れうごく危ういバランス。そのバランスの向こうで、かすかに彼女の心が開いた・・・のかもしれないし、そうでないのかもしれない。そのギリギリが描かれる。それが描かれて映画は終わる。

映画自体が、この長澤まさみ演じる母親秋子と同じだ。共感を拒絶しつつも共感を求めている。拒絶しながらそれを越えて「救われる」、あるいは「理解される」、そんな奇跡を待っている。それがこの映画のラストである。安易な共感を拒絶していながら、わずかな望みを残す。この映画にふさわしいラストであった。

9、逃れがたい運命

映画が人間の足りない想像力をおぎなう補完装置であるならば、この映画「マザー MOTHER」は、われわれの想像力の何を補完しただろうか。

時に母親が愛によって息子を追い詰めることがあると言うこと、沢山のボタンの掛け違いが続いて不幸は起きていくと言うこと、言葉にすれば概念的であるそれを、起こるべき具体として見せてくれたこと。そして何よりも、ここに描かれる不幸が「逃れがたい運命」としていつでも我々の前に現れる可能性があるということをこの映画は教えてくれている。

10、正体を知るための補助線

この映画に描かれた「逃れがたい運命」とはなにか。

それを探ることは、長澤まさみさんが演じる母親秋子が「秋子でなければならなかった運命」の正体を見極めることというか、その運命にあらがおうとするも、そこから脱出できなかった「引力」の正体を見極めることだと思う。

それを見極めるに当たって、「Mother マザー」にとても類似した、別の映画のことを考えてみたい。その映画と「Mother マザー」を比較し、類似性と違いを考えることが、「Mother マザー」に描かれている「逃れがたい運命」の正体を見極める手がかりになるのではないかと思ったからだ。

その映画とは、2004年に公開された是枝裕和監督の映画「誰も知らない」である。

11、ふたつの映画の比較から見えてくるもの

「マザー MOTHER」も「誰も知らない」も実際の事件をモチーフとして作られている。「マザー MOTHER」が、2014年に起こった「川口高齢夫婦殺害事件」をモチーフにしたように、「誰も知らない」は、1988年に起こった「巣鴨子供置き去り事件」をモチーフにしている。

それぞれの映画に描かれる事件のあいだには「26年の歳月」が流れている。しかし、ふたつの事件の構造には共通点がある。それは、どちらの事件も「母親が男に走って育児をおろそかにする結果として起こった悲劇」だからだ。

1988年の「巣鴨子供置き去り事件」では、母親が男を「頼って」家を留守にした結果、放置された子供たちが子供たちだけで生き残る努力をしなければならなくなり、結果として一番下の女の子が死ぬ。

一方、2014年の「川口高齢夫妻殺害事件」では、母親が男を「頼り切れず」に息子に頼った結果、頼られた息子が思いあまって祖父母を殺害する。

違いは、1988年の母親は「男に頼ること」ができたが、2014年の母親は「男に頼ること」ができなかった、ということが、まず思い当たる。

事件のことだけを考えると、たまたま一方の男には頼れる財力があり、たまたまもう片方の男には頼れる財力が無かった、ということのようにも思えるが、1988年と2014年というポイントを考えると、そこに逆らいがたい運命が仄見えることになる。

12、「26年の歳月」がもたらしたもの

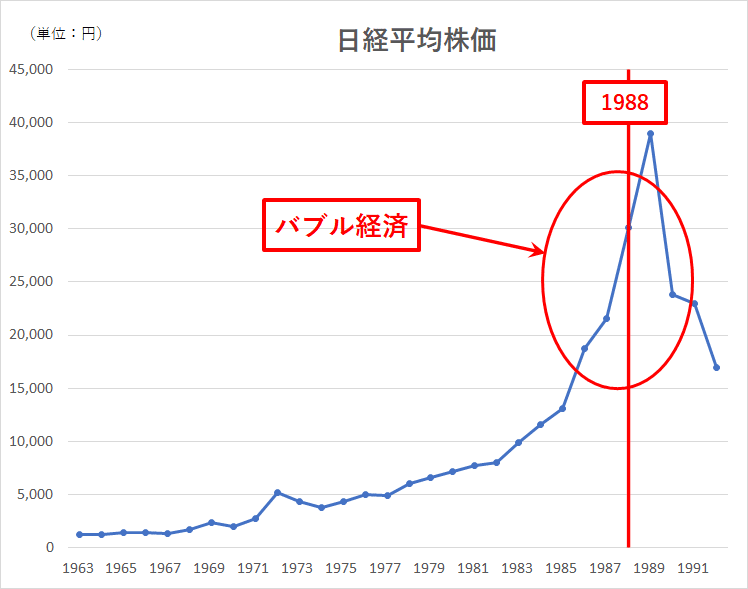

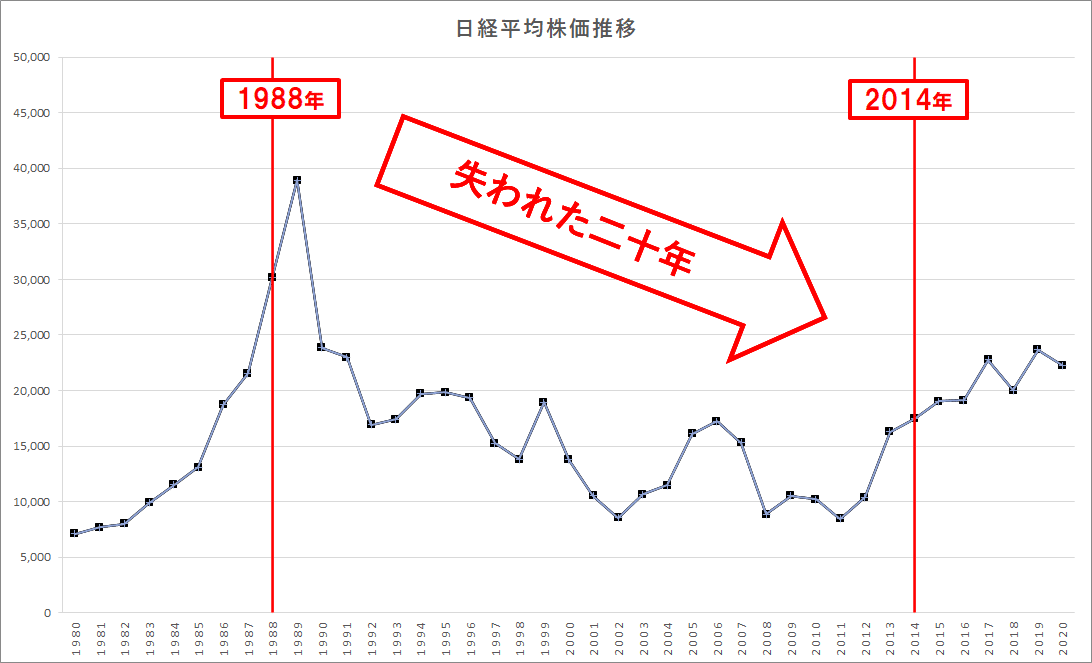

まず、1988年といえばバブルの真っ最中である。

「誰も知らない」に描かれた母親は、子供4人と家賃9万円のマンションに住んでいた。新しい男ができて母親は家に帰らなくなる。その後、置き去られた子供たちが困窮するが、それは母親が貧乏だったためではない。子供たちのことを忘れて入金をおろそかにしたことが原因だ。母親の想像力の無さ、子供たちの状況に対する緊張感のない放置が1988年の悲劇をもたらした。

2014年の母親はどうか。

2014年といえば、持てる者と持たざる者が明確に分かれる経済の二極分化がすすんだ時代に位置する。

経済水準が低下しただけではない。

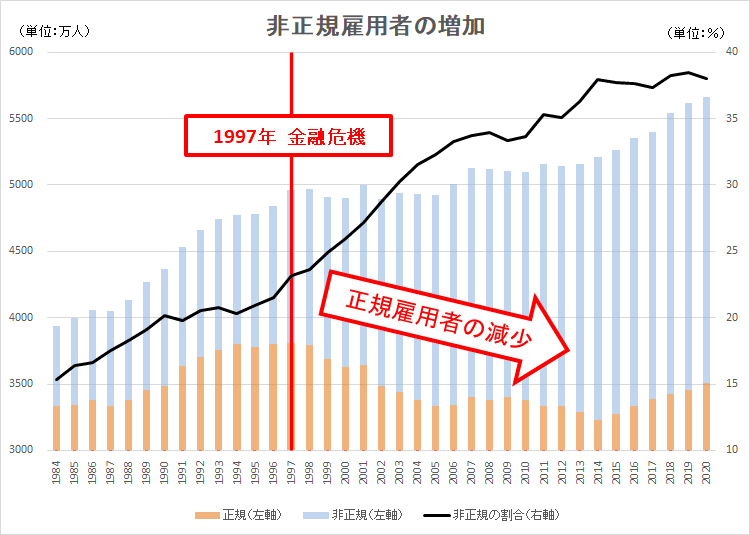

バブル崩壊により未曾有の不況に遭遇した企業は生き延びるためにあらゆることを行い、結果、正規雇用者を減らし、非正規雇用者を増やした。

とくに1997年の北海道拓殖銀行の破綻、山一証券の自主廃業などに始まる想像を絶した金融危機は、企業にとってリスクとなる正規雇用者の採用を極端に控えさせ、低賃金であり保証をする必要もない非正規雇用者を増やすという傾向に拍車をかけた。

非正規雇用者は、バブル期には「フリーター」として現れ、夢の実現のためや、組織に縛られるのを嫌がる人の時間や規則にしばられない新しい就労形態としてもてはやされた。

しかし、終身雇用を守る保守的な日本企業のまえでは、一度、正規雇用の戦列から離れた非正規雇用者たちは容易に正規雇用の戦列に戻ることはできず、都合の良い低賃金労働者としてその数を増やしていった。

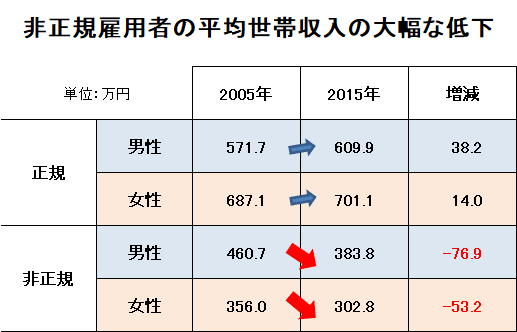

非正規雇用者たちは上の図表のように数としても青い棒グラフのように増え、比率としても黒い線グラフのように増えていったが、企業はその経費圧縮の手を緩めなかった。非正規雇用者の数を増やすばかりでなく、非正規雇用者の賃金を減らし続けたのだ。

結果として、非正規雇用者は、低賃金ゆえに食べるためには激務をこなさなければならず、「夢を追うための自己投資」や「高収入の仕事に就くための学習」のための時間や資金を作る余裕などなく、ただただ生きるために低賃金の激務をこなし続ける抜け出せない悪循環の中に生きなければならなくなった。

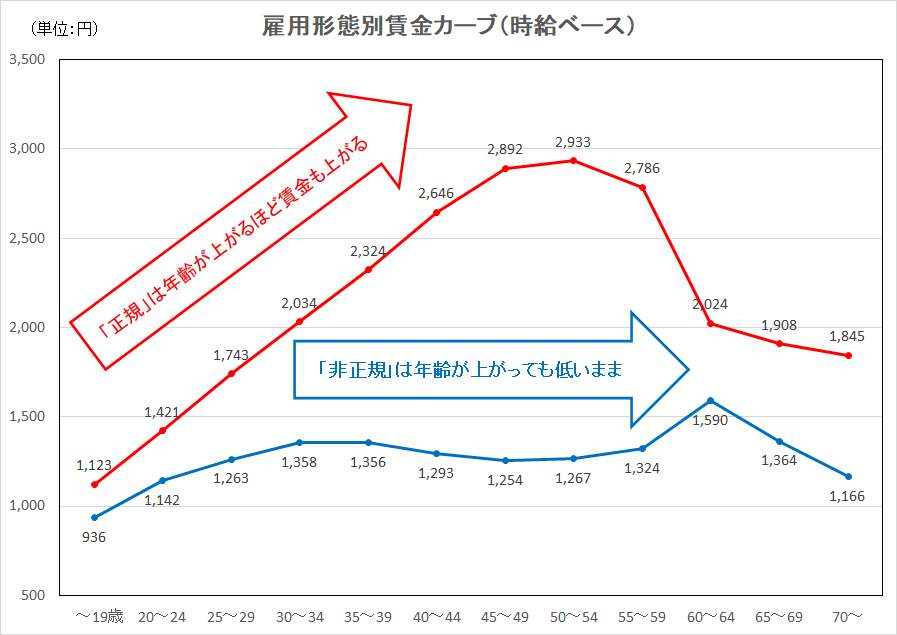

労働者がどの年齢でいくらの賃金をもらうかを描いた賃金カーブを見れば、正規雇用者の賃金が年功序列的に上がるのと比較し、非正規雇用者の賃金は年齢が上がってもほぼ上がらないのが如実に分る。これは非正規雇用者がどんなに働いても苦しい状況は続くことを示している。生き続ける限り、この悪循環の地獄は続くのだ。

この、働いても働いても現状を抜け出せない貧困層は、アンダークラス、あるいはワーキングプアと呼ばれる。

映画「Mother マザー」に描かれた2014年の母親や新しい夫はまさにそのような貧困層(アンダークラス)に生きる代表的な存在だ。

もちろん、どんな事情があっても、子供を苦しめること、殺人を教唆すること、そんなことに免罪符が与えられるわけはない。

しかし、その当たり前の答えの一方で、でも、彼女が抜け出そうにも抜け出せなかった現状に思いをいたすことは可能だ。

「なんとかそういう状況を抜け出せよ」

他人事として言うのは簡単だ。だが、このアンダークラスの地獄は抜け出せないから問題なのである。抜け出せないから、未来にも生活にも展望が持てない。展望が見えないのに努力をしたり夢を見たりする人が居るだろうか?

映画にも描かれるように、彼女には勤労意欲はない。勤労するよりは、誰かに無心する方がいい。そう思っている。しかし、アンダークラスの地獄を思うとき、「労働して生活する」を頑張るより「別の方法を選択する道」が有力な方法として脳裏に浮上する可能性はある。きっとその「別の方法」によって収入を得る方が「選択肢として浮上しやすい状況」になっている。そしてその選ぶ道が「人として選んではいけない道」だとしても、将来に対する希望の持てない人々にとっては、その「選んではいけない道を選ぶことの誘惑」が、より大きくなることはあるんじゃないだろうか。

だからといって選んではいけない道を彼女とその息子が選んだことには違いは無い。

が、果たして自分だったら、その道を選ばなかったと言い切れるだろうか。

溺れていく中で彼女はワラをつかんだ。ワラは少年だった。少年はワラであることに喜びを感じた。ワラであろうと思った。なぜならば少年にとって、彼女は大好きな母であったからだ。ワラとして捕まれて一緒に濁流に呑まれていくことには少しの躊躇もなかったのだろう。

13、逃れがたい運命の正体(1)アンダークラス

以上の考察を経て、あらためて「逃れがたい運命」の正体は何かと問うと、それは上に述べたような、アンダークラスを取り巻く、社会的な状況、時代的な状況、未来にも現状にも希望の見いだせないなかで生きるしかない状態のことだろうと思う。こういった状況にある人々がもちろん全員犯罪者になるわけではないが、自暴自棄になるギリギリで生きている人々は、ひょんなはずみで犯罪に踏み込む可能性があることは想像できる。

そしてもしも犯罪に踏み込んだとしても、その犯罪の100パーセントが本人の責任に帰せることなのかは疑問が残る。少なくとも僕にはそうは思えない。彼女たちの生きる環境が大きく彼女たちの選択に影響を及ぼしているからだ。

「お母さんを好きで居ちゃいけないんですかね」少年のセリフが胸に刺さる。「逃れがたい運命」と呼ぶほか無いような、抜け出せない悪循環の日々がアンダークラスの人々を巻き込んでいる。どうにか逃れたかったのに逃れることができなかった、その「逃れがたい運命」の前で立ち尽くす人たちをどうにか助けることができないものだろうか。

14、逃れがたい運命の正体(2)女性差別

「逃れがたい運命」を形成しているのは経済状況的なことだけではない。女性を差別する文化的なこともこの背景にある。

たとえば、1988年の母も、2014年の母も男に頼る。しかし、これは、「女が男に頼らざるを得ない存在であること」の証明ではなく、「女性を正規雇用者として雇用すること」に対して、意識的な抵抗、あるいは無意識的な抵抗が日本社会にありつづけていることの証拠であり、「女性を低賃金労働者に据え置く圧力が社会に存在する」からおこる現象だ。その結果、非正規雇用者の7割が女性であるという実態が生まれる。東京医科大学の入試における女性差別のように、能力があっても女性であるということだけで弾かれてしまう現実がある。

もちろん、アンダークラスの7割が女性だからと言って、その女性たちが皆男の経済力に頼ろうとするわけではないが、現在の日本の女性労働に対する歪んだ理解の前では、女性が生きる糧を手に入れる手段として、より経済力のある存在である「男性」に寄生するということを選びがちなのは想定可能だ。そしてその「男性」の経済力が低下したからこそ、2014年の事件…子供に犠牲を強いるような事件が起こる。

そして、この背景にある、「女性の生活手段が限られている」という差別も、個人個人ではどうしようもない社会的な問題として「逃れがたい運命」かのように我々の前に横たわっている。が、実はその「逃れがたい運命」は本当の意味での決定的な運命ではない。今の日本社会を作っている人々がそういう状況を変えようと思えば変えられることなのだ。その文化的に作られた擬似的な「運命」に直面して苦闘している人たちの努力不足の問題ではないことを、我々は認識しておく必要があるように思う。

15、逃れがたい運命の正体(3)上昇思考

さらに思う問題は、いつ頃からか日本が持ってしまった上昇思考の悪影響についてだ。

上昇思考とは、人生の成功者にならねばならないという考え方というか、それを是とする考え方のことである。

明治政府は「富国強兵」やら「脱亜入欧」やら国家として上昇する目的意識を持っていたが、それの個人版というか、個人として、「有名人になりたい」とか、「億万長者になりたい」とか、「一流の芸術家として名を残したい」とか、「社長になりたい」とか、「夢を叶えたい」、「夢を叶えることこそが人生だ」、というような考えや目的意識を人々が持つべきで、その目標を達成するために這い上がることが素晴らしいと考えること、それを上昇思考と呼びたいわけだが、この考え方は、戦後の焼け野原から復興するためにはとても有効なそして重要な「国民的共通意識」であったろうことは想像できる。この上昇思考のお陰で、戦後の復興と、戦後の日本経済の地位は作られた。

しかしながら、この上昇を是とする考え方の普及とともに、おろそかにされた考えがあると思っていて、それは家族を作ること、子供を産み育てることが重要だ、という考えだ。

家族を作ること、子供を産み育てることが重要だ。こんな当たり前のことがなんで忘れ去られたかというと、おそらく、戦前までは、それは当たり前にやられていたことだからだろう。「子育ては重要だ」などと、ことさらに言う必要もなく子育ては誰もが「ふつう」にできていたのだ。だが、しかし、それをできていたのは当たり前ではなく、当たり前に成立させる前提条件があったからなのであり、その前提条件を一旦失ってしまったら、もう再現することのできない奇跡のような事態だったのだ。

セックスをすれば子が生まれるが、子が生まれたからと行って、親が親になるわけではなく、家族が家族になるわけではなかった。

本当は、子供を産むことがどう言うことであるか、育てると言うことがどう言うことか、家族とはどういうものか、どうやってそれを作り上げるのか、維持していくのか、それを学ばねばいけないものだったのだ。

そんなこと学ばずにもできていた前提条件を失ってしまったのだ。失ったそれは、何十年あるいは何百年もの生活の蓄積によって培われたものだった。失ってしまったと気付いたときにはもう遅く、失った前提条件の再構築は不可能、ということになった、それが現在なのだと思う。

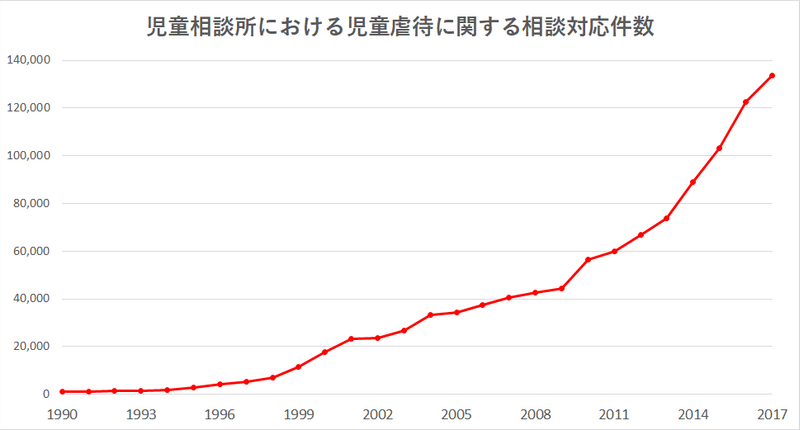

その「当たり前を失ったこと」のひとつの指標が子供の虐待件数である。

家庭を築くこと、親になること、子供を育てること、そんな当たり前のことと思われていたことが、いかに難しいことか。その難しさに我々が気付いたのは1970年代。しかし、気付いたにも関わらず、人々は、自分の人生の「成功」ばかりを夢見て、「家族を作ること」を顧みずに生きてきてしまった。

結果、われわれは家族を作ることに失敗し続けている。

夢を実現することがそんなに重要なことだろうか?

家族を作ることや、子供を育てることよりも重要なことだろうか?

1988年の母親は、歌手を目指しレコードを何枚かリリースしている。だが、その夢に挫折して身近な男性に寄生し、子供を放置し、結果死なせた。

2014年の母親は、夢を追うことはなかった。もはや夢を追うことなど望めない世の中だったからだ。しかし、夢を追うことが許された時代と同じように、彼女も家族を作り子供を育てることの大事さを教わってこなかった。結果として、彼女は子供を圧迫し、彼女の子供は殺人を犯した。

いまだに夢を追うことが、ちゃんと家族を作ることや、ちゃんと子供を育てることよりも大事だと思い続けている社会、彼女たちはその社会の犠牲者だと僕は思うのだが、どうだろうか。

16、逃れがたい運命を変えることはできる

以上、長々と考察してきたが、これはもはや映画の感想ではない。映画の感想ではないが、確実に「Mother マザー」という映画を見て、僕のなかに起こった衝動が書かせている。

アンダークラスだからといって殺人を犯すわけではない。

しかし、アンダークラスの置かれた状況がこの悲劇に何らかの影響を与えているのは事実だと思う。そして、ギリギリの状況に生きていくしかない、アンダークラスが、今や労働人口の4割になろうとしていることを放置して良いわけがない。そのアンダークラスの7割が女性であることを放置して良いわけがない。夢を実現させることを家族を作ることよりも優先して良い社会であることを放置して良いわけがない。

大森立嗣監督の映画「Mother マザー」をみて僕はそう思わされた。

このように社会に思いをはせる映画、そういう映画を大森立嗣監督は作る。そして製作者である河村光庸プロデューサーの存在も忘れてはならないだろう。このような人々がこのような映画を作り、人々を刺激し人々を動かすこと。それによって社会は良くなる可能性がある。そのためにもこの映画を見て、みんなには色々考えてもらいたい。なんて偉そうに思う次第です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?