ポジショナリティを無化するためのインターセクショナリティ

1.小宮友根氏はインターセクショナリティに何を見るのか?

現在、小宮友根氏は、千田有紀氏の『社会学評論』掲載の論考について「よくあるトランス差別のやり口」などの言葉を用いて悪印象を広めようとしている。正当な査読を経て世に公表された論文の価値を、批判という体裁をとりながら差別という言葉を機会があるごとに混ぜこむことで、毀損しようとしている。批判に応じて出された証拠についても、その価値を捻じ曲げようとする。

彼のこの姿勢に怒りを感じるとともに、なぜ小宮氏がこのような姿勢をとるのか考えずにはいられない。学者としてひとたび公言したことを変えられない、というのはあるだろう。自分の参加する陣営が勝利するように全力を尽くすということもあるだろう。しかし、私が関心があるのはそれ以前の、なぜ小宮氏がその陣営に学者としての命運をかけることを選んだのか、ということだ。

たしかに小宮氏に限らずジェンダー学者はほとんどがトランスジェンダリズム支持だ。しかし小宮氏ほど千田氏の瑕疵を探すことに熱意を注いでいる学者はいない。そこに何が懸かっているからそうなっているのか。女性の研究者とも、よくいる男尊左翼とも、ゲイであることを公言しているジェンダー学者とも、違う理由違う機序が働いてこの道を選んだように思える。個人的な人間関係に由来する可能性もあるが、とりあえずは学者として書いたものから読み取ることにしたい。

小宮友根の「ウーマンリブ・三里塚闘争・有機農業」(『思想』2020年4月号、岩波書店)を読んで私が小宮氏に関するキーワードではないかと思ったことは、この論考中に頻出する「理解/理解可能性」だ。そしてもう一つは「男性としてのポジショナリティ」だ。

彼の論旨はこうだ。石井紀子さんという複数のカテゴリーにまたがる独自な経験を生きる人がいる、その彼女の経験の独自性に接近し理解することは(水準の問題はあるとはいえ)可能である、自分はこうやって彼女にこれこれの質問をし、彼女はこのような調子でこう答えた、自分はそれをこう分析した、彼女を構成する要素が彼女の人生でどのように実際に交錯したかを理解し彼女の人生を理解できた、カテゴリーの交錯の中の人間を理解するという意味でインターセクショナリティという概念は独自の他者の経験を理解することに役立つ、等々。

私が初めてこれを読んだ時の感想は、インターセクショナリティの話を無理に押し込むために石井紀子さんをダシにしましたね、失礼なことですよ、だった。しかも、理解したのは紀子さんという氷山の一角にすぎないのに、そのことを顧みる謙虚さよりも、理解できたのだというポジティブな自己認定で終わっている。

次に気になったのは以下の文に漂う安堵感だ。

「さまざまなカテゴリーの複雑な重なりの中で他者の経験の独自性を理解することは、それがどのような点で自分自身のものではないのかを理解することでもある。それゆえ、独自な経験の持つ公的な理解可能性は、経験を語る他者の権利を尊重するための基盤にもなるものである。たとえばフェミニズムの主張を男性にとっても理解可能なものにし、あるいは女性の多様性を前提にしてなおフェミニズムの成立を可能にしているのもまた、そうした経験の構造であるはずだろう。この点で「インターセクショナリティ」という概念は、自分とは異なる立場に置かれた他者の経験を尊重することと同時に理解することを可能にしている、そうした人びとの経験の構造にあらためて着目するためのものとして受け止めることができるように思われる。」

(前出、119ページ)

小宮氏にとって「理解/理解可能性」とは、彼のフェミニズム研究の続行を保証する命綱のようなものだろう。だからこそ、自身の女性やフェミニズムへの「理解/理解可能性」に水を差されると、平静でいられなくなるのではないだろうか。

上記の小宮氏の文は、独自で複雑な経験に見えても理解可能性は開かれている、だから男性がフェミニズム研究から弾きだされることはない、理解できるのだから大丈夫、「トランスジェンダー女性」もフェミニズムから弾きだされることはない、多様な女性として理解されるのだから大丈夫、と言っていると私は解釈した。それ以外の読み方があるのならばぜひ知りたい。

この文に漂う安堵感は、察するに、インターセクショナリティを用いれば女性やフェミニズムを理解できてしまうのだから、フェミニズムから男性だということを理由に弾かれるいわれはない、つまり、「フェミニズムにおける男性学者」としてのポジショナリティ(立場性)は無化できる、という安堵感ではないだろうか。

ポジショナリティは「それを言うお前は何者として発言しているのか」と問いただしてくる。つまり、男性として女性をどこまで理解してものを言っているのか、女性の権利向上のための思想を男性でありながら(毀損せず)深化させうるのか、と査定する眼差しに、フェミニズムの分野で発言する男性学者は常に晒される。だからその眼差しを回避する装置としてインターセクショナリティを使えばよいという回路を見出して、小宮氏は安堵しているのではないだろうか。また、女性がfemale以外を含むようになれば自分の女性への理解可能性はより広がるという、本末転倒な思惑もあるだろうと私は思っている。

主語が大きくなるが、男性は歴史上これまで、女性を勝手に定義し、その定義にもとづいて構造的に支配してきた。だから、男性が女性を理解した/理解できると言うときには、その先に何が来るのか、女性は警戒しなくてはならない。小宮氏がいま、仲間のジェンダー学者たちと共に、女性の再定義は完了済みでトランス女性は女性です、という意味のことを言って回っていることを見ても、この警戒は実に正当なものだと言わざるを得ない。

ツイッター上のトランスジェンダーをめぐる論争において、小宮氏は、sex-based rights(生物学的性別に基づく権利)を守りたい普通の女性たちを差別者として蔑んでいる。彼には「男性学者として女性たちからの声をそんなふうに無視していいのか」という声が頻繁に投げられるが、これにはまったく応えようとしない。その様はまるで、男性であるという自身のポジショナリティについて意見表明することは断固として拒否する、とでも言うかのようだ。男性の身で女性の安全や人権を毀損する道を敷こうとしているという事実を、できるだけ気づかれないようにしているかのようだ。

だから小宮氏には、あなたは強者であり堂々たる日本社会のマジョリティである男性の立場からものを言っているのですよ、と、ポジショナリティを何度でも思い出していただく必要がある。「小宮さん、あなたは男性なのになぜ女性のことを決めようとしているのですか」「小宮さん、あなたは男性なのに女性の定義に口を挟んでいいのですか」「小宮さん、あなたは男性なのに、男性の身体的・社会的な強者性を無いもののごとく言いくるめていいと思っているのですか」、等々を私も言っていかねばならないのだ。

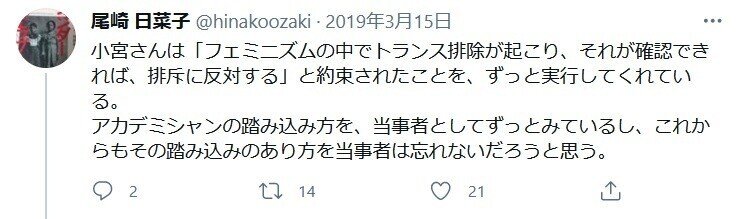

なお、小宮氏の念頭にある「トランス女性」は、尾崎日菜子氏のようなペニスがあり女性への性的妄想を臆面もなく表明する人物を含むことは、このツイートから読み取れる。「約束」という言葉は「表明」よりも重たくてパーソナルだ。

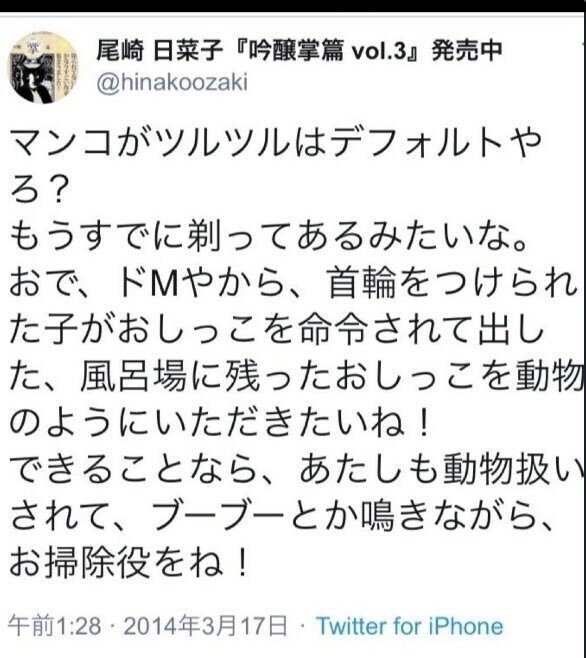

小宮氏が「トランスインクルーシブ」と言うときには、たとえ気の毒な人たちの人権問題という文脈で語ろうとしていても、聞く側は尾崎氏のこういった↓ツイート群を即座に思い出し憐憫の情を振り捨てるべきである。

2.インターセクショナリティに取って代わられたポジショナリティ

岡真理氏の『彼女の「正しい」名前とは何か』(2000年、青土社)は、実にエキサイティングな本だった。

「ポジション」(位置)という空間的語彙が示すように、ポジショナリティの思考が問題化するのは、人間の空間的布置である。「私」は、この社会、この世界において、いかなる空間的位置を占めているのか。ポジショナリティについて思考することは、「私」とは何者なのかという問い、すなわち、これまでアイデンティティの問題として考えられてきたものを、空間的な配置という観点から再考することによって、自己同一性の思考を脱臼させる――dislocate=転位させる、これも空間的語彙だ――ものとして意図されていると言えるだろう。

(前掲書189ページより引用)

岡氏の筆致は容赦なく、自分自身や先輩研究者も含めて考察と批判の対象とした。フェミニズムが西洋社会の普遍的人権思想の伝道の一手段となり、第三世界の女性たちをたんなる教化対象にみてこなかったか?現在の日本のフェミニズムもそうなっているのではないのか? これらの問いが続く、自省と思考を求められる本だった。

岡氏が同書において「第三世界フェミニズム」「ポジショナリティ」「分有」という言葉を用いて表してきたことごとは、いまや日本のジェンダー学の世界では、「インターセクショナリティ」が引き継いだかのように見える。いや、インターセクショナリティにすっかり明け渡してしまったかのように見える。ポジショナリティという項目は日本語のWikipediaにすら無い。

それで果たしてよかったのだろうか? そこに問題はないのだろうか?

誰かが既にこのテーマで書いているならば知りたいのだが、見つけられなかったので自分なりに考えた。以下は、あくまでも日本におけるインターセクショナリティ概念の受容という文脈で考えたことだ。

日本の女性学は、掲げる思想としてはインターセクショナリティを選び、ポジショナリティを「古いものの箱」に入れてしまったことで、「『私』は、この社会、この世界において、いかなる空間的位置を占めているのか」と判断を都度重ねていくという点が欠け落ちてしまったのではないか、と私は思う。あるいは、その点こそが邪魔なのでポジショナリティは片づけられてしまったのではないか、と。

「『私』は、この社会、この世界において、いかなる空間的位置を占めているのか」。ポジショナリティは、各人に、この世の座標軸のどこに在る何者としてその言葉を発しているのかと、常に己に問う事を求める。なぜ常にであるかというと、こういうことだからだ。

それは、発話者のポジションがいかなるものであるかということは、発話という行為が完了してはじめて、その発話から事後的に明らかになる、ということである。発話者の位置とは、何事かを語ることにより、その結果として、「私」がはからずも占めてしまった位置のことである。「私」の語りの結果として、他者との関係性において「私」がいかなる位置を占めているかが、炙り出されるのである。

(前掲書 193‐194ページ、傍点を強調文字にて代用)

このように、ポジショナリティは、単に利用するのではなく真正面からとらえるならば、自分にも他人にも厳しい、気が抜けない考え方だ。

現在の日本のフェミニズムはアイデンティティポリティクスに翻弄されている。しかも女性にアイデンティファイしたと自己認識する/称する男性のアイデンティティによって翻弄される、という事態に甘んじているのだ。

もしもポジショナリティという思想が日本の女性学の世界で十分に受容されていたならば、現在、アイデンティティポリティクスへの解毒剤として作用したのではないだろうか。自己を外から見る視点、自己を他者との位置関係の中で常に更新しながら見る視点を持ちえたはずなのだ。また、他者を見る際にも、どのような立場からその言葉は発されていて、その発話によってどのような関係が炙り出されるのか、厳しく見定めていく視点が持ちえたはずなのだ。しかし、その理論的帰結が求める厳しさの故か、ポジショナリティという考え方は実のところ敬して遠ざけられ、広まらず、そうこうしているうちに2000年代の米国左派の推進するインターセクショナリティ概念に取って代わられたのではないだろうか。

3.日本におけるインターセクショナリティ受容

ポジショナリティは、個人に自分の位置を確認させる。すなわち、個としての位置を深く考えることを常に求める。そして、同じポジションの人は二人としていない以上、人を個に切り分ける思想でもある。この厳しさと孤独に耐えられない人は、当然インターセクショナリティを歓迎するだろう。

現代のアメリカでインターセクショナリティという概念はクィア理論とも強く結びつき固定化し、左派における大きな政治的動力となっている。インターセクショナリティは、分析はしても人を結びつける。なぜなら社会運動と一体だからだ。

もちろん、ポジショナリティ概念もマイノリティの声を聞くことを求める左派的な考え方であるが、インターセクショナリティは、一人で自分の位置を考えるというポジショナリティの要求する地味な作業からは遠く離れ、社会を変えるためにみんなとおこなう社会運動という性質を帯びている。そしてこれが日本にもそのまま輸入されている。

インターセクショナリティの日本における受容は、アメリカからの輸入であるという性質上、クィア理論のアイデンティティポリティクスと深く結びついている。インターネットで検索をすると「インターセクショナリティ」は「クィア」とセットで語られていることが実に多い。私は、インターセクショナリティ本来の、被差別の交差点から逃れられずにいる人を見出し、その主張の正当性を声にならない声もふくめてすくいとるべきだという根本理念には、疑問を呈するものではない。問題なのはその用いられ方だ。

日本においてインターセクショナリティを唱える人々は、被差別のインターセクションから逃れられず声にならない叫びをあげている人たち、ではない。主にはそれらの人たちを救う側として自己認識する人たちだ。マイノリティに気づき、マイノリティに手を差し伸べる側だと自分を認定する人たちだ。

ここにおいて、自己のポジショナリティは完全に忘れ去られる。無価値で無意味なものとして脇へ投げ捨てられる。

トランスアライを自任する男性たち(そういう人たちはインターセクショナリティを掲げることも多い)に見受けられる傾向はこういう感じだ。

「男性としての自分の加害性?自分には関係ないし、そ ん な こ と よ り も マイノリティである『トランス女性』を助けることが大事であり自分はそれを行うアライです、それが自分のアイデンティティです」。そうやって自分のポジショナリティをまったく考えず、自らがマイノリティと認識した人たちだけを助けることに依存し、アイデンティティポリティクスの流れに自ら積極的に乗っていくのだ。

「1.小宮友根氏はインターセクショナリティに何を見るのか?」で見たような、(ポジショナリティを回避するためという隠れた役割も背負わせつつ)インターセクショナリティを無理筋でも持ち出して積極使用していくという試みは、実のところ、このような現実におけるインターセクショナリティを理由としたポジショナリティの廃棄が先にあって、後追いしているだけなのではないだろうか。

繰り返すが、インターセクショナリティという概念自体には学ぶべきところが多いし、女性にとっての力になりうる概念だ。しかし、現実の中でクィア理論と結びつきすぎて輸入されたインターセクショナリティという思想をそのまま無批判に鵜呑みにするのは、女性にとって危険であり愚かというほかないだろう。

アイデンティティポリティクスは、正義の感覚と結びつき、強烈に人を惹きつける。だがその政治運動がもたらしたものが明らかになってきた現在、解毒剤が必要だ。インターセクショナリティのことばかりを言って己のポジショナリティ――何者でありどの立場からものを言っているのか――を顧みない学者の言葉は空疎だ。どんなにキャッチーな語彙を使おうとも、いつかその空疎さは批判されるだろう。己自身を知り、己の立場性を知ることは、学者であるならば一層求められて然るべきことなのだ。

追記

このように、いまアイデンティティポリティクスへの解毒剤としてポジショナリティを活かすべしという文を書きはしたものの、岡真理氏の『彼女の「正しい」名前とは何か』の194~5ページには、このような言葉も入っていた。

だが、私たちの発話の位置を明らかにするのは、そうした私たちの意識的な吟味からつねにとりこぼされる者たち、私たちがその存在を忘却している他者との関係性なのだ。…中略…全ての女性たちの解放などと自分が語っていた、その「女性たち」のなかに、トランス・ジェンダーの女性たちやトランス・セクシュアルの女性たちは入っていないのではないかと、突き付けられるために。

これを初めて読んだ当時は、岡氏から日本人女性フェミニストたちに向けられた厳しい要求の連打のうちの一つとして受け取った。「男性として生まれた人のことまでフェミニズムが引き受けないといけないのか」と驚愕はしたものの、この言葉の重大性を理解しきれず、そのまま長年忘れていた。

ここに見るように、ポジショナリティに沿った考え方であれば必ずしも客観性が担保される、というわけではない。他者からマイノリティだと主張されれば無防備になるという欠点は、(少なくとも岡氏の当時の思考範囲における)ポジショナリティにも存在したし、その点ではまさしく今のインターセクショナリティの前身といえるだろう。

私は、岡真理氏がトランスジェンダーを巡る論戦に参加してくることを待ち望んでいる。岡氏の名前は2019年のWANの書名にも2021年のオープンレターにもなかったが、もしも2000年の時点から思想が変わっていないのならば、かなりがっかりだ。彼女のように知的な人が同じところで22年も足踏みしているなんて信じられないのだ。

岡氏には、ご自身の提唱したことの後継であるインターセクショナリティという概念が日本のジェンダー学の世界にもたらしたものについて受け止め、責任をもって論争に参画していただきたい。そしてsex-based rightsを求める日本の女性たちからの声に真剣に向き合っていただきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?