これは小説、ということにしておいてください。

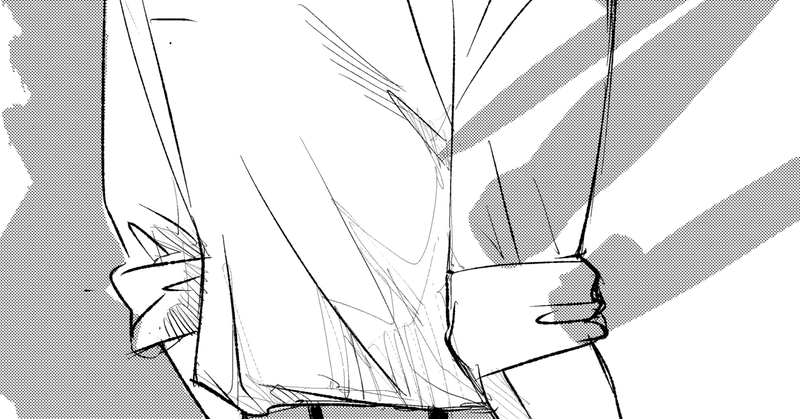

目が覚めたとき、視線の先には彼の背中があった。窓から覗く薄闇に目を凝らし、無音の空間に耳をそばだてる。微かな空気の音とともに上下するそれに安堵しつつ、さらに何かを確かめるように手を伸ばす。

いつもは私と張り合えるくらい細いくせに、こうして触れてみるとやっぱり私より筋肉質で、広くて逞しい。そして私のとは全く違う肉感をもつ腕と、分厚く浮き上がった肩甲骨。自分にないものを求めるからこそ性差が存在するのかもしれない、とふと思う。そのまま腕をまわし頬をつけ、きちんと穏やかな鼓動に耳をすませた。

時折、近くにいるのに遠くに感じたり、ほんとうに生きているのか確認したくなったりしてしまうことがある。この時間が永遠に続かないということ、そしてそのときがいつ訪れてもおかしくないということに、私が勝手に怯えているのかもしれない。今がまさにそれで、呼吸を確かめてもなお、私はその体温を求めたくなってしまう。

これは根本的な寂しさからというより、果てしなく大きな感情に私自身が支配されてどうしようもなくなっている、という方が正しい。

一生だとか永遠だとか、もちろん叶うはずのない夢物語だということはわかっている。それでも、こわれてしまうのはできれば今日明日であってほしくない。手に入れたものが大きければ大きいほど、失ったときに空っぽになる恐怖もまた大きくなるのだ。

手を伸ばせば届くところにいて、私が求めればいつだって抱きしめてくれて、私との未来を一緒に想像してくれる。このままでいい、このままがいい。いつまでもあたたかいまま、私の隣で眠っていてほしいのに。

彼は変わらず平和な寝息をたてている。猫がやってきて彼の安眠を邪魔しようとも、私がこうして背中に額を擦りつけてもぴくりともしない。それが余計にたまらなくて、思わず腕に力を込める。

怒涛の、と枕詞をつけるのにあまりにも相応しい期間だった。誰かとこんなに心を通わせたことも、誰かとあんなにひとつになりたいと願ったことも私にはなくて、無我夢中だった。

あの頃の向こう見ずで真っ赤な炎は、静かで青い、強かな灯火になった。以前よりゆったりと構えられるようになっても温度はずっと変わらぬまま、そして私の意志も揺るぎない。

私はここで生きると決めた。この人と生きると決めた。それは手に入れる覚悟とともに、失う覚悟もするということ、なんだと思う。それが誰かと生きることの全てではなくても。

寝起きのふにゃふにゃな顔にもくしゃくしゃの頭にも、いつか何も感じなくなる日が来るのだろう。あーよく寝たーー、と伸びをしながら彼は階下へ降りていく。そのうち姿が見えなくなっても、残されたぬくもりが消えてしまっても、せめてこの灯りだけは絶やさずにいよう。そうすれば、何があっても立っていられるはずだから。

ご自身のためにお金を使っていただきたいところですが、私なんかにコーヒー1杯分の心をいただけるのなら。あ、クリームソーダも可です。