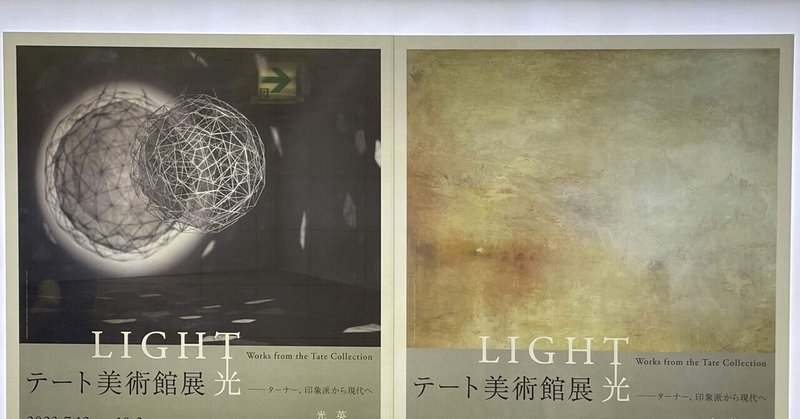

【れぽ】テート美術館展 ーターナー、印象派から現代へー

▷テート美術館展

先日、国立新美術館で開催されている「テート美術館展」に行ってきました。

ターナーや印象派の画家たちが生み出してきた描写から現代に至るまで芸術家たちがどのように光を表し、作品に生かしてきたかがテーマとなっている企画展です。

絵画や写真、インスタレーションなど様々なジャンルん作品を見ることができました。

▷テート美術館

まず、テート美術館とはイギリス政府が所有する美術品を管理しているテートという組織が運営する美術館のことで、イギリス国内に4カ所あります。また、オンライン鑑賞ができるテート・オンラインというのもあり、前述の4カ所とは別に5つ目の美術館とされているそうです。

▷ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー

ターナーは若くして風景画家として認められていました。しかし、全ての色彩は光と闇の唯一の組み合わせであるとするゲーテの『色彩論』に影響を受けて直感的かつ科学的アプローチで作品を制作し、次第にツヤの出る塗料や淡いトーンの配色を用いた独自の光の表現を生み出し、寒色と暖色、光と闇を対比させる抽象的表現を得意とするようになりました。

特に『陰と闇ー大洪水の夕べ』では上下の色彩の対比とあたかも光っているかのような中央の光の表現がとても印象的に描かれています。

▷神話と光の表現

神は光を最初に創造したと考えられており、光は善や純粋、闇は悪や破壊を表すと言われていました。

そのため、今回の光をテーマにした作品の中には神々や神話をテーマに描かれたものも数多くありました。

ロマン主義の先駆的画家と称されるウィリアム・ブレイクの『アダムを裁く神』でその一端を見ることができます。これはキリスト教の聖書で描かれる有名な原罪が裁かれるシーンを描いています。裁く側でこのシーンの中で善とされる神の周辺は光を、反対に裁かれる側であり悪とされるアダムの周辺に闇を表現したと思われる色彩の対比が顕著に用いられています。

▷現代の光の表現

PCやその他の機械、電灯などが普及した現代では、蛍光灯を使用したインスタレーションや対照の動きに合わせた光を当てる動くインスタレーションなども多く制作されているようです。

2000年代にコンピュータグラフィックとして制作された作品や、蛍光灯を並べて光り方を楽しむ作品などがある中で私が最も驚かされたのは1969年に製作されたジェームズ・タレルの『レイマー、ブルー』でした。

この作品は小部屋を青いライトでいっぱいに照らし、中央の壁が浮かんで見える、という作品です。こういった作品を見るとやはり、どんなことを表現しているのだろうと創造したくなってしまうのですが、タレルはこう述べているのです。

「私の作品には対照もイメージも焦点もないのに、あなたは何を観ているのでしょうか。見ているの自分自身を見ているのです。」

この言葉を見て私はハッとしました。作品は作者の意図を考えるだけでなく、その作品を見て自分自身がどう感じるのか、それを見つめることで作品を通して自分自身を見ることにもなると気付かされたのです。

▷むすび

ここまでお読みいただいた読者の皆さん、ありがとうございます。

もちろん、今回の展示ではここで紹介した以外にも本当に素敵な作品がたくさん展示されていました。テート美術館展は明日、会期が終了してしまいますがまたいつか鑑賞できる日が来ることを心待ちにしています。そして本場イギリスのテート美術館巡りができたらいいなと思っています。

今回の展示に行けなかった皆さんもぜひ、テート美術館に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

ps.『レイマー、ブルー』撮影禁止だったためお見せできないのが残念ですが、機会があったらぜひ見てみてください、不思議な感覚をに包まれます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?