安井仲治の写真展と、CGによる立体表現について

昭和初期の写真家、安井仲治の写真展に行ってきました。

安井仲治は昭和初期から戦中くらいまでに活動したため、白黒写真の作品しか残っていません。これは単純に、技術的な制約によるものです。一方で人の目はカラーでものを知覚する構造なので、白黒で撮影された写真は色の情報量が欠落しているにもかかわらず、むしろ今まで気づかなかった世界の側面を知る手がかりとなったのだと思います。

安井仲治に関して言えば、風景写真、人物写真、そして合成やコラージュを駆使した前衛写真などその興味範囲はとても広かったようです。その中で私が印象に残ったのは、白黒ならではの強いコントラストによる立体・奥行き表現でした。

話は少し飛びますが、1980年代のコンピュータグラフィックス(CG)で見られる、サイバーな雰囲気のワイヤーフレーム表現は、今見てもかっこいいものだと思います。1982年公開の「TRON」という映画は、CGを使用した最初期の作品ですが、この作品でも地面にグリッドが引かれたワイヤーフレーム表現が使用されています(8:14くらいから見ると分かりやすいです)。

通常、人は二つの目による立体視と、光源がもたらす陰影により凹凸を認識しており、このようなワイヤーフレームによる立体把握がなされるのはレアケースだと思います。しかし、当時のコンピュータの処理能力の限界から、このようなワイヤーフレームによる立体表現が編み出されたのでしょう。

一方で、安井仲治の白黒写真にも、このようなワイヤーフレーム表現的なものを志向したのかと思うような作品がいくつか見られました。

*以下の写真は下記サイトから引っ張ってきています

これは展覧会では「甕工」というキャプションがなされていました。すだれの影が労働者に写ることで服の凹凸が表現されています。私自身が知らないだけかもしれませんが、あんまり絵画でこのような凹凸表現は見たことがないように思います。

こちらはとても有名な作品のようです。階段に斧と鎌を立てかけただけですが、影の形により階段の凹凸が表現されています。

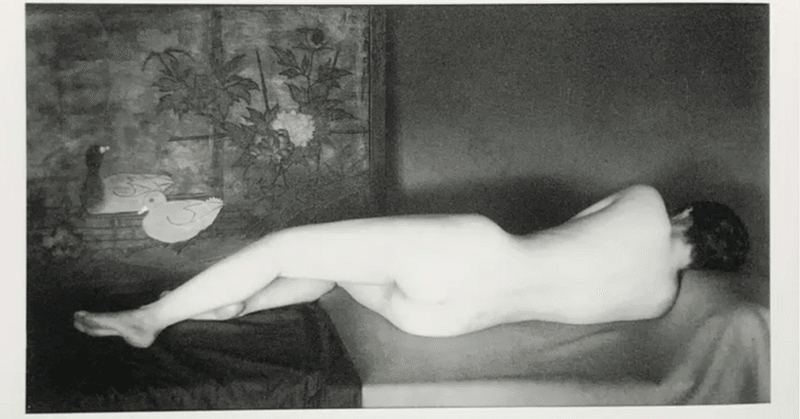

これは展覧会では「(海女)」というキャプションがなされていました。カッコつきなのは、本当の題名は不明なためでしょうか。水面の波による光の透過が、人体の凹凸を反映して湾曲しています。

一方で、従来の絵画でも見られる陰影による凹凸表現も見られました。

これは、やせた頬、たくましい首筋が光と影により表現されています。安井仲治は写真に人の手を用いて色を盛るようなこともしていたそうで、まさにこれは絵画的表現だと思います。

ここまではミクロな凹凸表現について記載しましたが、風景全体を前景、背景にわけるというもっとマクロな視点における距離の表現として、背景に光を当て前景を影とすることで奥行きを表す技も使われていました。

とくに後者の「馬場町」の写真では、撮影者からの単純な距離としては並んでいる人々とその背後の建物はそれほど離れていないのに、陰影により人々が前面に押し出されているように見えてとても効果的に思いました。奥行きを表現する古くから知られた方法としては遠近法がありますが、写真展ではあまりこういった遠近法を積極的に用いた作品は見られず、安井仲治自身もあまり遠近法に強い興味がなかったのかなとも思います。(下に掲載する写真も展覧会には出品されていなかったと記憶しています)

長々と書いてきましたが、一番言いたかったのは最初のほうに掲載したワイヤーフレーム的な表現についてでした。従来の絵画ではあまり見られなかったワイヤーフレームでしたが、白黒写真により影のコントラストが強調されたことで、凹凸表現としてのワイヤーフレームが発見されたのではなかろうか?、そしてこのワイヤーフレーム表現が80年代のCG技術により写真とは別個に復活したのだとしたら面白いな、ということです。私はど素人なので、全然的外れなのかもしれませんが…。

もう一つ、安井仲治からは離れますが、戦後あたりのオブジェやインスタレーションなどの「現代」美術と、CGによる架空の空間の立体再現と目指すものは一緒なのかもしれないと思うこともあります。

説明しても「よく分からない」と言われたので動画を作りました。 https://t.co/Per0i8u0G1 pic.twitter.com/ikIRO6QvRN

— 青木@蔵 (@tahito) January 27, 2024

これは、灘中学の入試問題を動画により解説したものです。これ自体は芸術を志向して作られた動画ではないのですが、一方でCGなどが全くない時代にはこういった、「頭の中で再現するのが難しい立体を、実体空間に発生させた」ものは、ある種の快感を呼び起こすものだったのではないかとも思います。

そう考えると、50年から100年くらい前の「現代」美術と現代のCGが与える気持ちよさは同じ種類のものなのかもしれないなとも思ったりします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?