ミルクマン斉藤さんと、試写室でふたりウケした映画、『フェティッシュ』

情報誌時代にすんごくお世話になった、ミルクマン斉藤さん(斉の字、なんども間違ってすいませんでした)が急逝された。

いつもにこやかで面白い方でしたが、映画にぶさいくなヒロインが出てる時だけは、目が三角になって怒ってらした(笑)。

実は、ミルクマンさんとは、映画評論家としての活動のはるか以前に(そしてワタシは高校生時代に)、同じ場所に何度もいたことがある。「オルフェの袋小路」という映画サークルが主催する、京大西部講堂でのアングラ映画上映会だ。

上映会のある土曜日に、私は学校が終わるとバスに飛び乗って昼からオールナイトの30本連続上映(実験映画なので尺が短いとはいえ)に、勇んで参加していた。深夜上映の際は、硬い木のベンチで朝まで寝ていたこともある(実際、トランス状態に誘うような、意味不明作品も多かった)。

後から直接会って聞いたことなのだが、なんとミルクマンさんは、このサークルのスタッフで、受付なんかもやっておられたという。ということは私の切符ももぎってもらっていた。映画の前衛性についてゆけずに、寝落ちしてる姿も見られたか。

ミルクマンさんの原稿は、1本の映画の解説にも、背景情報がとても豊富。他のライターにはとても真似のできないレベルだったが、その情報の深さには、一般に上映されてないアングラ映画や実験映画もディープに観てきた経験の裏打ちがある。そして、ワタシの映画体験のルーツとなったアングラ映画イベントに、ミルクマンさんが関わっていたいたことにも、奇遇を感じた。

編集者としてミルクマンさんと会うのは、その5−6年後だが、今度は同じ業務試写室で映画を見る立場になった。

業務試写室は、劇場とは違って30人掛けくらいの小さい空間で、観客の反応が手に取るようにわかる。配給会社も、試写に来ている人のリアクションを観察して、ヒット予想や宣伝の方向性を考えたりする。

たまに、数十本に一本「私とミルクマンさんだけが大ウケする」映画というものがあった。

ふたりの笑いのツボとなるのは、ミニシアター系の作品の中にたまに出てくる、現代アートのパロディや、必要以上にマニア受けを狙った描写なのだが、そういう「ツボが目立ってしまう」作品は、オタク好みにとどまっているという証拠で、絶対にマス受けしない。試写室で私とミルクマンさんだけがツボにハマって大笑いするたびに「あの二人だけがウケてる。この作品はヒットしない」と、配給を震え上がらせたようだ(当たってると思う)。

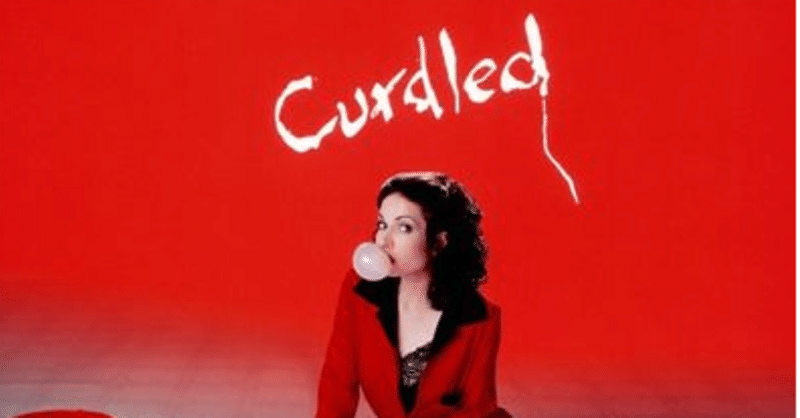

「“ふたりウケ”した作品、いろいろあったなあ」と思い返してみたが、特に爆受けしたのが、『フェティッシュ』(96)だ。

タランティーノ総指揮作品で、殺人事件マニアの女の子のブラックコメディだが、このヒロインが、マヤ・デレンの『午後の網目』(43)の、マヤがナイフを手に壁を這ってゆくシーンそっくりに動く場面がある。試写室にいた他の人たちにとってはなんの変哲もないシーンに見えただろうが、ワタシとミルクマンさんには、この実験映画の伝説の名作へのオマージュが刺さりすぎた。狭い試写室で「キター!」と、激しい“ふたりウケ”状態。ほかの観客は、さぞ居心地も悪く気味も悪かったろう。

もちろんこの映画はヒットしなかった。

原稿でも多大にお世話になったが、京都のギャラリーでひっそり開催されたプライベートな深夜の映画上映会も楽しかった。

ワタシが情報誌を離れてからは、おなじNHKラジオ番組のレギュラーを担当しているご縁で、登板表でミルクマンさんの名前を見ては「元気かな」と思う程度に疎遠になってしまっていた。元気だった姿がデフォルトだったので「いつかどっかでひょっこり会うだろう」ぐらいに思っていた。

去年ジョナス・メカスのドキュメンタリー映画『眩暈』(22)を見た。メカス作品はあのアングラ映画上映会の横綱的なプログラムだった。つまり神格化されていた。しかし、この映画には、あきらかにそれとは違う温度感がある。ワタシはそれをすご心地よく感じたが、チラッと、ミルクマンさんの顔も浮かんだ。あの時、心酔して見ていた「前衛映画の巨匠」を相対化する視点のドキュメンタリーに、ミルクマンさんは、今ならどんな解説をするだろう? 聞いてみたいなと思って、そのままになっていた。

もうそれが叶わない。

悔やんでも遅い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?