文章を正しく書くハンドブックがある/作家の僕がやっている文章術020

紛らわしい言葉に気をつける

駆け出しの記者の頃にデスクから呼び出しを受けました。

「おい“A秘書官はこの見積もりは高いと出入りの広告代理店の営業マンにごねた。"と書いてあるがA秘書官は死んだのかっ!」

と、すごい剣幕でした。

私は頭の中にQuestion Markを浮かべ何のことか、分かりませんでした。

「そこにある広辞苑を引いてみろっ!」

そこで初めて「ごねる」とは「死ぬ」という意味で「グズグズと文句を言う」ことは「ごてる」と表記するのだと知りました。

「お前は言葉の誤用を記事として掲載するところだったんだぞ」

もっとも新聞社の場合には、書き上げた原稿はキャップのチェックを受け、デスクのチェックを受け、校閲部のチェックを受け、編集長のチェックを受け、ときには局長のチェックを受けるシステムになっています。

しかも初稿を書いて提出した後に、初校(正)でチェック、第二校、最終校、ときに念校でチェックと、原稿の確認をそれぞれの役職の人たちが3~4回繰り返すことがあります。

記者個人が言葉の間違いを犯したとしても、何重ものチェック機構によって、誤用記事が掲載されるリスクは少ないと言えます。

ひとりぼっちの執筆者

しかし、個人で執筆して、個人で編集して、個人で掲載するスタイルでは他者のチェックを受けることがかないません。

ネット上に、誤情報、誤表記、言葉の使い間違いがあふれているのは、そうした事情によるものだろうと推測しています。

言葉の誤用は、聞き覚えや話し言葉のクセによって書き言葉にも反映されがちです。

いくつかの例を挙げておきます。

<例文1> あ行の誤用例

愛想を振りまく → 愛嬌を振りまく or 愛想が良い

合いの手を打つ → 合いの手を入れる

明るみになった → 明るみに出た or 明らかになった

青田買い → 青田刈り

足元をすくわれる → 足をすくわれる or 足元を見られる

頭をかしげる → 首をかしげる or 頭をひねる

台風の当たり年 → 台風の多い年

=当たり年は縁起の良いことに使う=

あわやホームラン → もうひと伸びでホームラン

=あわやは良くないことが起こりそうなときに使う=

一抹の望み → いちるの望み or 一抹の不安

嫌気がする → 嫌気がさす

笑顔がこぼれる → 笑みがこぼれる or 笑顔になる

押しも押されぬ → 押しも押されもせぬ

汚名挽回 → 汚名をすすぐ or 名誉挽回 or 汚名返上

女手ひとりで育てる →女手ひとつで育てる

あ行(台風の……当たり年は、あ行に掲載)だけで、これだけの誤用の例が挙げられます。

執筆のハンドブック

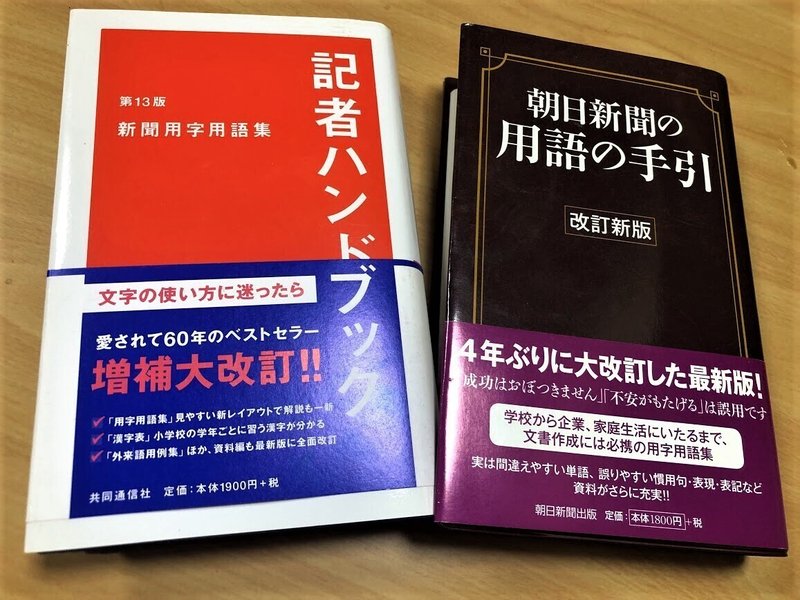

厚い辞書をいちいち調べるのは面倒だと考えるならば、お勧めは新聞社、通信社、テレビ局などで使われているハンドブックです。

コンパクトで、辞書機能があり、記述のルールや、誤用への注意などが載っています。

言葉の使い方に迷ったときや、あやしいなと疑念を抱いたときに参照すると、たいていの答えが載っています。

<例文2> 書き表し

一人一人 → 一人ひとり(と表記すると読みやすい)

おそれ → 怖れ 恐れ 畏れ(のどれを使うべきか)

ひばく → 被爆 被曝(の細かい意味の違い)

<例文3>ときと場合の書き表し方

和室に入るとき、靴を脱ぐときは → 和室に入る場合、靴を脱ぐときは

=大前提には場合を使い、小前提にはときを使う=

郵便を送るとき、窓口が閉まっているときでも → 郵便を送るとき、窓口が閉まっていることがあっても

=時制の一致が重なる場合には、状況で言い換える=

ハンドブックを何回も読みながら原稿を書いていると、言葉に詳しくなり、やがては辞書やハンドブックに頼らなくても、原稿が書けるようになるものです。

ハンドブックは市販されています。

お勧めするハンドブック

『朝日新聞の用語の手引き』朝日新聞出版

『記者ハンドブック』共同通信社

『読売新聞 用字用語の手引 』読売新聞社

まとめ

初心者のうちは、ハンドブックを活用する

言葉に詳しくなると原稿を早く書けるようになる

辞書やハンドブックに慣れてくると言葉に詳しくなる

書き慣れないうちは、なるべく辞書を引きながら言葉を覚える

サポートしていただけると、ありがたいです。 文章の力を磨き、大人のたしなみ力を磨くことで、互いが互いを尊重し合えるコミュニケーションが優良な社会を築きたいと考えて、noteを書き続けています。