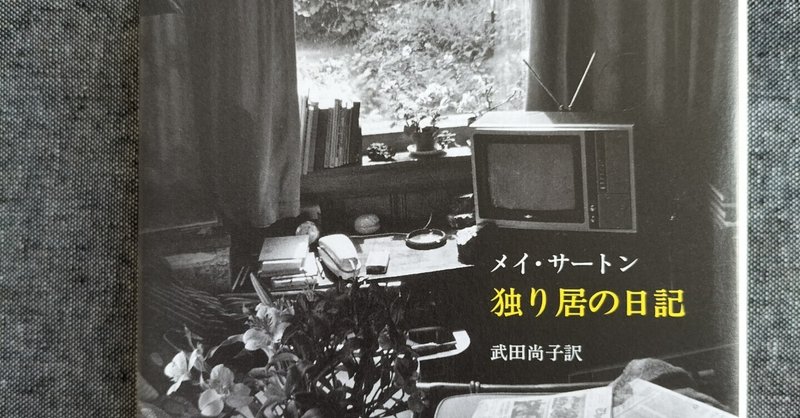

メイ・サートン『独り居の日記』武田尚子訳、みすず書房

ものすごーく久しぶりに読むメイ・サートン。『夢見つつ深く植えよ』がよかったことは記憶しているが、その内容はほとんど覚えていない。さらには、昔つけていた読書記録によればわたしはサートンの本をけっこう読んでいたのだ(完全に忘れていた!)。『猫の紳士の物語』、『今かくあれど』、『82歳の日記』(これは死の前年の日記)を読んでいた。今回の『独り居の日記』は著者が50代のときのものだから、順番を無視して読んでいるわけだ。

以前読んでいたときは意識していなかったが、この人は若い頃にヴァージニア・ウルフに会っていたり、オーデンが新聞に書いたコラムの感想を書いたりしている、つまりそういう時代の人(1912年生まれ)なのだが、あるとき著作で自身が同性愛者だと告白し、そのために勤めていた大学の職を失っている。『独り居の日記』でも世間の無理解に憤慨したり疲れたりしている。こういう人たちが奮闘してきた結果が現代のLGBTQ理解につながっているのだとあらためて思った。

それ以外にも、感情の起伏が激しすぎる自分の性格や、いい作品を書こうと思いながらもベストセラーになることを願う矛盾など、正直に告白している。また、野良猫に餌をやった結果子どもがどんどん増えてしまったこと、ファンからの多すぎる手紙に返事を書くことで時間が奪われること、恋愛の相手との価値観の相違からついに別れることを決意するなど、独りで静かに暮らすはずがなかなか穏やかな心境にはなれない様子がよく描かれている。

わたしが以前読んで感心した『夢見つつ深く植えよ』はたいへん評判がよくて、その結果一種の〈神話〉になってしまったらしい。それゆえの憂鬱もあったようだ。

メイ・サートンは、少なくとも日本では、一連の日記がよく読まれるようだが、彼女が心血を注いだ詩はどうなのだろう。わたしは詩人サートンは名前さえ聞いたことがないが、本国では評価されているのだろうか。日記を読んでいてわたしはいろいろな箇所で良くも悪くも「アメリカ人らしいなぁ…」と思うことが多かった。どこか〈過剰〉であると感じるので。アメリカでは日本とは作家や詩人として、もっと違う意味で評価されているのかもしれない。

引用されていたシモーヌ・ヴェイユの言葉が印象的だったのでここに写しておく。

「絶対の関心とは祈りである。」「対象はほとんど何でもよいが、花にせよ石にせよ木の皮にせよ、草、雪あるいは雲にせよ、ひとつのものを絶対の関心で長いあいだ見つめていると天啓に似たものが得られると。なにものかが”授けられる”のであり、その何者かとは、常に自分の外にある現実なのだ。私たちは自己を意識することをやめたとき、初めて神を意識することができるが、それは自己を否定する意味においてではなく、賞賛と喜悦による忘我という意味である。」

サートンは、「奇妙なことだが、笑いも同じ効果がある。瞬間であれ、私たちは無執着を達成したときはじめて笑えるからだ」と付け足している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?