食べると飲むが曖昧なモンゴルのお茶

10年ぶりのモンゴル。なつかしい家族の家に到着し、からっぽの胃にまず入っていったのは、お茶だった。モンゴルのお茶は、塩味がきいたミルクティー。うすいミルクにほのかに茶の香りがし、少ししょっぱい… と思ったらしょっぱくない。出鼻をくじかれた。こんな味だったっけ??

モンゴルのお茶はスーテーツァイという名で、一言で説明するならば「塩ミルクティー」。材料は、紅茶に似た茶葉、水、牛乳そしてひとつまみの塩だ。あまりに「塩」という言葉のインパクトが強くて、記憶の中のスーテーツァイはだいぶくっきりとした塩味と乳くさい風味があったのだけれど、どうも記憶が改ざんされていたようだ。塩気はわずかで、しょっぱいというよりもぼやんとしたミルク風味がひきしまる程度。この家のはミルク分は少なくて水のように薄く、そして茶葉はほんの少ししか入っていないから、「ちょっと茶風味のある薄い牛乳」といった感じ。お茶を飲むというよりは、味付きの水を飲んでいるようで、ごくごくいけてしまう。

今回モンゴルを訪れたのは、乳製品加工への興味からだったが、過ごすうちにこのスーテーツァイがものすごく気になり始めてしまった。なんかもう、嗜好品としてのお茶の領域をはるかに超えているのだ。

あらゆる食べ物がお茶に飛び込む

4軒の家庭に滞在し、それぞれ作り方や味が違ったものの、①塩味を感じるほどしょっぱくはない ②茶葉が少なくて色は大してつかない ③乳と水は半々くらい というのは共通だった。

朝に、夕に、食事の合間に。あらゆるタイミングにスーテーツァイを飲む。草原の家庭では、朝に鍋いっぱいのスーテーツァイを作って保温瓶に入れておき、一日中飲んでいた。

飲むだけでなく、あらゆる食べ物と共に食べる。言い方を変えると、あらゆる食べ物がスーテーツァイの中に飛び込んでいく。

揚げドーナッツのボルソック。これは一口大サイズで、食卓や棚に常に置いてある類のものなのだけれど、ドーナツという言葉で想像される甘くてふわっとしたものではなく、生地はぎっしりしている。

温かいスーテーツァイのコップにいくつかぐいっと詰め込んで、しばらく置いておくと柔らかくなる。もそもそした食感がしっとりし、食べやすい。

揚げ餃子のホーショル。

刻んだ羊肉または牛肉と玉ねぎを混ぜて、塩などで味付け。皮に包んで揚げる。手づかみで食べる大きめサイズ。

餃子にかぶりついて中に茶を注ぎ込むか、餃子の方を茶につっこむか。どちらも一瞬ひるむ発想だが、どちらもうまい。

うまいホーショルを作るコツは、刻んだ肉に羊のお尻の脂身を混ぜること。肉に甘みが加わる。しかし、脂が入った上に揚げてあるので、ホーショルを3つ4つと食べ進めると口と胃の中がぎっとりしてくる。そこで次のホーショルをスーテーツァイにつっこむと、さっぱりするし単調な味も変わって、あと2つはいけてしまう。

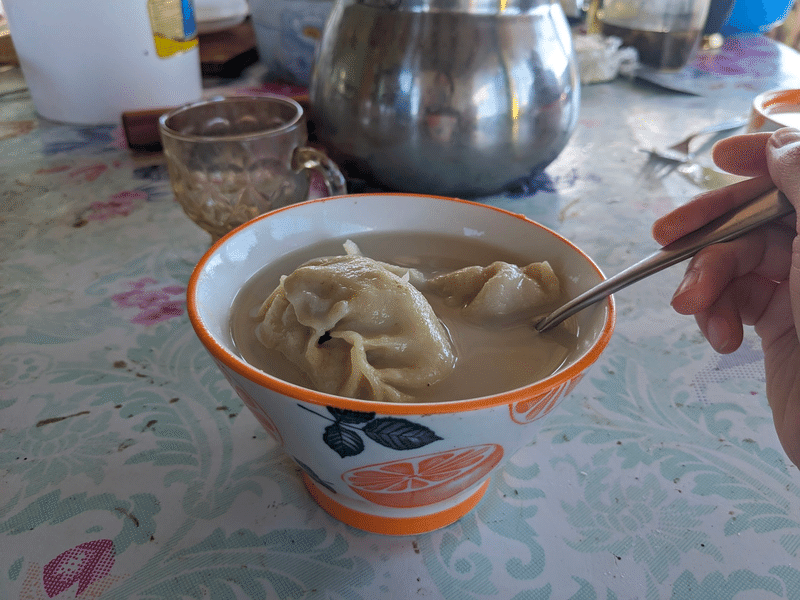

巨大な蒸し餃子マンテ。

中身はホーショルと同じ肉あんで、こちらも手づかみで食べるサイズ。ホーショルは平たくて揚げるのに対し、マンテは肉まんのようにぷくっとして蒸す。

夕飯に作って、その日はハフハフ言いながらそのまま食べた。食べ切らず残った分は、翌朝の朝食に。冷えたマンテを器に入れ、「朝食だよ」と言われたからそのまま食べると思ったら、次の瞬間スーテーツァイが注がれた。

えっと驚くも一瞬。食べたら、なにこれおいしいじゃん!冷めたマンテはほんのり温まり、あふれた肉汁が混じった茶はまるでミルクスープだ。しょっぱくてこってりして、ラーメンを食べながら牛乳飲むという子どもの頃好きだったあの食べ方を思い出した。

隣を見たら、父さんはそこにさらにボルソックを放り込んでいた。マンテだけでは足りなかったのかな。AがうまくてBもうまいので、A+Bもうまい。

スーテーツァイに飛び込むのは、ダンプリング系だけではない。

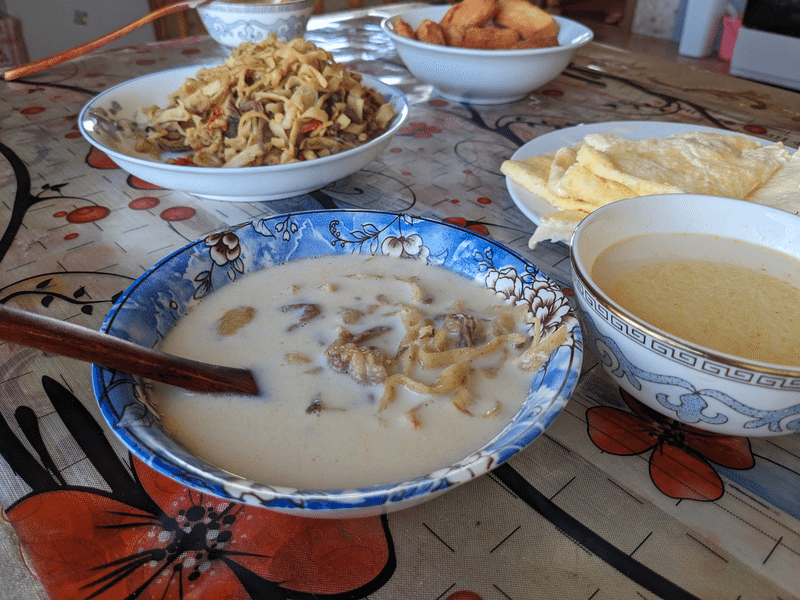

ツォウォンはモンゴルの焼きそばだが、麺から家で作る。生地を麺棒で薄く伸ばして、その布のような状態の段階で一旦焼くのがポイント。それを刻んで麺にするので、具と炒めてもシコシコした食感になり、食感好きにはたまらない。食べているうちから「これスーテーツァイと食べるともっとおいしいんだよ。明日の朝ね」と言われてドキドキした。

翌朝、予告通り、スーテーツァイを注いで食べた。たしかにこれはうまい。ツォウォンは肉の脂が冷めて固まりボソボソになっていたはずなのに、あたたかい茶で溶かされ、麺の塩気がミルクで中和され、やさしい味になって朝ごはんにぴったりだ。というか、これこそまるで味噌ラーメン✖️牛乳ではないか。子どもの頃は口の中であわせても「お行儀悪い」と言われたのに、皿の中でまぜあわせてしまうなんて。もっと早く知りたかった。

その他、炒め飯でもなんでも、すべて「ツァイに入れてもおいしいよ」と言われ続けた。

お茶はスープ代わり

しかし、それだけではなかった。さらに驚いたのは、料理する段階でスーテーツァイを使うというもの。ここまでは「完成した料理をツァイに入れる」だったが、料理を作る過程でもうツァイをあわせてしまうのだ。

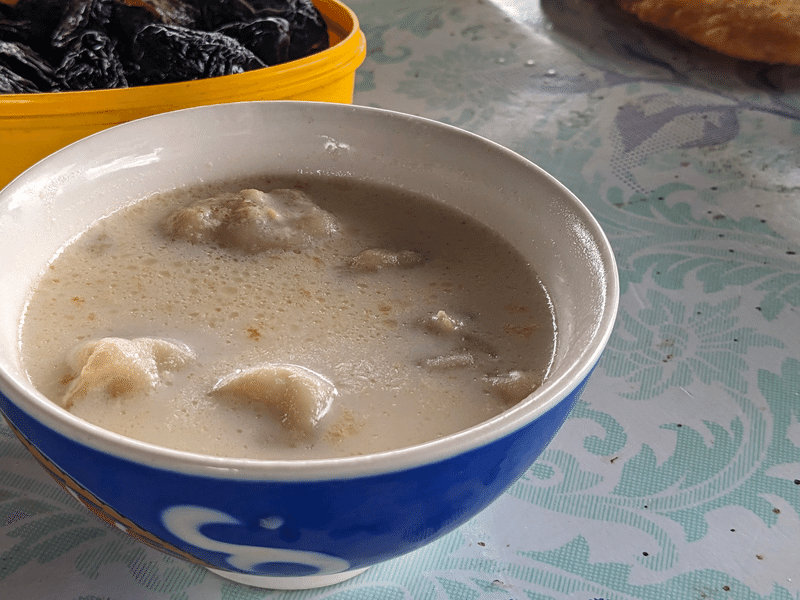

その料理の名は、バンシテツァイ。バンシというのはゆで餃子のようなものなので、ざっくり訳すならば「餃子茶」だろうか。この時のツァイは、いつものよりちょっとリッチだ。

まず羊のお尻の脂と小麦粉を炒めてルーのようなものを作る。

少し色づいてきたら、そこに粟や雑穀粉を加え、香ばしくなってきたところにミルクと茶葉と塩を入れて煮るのだ。この時点で、お茶というよりスープだ。

そこに、包んだ羊肉餃子(バンシ)を放り込んでいく。

15分ほど煮たら完成。ときどき破れたバンシからあふれた肉汁がスープに混じり、塩気とコクが絶妙だ。「雨降りの晩の翌朝はバンシテツァイ。体が温まるからね」と教えてくれたその言葉の通り、食べると体が芯から温まる。うまいので毎晩雨が降ってほしい。

なぜお茶が食べもの化するのか?

しかし、なぜこんなにもお茶が”食べ”られるのだろうか。すでに述べた内容とやや重複するが、改めてまとめてみたい。

① お茶は水代わり

前提として、モンゴルの地は飲み水の確保が容易でない。年間降水量は、少ないところで30mm(!)、多いところでも400mm程度なので、小麦の栽培限界以下だ。砂漠エリアはもちろん、草原でも都市でも水資源は潤沢ではない。それに国土が広すぎて上水道が通っていないところが多いので、川などから汲んだ生水を利用することになる。

そこにきて乳というのは、きわめて便利な水分だ。そのまま飲むと乳糖不耐症でお腹がゴロゴロしてしまうので都合が良くないけれど、川の水をわかしたところに乳を入れたら、川の水のにおいや味を覆い隠して飲みやすくなりそうだ。ちなみにモンゴル人だけでなく、遊牧民が基本的に乳をそのまま飲むことをせず、加工して食すのは、お腹ゴロゴロを回避するためだとされる。

そんなわけで、真水100%でもなくミルク100%でもない、「薄めてちょっと香りつけたミルク」は水分補給にちょうどよいのではないだろうか。草原にいると、汗をかかないほどに乾燥しているので、塩分がちょっと入った水分の補給は理にかなっている気がする。

② 温め直しに便利

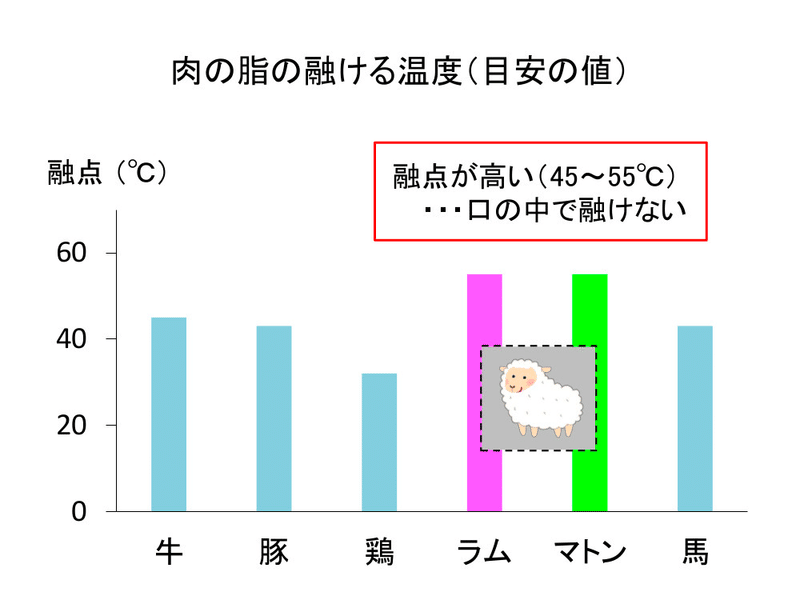

巨大蒸し餃子のマンテも、焼きそばのようなツォウォンも、スーテーツァイの中に放たれて数分もすると、温まってやわらかくなる。単に冷たいものが温まるというだけではない。モンゴルで肉といえば羊がよく使われるが、羊の脂は融点が44~50度程度と他の肉に比べて高いので、常温で放置するとすぐかたまってしまいぼそぼそする。それが温められることで再び融け、口当たりも風味も良くなると考えられる。電子レンジも蒸し器もない草原で生まれた知恵なのだろうか、なんて合理的な温め直し方なんだ。

③ 味変にちょうどいい

モンゴルの料理の味付けは、基本的に塩味のみとシンプルだ。いまはスーパーに行けばマンテ専用やホーショル専用などのミックスシーズニングもあるけれど、とはいえ胡椒とアニスと何かちょっとという程度で、東南アジアのようなハーブリッチな風味でも、西アジアや中東のようにスパイスで抑揚をつけた味でもない。肉の脂と塩が活きてシンプルにうまいが、言い換えると単調だ。そこで中盤でスーテーツァイにインしたら、味が変わるし、脂味もさっぱりする。

モンゴルの食文化は「赤い食べ物(肉)と白い食べ物(乳製品)」で成り立つと言われるが、白い食べ物が調味料的役割すらも担うのだとしたら、なんというか徹底している。

お茶は飲むのか食べるのか調味料なのか?

というわけで、モンゴルのスーテーツァイは私が「茶」という言葉で想像できる範囲よりもはるかに広く活躍していて、「お茶なのに!?」といちいち驚いていたら途中で驚き疲れてしまった。そういえば、スープ作家の有賀薫さんは麦茶をだし代わりに使ったスープを作っていた。茶葉と昆布とスパイスはどれも乾燥した植物という意味では似たようなものだし、お茶は飲み物でも食べ物でも調味料でもあるのかもしれない。

食卓の風味を豊かにするお茶の可能性とミルクの包容力に出会ったモンゴル滞在だった。

今度の日曜日は、ミルクティー餃子のバンシテツァイにしようかな、えのきと油揚げの麦茶スープにしようかな。

いただいたサポートは、 ①次の台所探検の旅費 または ②あなたのもとでお話させていただく際の交通費 に使わせていただきます。