現代のモンゴル遊牧民は、どうやって乳製品加工で生計を立てているのか【前編】

モンゴルといえば、草原の国。国土の7割が草原で、ゲルと呼ばれる移動式の家に住んでいて、馬に乗って移動し、チンギス・ハンと力士で知られる。そんなイメージだ。

その草原で家畜を飼って生活する人々は遊牧民とよばれる。とはいっても、現在世界中で遊牧民の定住化が進んでいて、モンゴルも例外ではない。首都ウランバートルへの人口集中は著しくて、2023年時点で人口の約半分がウランバートルに住む。しかしそれでもまだ他の国に比べたら多くの人が遊牧という生活スタイルを維持していて、人口の約25~40%が遊牧・反遊牧の生活を続けているとされるけれど。

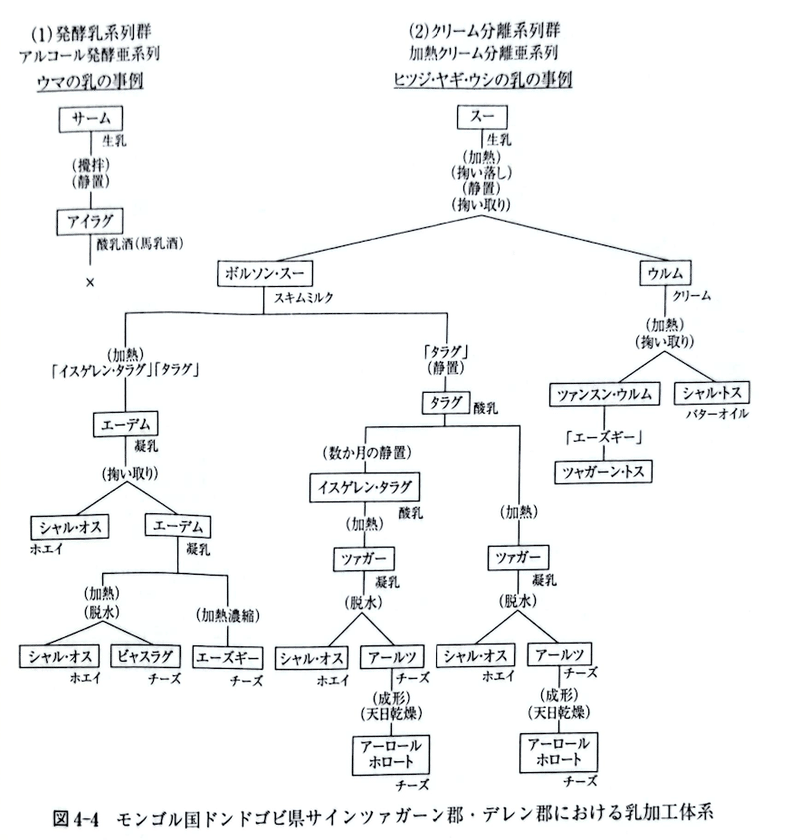

この国を訪れたのは、世界有数とも言われる乳製品加工に興味があったから。中東〜中央アジアにかけての乳加工文化圏を訪れるうち、生乳というこんなにも腐りやすいものを次々と加工して保存を可能にする知恵と技術に惹きつけられた。世界の乳加工地域の中でも特に多くの品目数があり、それが工業化されずに今も家々でつくられているのがモンゴル。そんなこと聞いたら、もうモンゴル遊牧民家庭に行かずにはいられない。

モンゴルの乳加工については、すでに数多の研究がされている。それら論文で「どんなものに加工できうるのか」はなんとなくわかっていたものの、「現代社会の中で何が選択され、どうしてそれを作り続けているのか」という現実世界がわからなかった。現代モンゴル遊牧民は、いったい日々の生活の中で、乳をどのように加工してどう食べているのだろう。

草原の国の大都会

モンゴルに到着すると、、おどおどしてしまった。首都ウランバートルはビルが林立する大都会で、コンビニには韓国味のおにぎりがならび、コンビニの中の大抵のものは日本より高い。巨大なショッピングモールは夜もキラキラしている。おかしいな草原のはずなのに…

しかし街をちょっと離れると、もうそこは草原。コンビニはおろかガソリンスタンドもときどきしかないし、どこまでも続く草地に「地球って広いな」とよくわからない感慨を抱く。モンゴルの国土は広大で、東端のまちから西端のまちに車で行こうとすると丸2日かかる。私が今回滞在したZuunkharaaというまちは、ウランバートルからは3時間ほどなので「うんと近い」部類である。

さて、このZuunkharaa周辺で3軒の家庭と一緒に過ごさせてもらったのだが、いずれも動物を飼ってその肉や乳で生活しているのは共通でありつつ、乳を加工してつくるものは三者三様。予想と大きくちがったのは、自分の生活のためにさまざまに加工しているのではなく、売って現金収入を得るという目的のための加工であったということ。現代の乳加工は、純粋なる「生活の知恵/生活スタイル」ではなく、ビジネスでもあったのだ。どんな戦略で、何をつくっているのか。

Case 1: 「2種類の加工品だけを作り毎日届けに行く」

1軒目の家庭は、Zuunkharaaのまちはずれに住む夫婦だ。子どもたちは独立したので今は二人暮らし。3頭の大きな牛と子牛たち、それから鶏20羽ほどと犬と猫と生活している。やたら動物が多い。

家の敷地は柵で囲まれていて、クリーム色のかわいい小さな家が建っているけれど、その家はほぼ空っぽで昼寝用のベットがあるだけ。二人は庭にあるゲルに寝起きしている。牛も含め動物たちは柵を出て好きなところにでかけていってそのうち帰ってくる。家の概念がわからなくなってきた。

朝は牛の搾乳からはじまる。3頭の牛は、このあたりで見かける一般的な牛よりだいぶ体が大きい。体が大きいためなのか、乳量が多く一頭搾るのにけっこう時間がかかる。その間に牛は動きたがる。なので、器にえさをたっぷり入れて食べさせているところをロープでつなぎ、食べ終わらないうちに急いで搾乳する。

「乳牛として改良された品種で、乳量が多いんだ」と父さんは教えてくれた。30Lのミルク缶がいっぱいになり、夕方にもまた搾る。もっと量が必要になると、時々近くの知人から買ってもいる。牛を飼っているのに生乳を買うのだ。

搾り終えた乳や買った乳は網で濾して干し草や毛を取り除き、乳加工小屋に持っていく。小さな家の脇にあるこの小屋は、毎日乳製品を加工し貯蔵しておくための専用空間だ。

夫が搾りたての乳を大きな平鍋にじゃばっとあける。火をつけて、ガスボンベの栓をひねる。あたたまってきたら少量の乳をひしゃくにとり、スプーン一杯の小麦粉をといて、鍋に注ぎ戻す。そしてひしゃくで乳をすくいあげては高いところから細く注ぎ落とす。

何度か繰り返すうちに、水面が細かい泡でふわふわに覆われてきた。最初はじょぼぼぼという音だったのが、こぽぽぽという音に変わっていく。20回ほど繰り返して終了。鍋をガスの火からおろして、薪ストーブの上に移す。ごくごく弱い火でしばらく温め続け、そのままひと晩静置する。

翌朝起きて見ると、表面に黄色く輝く膜が張っている。膜といってもホットミルクの表面に貼るあんな弱々しいものではなくて、フェルト生地くらいの厚みがあるミルクの布。この生クリームのようなミルクの布「ウルム」が彼らの商品その1だ。父さんはウルムをスプーンで鍋からすくい、プラスチックのパックに詰めて蓋をする。

ひしゃくによるすくい落としは、なぜするのか。搾りたての乳は乳脂肪の塊(脂肪球)の大きさにばらつきがある。すくっては落とすことで、脂肪球が小さく砕かれて大きさがそろい、表面に浮いてきて膜になる。それをウルムという形で取り除くことで、残った乳の品質が安定し利用できるようになるのだ。

「取り除く」と書いたけれど、残った乳よりもこちらの方が価値が高いようだ。ウルムが多く取れる乳のことを「いい乳」と彼は言っていた。乳脂肪はカロリーなので生きるために重要だし、カロリーはうまい。ウルムは生クリームよりもとろっと濃厚で、乳の風味もしっかりあり、しかし脂っぽくはなくてすっきり甘い。これをパンやボルソック(揚げドーナッツ)にのせて食べる。少量"つける"ではなくたっぷり"のせる"のだ。

のこった脱脂乳(といってもすっかり機械的に乳脂肪を取り尽くしたわけではないので飲み慣れた牛乳程度にはコクがある)は、再び温めてヨーグルトの種を入れ、寸胴に移したらそれごと布でくるんで保温し、半日放置。このヨーグルト「タラグ」が彼らの商品その2。

日本のヨーグルトはスプーンで「食べる」ものだが、モンゴルのタラグはお椀やコップで「飲む」。もともとモンゴルの遊牧民は一日二食だし、草原や砂漠は水が豊富に手に入る環境でもない。馬乳酒やタラグのような「飲み物」でお腹を満たしていたのかもしれない。

夕方、パックに詰めたウルムと寸胴入りのタラグを車に乗せて街に出かけて行く。

ものの10分ほどでガソリンスタンドに着き、同じタイミングで到着した女性にウルムを渡し、お金を受け取る。車は出発し、数分で住宅街の家の前に停まった。門の中から、洗面器を抱えた女の子が出てきた。彼はタラグを1Lの計量カップで5杯分、洗面器にばしゃばしゃといれてお金を受け取った。そうやって何軒か回って帰宅する。ウルムは1パック10,000TG(≒400円)、タラグは1L2,000TG(≒80円)。ウルムの方がだいぶ高い。発酵よりも脂肪の勝ち。

夫が車を運転し、妻は助手席で次々に人に電話する。お得意さんに事前注文を取り、場所と時間を決めて連絡をとりながら配達しているのだ。

この二人はウルムとタラグ以外ほぼ作らない。副産物のホエイは売るけれど、他の乳製品を作りはしない。なんで他にもできるのに、毎日この二つだけなの?と聞いてみた。

「ウルムとタラグは、モンゴルの家庭で一番基本的で一番よく口にする乳製品。それに作るのも簡単だ。うちは街に近くて毎日配達できるし、難しいことをせずその二つに特化するのが一番確実に稼げるんだ」。

確かに、他の乳製品を作ろうとしたら、タラグを作った後に何かに換えて、それをさらに加工して… となり手間がかかる。ウルムもタラグも日持ちのしないものだから、元々は次のものに換えざるをえないという必要性から多様な乳製品が生まれたわけだけれど、彼らは毎日売れるし、それに家には冷凍庫があって売り切らなかった分は冷凍保存しておける。加工する必要がない。

都市へのアクセスとインフラがあるうえで商売として稼ぐことを考えると、高度な伝統加工技術なぞ駆使しない方がよいのだ。

Case2: 「乳加工しない」

先の家から、直線距離で約7キロ。短い距離なのに車で2時間近くもかかったのは、例年にない大雨で道がぬかるんで車が進めなかったのと、増水した川を渡るため車から馬に乗り換えなければならなかったから。実際、たったそれだけの距離と思えないほど、湿地帯に位置する家は街の生活とかけ離れていた。

話せば長い大冒険になるが、そんなこんなでたどり着いた家は、3つのゲルを持つ中家族。夫婦と娘息子とその家族たち、使用人の牧夫家族、そして夏の間だけ街からきて住んでいる孫たちがいるから、正確な人数はわからないけれどたぶん10人以上いた。

飼っている家畜は、牛と馬の2種類だ。モンゴルでは「牛・馬・ヤギ・ヒツジ・ラクダ」を五宝と呼び、そのうち乾燥地域専門のラクダを除いた4種類を組み合わせて飼うのが、草原における遊牧の標準スタイルだ。この家は牛と馬に特化しているといえる。

「牛は、毎日搾乳するのは30頭だけど、そのほかに搾乳しないのが数十頭いる。馬は20頭が搾乳分。そのほかに数十頭。たくさん搾るには人手がいる。今の人数でこれ以上搾ろうとしたら、いそがしくて大変だ」。

乳を搾らない乳牛を多数飼育しているなんて無意味ではと思ったが、モンゴルの価値観では家畜はそれ自体が資産。不動産のようなものだ。不動産は、貸して運用したらお金が入るけれども、それをしなくても保有しているだけで価値があるし、最終的に売り払えば大きな金が入る。家畜も、せっせと乳搾りしなかっとしても肉にして売れば大きな金になる…ということだろうか。

朝の搾乳は、日が昇る前に始まる。搾乳をするのは、牧夫一家。すなわち、牧夫・その妻・娘の3人だ。一家は雇われて住み込みで働いている。私は搾乳の様子が見たくてあたりが暗い朝5時に起き、さすがに早すぎたかなと思いながらゲルを抜け出し有刺鉄線を越えて、200メートル先の搾乳場所に向かうと、すでに搾乳が始まっていた。馬に乗って草原を駆けて牛を集めるのは、4時台にすでにやっていたらしい。

牛をロープに一列に繋ぎ、端から搾っていく。搾りはじめる前に、その牛の子どもの名前を呼ぶとその子が小屋から出てきて、お母さんの乳に吸い付く。そうしてしばらく吸わせたのちに引き離し、人間が手で搾乳を開始する。子牛の名前を全部覚えていて、人がもらう前に子牛に乳をあげるなんて、まるで牛と人が家族のようだ。さすが牛と共に生活してきた人々…と思ったら「最初は乳の出がわるいから子牛に吸わせることで出をよくするんだ」とのことだった。しっかり利用してる。

そうして搾り続けること2時間。日が昇って暖かくなり始める頃、30頭すべての牛の乳を搾り終えた。

そばの井戸に垂れたロープを引き上げると、ずっしり重いミルク缶が出てきた。

昨晩搾った分を、冷蔵庫がわりに冷たい井戸に沈めておいたものだ。搾乳は一日2回。牧夫はその2回分のミルク缶8本ほどを馬の荷台にくくりつけ(それにしても不揃い)、馬に飛び乗ると、草原に消えていった。

「街の買取業者のところに持っていくんだ」と教えてくれた。雨で増水していない例年ならば業者が毎朝回収に来てくれる。街から離れた草原のように思えるけれど、広大なモンゴルの中では比較的近いこともあって、毎日の回収システムがあり、大企業が買い取るのだそう。この生乳回収システムが整備されたのは数十年前のこと。これによって、乳を加工せずに売れるようになり、遊牧民にとっての新しい生計手段が出来上がった。

この家族は牛がたくさん(=資産持ち)で搾る手がまわらないほど。「加工せずにそのまま売るのが一番楽」という。

ようやく朝食。もうだいぶ仕事した気がするけれど、まだ8時だ。食卓にのぼるウルムは、とれた乳の一部で自家用に作っているもの。うまい。そのほかにバターのようなシャルトス、クリームのようなツツキがある。興味深いのは、自分の家で乳がとれてもウルムとタラグ以外の乳製品は他の家から買っているという点。乳は潤沢にあるのに。自分で作れるかどうかではなく、手間に見合うかどうかという判断になるようだ。

加工しないままの生乳は単価が安いけれど、その分コストもかからない。もとは加工しないと流通できなかったわけだけれど、大企業が乳業を工業化し生乳回収をシステム化することで、加工しなくてもよくなった。長いものに巻かれた量の戦略が印象的だった。

ところで、ここまでの2軒で、未だあまり乳加工が見られていない。家族はいい人なのだけれど内心ちょっとがっかりしていたところ「お隣さんは色々加工して売っているよ」というので数日間滞在させてもらうことにした。後編に続く。

いただいたサポートは、 ①次の台所探検の旅費 または ②あなたのもとでお話させていただく際の交通費 に使わせていただきます。