歴史の闇から救い出す「彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動」展 町田市立国際版画美術館 武居利史

1 版画の社会的・共同体的な性格

ヴァルター・ベンヤミンのテキスト『複製技術時代の芸術作品』(1936年)[注1]は、写真や映画の発明による20世紀芸術のあり方が、大衆の知覚や経験を大きく変化させたことを先駆的に論じた。芸術の複製がいつから始まったかとの問いに対して、芸術作品は原理的にいつも複製可能なものであって、古くは人間の手によって模倣、模作されてきたものであることを、テキストの冒頭付近で述べている。複製技術としては最も早く木版が誕生し、続いて銅版、石版へと版画の技術が発達し、活版印刷へと結びついていったプロセスを略述する。複製技術は写真の発明により、人間の手から解放され、代わりに人間の目がそれを引き受けることになったと、ベンヤミンはいう。写真とそれを応用することで生み出された映画の登場は、私たちが生活する情報環境を劇的に変化させることになった。複製技術の移り変わる過程にあって、版画とは人間の手による作業を通した、最初にして最後の複製芸術であるともいえよう。特に木版画はその最初の出現形態として注目される。

日本において版画が芸術のジャンルとして明確に認識されるようになったのは、山本鼎らが起こした創作版画運動以降とされている。大量複製を可能とする印刷技術が確立していく中で、むしろ切り捨てられていった版画特有の表現が再発見された。高価な印刷機を用いなくても、身近な材料を使って作ることのできる版画、特に木版画の技法は、だれにでも複製を容易に行いうる表現手段であった。作品を複数制作できることは大きな特徴ではあったが、オリジナルの版で刷ることのできる数量には自ずと限界もあり、無限に複製できるというわけでもない。版木が失われれば、全く同じには再現できないわけで、木版画にはある程度の希少性が備わっていることも重要なポイントである。この複製可能性と希少性の絶妙なバランスが、作品を自分とつながる他者へ手渡したり、特定の仲間内で共有したりすることに役立った。このように版画には、人から人へと情報を伝達し、人と人が情報を分かちあうという社会的かつ共同体的な性格があり、今日でいうソーシャルメディアに似たような機能があったともいえるだろう。この版画が有する社会的・共同体的性格が活かされた芸術運動が、戦後日本の民衆版画運動でもあった。

2 美術と教育の2つの民衆版画運動

2022年4月23日(土)から7月3日(日)まで、東京の町田市立国際版画美術館で開催された企画展「彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動」は、これまで歴史として顧みられることの少なかった戦後日本の民衆版画運動を検証した展覧会である。この企画が実現した背景には、2018年から2019年にかけて福岡アジア美術館とアーツ前橋で開かれた巡回展「闇に刻む光 アジアの木版画運動1930s‐2010s」の成功があったことを指摘しないわけにはいかない。日本のみならずアジア諸国においても、木版画が情報発信のメディアとして機能してきた歴史のあることが展示を通して明らかにされた。しかし、それまで日本における木版画運動の歴史は、ほとんど美術館で振り返られる機会はなかった。わずかに、2000年の栃木県立美術館での企画展「野に叫ぶ人々―北関東の戦後版画運動」などが先駆的にその歴史に目を向けていたにすぎない。そのような意味において、公立美術館の展覧会としては、日本の木版画運動の全体像に迫る稀有な企画であった。

本展では、戦後日本で展開された木版画運動を「民衆版画運動」と名づけた上で、その流れを大きく2つに分けて紹介している。1つ目は、文学者である魯迅が提唱した中国の木刻運動が日本に紹介され、戦後日本の民主化のうねりの中で起こった「戦後版画運動」である。労働運動、農民運動、平和運動など各分野に広がる社会運動と並行しながら、当時の社会問題に取材して旺盛な創作活動が行われたが、これは美術運動として行われたものである。2つ目は、戦前の学校で行われた生活綴方運動の流れを汲みつつ、戦後の学校教育の中で燎原の火のごとく広がった「教育版画運動」である。こちらの方は、美術運動というよりは美術教育運動というべきものだろう。この2つの版画運動は交錯しあっていたが、かたや美術運動として、かたや美術教育運動としてとらえられてきたため、両者をつなげて顧みる機会はあまりなかった。あえて、その両者を同じ「民衆版画運動」としてとらえたところに、本展の大きな特色がある。

3 等閑視されてきた民衆版画運動

この展覧会では、2つの民衆版画運動について、それぞれの運動の展開した時期を次のように整理している。まず、戦後版画運動については、日本で中国木刻展が開かれ、いち早く北関東において版画運動組織が結成された1947年から、日本版画運動協会が設立される1949年を経て、同協会の活動が終息していった1950年代後半までとしている。次に、教育版画運動については、大田耕士や平塚運一らが日本教育版画協会を設立した1951年から、その活動が全国へと広がり、やがて衰退していった1990年代後半までとしている。これまで、一般的な戦後版画史のとらえ方は、戦前以来の創作版画運動の流れを中心として見るもので、その担い手たちが抽象表現など欧米のモダニズムや前衛主義の影響を受けながら、その作風を変容させていった過程を追うもので、民衆版画運動に見られる強い社会性を含んだリアリズムを基調とする表現は視野に入れてこなかったきらいがある。さらに1960年代後半になると、版概念が拡張して前衛芸術としての実験的な版画創作が広がったとみなされている。

しかし、そのような主流の版画史の見方とは別に、民衆版画運動とも呼ぶべき流れが日本には存在していた。それはリアリズムの考え方をベースにおいた芸術運動であり、現実社会との結びつきを重視する社会派の作家たちの運動であった。その源流は、戦前のプロレタリア美術運動にさかのぼる。終戦直後の占領下の日本では、社会の急速な民主化と対応して官展の廃止など美術界の民主化も進められたが、それらを主体的に推進しようとする美術家の運動も巻き起こった。民主主義美術を標榜し、日本アンデパンダン展を主催する日本美術会のような美術団体も結成されたが、そこに合流した作家の中には戦前のプロレタリア美術の関係者も少なくなかった。日本版画運動協会の作家の多くも、この日本美術会に参加しており、社会に対する鋭い問題意識を共有していた。

こうした美術の社会運動史的な側面は、美術を社会的文脈から切り離して作品だけを鑑賞の対象とする美術館では切り捨てられがちであることはいうまでもない。とりわけ作品に政治的な主張が含まれる場合には、その展示自体を避ける傾向も存在する。ましてや、プロの作家ではなくアマチュアによる作品は、展示の検討対象にすらなりにくい。そのため、「民衆版画運動」なるものは、長らくその社会的な影響力の大きさに反して、美術史研究の中でも等閑視されてきた存在であった。

4 社会に与えた影響力の大きさ

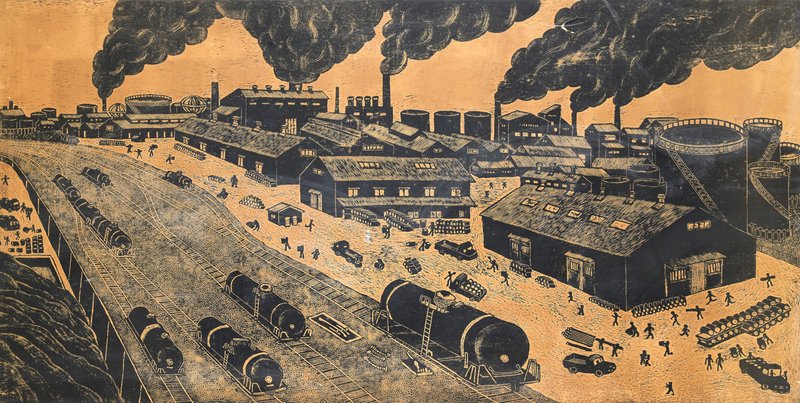

展覧会は、次の6章から構成されている。「1章 中国木刻のインパクト 1947-」、「2章 戦後版画運動 時代に即応する美術 1949-」、「3章 教育版画運動と『生活版画』 1951-」、「4章 ローカルへ グローバルへ 版画がつなぐネットワーク」、「5章 ライフワークと表現の追求」、「6章 教育版画運動の広がり 1950年代-90年代」である。全体で約400点という膨大な作品が取り上げられており、その量に圧倒されるが、木版画の性質上小さなサイズの作品が多く、書籍や冊子形式のものも少なくないため、一般的な美術展というよりは、資料展のような印象も受ける。しかしながら、無名の作家がたくさんいるにも関わらず、展示会場の後半には比較的大きな作品も展示されており、展覧会としては十分に見応えのある内容であった。5章の足尾銅山鉱毒事件に取材した小口一郎の《鉱毒に追われて》のような連作、6章の小中学校の共同制作で作られた約180×90cmのベニヤ板大の大型版画などは、いずれもスケールの大きなもので、作品の前に立つと時代の熱量のようなものを感じることができた。

日本版画運動協会の会員には、飯島俊一、飯野農夫也、上野誠、大田耕士、小野忠重、北岡文雄、鈴木賢二、永井潔、新居広治、三井寿、滝平二郎らがおり、当初は中日文化研究所の菊地三郎、福本和夫のような理論家が主導した。同協会が活動した期間はわずか10余年の短いものであったが、雑誌『版画運動』を出版し、日本版画運動展を開催するなど、大衆に向けて版画の普及に努めた。団体としての期間は短かったものの、そこに集った作家たちはそれぞれの個性を生かしてユニークな活動を展開していくことになる。プロレタリア美術展にも出品したことのある先輩格の小野忠重は、東京国際版画ビエンナーレで活躍し、1961年には岩波新書『版画』を著すなど理論家としても知られた。滝平二郎は、絵本『モチモチの木』が教科書に採用されたり、朝日新聞日曜版で連載を持ったことで、切り絵の作家として広く知られるようになった。

特に大田耕士らが牽引した教育版画運動は、学習指導要領で版画が推奨されたこともあって、全国の小中学校の教育に版画を採り入れるきっかけとなり、多くの人が学校で木版画を学ぶことになった。当時は日教組の教研集会のようなものが盛んだったことも背景にあると思われるが、版画は広く学校の図工や美術の授業、またクラブ活動などに採り入れられていった。版画の指導が、子どもたちが自分たちの生活を見つめ、集団生活を身につけていくという学校教育の目的と合致した形で、学校活動の中に位置づけられたのである。展覧会ではそれにとどまらず、職場サークルなどで発行された版画誌にも着目する。学校へ、職場へ、地域へと広がっていく大衆的普及の諸相をとらえ、民衆版画運動が社会に与えた影響力の大きさを浮き彫りにする。

5 評価の枠組みを与えること

さて、同展を企画担当した町田市立国際版画美術館の町村悠香学芸員は、同展図録に収録したテキストで、これらの民衆版画運動における主題とアプローチの方法を3つに分類して分析を試みている(町村悠香「『生活を、もっと生活を』 戦後版画運動・教育版画運動から再考する戦後リアリズム美術の系譜」)。その3つの分類の仕方とは、(A)リサーチ型アプローチ(社会的な事件や他者を伝える)、(B)「生活」的アプローチ(自身や所属するコミュニティを表現・認識し、伝える)、(C)ライフワークとしての取り組み(長期間にわたりひとつの主題に取り組み、当事者とも関わる)、である。

これまで美術館における展示では、(A)のリサーチ型アプローチのタイプに属する作品は、一定程度取り上げられてきたといえるだろう。版画に限定しなければ、1950年代は中村宏や池田龍雄らによるルポルタージュ絵画が有名であり、つとに注目されてきたところではある。また、(C)のライフワークとして取り組むタイプに属する社会派作家も、個展などが開かれる際には、しばしば取り上げられてきたといえる。しかしながら、(B)のタイプの自分自身の「生活」を表現することを目指した作品は、学校教育における子どもの作品、職場サークルにおけるアマチュアの作品も多く含んでおり、美術館で鑑賞する作品としては認知されて来なかったのではないだろうか。このような(B)タイプの作品群とは、ふだん作者が属するコミュニティの中においてのみ意味を持つ作品であり、世間には知られることが少ない作品といえるだろう。

しかし、町村は「これらが日本の民衆版画運動独自の展開だと考える」と(B)の「生活」的アプローチの意義を強調する。こうした作品評価の仕方は、たとえば知的障害や精神障害をもった人の独自の表現を、アール・ブリュットなどという評価の枠組みを与えることによって鑑賞の対象にすることとも共通する面がある。展示を通して作品に社会的評価を与えることは美術館の重要な機能であるが、こうした展示の手法は一般的な鑑賞に供する価値があるとは思われていない、美術界の外側にあるような作品を、あえて新しい評価軸を与えることによって、美術の内部へと繰り入れていく眼差しと不可分のものである。全国各地で無数に生み出されたサークル誌、学校の授業で作られた児童・生徒の作品を、民衆版画運動という歴史的な視座を与えることによってその価値を明らかにしようとしたのが今回の企画だともいえる。そのこと自体が、きわめて現代的なキュレーションなのである。

6 リアリズムとともに忘却された運動

ところで、ここで民衆版画運動が依拠してきたリアリズムとは何かについて考えてみたい。そもそも美術とは、基本的に対象世界を再現することに一つの起源をもつ。とりわけ日本の近代美術は、西洋美術のもつ徹底した写実性を導入することで成立してきたため、迫真性を旨とするリアリズムが、そもそも日本の近代美術においては正統的地位にあったといってよい。幕末明治に活躍した高橋由一が、西洋から輸入された石版画を見てその迫真性に感激して洋画に志したことが知られているが、近代日本の画家たちが西洋の美術に見出したものはリアリズムだったともいえる。しかし、それに飽き足らず、事物の外見描写だけでなく、社会の現実を描き出すという意味でのリアリズムへと飛躍させようとしたのが、戦間期のプロレタリア美術であった。要するに自然主義からリアリズムへの転回である。戦争によっていったんは断絶したその未達成の課題を、第二次大戦後に引き継ぎ、発展させようとしたのが、日本美術会や日本版画運動協会などの作家たちであった。それらの運動内においては、創作の理念や方法を考えるために、絶えずリアリズムとは何かが問い返されることになった。

しかし、この戦前と戦後にまたがるリアリズム美術の運動は、自然主義を基調としたアカデミズムに対抗するものであったが、造形の革新性を主張するモダニズムの台頭により、美術史の前景から後景へと押しやられた。もともとリアリズムには、方法としてのリアリズムと主題としてのリアリズムがある。方法としてのリアリズムとは、目に見える世界を見えるままに描く写実主義であり、主題としてのリアリズムとは、実際の生活や社会の問題をありのままに描こうとする現実主義である。戦後、日本美術会を拠点に活躍した美術評論家の林文雄や画家の永井潔らは、この方法と主題、いいかえれば形式と内容の両面をリアリズムにおいて統一することを主張した。それは、ソ連・東欧で影響力をもった社会主義リアリズムを多分に意識したものであったが、リアリズムの方法論を、狭い写実主義的なものとして解釈しようとする理論的立場は、より自由で創造的な表現を目指すモダニズムの奔流の前に存在感を失わざるを得なかった。民衆版画運動も、基本的にこの隘路を突破することができず、リアリズム理論とともに歴史の彼方に忘却されていったかにみえる。

7 「芸術の政治化」と危機の時代

けれども、改めてここで考えてみたいのは、一見時代遅れのように感じられるリアリズムが、今日どうなっているかという問題である。冒頭でベンヤミンの『複製技術時代の芸術』を引き合いに出したが、写真や映画の登場によって20世紀前半にはすでに複製技術は、人間の手から人間の目に移っていた。人間の目の延長であるカメラの発達により、版画のような複雑な手仕事を伴わなくても、イメージの複製が可能になったということである。さらにコンピュータ技術の発達により、デジタル化された画像や映像を複製し、作品表現に用いることはますます容易になっている。VR(仮想現実)やAR(拡張現実)のように世界のあり様を、空間的、時間的に再現することを可能にする技術も生み出されている。そこでは本物らしさ、つまり迫真性が重要な要素となっている。21世紀の私たちは、19世紀の高橋由一と同じく、リアリズムに魅せられ続けているともいえるだろう。

スマートフォンやタブレットを使って、だれもが写真や映像を撮り、自己表現に用いている時代である。現代美術においても、そのような写真や映像を使って現実社会の問題に迫ろうとする作品も少なくない。デジタル技術の革新によって世界を再現する方法が容易になればなるほど、現実を深く映し出す主題の問題の比重が高まるようにも思える。芸術にとっては、いかに表現するかではなく、何を表現するかが重要である。方法としてのリアリズムはもちろんのこと、主題としてのリアリズムが今日ほど重視される時代はないのではないかと思っている。ソーシャリー・エンゲイジド・アートのような概念も提起され、美術の社会的性格も重視される傾向にある。美術においてリアリズムは死んだのではなく、むしろ最先端の部分において生き続けているのだ。

このように絵画や彫刻という旧来のメディアだけに着目すれば、一見リアリズムは衰退したように思われがちだが、日々発達し続ける複製技術の中にこそリアリズムは生き続けている。では、なぜ木版画のリアリズムは衰退していったのだろうか。20世紀中葉という日本の民主化が大きく進んだ時期に、木版画が社会運動たりえたのは、木版が大衆にとって最も身近な複製技術として存在していたからにほかならない。それが昔日の活気を失ったのは、大衆にとって最も身近な複製技術が変わったからである。学校での版画の授業が減ったのも仕方のないことで、手から目へという複製技術の発展が背景にある。いま学校で、子どもたちはタブレットを使って学んでいる。

ところで、ベンヤミンは『複製技術時代の芸術』のその末尾で、ファシストたちが政治の耽美主義、つまり政治の芸術化を推し進め、戦争へと行き着くことを批判している。それに抵抗するプロレタリア、つまり民衆の答えは、「芸術の政治化」であるという言葉で結ばれる。戦後日本の民衆版画運動は、1950年に勃発した朝鮮戦争を背景に、原爆の使用も含む新たな世界大戦への危機感の中において広がった。それらの作品が戦争の脅威に抵抗して、いささか政治的に先鋭であったとしても驚くべきことではないだろう。それこそ「芸術の政治化」にほかならず、木版画という身近な複製技術をもって人々は芸術活動へと駆り立てられたということではないだろうか。そのとき、木版画は、平和と民主主義のシンボルでもあった。展覧会が1990年代に東京都の小学生によって制作された「キッズゲルニカ・プロジェクト」の壁画の大作で締めくくられていたのは、この木版画運動の本質をよく表している。民衆版画運動を歴史の闇から救い出すことは、21世紀という、新たな戦争と向きあう危機の時代を生きる私たちに、重い問いを突きつけてやまないのである。

[注1]多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読 』(岩波現代文庫、2000年)に収録された野村修訳(1994年)を参照した。

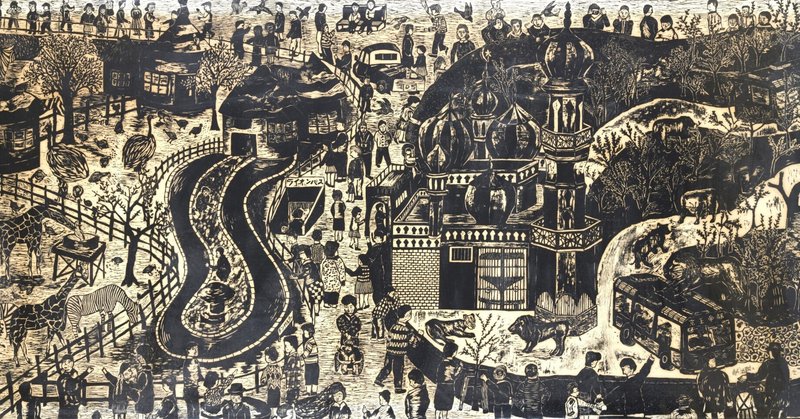

東京都府中市立府中第二小学校6年生30名(指導:前島茂雄)《多摩動物園》1966年、府中市立府中第二小学校

画像提供:町田市立国際版画美術館

彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動 工場で、田んぼで、教室で みんな、かつては版画家だった

町田市立国際版画美術館

2022年4月23日(土)~7月3日(日)(終了)

http://hanga-museum.jp/exhibition/past/2022-512

武居利史(美術評論家)

1968年生まれ。府中市文化生涯学習課生涯学習係長(前府中市美術館学芸員)。2000年の美術館開設準備に携わり、現代美術の企画展、公開制作やワークショップなどの教育普及プログラムを手がける。主な展覧会に、「第2回府中ビエンナーレ―来るべき世界に」(2005)、「アートサイト府中2010 いきるちから」(2010)、「燃える東京・多摩―画家・新海覚雄の軌跡」(2016)。主な論文に、「戦後美術論争史 初期『美術運動』を読み解くために」『美術運動 復刻版』別冊(三人社、2021)。