カメラを持った思索者 「地底の闇、地上の光 炭鉱、朝鮮人、ハンセン病 趙根在写真展」について 土屋誠一

この原稿依頼を受けて、宿命的なものを感じざるを得なかったのが率直な実感である。『レビューとレポート』主宰者からは、原爆の図丸木美術館で開催された、趙根在(1933-1997)の回顧展についてのレビューを依頼されたのだが、写真表現の歴史に深い関心を持っている人にも、あまり知られていなかったであろうこの写真家の名前を、私はかねてよりよく知っていた。いや、知っていたというよりも、その名前ばかりはよく記憶していた、と言い換えたほうが正確だ。私にとって、趙根在の名は、記録文学者である上野英信(1923-1987)の存在と切り離して考えることができない。上野と趙とは、『写真万葉録・筑豊』(全10巻、葦書房、1984-1986)の共同監修者であり、私はこの特異な写真全集についての論考を、かつて書いたことがある[註1]。その執筆の際、私の念頭には、上野英信の存在はしっかりと意識されていたが、趙については、共同監修者であるものの、いったいどういう人物なのか、その正確なところを把握しかねていた。冒頭に「宿命」と記したのは、まさにそういうことであって、十数年近く以前に解けなかったままにしておいた宿題について、改めて問いを投げかけられているように、私には感じられたからである。

原爆の図丸木美術館での「趙根在 地底の闇、地上の光―炭鉱、朝鮮人、ハンセン病― 」については、『Tokyo Art Beat』での白坂由里のもの[註2]、また、かなり詳細なものとしては、東間嶺による『レビューとレポート』の長大なレポート[註3]と、この展覧会がいかなる特徴を持つものであるかは、これらの記事によって丁寧に紹介されているので、この展覧会評においては、重ねて展覧会の全貌を紹介することはしない。むしろ、趙の生きた戦後日本における写真表現の流れのなかで、彼の仕事をいかに位置付けることができるか、そしてその表現が、20世紀の表現の歴史のなかで、どういう歴史的文脈を持つものであるのか、その点について記していきたいと思う。

まず、今回の展示プリントについては、写真家の小原佐和子氏が大きな役割を果たしているそうである。国立ハンセン病資料館がデジタルデータ化している、趙の写真から、丸木美術館学芸員の岡村幸宣氏と小原氏とでセレクトを行い、セレクトされた写真を、展示プリントとしてインクジェット出力するという手順を踏んでいる。展示資料として、数葉現物を見ることのできた、趙のオリジナル・プリントと比しても、当時の写真家ならではの、いわゆる「黒焼き」は、かなり忠実に、「恐らくこうであろう」という再現性を実現できているとみていい。白黒のコントラストを強調する黒焼きは、1950年代後半から1960年代を通じて、写真表現のなかでよく見られた手法であり、さらにディテールが潰れるほど焼き込めば、「プロヴォーク」の写真家たちのそれのような、粒子の荒い「アレ」の画像へと至るであろうし、1970年台に入れば、いわゆる「コンポラ写真」がそうであるような、ハーフトーンをデリケートに扱う、滑らかな白黒の階調を持つイメージへと至ることになる。戦前生まれの「在日」というマイノリティの立場の出自ゆえ、はっきりしたことは確定できないようであるが、趙の生年が1933年であるか、あるいはその数年後であるか、どちらであっても、彼が1961年にその後20年にわたる、ハンセン病療養所の訪問・滞在と撮影を開始したことを考えるならば、趙が好んだ写真プリントの質の源泉は、素直に理解できる。わかりやすい例を引き合いに出すならば、東松照明、川田喜久治、奈良原一高、細江英公らの「VIVO」の写真家たちのプリントワークがそうであったようなテイストに、極めて近似するのである。つまり、趙の写真は、勿論、自分自身の朝鮮半島のルーツと、その同胞たちが収容されているハンセン病療養施設の入園者に対する、精神的な交信と、ハンセン病に対する社会的不公正を告発するという「報道写真」的な側面が強いことは無視できないものの、そうした時代的・社会的な位置づけとは別に、写真を「映像表現」の手段として、趙自身が意識したか否かは別としても、同時代の写真を用いた表現者との呼応関係を見い出せる、ということだ。

展覧会カタログの論考において、岡村幸宣は、ハンセン病患者・回復者である、被差別の立場に身を置かざるを得ない人々が、しばしば被写体であることを敬遠するのに対し、趙の写真が持つ、被写体との近接的なあり方について、取材時に居住を共にし、少なからぬ朝鮮人同朋との共感と連帯とが、そうした撮影を可能にしたと推測している。事実、岡村の指摘の通りなのだとは、私も同意する[註4]。実際、ハンセン病の非-当事者による、当事者に対する写真撮影は、趙の持続的な取り組みを除いて、少なくともこの当時には、ほぼ存在しなかったと言っていい。ただ、一般的に考えて、人は、そうした共感や連帯のため「だけ」において、写真の撮影行為を行うだろうか。もちろん、普通の記念写真であるならば、話は別である。けれども、趙の場合は、明確な意図をもって、撮影に取り組んでいるのは明らかである。その意図とは、写真撮影という手段を媒介した、「表現」であると言うべきであろう。趙の写真には、1960年代からのおよそ20年をかけた、ハンセン病療養施設で過ごす人々の様子の、視覚的資料(それも、かけ替えのないものである)という側面は多分にある。ただし、これらの写真群を、趙が「芸術」であると考えていたかどうかは別問題であるとしても、視覚的な情報のデータベースにとどまるものではなく、確実に「表現」という領域に接しているのは間違いない。

趙が残した写真は、総カットでおおよそ2万5千点あるという。今回の展覧会で紹介されているのは、おおよそ200点強だから、全体の100分の1に満たない点数である。ゆえに、これから挙げる具体例は、たまたま今回の展覧会に選ばれた「例外」でしかないのかもしれないが、視覚的記録としての資料的価値という点から、明らかに逸脱するものである。例えば、多磨全生園で撮影された《窓辺に立つ》(1961年、図版番号8)。入所者であろう人物が、開け放たれた窓から、外の景色を眺めている後ろ姿を捉えており、人物の表情を窺うことはできない。それゆえに、隔離されたハンセン病療養施設の「外」に、思いを馳せているように見えるのだが、この写真をどう理解するかは、あくまで、観者の想像に委ねられており、このカットそれ自体は、上述した情報以上のことを伝えてはくれない。

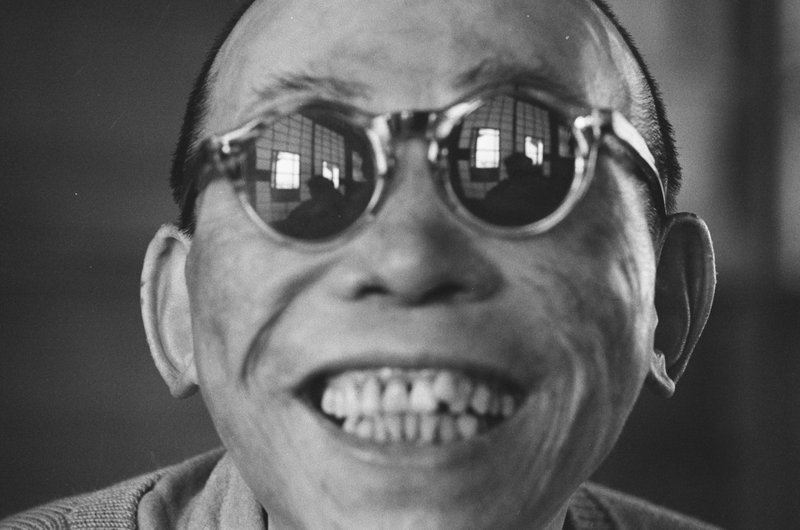

あるいは、松丘保養園で撮影された《笑顔》(1966年、図版番号33)。カメラに向かって破顔するこの男性は、黒眼鏡をかけているところから想像するに、ハンセン病の二次症状から併発された失明に至っているのだろう。可能な限りクローズアップを試みようとしたせいで、この人物の頭部は、頭頂と顎下部が、フレームアウトしてさえいるが、この大胆なクローズアップのため、かえってこの人物の生命感が、ヴィヴィッドに伝わってくる。これもまた、この写真をどう捉えるかは、観者の想像力の問題にかかわってくるだろう。

そして、栗生楽泉園で撮影された《舌読》(1966年、図版番号86)。ひょっとすると、被写体の特定を避ける意図であったのかもしれないが、逆光で背景がホワイトアウトし、前景の主たる被写体である、文字通り点字書物を「舌読」しようとしている人物は、影になってしまっている。しかし、バロック絵画のような、この強い明暗対比は、人物の人称性を欠いているがゆえに逆説的に、抽象化された人間存在の聖性すら感じさせる。

こうした写真は、趙根在という写真家において、必ずしも主題的なものではなかったのかもしれないが、とはいえ、1950年代に、とりわけ土門拳によって主導的であったような「リアリズム写真」[註5]とは根本的に異なることが確認できる。リアリズム写真が、戦前・戦時下の「報道写真」の延長線上にあったように、写真の視覚的伝達による社会的機能を重視するものであったのとは異なり、趙の写真は、そうした社会的機能が皆無であるとは言わないまでも、むしろ、そうした写真のあり方から、意識的に距離を取っているように見えてならない[註6]。戦後における、新しい写真表現を切り開こうとしたのは、先に例示した「VIVO」の周辺にいた写真家たちの、共通した意識であった。そこで目指されるのは、リアリズム写真が確信していたような、伝統的なナラティヴの解体であり、映像イメージの強度を伴いつつ、映像それ自体によって、観者の感覚に訴えかけるような表現であり、テーマとミディアムそれ自体とを拮抗させるという点では、モダニズムの極点を目指したものであるとさえ言い得るだろう。こうした写真表現は、文学においてはヌーヴォーロマン、映画であればヌーヴェルヴァーグとも並行するものであり、それまでの「リアリズム」が旧左翼の範疇にとどまるように、例えば日本の写真であれば東松照明のような、映画であれば大島渚や吉田喜重のような、あるいはジャン=リュック・ゴダールや、フィリップ・ソレルスら『テル・ケル』のグループがそうであったように、1960年代末に向けて極点に達する、新左翼的な政治的スタンスにも、接続されることになろう。趙の仕事は、先に例示した作例がそうであるように、また、リアリズム写真があらかじめ設定した説明的なナラティヴを構成しようとするのとは異なり、複数の写真群によって事後的にナラティヴらしきものの輪郭が立ち上がるように、1960年前後に登場する、こうした新しい表現語法に、漸近するものであったと思われる。

ただ、趙の仕事が特異であるのは、当時のそうした先端的表現に近接するという点のみにあるのではない。むしろ、上述したような、1960年代の前衛から、趙のスタンスが重なりつつもズレている点に、彼の特異点があるように思われる。今回の回顧展のなかで、少しだけ、趙が撮影したスチールとともに紹介されていたのは、1963年12月から1964年3月にかけて放映されたという、ストップモーションの人形アニメ「シスコン王子」への、撮影助手としての参加である。藤子不二雄Ⓐを原作者とする、シスコ製菓(現:日清シスコ)が販売しているコーンフレーク「シスコーン」の販売促進的な役割を持つ、このアニメーションは、「スタジオKAI」という製作スタジオによって手掛けられたことがわかる。この製作スタジオは、「MOMプロダクション」の分派であるようであり、MOMプロダクションをさらに遡れば、藝術映画社に在籍し、戦前に国策アニメの歴史的重要作である「桃太郎の海鷲」(1943年)のマルチプレーンカメラの撮影を担当した持永只仁と、やはり戦前のニュース映画を手掛けていた朝日映画社に在籍していた稲村喜一とが1955年に、電通映画社の資金援助を受け設立した「人形映画製作所」が、その母体になっている[註7]。ここで重要な点は、政治と芸術のアヴァンギャルドを、戦前において体験していた人々の系譜上に、「シスコン王子」が位置するということだ。「シスコン王子」の製作に携わった中核メンバーは、ほぼ戦後世代と言っていいが、例えば本作の人形制作に携わった田畑精一[註8]は、京大理学部に入学しながらも、大学を中退して、「人形劇団プーク」に参加している[註9]。プークもそうであるが、戦前の国策アニメーション(実写もそうであるが)を手掛けた戦前世代のクリエイターたちは、典型的には「プロキノ」[註10]など、プロレタリア芸術運動へと踏み込んでいた。治安維持法に基づく弾圧と転向を促されざるを得ない人々が、戦後に再び息を吹き返し、左翼運動を牽引することになる。「シスコン王子」のアニメーターの一人である、岡本忠成は、大阪大学を卒業し、いったん一般企業に就職をしたものの、戦後のチェコ・アニメーションの立役者であるイジー・トルンカの作品を観て衝撃を受け、退職して、日本大学芸術学部に編入学し直してすらいる。勿論ここには、岡本や、岡本の盟友であった川本喜八郎のように、作品としてチェコアニメに素直にヴィヴィッドに感動を覚えた、ということはあろう。けれども、「人形」という点を重視するならば、先に挙げた戦中の国策アニメである、ともに瀬尾光世監督(瀬尾もまた、プロキノに参画したメンバーである)作品である「桃太郎の海鷲」や「桃太郎 海の神兵」(1945年)といった、戦中の「名作」の技術的側面を支えた持永の弟子筋である岡本が、第二次大戦後の共産国であるチェコスロヴァキアを羨望したということもあり得るだろう[註11]。つまり、「シスコン王子」のスタッフィングからは、戦前からの共産主義者たちの系譜が見て取れるのである。

さらに付け加えれば、趙は、映画の撮影監督として著名な宮島義勇による、70年安保闘争のドキュメンタリー映画の撮影助手も務めている。宮島は、戦前の学生時代からアナキズムに傾倒しつつ、戦中こそ国策映画の撮影監督を務めたものの、戦後すぐに、「東宝争議」の組合最高幹部として活動し、東宝争議終結ののち東宝を退職し、レッド・パージ下の日本共産党の書記局でも活動した、戦前から戦後にかけて、ほぼ一貫した左翼である[註12]。そうした宮島が、撮影監督として名だたるものにしている、商業作品としての物語映画の仕事と並行して、個人製作と言ってよいような、宮島のドキュメンタリー映画の撮影のほうに、趙がコミットしているのも、「シスコン王子」の政治思想的文脈と、無関係であるとは考えにくい。勿論、このような映画関係の人脈へのコミットメントを、単に「活動家くずれ」の多かった当時の映画業界との確率論的な遭遇以上でも以下でもない、と判断することもできるだろうし、糊口をしのぐための、映画業界でできた経験と人脈とを頼ってのアルバイトでしかなかったのかもしれない。しかし、趙が20代後半から徐々に、映画にかかわる仕事に携わっていたのは、そうした確率の問題や、勤め先の経験の問題に還元することのできない「何か」があるように思われてならない。稼ぎ手であった父の急逝を受けて、中学校を3年生で中退してまで、岐阜の亜炭鉱山で違法労働ながら働かざるを得なかった青少年期、20代半ば、借財返済のために、やむなく福井の炭鉱で働かなければならなかった経験、そして、後年の共同者であり、既に「サークル村」の活動時期を過ぎたものの、そのまま筑豊を拠点として、しぶとい記録文学の書き手として、炭鉱をめぐる文化運動の中心人物であった上野英信を、既にハンセン病療養施設の撮影を開始したのちの1965年頃、ドキュメンタリー作家の朴壽南に伴われて訪ねていったことも考え合わせると、次のようなことが言えるかもしれない。趙が写真という表現媒体を選択したことは、本展カタログで、趙の証言を引きながら岡村幸宣も述べているように、満足な教育を受けることができなかった青少年期の負い目から、読み書き能力なしに表現を行うことのできる、写真というメディアが相応しかったからだ、と一応は言うことはできるだろう。しかし、趙が写真の隣接メディアである「映画」というジャンルに、本業とはしないまでも関わり合っていたのは、それがやはり「表現」にかかわるジャンルであり、静止画と動画とは異なるものの、とりわけ映画のような共同作業を必要とする場において、社会的不公正に対抗するような表現に取り組む人々との関わり合いから、学校教育で享受できなかった「教育」を、映画の現場において「学び直す」ことを選択したからだ、ということは、言えそうである。

趙のハンセン病療養施設での写真は、1961年からスタートしているものの、それらが発表されるのは、1972年を待たねばならないし、発表された媒体も、ジャーナリスティックに目立つような媒体では一切なく、ハンセン病当事者たちによる刊行物に掲載されたものである。逆に言えば、趙はハンセン病療養施設での撮影活動を開始してから、10年以上も撮影するだけで、一切発表していなかった、ということになる。さらに言えば、彼の撮影した写真の仕事が、写真集というかたちに結実するのは、1981年の『詩と写真 ライは長い旅だから』の刊行を待たねばならず、それとて、既に詩を中心とした文筆活動を開始していた、谺雄二の存在がなければ、趙自身が積極的に写真集を刊行していたかどうかすら危うい。つまりは、「趙根在」という写真家が、公にその存在を歴史に刻むのは、この1981年を待たなければならなかったし、換言すれば、確かに「VIVO」のような映像表現への親近性や同時代性は、彼の写真から認められるものの、とはいえ東松や奈良原といった戦後写真を代表する写真家たちのような、華々しい活動を行ったわけではなかったわけだ。ゆえに、さらに趙の仕事に対する思考を進めるならば、それは恐らく、趙にとっては、ハンセン病療養施設で、朝鮮人同朋を中心的な被写体とした写真撮影を行うことは、表現活動という側面と密接に関係がありつつも、そこからさらに深い思索の実践だったように思われてならない。こうした、沈思黙考するような慎重さが、同時代の写真家と根本的に異なる趙の特性であり、趙にとって、写真という媒体で表現を行い、自らのその行為を思索すること自体が重要なのであり、そもそも自らの写真を発表すること自体には、重きが置かれていなかったのではなかろうか、とすら言いたくなる。趙は、1981年には、足掛け20年にわたるハンセン病療養施設での撮影を、ぱったりとやめてしまう。上野英信との『写真万葉録・筑豊』の編纂作業と並行しつつ、趙は徐々に、文筆と、書斎での思索の道に、没頭することになる。その最も豊かな成果は、本展カタログに全編再録された、雑誌『解放教育』に1985年から全10回連載された「ハンセン病の同胞たち」である。冒頭に挙げた、東間嶺のレポートは、在日朝鮮人として生まれた幼年期の、神話的ですらある思い出から、在日、炭鉱、ハンセン病の権利闘争といった、趙の人生と思想を濃縮したような、決して平板ではない「記録文学」的なエッセイを指して、中上健次の『千年の愉楽』を想起させるとすら述べている。それもそのはず、岡村のカタログ所載論文によれば、趙は、書斎での思索において、柳田國男や折口信夫の民俗学に、強く惹かれていたそうであり、中上が彼らのテキストに影響を受けていることも考えれば、趙のエッセイから、中上の作品を想起するのは、決して的外れではない。しかし、趙は旺盛な文筆活動をその後行ったかと言えば、それはそうではなく、1997年の癌による早逝までの10年あまり、ひたすら読書しては思索にふける時間を過ごしていたようである。読み書きが苦手であると自認していた趙であるが、なんと、ミシェル・フーコーの著作にまで、手を伸ばしていたようであり、趙の残した4300冊余りの蔵書は、現在、国立ハンセン病資料館の図書室に寄贈されているそうだが、多くの本が、びっしりと線が引かれて、かなり読み込まれているとのことである。

晩年の10数年については、『写真万葉録・筑豊』の編纂と、「ハンセン病の同胞たち」をのぞいて、いったい趙が、何を考えていたのか、どういう将来の構想を抱いていたのかは、知るすべもない。ただ、趙の写真を通じての仕事が、一方では左派モダニズムの伝統にしっかり与しながらも、戦後の革新的な映像表現と接しつつ、その作品群を残すことになったことには、改めて注目しておきたいと思う。同時に、炭鉱夫、在日朝鮮人、ハンセン病といった、それぞれズレつつも重なり合う、社会の下位に置かれつつ、容易に表象しえない問題群に、思想的に対峙しようとしていたという点も、見逃すべきではないだろう。写真家としては、たった20年ほどの活動実績しか持たないが、趙が被写体にファインダーを向けた各時代において、虐げられつつも、輝かしくその生命の灯を燃やしていた人々の生に対する、根本的な尊厳を示すという点で、これらが貴重な作品群であることは間違いない。この写真家のこうした「撮影してしまった」写真群を、我々はいかに捉えることが可能なのか。改めてアドルノの警句を持ち出すまでもなく、炭鉱夫とは、在日朝鮮人とは、そしてハンセン病とは、いかに表象可能なのかということを、表象可能性についての議論が思想的課題として取りざたされるよりもとっくの以前に、趙は独力かつ独学で、写真というメディアを通じて、思索していたのである。このたぐい稀な写真家・思索者の特異性は、そうした点にあるのは間違いないだろう。

[註1]土屋誠一「企図された「不親切」としての記録集――『写真万葉録・筑豊』」『‘文化'資源としての「炭鉱」展 「ヤマ」の美術・写真・グラフィック・映画』目黒区美術館、2009年。

[註2]https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/cho-kunje-report-202304

[註3]https://note.com/misonikomi_oden/n/nd8fc55fdffa0

[註4]岡村幸宣「地底の闇、地上の光――趙根在の残した写真と言葉」『趙根在 地底の闇、地上の光―炭鉱、朝鮮人、ハンセン病』原爆の図丸木美術館、2023年、132頁。

[註5]例えば、以下を参照のこと。倉石信乃「リアリズムの線 土門拳の戦後」『photographers’ gallery press no.9』、2010年。なお、「リアリズム写真」の左派ヒューマニズム的な限界、という定型的な批判については、私もその立場を採用してきた一人ではあるが、近年、李範根の研究によって、リアリズム写真の別の読解可能性が探求されつつあることは記しておきたい。

[註6]趙は後年、土門の代表作の一つである、『筑豊のこどもたち』(1960年)に対して、次のような激烈な批判的言辞を投げている。「私はあの写真集が嫌いだった。悲惨のための悲惨的作品と思えたのだ。[中略]「子だくさんの炭住街」とか「炭住街にはあきれるほど子供が多いが、それはかれらが貧しいからだ」などの説明文を見ると、私は頭に血がのぼり逆上してしまう。良心的文化人の無知、支配階級に洗脳された犬めと思ってしまうのだ」。これは、趙自身が若かりし頃に、炭鉱労働に従事せざるを得なかった当事者であったという点と、上野英信とともに『写真万葉録・筑豊』を編纂した結果として、土門のイデオロギーと、そのステレオタイプな観点に対する嫌悪感を表明したものとして解せるものである。趙根在「哀哭・上野英信先生」上野英信追悼録刊行会編『追悼 上野英信』上野英信追悼録刊行会、1989年。

[註7]このあたりの人的交錯については、次を参照のこと。佐野明子・堀ひかり編著『戦争と日本アニメ 『桃太郎 海の神兵』とは何だったのか』青弓社、2022年。

[註8]田畑の大まかなバイオグラフィについては、次を参照のこと。「ありがとう 絵本作家・田畑精一の歩いた道」実行委員会編『ありがとう 絵本作家・田畑精一の歩いた道』童心社、2021年。

[註9]以下が有用な参考書となる。川尻泰司編著『現代人形劇創造の半世紀 人形劇団プーク55年の歩み』未来社、1984年。

[註10]プロキノについては、この古典的な書籍がいまだ有用である。並木晋作『日本プロレタリア映画同盟「プロキノ」全史』プロキノを記録する会編、合同出版、1986年。

[註11]チェコ・アニメーションの史的展開については、次を参照のこと。S. ウルヴェル編『チェコ・アニメーションの世界』赤塚若樹編訳、人文書院、2013年。

[註12]宮島については、まとまった著作として唯一である、次を参照のこと。宮島義勇『「天皇」と呼ばれた男 撮影監督宮島義勇の昭和回想録』山口猛編、愛育社、2002年。

土屋誠一(つちや・せいいち)

1975年生まれ。美術批評家、沖縄県立芸術大学准教授。共編著に『沖縄画 8人の美術家による、現代沖縄の美術の諸相』(アートダイバー)。共著に『現代アート10講』(武蔵野美術大学出版局)、『批評 前/後 継承と切断』(ユミコチバアソシエイツ)など。

図版提供:国立ハンセン病資料館

見出し画像撮影:東間嶺

趙根在展 地底の闇、地上の光 ― 炭鉱、朝鮮人、ハンセン病 ―

開催日:2023年2月4日(土)~5月7日(日)※会期延長しました(終了)

会場:原爆の図 丸木美術館

助成:公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団

協力:国立ハンセン病資料館

関連書籍

展覧会カタログ「趙根在 地底の闇、地上の光 ―炭鉱、朝鮮人、ハンセン病―」

A5判モノクロ224頁 頒価1650円(税込) 出品作品210点収録

寄稿:阿部日奈子(詩人)、岡村幸宣(原爆の図丸木美術館)

趙根在「ハンセン病の同胞たち」(1985-86年『解放教育』10回連載)再録

https://marukigallery.jp/6098/

東間嶺によるレポートはこちら