コロナ禍とスナップショット 第二章

(この章も原稿用紙15枚ぐらいの長文ですのでご注意ください!)

2 2冊の写真集、岡本正史さんのスナップショット

「35年越しの卒業制作」

写真集の「跋文」というものは、自分よりも他人が書いてくれればそれで収まるものだという認識を持っている。くどくどと自己弁護をするならまだしも、どれだけこの写真集を作るため自分は苦労したものかと語ったところで一切内容とは無縁のものになってしまう。したがって、どなたかに書いていただくのが一番無難なものになる。別に偉い作家にお願いするばかりが最善策でもなく、筆者は友人知人、直感で浮かんだきた人物であってよいのだが、あまり作品を褒めちぎられても困る。また写真、作品とは関係のない美辞麗句で包まれてもかえって迷惑だ。それでも、どうしてもこの人に! という思いをこの際ぶつけたくなるのも道理といえばそうだ。

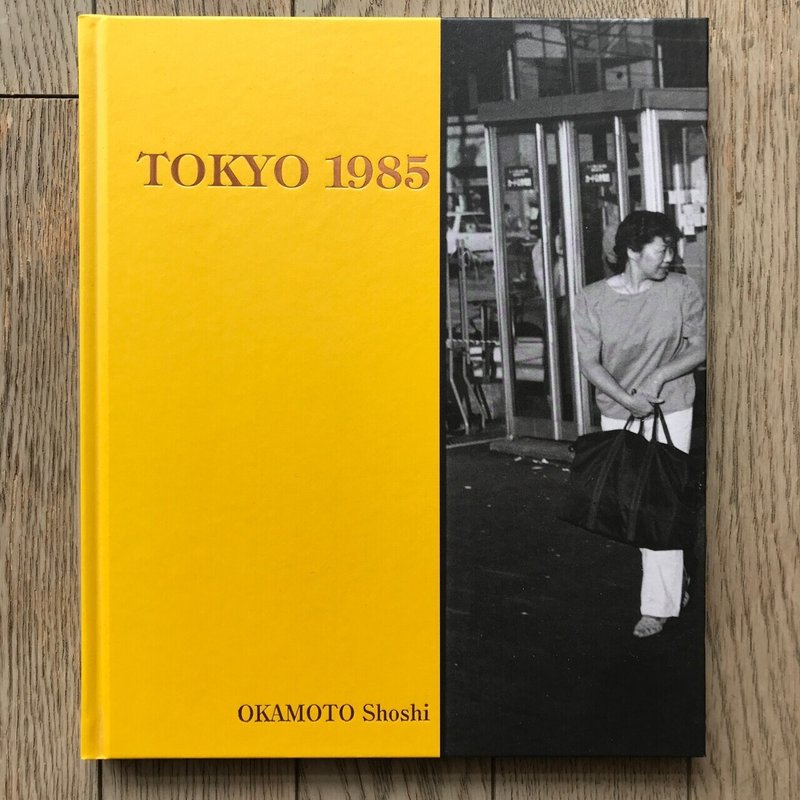

写真集「TOKYO 1985」(2020年 蒼穹舎刊) の跋文には、あの森山大道さんによる短い文章が掲載されている。作者は岡本正史さん。森山さんとの「関係」はかつて写真学校時代(注1)の先生と生徒。ただし、森山さんは作者が「こんな優れたロード・スナップを写していたなんて全く知らなかった。」という。その作者が「青白い細身の躰」の青年だったことは覚えていらっしゃる。大にしてこういうことはよくあるもの。それこそ「記憶」の領域を徘徊しながら長い時間の溝が埋まっていく。森山さんの跋文はちょっと置いておいて、その先のベージをめくると。「35年越しの卒業制作」と題された岡本さんの文章が続いている。森山さんの文章の2倍。それはまるで「返歌」のようなものだった。

写真学校卒業後から現在まで。淡々とした語り口だが紆余曲折と葛藤の果て。お母さんへの感謝とともに、かつての写真群を一冊にまとめられた。それは「ようやく提出できた卒業制作」だと正直に述べられている。先の森山さんの文章を受けてここに「卒業制作」という言葉が出てきたようにも取れるが、私は本当に岡本さんは一つの区切りとして「制作」をされたのだと思う。そこにはうかがい知れない迷いを経て、時代を超え写真と向きあおうという写真家の決意が感じられる。もちろん、そこに写された写真群は正真正銘の「スナップショット」だ。

ストリートのタイプ

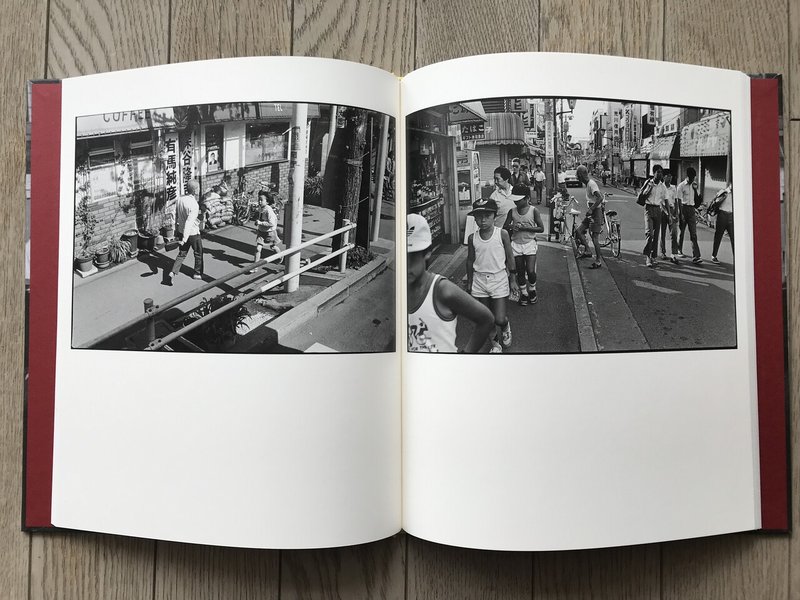

写真集「 TOKYO 1985」は岡本さんが写真学校・森山大道、深瀬昌久ゼミで1985年の春から年末にかけて撮られたスナップショット。世田谷、阿佐ヶ谷、渋谷、浅草、亀有、、、実によく歩かれている。とても安定した距離感、そして案外画面の細かなところが見えている(森山さんも指摘している)。使用しているカメラとレンズはわからないが、ぐっと踏み込んで撮っていないから35ミリレンズが多いかもしれない。そうした自然さが写真群を貫き、私たちが普段通り過ぎていく街そのものの空間を良く描写している。何よりも人々の振る舞いに無駄がない。こうやって日々は普通に動いているんだと言わんばかりだ。7、 8m以上のスナップショットはどこか春日昌昭さんの街角を写した60年代の写真(注2)にも重なる。春日さん同様にあまり「欲」のないスナッブなのだ。

そのことは「もとより私はストリートのタイプではない」とご自身ではっき記されている。理解に苦しみそうな言葉に思えるが、スナップショットという作業をどのように受け入れ実践しているかという大事な根幹に関わる言葉でもある。

「ストリートのタイプ」。つまり都心の繁華街などの路上を歩き、主として向こうから歩いてくる個人、群衆を問わず矢継ぎ早に正面からシャッターを押し、場を変え、時間を通して都市の表情を写しとめていく。簡単に言えばそうした「積極的な写真的な行為、その実践」といえるものだ。その点についてここで深く考察するまでもないが、様々な憶測も誤解も生まれるし、トラブル、モラルなどが問われてきている昨今である。それを一つの正当として続けて実践している写真家も多いのだが、「TOKYO 1985」の岡本さんは少なくとも被写体に突進し、そのわずかな隙間を器用にくぐり抜けて撮っているように見えない。さりとて「ノーファインダー」で奥ゆかしく撮っているようでもない。先ほども言った通り、「安定した距離感」、「安定した被写体との距離感」を選んでいる。そこに実に微妙な「セッション」が生まれている。これは「ストリートのタイプ」とはまた別の方向があるように思える。岡本さんのスナップショットは、街の流れに対して素直にこちらの動きを控え気味に同調させているように感じるのだ。そこにちょっとした「間」が生まれる。岡本さんは「無駄な間」として捉えられているようだが、そこにスナップショットとしての本分がありそうだ。同じように街で写真を撮る人間としての経験的な見方感じ方として、街と人と流れと緩く「協和」することで自然に描かれていくところの日常の断片が綺麗に提示されているのではないかと思える。少なくともストリートファイターならぬ、ガチガチのストリートシューティングの方法とは違う。撮影者の「欲」よりもコトの成り行きのままにシャッターが自然に押されていく。そして街角本来の面白さが自然にフワッと写っている。

街の流れと写真家

岡本さんのように「街の流れ」に自然に乗って、シャッター押していくという撮影術を、私は先人の写真家を通して近間で見てきている。その写真家は桑原甲子雄さんだ。80年代、東京綜合写真専門学校のゼミの助手を確か2年続けて担当させていただいた折、たまに町歩き撮影の授業のお供をしている。江東区の砂町では、桑原さんを道に迷わせたまま集合場所に行ってしまったり、王子の飛鳥山タワーでは学生よりも桑原さんに風景を見せたくて「大西くんここ面白いね」と言わせたり、たいして助手としてのフォローはできなかったが、そこで桑原さんがライカのシャッターを押す一部始終を見ていた。

桑原さんの撮り方は、多分、木村伊兵衛などにも通じるものだったように思える。それはライカという優れたスナップシューティングカメラを使うことの共通した撮り方の仕草の一つであったのだろうが、立ち止まり、続けざまに2、3枚シャターを押し、サッと歩き出す。そこに過剰なカメラマンの身振りがない。レンズだけを鼻先に突きつけるように撮ることも、忙しく被写体の周囲を動き回ることもない。もちろん会話もないし、愛想笑いもない。スーッと行き過ぎていくついでにシャッターが押されていく。街の流れの中で動いている。そこでは、その時代であっても、「なんで撮ったんだ!」とイチャモンつけられる隙がない。こうした撮り方は、昨今人はそれほど入らなくなったが森山大道さんのスナップにも通じるかもしれない。森山さんは「擦過」という言葉を使っているが、そこに必然としての流れが生じていて身体とカメラが無理なく反応し同調する撮り方だ。

岡本さんの「 TOKYO 1985」にはちょっと距離を詰めたものが4点ほど挟まれている。そのうちの一枚は人物の横顔が1/3ほど画面に入っている。異質な写真に思えるが、これは当時、森山さんとともに習っていた深瀬昌久さんの影響が多少あったのではないか。スナップショットとしての「距離」の問題がそうした写真家のゼミで討議されたものかもしれない。少なくともそこに作者である写真青年の葛藤が垣間見える。しかし、結果として、この時代の岡本さんのスナップショットは安定した距離感のままに淡々と行われてきたのではないかと推察する。そしてそのことは、時代や社会といかに向き合ってきたのかという写真家としてのささやかな態度表明へとたどり着く。

「街の流れ」はもちろん時代をも見据えたものだが、それらを批評的あるいは報道的な観点から撮るというものばかりが写真の果たす「記録」の本分ではない。市井の日常、出来事、擦れ違いを無理なく捕獲していく写真家の行為を通して、気負うことなく、また流れに棹さすこともなく、自然にそこに記されていく写真の集積全体にも「記録性」は宿っている。「東京1985」には、岡本さんの深入りしない感覚こそあれ、あのバブルの時代が街の背景に微かなイメージとして続いている。そこが面白い。そういうことでもいいのだ。路上を吹き抜けていく風のように、写真家の鋭意がそこでささやかに息づき被写体と軽く交差する。そこにもきっと私たちの記憶は積み重ねられていくはずだ。スナップショットの技とはそうした地味な行為を指すものではないかと思う。

2020年夏のスナップ

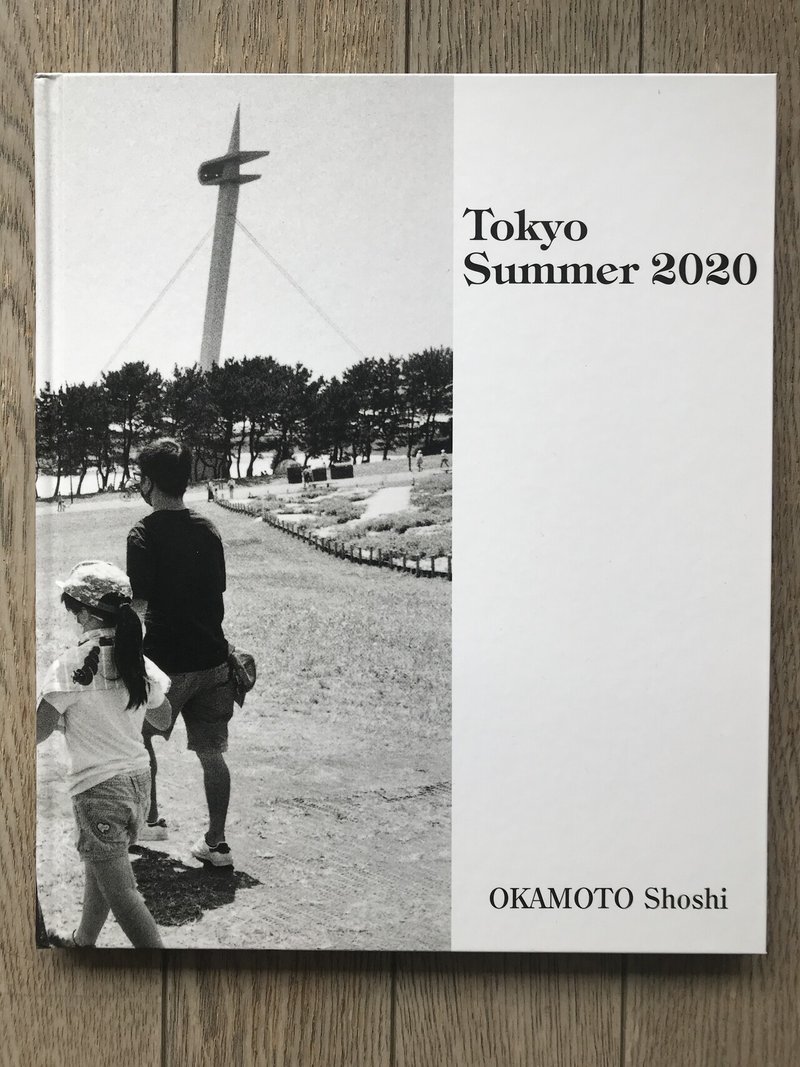

「東京1985」を編集発行した蒼穹舎(注3)の大田通貴さんから、再び「こんなものがまた出ました」と言って差し出されたのが写真集「 Tokyo Summer 2020」。

昨年に続く同じような体裁の写真集だが、タイトルに「 Summer」と入っている。2020年夏のスナップショットが今の時期 (2021年初夏)に出せてしまうというのはちょっと驚きだが、集中して撮影したものを良い意味の勢いでまとめてしまうというのも一理ある。ましてや2020年はこれまでにない年だったのだから日々の断片を残しておくべき価値は十分ある。

写真集の表紙は葛西臨海公園で撮られたスナップショット。普段私が毎日のように徘徊しているあたりだから馴染み深いものがある。パラパラとページをめくると、「東京1985」とほとんど変わらないようなスナップショットが続く。昔と同じカメラを使っているのか、あるいはデジタルなのか、フイルムなのかということもあまり気にならず、同じように淡々と、ある距離感のもとスナップショットが展開しているのが心地よく面白い。跋文で作者は「東京の大きな地図を貼り、訪れたところに印をつけた」と書いていらっしゃる。それでも、あえて「ここ」でないといけないような、あるいは「あそこ」を目指す理由といったものが写真群からは見出せない。それは「東京1985」と変わらない作者ならではの静謐な視点とも思える。今回も街の流れに乗っている。

しかし、すべての写真を見終わった後に気づいた。「マスク」をしている人々がたくさんそこに写っていたのだ。2020年だから当然と言えば当然なのだが、どうして私は途中で気づかなかったのか。私もまた路上で同じようにシャッターを押す身であり、第1章で述べたように、コロナ禍の「マスク」については十二分に意識し見てきたつもりだが、岡本さんの「Tokyo Summer 2020」では全く見えていない。

写真の中には全くマスクをつけていない人々も所々に写っていることもあり、そのイメージないしは前回の写真集のイメージで見てしまっているのかもしれない。あるいはカラーであればマスクの「白」やら「黒」、それこそカラフルなものまで目立ち、路上の群衆の様相がかつてと一変していることに容易に気づいたのかもしれない。ではモノクロ写真はそれだけ省略させるほどのイメージが備わっているのかと思えば、そういうことでもない。やはりここは作者である岡本さんと街の「流れ」が先行していく状況だからではないかと思えてくる。そう考えれば、「マスク」もまたコロナという流れの途上にある不確かなものだ。

少なくともこのあたりのことは作者にぜひ確かめてみたいと思うようになってきた。

ひたすら撮ることでのみ

岡本さんからメールが届いた。蒼穹舎の大田さん経由で二つ三つ簡単な質問を送らせていただいたのだ。

案の定、カメラは1985で使ったものと同じようなものを探したこと。レンズは35ミリ(一部50ミリ )だったこと。撮影には公共交通機関を利用しひたすら歩いていること。それも雑踏や繁華街より都県境や川沿いであること。私が想像していたような背景がまずあった。さらに、「マスク」に関しても「すでに常態化しているので特に気にならなかった」とおっしゃる。「コロナ禍」であることを特に強調し都心を徘徊し、それらしき被写体を捕獲し撮るスナップショットとはだいぶ違う関わりであるとともに、全体の撮影スタイルは、今でいう「ストリートスナップシューター」になっていない。しかし「スナップ」なのだ。そして岡本さんはその「スナップ」の上で、時代なり社会の様相についてのメッセージを第一として過去と現在を巧みに重ね合わせようとしたものでもなく、ある意味で自分を相対化させ「軽く」乗り越えてみようかというようなストレッチングのような作業として行なっている。

「軽く」と書いたが、実際はそれほど軽いものではない。お母さんの在宅看護や自らの加齢とも向き合う「写真活動」であり、ご本人は「分別臭く」とおっしゃるが、生活の主体をある場所にしっかり置いての「帰還」、「挑み」であるからだ。そして誰もがコロナと併走しなければならない時代というのが加わる。そこでは単にマスクのあるなしが問題ではない。私たちはいかに存在し続けるのかという命題に向かってカメラを添わしていかねばならない。それをひたすら撮ることでのみ予見していく。過去から立ち上がる述懐と未来への茫漠たる希望を交錯させ、町の流れにスーッと身体を馴染ませでいく。そんなとりとめのない時間が本来のスナップショットといえるものなのかもしれない。

岡本さんに2つの写真集で何か変化を感じましたかとお聞きした。「町や人の変化は、意外にもあまり感じませんでした。もちろん見比べますと具体的に変化していますが、歩いているときの感覚は、あまり変わらなかったと思います。歩いていて、停止していたり何かが動いて始まったり絡んだり、現象を眺めているような感じですので、そのように感じたと思います。」

時代も町も「わたし」もそうして過ぎていく。岡本さんの2冊の写真集には学ぶべきことが多かった。

この章の執筆には岡本正史さん、蒼穹舎大田通貴さんにご協力をいただきました。ありがとうございました。

注1 東京写真専門学校(現専門学校東京ビジュアルアーツ)

注2 春日昌昭「40年前の東京」(生活情報センター)、「オリンピックの頃の東京」(岩波書店)

注3 新宿御苑前にあるギャラリー&写真集専門書店

古くから様々な読者に支持されてきた「アサヒカメラ」も2020年休刊となり、カメラ(機材)はともかくとして、写真にまつわる話を書ける媒体が少なくなっています。写真は面白いですし、いいものです。撮る側として、あるいは見る側にもまわり、写真を考えていきたいと思っています。