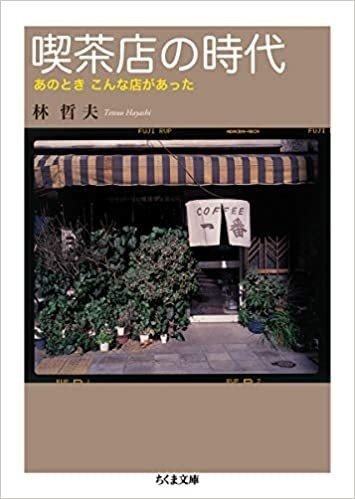

喫茶店の時代 林哲夫 ちくま文庫

喫茶店という言葉からまず思い出すお店は、表参道にあった大坊珈琲店だ。記憶をさかのぼっていくと、建て替え前の東銀座の文明堂、アリス、移転する前のYOU。学生時代に入り浸っていた名前が思い出せないけれど店の内装やオーナーの顔は思い出せる2軒の店。

これらの店には、そこへよく一緒に行った人との思い出の場所という面、店のマスターやママさん、常連さんと行った人との思い出の2種類がある。いずれにしても、人との思い出に結びつくのが喫茶店なのかもしれない。

林哲夫さんの『喫茶店の時代』は、元版が出てすぐに買って読んだ。林さんが「コレクション」した喫茶店とそこに集った人々、そこから生まれたアートや文学、書籍や雑誌の数々。「喫茶店の時代」に行ってみたくなる。そういう本だった。

そして2020年4月。ちくま文庫から『喫茶店の時代』が出ると知って、驚いた。元本が出て、20年近く経った今、どうしたんだろう?と。購入するかどうかを決めるのは、元本を持っているから、書店で実物を見てからかな?と思っていたら、外出自粛要請だ。

6月に入って、やっと書店で実物と対面して、内堀弘さんの解説を読み始めたら…。

1月15日、ツボちゃんが旅立った翌々日、3人で会うはずだった日に、林さんから内堀さんがこの解説を依頼された、と。そして、元本に加筆されている、というより「この本は『増殖』している」。これは買わねば!だ。

ちくま文庫の中の人、疑ってごめんなさい。出してくれてありがとう!

巻末の索引、特に人名索引を見ていると、林さんの「コレクション」の幅広さと奥の深さ、両方を感じることができる。その索引からその時の興味、その日の気分でページを開くという楽しみ方もできる。

大坊珈琲店が閉店したあと、「場」としての行きつけの喫茶店を探そうとしたこともあったけれど、そういう店には出会っていない。今は、探すこともしていない。

どうやら、そこへ行けば誰かに会える、誰かに会うためにそこへ行く、そういうリアルな「場」を喫茶店に求めなくなっているようだ。

だから、時間調整をしたいとき、歩き疲れたとき、ちょっと気分を変えたいとき、喉が渇いたとき、入る店はドトールでも、スターバックスでも、タリーズでも、etc……いい。

その時に求めているのは、注文するもの選びに迷うことなくサクッと座れて飲み物が飲めてちょっと本を読んだり手帳を広げたりぼーっと考え事をしたり、手早く空腹の虫を養える、という空間と時間だ。

大坊珈琲店閉店後、例外があった。

新宿の伊勢丹会館に入っていた珈琲舎BUN。伊勢丹や紀伊國屋をうろうろした後、次の目的の場所へ向かう、あるいは帰宅するためのメトロに乗る前に、ちょっとひと休みしたいな、買ってきた本をパラパラめくって見たいな、というのにいいちょうどいい位置にあった。

伊勢丹の周りには、チェーン店も喫茶店もなくなってしまっていた。

昭和の喫茶店そのままのBUNという空間でひと休みするのが好きだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?