#展示技術講座 |原稿|多摩美術大学彫刻学科主催

この記事は自分を知ってもらうためにとても良いと思いプロフィール記事に設定しました。内容は多摩美術大学でおこなわれた展示技術講座の職業紹介でしようした原稿です。

10/10 13:00~16:10 「職業紹介」「ワークショップ」

10/11 13:00~16:10 座学「展示壁について」「映像展示について」

デモンストレーション「プロジェクター設置」

場所:メディアホール

対象:多摩美生。人数は入れなくなった時点で制限。

自己紹介

こんにちは、多摩美術大学彫刻学科の実技の成績でAをとったことの無い宮路です。ちなみに、4年間Bだった同期は僕を含め3人しかいませんでした。ワースト3の成績です。下の画像は美術館の監視カメラにアクセスするために設計したタラップです。制作は京都のジーファクトリー(後藤雅樹)さんに制作してもらいました。

僕は展示技術者として仕事をしています。後で説明しますがインストーラーと呼ばれることが多いです。ちなみに、韓国国立現代美術館のコンペに勝って韓国政府からお金をもらって制作してた時期もあります。時々ですが制作もぼちぼち続けています。下の画像は学生の時に作った作品です。

今回は作品については話しません。展示の仕事について話します。学生の頃からバイトや手伝い含めて展示作業を色々とやっていました。この仕事が自分にあっていて、展示技術職の仕事が入ってくるようになりました。AANの嘉藤笑子さんとかよく手伝ってました。下の画像はドクメンタ14カッセルだったと思います。展示台の足が細くてかっこいいですね。

最初は美術作家がどうやって生きてるのか解らなくて、アジア圏のアートスペースをリサーチしながら展示や大工仕事のバイトなんかをしていました。札幌のリサーチ中に別府プロジェクトでテクニシャンをしていた小川智彦さんという人に出会い、この人に色々誘われて本格的に技術者の道に流れて行きました。小川さんは、日本に100人もいないであろう木造船和船を作る技術も持っているので船大工として彫刻科に招いても面白いと思います。

大きな転機になったのは香港の美術運送会社に就職したことです。上の画像はモネ展のインストールでTVや新聞にも掲載されました。作品の運送も前後をパトカーで挟んで行われました。顔は見えないけど左が宮路。

ちなみに、香港のアートマーケットの市場規模は日本のマーケットベースの10倍くらいと言われています。日本のきちんとしたマーケットベースアートのデータがないのであやふやですが、香港のマーケットは日本の美術館や国際展などを含むアート産業全体の市場規模と同じくらいだと聞きました。世界のアートマーケットについてはArt Baselが毎年調査しています(上の画像)。

香港の街の規模としては1,104 km(2乗)であり、メインのエリアはその1/6程度で他は山です。東京23区の面積が619km(2乗)なので、その1/3以下と考えてよいでしょう。要するに23区の1/3以下の面積の都市に日本のマーケットベースアートの10倍以上の市場規模が動いているわけです。(画像は香港の模型屋にいた猫です)

僕のいたヘルトランス社はシンガポールの会社で、香港支社には100人くらいのアートハンドラーと呼ばれる人たちが働いていました。言葉の意味は後で説明します。日本中に散らばっているヤマト運輸のアートハンドラーも100人ほどだとヤマトの人に聞きました。毎日本当にやばかったです。写真のコンテナには全て作品が詰まっています。

アートバーゼル香港の時期には追加で100人以上海外からきます(上の写真がそう)。バーゼルの期間外でも毎日100件以上のオペーレーションがあり、1日に7件くらいまわる日も多かったです。とてつもなく忙しかったです。その後、「SIAF」からの流れで「あいちトリエンナーレ」に呼ばれヘルトランスを去りました。

ドイツでもドクメンタの時期にワーホリビザを使って住んでいたのですがアート関係の仕事はできませんでした。しかし、現地のアーティスト友達やコレクター(写真左)の人たちと遊びながら、なんとなく雰囲気が知れたのは面白かったです。ドクメンタはもちろんミュンスタースカルプチャープロジェクトとベニスビエンナーレにも行きました。下の写真はベニスビエンナーレでの一枚です。(授業では各国際展で撮影した面白い展示方法の写真も見せます。)

ワーホリビザの年齢的期限が近づいてきたので、とりあえず行ける所に行って見ようと思いニュージーランドとオーストラリアのビザも申請しました。ちょうどその頃、2018年のシドニービエンナーレのディレクターに片岡真実さんが選出されたことを知りました。ダメもとでシドニービエンナーレに仕事が無いか聞いてみた所、海外経験も多かった理由から採用されました。コネは使ってません。

ニュージーランドではのんびり田舎のホテルでメンテナンス技師をしてから旅行を楽しみました。その後オーストラリアに移動し、シドニービエンナーレでの仕事をはじめました。大自然が好きならニュージーランドは一度は行くと良いと思います。

シドニービエンナーレでは映像音響機器専門の技術者をしていました。現地ではAV tecnicianと呼ばれていました。もちろん、AVはAudio VIsualの略です。日本の国際展と組織構造が大きく違ったのが面白かったです。また、高額な機材をバンバンさわれたり、そもそも設計思想が全然違うのもよい経験になりました。上の画像は全てアングルショットのビデオインスタレーション。

これは僕個人的な考えなのですが、展示方法に正解なんてありません。組み合わせ的に整合性がとれているかが重要だと思います。汚い壁にマスキングテープで作品を設置しても大丈夫です。上の画像は正方形の裏打ちスクリーン。日本で黒枠スクリーンの展示はあまりみませんが理に適ってました。

また、展示方法も日々進化しています。工法も一緒に働らく人や環境によって大きく変わります。僕はフリーの展示技術者なので国や状況の違う中で1000人以上の人たち仕事をしてきました。これは僕自身の最大の強みだと思います。日本国内だけ、ましてやいつも一定の美術館だけで働いている人たちでは解らないことや知らないことを沢山知っています。写真はシドニービエンナーレの仲間です。

今回は基礎技術に関して明日デモンストレーションと座学を行います。今日の所は色々な展示現場に柔軟に対応できる思考力みたいなのを養って欲しいと思いワークショップも考えてきました。初めての試みなので上手く行かない所もあると思いますけど、よろしくお願いします。画像はデミアン・ハーストの作品です。でかいですね!

展示技術者という仕事に関しての解説

まず、この中で将来美術館で個展をしたい学生はいますか?もし作家として成功してきて、森美術館から個展をしてくれと言われたらどうしますか?全ての作品制作と展示作業を自分で行いますか?

そんな事ができるアーティストは世界に1人もいません。1人で全てを行なっているアーティストは1人もいないのです。絵画作家で絵自体をアシスタントと一緒に描く人もいます。オラファー・エリアソンの工房なんかは200人以上の人が働いています。1人で制作していたとして、額装から輸送梱包、展示会場の設計施工、作品設置にライティングなどを1人の人間が行うのはまず無理でしょう。上と下の画像はミュンスタースカルプチャープロジェクト。1人じゃ作れない作品の一例です。

展覧会の現場にはディレクターやキュレイター、クーリエやレジスターにコンサバター、日本で言うとインストーラー(英語だと多分builder, art handler, gallery technician)のような展示業務に関わる人、アーキテクトやコーディネーターなど色々な役職の人がいます。大きな展覧会は沢山の人達で作り上げるものです。

細かい事ですが、言葉の定義について話しておきます。日本では壁たてや展示台制作、作品設置からライティングに映像機器の設置までやる人をインストーラーと言う流れになってきてます。これは、web siteの事をホームページと言うような和製英語に近いので、今後海外で活躍する学生は一応頭に入れて置いてください。上の画像は曲面壁です。

美術品の設置をする人=art installer

美術品の梱包、設置、フレーム取り付けなどをする人=art handler

家を建てる人=builder

ギャラリー展示、展示台制作、ライティングまでする人=gallery technician

僕の経験では言葉の意味はこんな感じです(僕は辞書ではないです)。installerは役割ではありますが、かなり範囲は狭いと思います。シドニービエンナーレでは展示壁や展示台をproduction teamと呼ばれる人達が制作していました。下の図にはplinth makerと入れましたが聞いた事ないかも。英語検索では出てきます。カタカナのインストーラーやること多すぎ!

art handlerはヤマト運輸のスタッフがかなり近いです。壁や会場設計や展示台制作などは大抵は美術館内のテクニシャンが行います。ちなみに、日本にきちんとテクニシャンがいるのは水戸芸術館のみだと聞いています。金沢21世紀も以前はいたとか今もいるとか?ここが海外と大きく違う所で、美術館が技術者を抱えないのが日本スタイルです。韓国も似ていると聞いた事があります。

さらに、日本の場合は国際展含む地方プロジェクトが多数あり、街中展示のシェアがかなり大きいです。取り壊し前の建物などを展覧会場として使い、一時的に展示壁を作ったり電気配線をいじくったりします。日本での展示の仕事はより多くの技術がいるのが現状だと思います。画像はドクメンタ14アテネの街中展示。自分の仕事中はあまり写真を撮らないので写真がないです!

インストーラーと言う言葉は業界では一般的になりつつありますが、僕は海外現場にも行くのでExhibition Tecnician(展示技術者)と名乗っています。実はこの言葉はあまり使われていません。でも、電工、造作、制作補助までする自分の仕事に一番近いかなと思います。だいたいの人に通じます。上の画像はマーレシア現場の時のご飯。

それでは、展示技術者 exhibition technician カタカナのインストーラーと言う役職の人達がどうのようなスキルを武器に仕事をしているか説明していきます。画像ベニスビエンナーレの香港の作家。僕は香港でネオン作品を大量にインストールしてました。

展示に必要なスキル -輸送梱包-

作家を目指す学生は必須のスキルです。作品をきちんと梱包し、倉庫に保管する方法を少しずつ学んでください。美術梱包、撮影、ポートフォリオ(ウェブと紙)の技術は必修科目が合っても良いと思います。苦手な学生は、少しのお礼で手伝ってくれる得意な友達を作っておきましょう。1人で作家になるのは難しいですし、人によって得意なものは違います。学生時代の仲間と協力して支え合うのは重要な事だと思います。画像はOZクリップという金具です。これは梱包業界に革命を起こした金具なのです!(oz clip で検索してみましょう)

また、多摩美は絶対に梱包の講座を開いてください。絶対にです!プロになればヤマトや箱屋さんに発注しても構いません。プロになるまでは自分達でするしかありません。日本の作家の梱包スキルは結構ひどいです!梱包講座を絶対に開いてください!画像は一例です。きちんと講座をひらけばこれくらい梱包できます。

展示に必要なスキル -作品設置-

言うまでもなく必要なスキルです。作品を設置するスキルです。彫刻科は専攻によって色々なテクニックがあると思うので今回は絵画について色々と例を出します。

まず、特に指定がない場合は目線の高さを1500mmにします。天井が低い場合は1450~1480くらいにする事もあります。1400~1450にする事は滅多にないです。照明の都合とかでたまにある程度。Gagosian Galleryでは1525mmと言う指定でとても厳しかったです。

掛け方の方法は色々ありますが、ドッコ式(hanging bar)とDリング式がメインです。また、ビスにかけるかJフックにかけるか。ワイヤーを使うかなど色々あります。上の画像がDリングです。重い絵画にはビス穴が多いものを使います。

学生の展示では、ドッコ式か大きい作品の場合は壁側にもDリングを取り付けてワイヤーとリーズロックで結ぶのが良いと思います。調整も効くし、ビスにかかる荷重が曲げ荷重からせん断荷重に変わります。重い作品にも効果的です。上の画像がドッコ式です。

力学については時間がなさすぎるので今回はしません。すでに「荷重」や「力学」と言ったキーワードが出ているので検索してみるとよいと思います。コツとして水平器の使い方や計測方法がありますが、こちらは、画像では説明しづらいので授業のみで教えます。

日本は地震なども多いのでビスのみでの展示は出来るだけ避けた方が良いでしょう。美術館などでは上の画像のような金具を使っている館もあります。これは地震対策としてTAKIYAというメーカーが制作した仕組みです。ダイヤル調整で高さの微調整もできます。海外では盗難防止にこの金具が使われたりもします。

きちんとした展示方法や絵画や壁への負担を力学的に説明するには3時間以上の講座が必要なので今回はこの辺にしておきます。

これはシドニーで僕が展示した多段掛けの絵画展示です。300枚あって写真に写ってませんが部屋ももっと広いです。きちんとした絵画展示講座ではここまで掛けれるようにしたいですね。

展示に必要なスキル -造作-

主に展示台や展示壁を作る技術から、特殊インスタレーションの制作補助など物を作る力が重要になります。彫刻科の学生が得意な分野ですね。僕がよく一緒に仕事をする人達も彫刻畑の人達が多いです。ちなみに、上の写真の場所が下の場所のような展示空間になります。同じアングルの写真がないですが、少しだけ天井に名残が残っていますね。

古い蛍光灯の位置が汚れて残っていたり、天井の茶色い部材のラインなどから同じ空間だと解ってもらえると思います。

学生が必要な造作のスキルとしては展示壁や展示台の制作だと思います。僕の場合は作品制作補助のような事もするので写真のようなものも作ります。三角錐が連結した構造体で内側にアクリルミラーが仕込まれています。下の写真は制作途中です。デジタル分度器で.0度まで精度を出しています。

近年、自分で制作せずプランだけを考えるアーティストは増えています。自分がするべき作業と発注するべき作業の線引きが今後の作家には重要です。特に大きな作品や複雑な作品を作る場合は各専門家との協力が必要になってきます。

展示に必要なスキル -照明-

照明は展示の見せ方でとても重要なスキルです。機材や見せ方だけでなく、光がどのように振る舞うかも学んだ方がいいです。『学芸員のための展示照明ハンドブック』と言う本があるので読んでみてください。技術が少し古くなってきている気もしますが、大体の事がわかります。

他には、DMXと言うライブイベントなどで使われる照明があります。ライティングレールにスポットライトを使う見せ方にとらわれず、こういった技術も学んだ方が絶対にいいです。

極論、その展示に合っていればロウソクだって照明になります。LEDテープなどを使い照明器具の自作も時々します。頭を柔らかくして、自分の作品にはどんな照明が必要か意識しながら制作するのも面白いと思います。

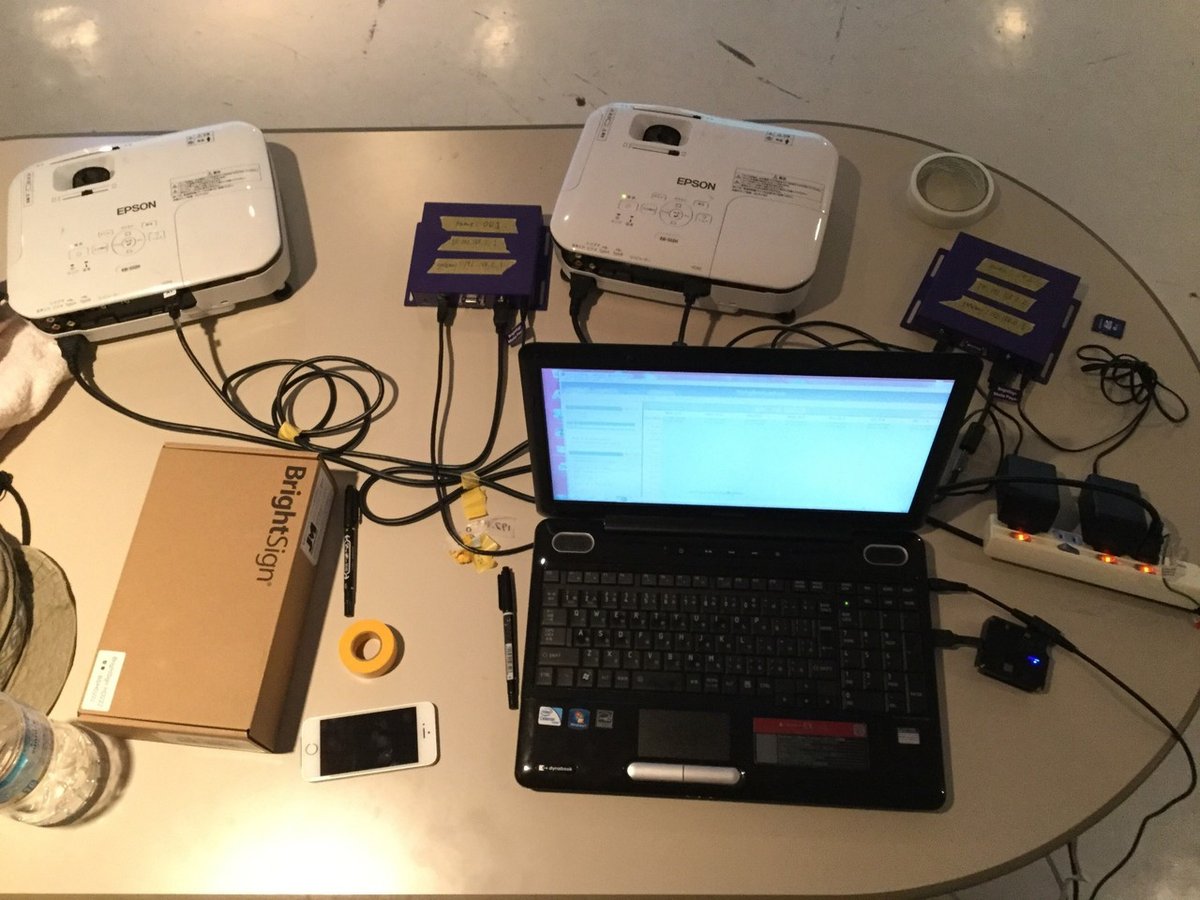

展示に必要なスキル -映像音響機器-

映像展示やマルチメディアの展示をするのに必要です。職業としては必要なスキルですが、全ての学生に必要なスキルだとは思いません。ですが、プロジェクターの設置は測量や決め方も三次元的で他の展示に必要なスキルを多く含んでいるので二日目にデモンストレーションを行います。音以外はそこで大体の流れがつかめると思います。また、このジャンルは常に機材やデータを触ってないと技術がすぐに古くなります。作家仲間のうちの1人に得意な人がいるといいかもしれませんね。

展示に必要なスキル -電工-

照明や映像機材の展示に必要になってくる技術です。僕は今年やっと第2種電気工事士をとりました。また、展示で機械物を使う際は電力量の計算などができると良いでしょう。1つのコンセントは15Aまでです。2口の場合も合わせて15A以下に抑えた方が良いでしょう。自作の電源コードは二日目にデモンストレーションでお見せします。

展示に必要なスキル -重量物-

こちらは滅多にないですが、できると強みになるスキルの一つです。1t以下はチェーブロックなどを使い自由に動かせると良いと思います。こちらは石彫の学生とかが得意だと思うので学生のうちにしっかり学んでください。画像はデミアン・ハーストの作品で14~17tくらいあるらしいです。恐ろしい事にこの作品は小さな島の上にある煉瓦造りの美術館の二階に設置されてました。搬入方法がミステリーです。

展示に必要なスキル -英語-

こちらは、人によりますが僕の場合は必須スキルであってセールスポイントです。海外の現場のが楽しいし、海外作家と仕事をするのはとても楽しいです。英語ができれば作家として出せるコンペも多くなります。作家になるにしろならないにしろ学生のうちからコツコツやっておくといいと思います。

スピーキングは国内にいる限りかなり難しいです。可能かもしれませんが、コスパが悪いです。春休みとかを使って、手っ取り早くフィリピンに語学留学してみてはどうでしょうか?卒業後にワーホリで英語圏に行ってしまうのも手ですね。

また、次のスキルにつながりますが、英語で検索すると調べ物が捗ります。日本にない工法や工具、材料などの情報は日本語で検索している限りわかりません。

これは国外のコンペやギャラリー、アートシーンの現状などを知る上でも同じです。一歩海外に出て自分でリサーチしてみてください。あまりにも日本で溢れてる情報が役に立たない事がわかります。現地の情報は現地に5年以上住んでいる人から聞きましょう。ちょっと海外行ってきたギャラリストの話とか信用しないほうがいいです(体験談)。

展示に必要なスキル -リサーチ能力とか-

はっきり言って、こんなに色んなことを全て完璧にできる人はいません。大抵は色んな問題にぶち当たりネットや本で調べまくります。機械製品に関する質問はカスタマーサポートに電話しまくります。また技術を持った友達同士で情報を交換します。欲しい情報にいち早くアクセスするスキルや人脈は重要なスキルの一つかもしれません。

終わり

展示作業には色々な知識や経験が必要なこと、分野も多岐にわたることが解ったと思います。10年くらいこの仕事をしていますが、常に調べ物や勉強している感じです。やり込み要素がメチャクチャ色々あるキャラ育成ゲームみたいで面白いですよ。

いいなと思ったら応援しよう!