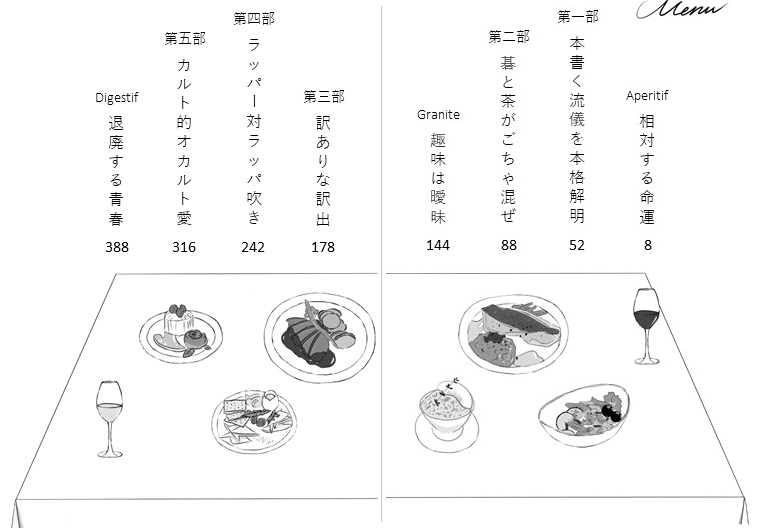

『Shall we デカダンス?』サンプル作品

この記事では『Shall we デカダンス?』のサンプル作品として、第二部を一部改変したものを掲載しております。

ご購入は こちら から

「ところで今日は、どこへ行くつもりなんだ」

このままずっと磨鳥(まとり)と駄弁っていてもそれはそれで楽しそうだったが、実際にはそうはいかない。そもそも俺は、他に楽しそうな部活を見て回るためにこの部に入部し、ここにいるのだ。俺はそれを思い出して、磨鳥に本日の行き先を尋ねた。

昨日の一件は予行演習だったようだが、今日こそは俺にとっての廃部活選定部での初めての活動となるのだ。もっとも、活動と言えどそれは職務としてではない。仕事をする彼女に追随し、他の部活を楽しく観覧させてもらうことしか端から考えてはいない。

そう、俺の興味はどこに行くか、ということよりもどこかに行けるか、ということにある。

つまりは、自分にとっての新境地だ。ひいては、そこで自らの琴線に触れることのできる真新しい何か──あるいは誰か──を発見することができるかどうかが、俺が満足するかどうかを決定する大事な要因なんじゃないかと思う。

「そうね、どうしようかしら……」

磨鳥は束の間だけ逡巡(しゅんじゅん)する素振りを見せた後、逆に俺にこう訊ねてきた。

「望月くんは、自分の好物は先に食べる派? 最後まで取っておく派?」

「好きなものから順番に食べるが。……それが何だ?」

「いいえ、大したことじゃないわ。本命から攻めるか否か、ちょっとだけ迷ってしまっただけ」

磨鳥はほんの少しだけ、アンニュイに見えなくもないような表情を見せた。

「ええ、そうね……、そうよね。思い立ったが吉日だわ」

その顔はすぐに、明るく前向きなそれへと変化した。

「それじゃ、さっさと現場に出向いて、ささっと大物から仕留めることにしましょうか」

と、ここでひとつ咳払いをしてから居直る磨鳥。さて、それでは発表致します、本日出陣しまする標的は……、などと唱えて、何やらえらくもったいを付けはじめた。

ところで、大物からぱーっとやっつけてしまうのには賛成だが、大物なのにぱぱーっと片付くのかどうかは甚だ疑問だ。疑問だが、わざわざ口を挟むほどのことでもないのでここは黙っておくことにしよう。

「どぅるるるるるるるるるる……」

「ド、ドラムロール?」

しかも口って。

「……じゃーん! ──はい、囲碁茶道部です」

「囲碁、茶道部……?」

なんだ、その珍妙な取り合わせは。囲碁と茶道を同列に語る道理がわからないぞ。

「あら、説明を求む、という顔をしているわね」

「当然だ。有象無象の部活動が氾濫しているこの高校で、なんでまた囲碁部と茶道部が手を取り合わなくちゃならないって言うんだ。そもそもそこは、碁を打つところなのか? 茶を点(た)てるところなのか?」

「そのどちらでもあって、どちらでもない……、というのが正解だって友恵は言っていたけれど。そうね、とにかく行って自分の目で確かめてみることね」

「ああ。もとよりそうするつもりだ」

名前だけでは想像が付かない──そのことがむしろ俺の好奇心を駆り立てる。

「何をしているところなのか、という質問はそういう形でしか今は答えらえれない。ただね、私たちが今からそこへ向かう目的は何かと問われたのなら、それにははっきり答えられるわ。

理由は二つ。ひとつには、化けの皮が剥がれるまで、思う存分あのいけすかない囲碁茶道部の部長を茶化してやること。そしてもうひとつには、今日という今日こそ、囲碁茶道部を廃部にすべきか否かという問題に対して白黒付けるということよ」

嬉々として磨鳥はそう宣言した。

……どうやら単に言葉遊びがしたかっただけだと思われる。

とまあ、そんなこんなで廃部における俺の初舞台は、囲碁茶道部というなんとも妙ちきりんな名前の組織で幕を開くことと相成ったわけである。

教室から出て、彼女の先導に従いしばらく廊下をゆく。

階段をひとつ降りてから、さらに折り返して廊下を突き当たりまで。

「ここね」

特別棟二階の、最北端。日の当たらない奥まったところに、その部はあった。

入り口を前に、二人して立ち止まった。

「この辺りは、初めて来るな」

「三階は暗黒街道と呼ばれているけれど、二階はまだグレーゾーンなのよ」

「グレーゾーン?」

「部室の場所がそのまま指標になっているのね。地上に近ければ近いほど、ピュアでホワイトで健全っていうわけ」

階下を指差しながら磨鳥はそう言った。

なるほど。一階と言えば、先週俺が体験入部をしに足を運んだ将棋部や科学部や吹奏楽部などがあった区画だ。これらの部活はいずれも一般的と言ってしまっても差し支えないような部活動であり、活動内容もまた名が示す通りのことをするだけで至って普通ではあったが、裏を返せばそれらは無難で健全な部活動だったということにもなるだろう。

そんな一階とは違って、三階の暗黒街道とまではいかないものの、二階にもそこそこにユニークで変わった部活が集まっているのだ──と、磨鳥が言っているのはつまりそういうことであるらしい。

つまり、この特別棟の部活動は上の階になればなるほど危(アブ)ノーマル度が増していくように区分けされているということになるだろうか。だが、どうして? このことが意味することは何なのか……。

「いやいや、待てよ。……将棋部?」

己の思考に、ぐっと強く引き戻される。

すっかり忘れていたことだが、そういえば俺は、入学早々いの一番に将棋部へと見学に向かったのではなかったか。

「磨鳥」

「どうかしたの」

「やっぱりまだ、どうしても気になることがあるんだが……、確かこの学校には将棋部があっただろう。だから……」

「囲碁茶道部を単に廃部にせずとも、解体して囲碁部を将棋部にでも吸収させる方が穏便に事を済ませられるんじゃないかって?」

「ああ」

俺の意を汲んだというよりは、初めからそんなことは考慮していたと言わんばかりの口振りで磨鳥は応じた。

「それに、困るほど部活があるっていうんなら、華道部なんてのもあるんじゃないのか? 茶道部は華道部とまとめて茶華道部とでもしてしまえば、万事解決だと思うんだが」

「そうね、確かに生け花を専門にするクラブだって無いわけじゃないわ。──ただ、そうやって丸く収まってくれたらどんなにか良いかとは思うけれど」

「つまり?」

「部長が妥協案を受け容れるとは到底思えないってこと」

「妥協案を、受け容れる……?」

あれ、ちょっと待ってくれよ。何か少しおかしいかもしれない。磨鳥の思惑と俺の認識が噛み合っていないような気がする。

「これって、話し合いでけりを付けるんだったか? てっきり俺は、廃部活の選定は隠密で行うって話だったから、そうだとばかり……」

「いいえ、違うわよ。一度言ったでしょう、もう既にこの部の役割は大抵のクラブに露見してしまっているの。だからもうきっと、どの部活動だっておいそれと廃部の口実となるような隙を見せてはくれないわ。今となっては、折り合いが付くまで全力で相手を説得するくらいしか手立てが無いのよ」

……合点がいった。一筋縄ではいかないと語ったのは、そういう事情からか。

「だが、相手が折れない場合はどうするつもりだ」

「最終的な処分判断をするのは校長だから、理由さえ存在するなら相手に拒否する権限なんて初めから無いわ。私たちは廃部を宣告するに足る理由を探して上に回せばそれで良い」

「じゃあそもそも、話し合いなんて必要無いんじゃ……?」

廃部は名前の通り廃部活選定だけをやっていれば済むというのなら、何故そうしないのか。

「でも、私は姉さんがやってきた仕事だけじゃなく、その意志だって引き継ぎたいと思うから。──だからね、解散させるにしてもできるだけみんなに納得してもらった上での廃部という形にしたいのよ。あくまで部の数を削減させるのが目的であって、みんなの生きがいを奪うことが目的ではないから」

そうか、そういうところは姉妹……なんだな、やっぱり。

「ちなみに、今回説得すべき囲碁茶道部の部長だけれど、そのひとは姉さんの後釜なのよね」

「そうなのか?」

現生徒会長が、囲碁茶道部の部長を兼任しているというわけか。

「いや、待てよ、だったら……」

廃部の内部事情についてはもちろん現行の生徒会には把握されていることだろうし、先代に引き続き廃部と生徒会で連携して廃部活を選定する作業を続行していることも充分に考えられると思うのだが、もしその考えが正しいとすれば、ひとつ、とんでもない矛盾がある。

浮かんだ疑問を上手く言葉に纏めて口に出そうとするよりも先に、眼前の障子の向こう側から聞こえてくる磨鳥への呼びかけによって、その疑問は頭の隅へと追いやられてしまった。

「真夜(まや)さーん、そこにいるのでしょう? さっきから、あなたの声がしますけれど……。私にご用なら、早くこちらに上がっていらしてくださいな」

透き通るような、邪気の無い声。

目を凝らしてよくよく眺めれば、声の主と思しき妖艶なシルエットが、薄ぼんやりと障子に投影されている。──この影の形は、着物姿だろうか?

磨鳥はその誘(いざな)いの声に応えるように、障子の取っ手に指をかけて、ひとつ長い深呼吸──をしたかと思うと、覚悟を決めたように、そのまま勢いよくその腕を横へと引いた。

「たのもーう!」

「どうれ!」

おいおい、なんだ、ここは道場か何かだったのか……⁉

などと思いつつ室内を見回してみれば、そこは一見して何の変哲も無いただの茶室だった。

しかしそれは、あくまで一見して、である。よく観察してみるとその空間のそこかしこにちょっとした違和感が点在しているのが見て取れる。

たとえば、上がり框(がまち)の手前に並んでいる三足の上履き。

……だが、これはまだ良い。少し変な印象を受けるにしても、別に理解できない状況というわけではない。単に不釣り合いだというだけのこと。

それよりも気になるのは、座敷の上で正座したり脚を崩したりしている三人の女学生──その装いに尽きるだろう。

手前でこちらに身体を向けるように正座し、来客である磨鳥と俺を笑顔のまま交互に見つめてくる大人びた感じの彼女──はんなりとした口付きで磨鳥に声をかけたシルエットの正体──はちょうど今の今まで茶を点てていたらしく、その脇には茶碗だの茶筅(せん)だのといった茶道具が一式、辺りに広がっている。

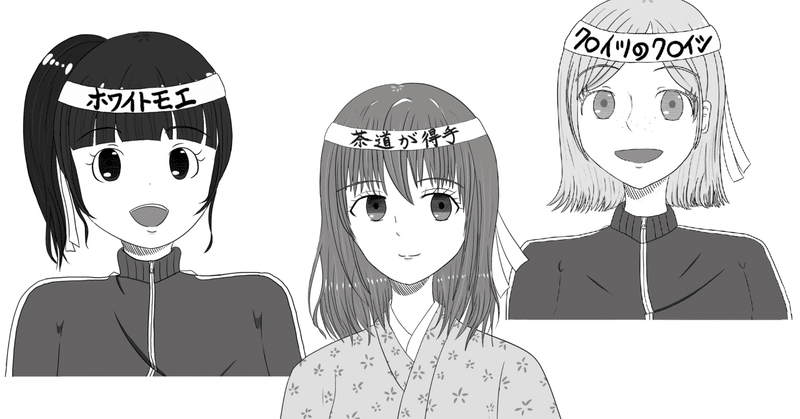

彼女が召していたのはやはり着物だった。そして、思わず目を奪われてしまう艶(あで)やかな深紅のそれは紛れもなく茶室ならではの衣装だが、そんな格好が故にもっと気を惹かれて止まないのは、彼女の額に巻かれた一本の白い鉢巻きだ。

着物とはあまりにミスマッチしたその帯には、何を思ってか「茶道が得手」と説明書きのような言葉が一言だけ、かなりの達筆で記されている。

一方で、その奥に見える二人の女子もまた、これと同様に白い鉢巻きを締めているらしいことがここから判別されるものの、ここからでは少し距離があるため書かれている文言までは読み取れない。ただわかるのは、そちらの二人が着用している服装は着物ではなく、どういうわけか高校指定の体操服であるこということだけだ。畳の上に鎮座している大きな碁盤を挟むように対面し、両者じっと盤面に注視している二人の姿は明らかに囲碁での対戦のただ中といった風なのだが、彼女らの服装がどうにもこの場には不釣り合いであるために、傍から見ればかなり滑稽な絵面にしか見えない。

とはいえ、体操着なのだから鉢巻きをしていることに関しては別に不釣り合いではないのだが……、などと一瞬は考えてみたものの──否。場所が場所だけに、やはりあの格好自体が変だと言わざるを得ないだろう。あれが自然に見えるのは体育館かグラウンドだけだ。部室の中では変だし、ましてや囲碁やら茶道やらをするはずのこの部室の中ではなおのことだ。

「何なんだ、ここは……」

そう呟きながら室内を眺め回した後に、再び目前の彼女と向き直る。

最初はなんだか見知った顔のようだと思ったが、それもそのはずで、よく目を凝らせばどうやら彼女こそが先日の始業式において壇上で淀みない巧みな弁舌を見せたかの生徒会長さま──つまりは磨鳥の姉の後継者だった。

「望月葛(かずら)さんでございますね」

「ど、どうして俺の名を?」

名乗る前から名前を知られているという不思議もさることながら、上級生であるはずの彼女から優しく甘ったるい声音で、ご丁寧にも敬称なぞを添えられて呼称されるなどとは夢想だにしておらず、不覚にも一瞬だけたじろいでしまった。

「よく生徒会執行部と履き違えられがちですけれども、一般的に生徒会と言えば、それは全校生徒のことを指す言葉であることはご存知でしょうか? その長たるものとしては、生徒会に所属する生徒ら全員の顔と名前を把握することくらいは、当然のことだと私は思っております。……特に、望月くんは転校生でございますから、なおさら、おざなりに憶えるわけにはいきませんので」

相変わらずの柔らかな物腰で、そんなことを宣(のたま)ってのける生徒会長さま。

──いやいや!

生徒全員って、我らが静詠(せいえい)の在校生は千人以上いるんだぞ。

千人と言ったら、もうそれは友達百人出来るかな、出来ねえよ、とかの比では無い。文字通りに桁違いだ。ましてやそれらの大半は友達ではなく、ともすれば半面識さえ無いはずで……。にもかかわらず名簿と顔写真を照らし合わせるかどうにかして生徒全員の顔と名前を記憶するというのは、考えただけで眩暈のするような作業じゃないか。

しかもそれが生徒会長の役目として強制的にやらされているわけではなくて、自主的に行っていることだと言うのだからとんでもない話だ。

「何はともあれ、よろしくお願い致しますね。望月さん」

「ああ、はい、こちらこそお願いします、……えと」

会長さん。

そう言うだけでも、事態を回避できなくはなかった。

けれども俺は、目の前にいる人物の名前を度忘れしているという危機的状況を悟った瞬間、必要以上に動揺してしまい、そんな簡単なことに思い至ることさえできなくなっていた。

「えっと……」

今の自分は、いかんともしがたい苦境に立たされている。それを意識してしまったことで、どこからやってきたというのか、途端に底知れぬ乾燥感が俺の喉の奥を襲い始める。

……落ち着け、落ち着け、落ち着け。冷静になれば、思い出せるぞ──。

記憶していないのではなくて、単に一時的に思い出せないだけのことなんだからな。

「えー、とー」

始業式が行われたあのとき、会長の名前が「生徒代表挨拶。生徒会長、…………(だれだれ)」という無機質なアナウンスによって発声され、それが暫時ぐわんぐわんと体育館全体に響き渡っていたのを、この耳は確かに知覚したはずであって、薄ぼんやりながらも実際にその記憶は頭の片隅に残っているのだ。

そしてそのときに俺は、どうだったか、その名前に対して何らかの感慨を覚えたはずなのだが……、具体的にそれは、どんな内容だったろうか?

…………。

…………。

…………むぅ。

駄目だ、肝心なところが、肝心なところだけが、まるっきり思い出せないぞ。

「あぁ……」

どうしようか。

「……どうかしましたか?」

何らの疑念も抱いていない様子の会長の瞳は、俺を責めるでもなく、ただナイーヴな視線をこちらに差し向けてきている。……ゆっくりと冷や汗が首筋を伝うのが感じられる。

片や、憶えていなくても良いのに、自分の高校の全生徒氏名を把握している学校のお頭(かしら)。

片や、憶えていて然るべきなのに、自分の高校の全生徒氏名を把握している学校のお頭の氏名さえも把握していないという有様な一介の生徒。

初見の者同士における通常の挨拶ならともかく、今回は相手が相手なだけに「恐縮ですがお名前を存じ上げておりませんのでお教え願えますでしょうか」とは、あまりに面目が無さ過ぎる話だろう。そんなことはわかっている。

わかっているからこそ、会長のナイーヴな視線を受け止めきれなかった俺は現に、首を動かさずに見える範疇(はんちゅう)であちらこちら不自然に目を泳がせているのであって、挙句の果てにはもはやなりふりなど構うことなくその首を大きく右に振ってそのまま縋(すが)るように隣の磨鳥へと救いの手を求めているのだった。

「…………」

頼られた当の磨鳥はと言えば、俺の悲痛な表情から俺が瀕している事態をすぐに汲み取ってくれたらしく、瞼を文字通り目いっぱいに見開いて顔全体で俺に対する呆れと驚きをいくらか表現してみせた後に、すぐに助け船を出してくれた。

さりげない仕草で首を動かし髪をぱさりと顔の前面辺りに集中させ、磨鳥は自分の顔が会長からは窺えず、俺にだけ見えるような姿勢をとった。会長に伝達していることが悟られることのないように、声を漏らさず微かに唇を動かしてみせる磨鳥。

──んん、なんだ……、すごく読み取りづらいが、ええと……。

駅すぐ? 飯食う? テーブル?

いや、違うな。これは、メ・イ・プ・ル……だ!

「……あっ」

その単語が与えられてから解答に至るまでは、ものの数秒しか要さずに済んだ。

何故なら、さっきどうしても思い出せすことが叶わなかった、あのとき抱いた「何らかの感慨」というのがまさにメープルシロップの甘美さそのものであり、それさえ思い出されたのなら後は連想ゲームの要領で答えは芋づる式に表れてくるからだ。

しかも、辿る手順はわずかに一手だけ。

──メープル、イコール、サトウカエデ。

単純な等式だが、これがそのまま答えになるのだった。

「こちらこそお願いします──、佐藤楓(かえで)会長」

「──ええ」

控え目な笑みと共に、これまた控え目に繰り出される佐藤会長の手。

俺が佐藤会長の名前を少しの間だけ度忘れしていたことは流石の会長にはもう完全にばれてしまっていることだろうが、邪気の無いこの笑顔から類推するに、最終的には自力で思い出してくれたのだろうとでも認識されているはずで、なんとか深手は負わずに済んだと言えるだろう。こういう優しすぎる人物ほど、根に持つタイプな上に、よくわからない場所に逆鱗があるものだからな──もしかしたら俺は命拾いしたのかもしれない。

安堵と共に会長の手を取って握手を交わすと、それが終わるタイミングで隣の磨鳥が会長に話を切り出し始めた。

「ところで佐藤会長、今日の用件はおわかりになりますか?」

「廃部のことでしょうか」

「その一件は見ての通り、解決しました。おかげさまで」

「では、その前の保留案件なのですね……」

「ええ。今日で決着を付けるつもりでやって来ました」

磨鳥のその意気込みに対して、会長の眉がほんのわずかに寄ったのがわかった。

なんとなく、二人の間に不穏な空気が流れ出したような、そんな気がする。

「ええと、望月くんは私が会長と話し合っている間……」

昨日と同じような展開。来たか、と俺は思った。

「ああ、あれでも見物させてもらうことにするさ」

視線で示した先は、無論、奥の座敷にいる体操服姿の彼女らである。

「さて、と──」

廃部の本業には興味が無い俺はさっさと上履きを土間に脱ぎ落とし、既に置かれている三足の隣に並べる。

それから、畳を這い這い、二人の元へ。

「……トモエ、ダレか、きましたヨ」

「そんなわけないでしょ」

「いえ、ホントにきましたネ」

「今はクロイツの方が優勢なんだから、盤外戦なんてやめてよね。……まったくもう、知らない間にクロイツお嬢も意地悪になったもんだなぁ」

「──ゴメンナサイ」

あれ、何なんだ、これは……。

俺が二人の元まで辿り着くまでの短い時間で、いつの間にやら非常に声をかけにくい空気が醸成されてしまっているのだが……。

とはいえ、このまま黙っておくわけにもいかないので、背後からそっと咳払いをひとつ。

「ごほん」

「んー、……およっ⁉ あっ、あれっ、ど、ど、どちらさまですかっ⁉」

トモエと呼ばれた彼女が振り向き、ぎくしゃくと焦り出した。

「いや、別に怪しい者じゃないぞ、俺は。磨鳥の相棒で、望月と言うんだが──」

などなど、ところどころ端折(はしょ)りながらかくかくしかじか、俺がここにいる理由を説明する。

「……そっか、なるほどね、君が噂の転校生なんだね。だいたい事情はわかったよ。──ええと、あたしは友恵。留萌(るもい)友恵。よろしくねー」

「よろしく、留萌」

「えっ? うーん……と、そうだね。留萌って、ちょっと言いにくくない? それに、少しお堅い感じがするでしょ。ちょっとほら、下の名前で呼んでみてよ」

「……そうか? ええと、じゃあ、留萌(ともえ)」

「うん。そっちの方が良いや」

形の上では注文には応じたものの、急に馴れ馴れしくし過ぎるのは嫌だったので気持ちの中ではそのままということにしておいた。

「それから、そっちはローゼンクロイツ。クロイツって呼んであげて」

「グーテンターグ、モチヅキ」

「グーテンターグ、クロイツ」

ブロンド髪──紺色ジャージである体操服の効果もあいまって、その金色(こんじき)はとても映えてみえる──を靡(なび)かせながらのご挨拶から察するに、クロイツはどうやらドイツの子であるらしい。

「クロイツはどうしてこの部に入ろうと思ったんだ?」

「クロイツは、ニッポンがすき、なので。イゴもサドウも、ステキなニッポンブンカですネ」

「そうか……」

いやまあ、確かにその通りのなのだが、果たして「囲碁茶道」は純粋な日本文化かと問われれば、大半の日本人は首を傾げてしまうのではなかろうか……。

「ちなみに、すきなコトバは『わび・さび・わさび』ですネ!」

そしてなんだかこの子、そこはかとなくピントがずれているな。

「ま、とりあえずこれに座ってよ」

「ん、ああ、助かる」

留萌がよこした座布団を碁盤のすぐ横に並べて、その上に正座をした。

「せっかくお客さんが観戦してくれるんだから、もう一度最初からやり直しちゃうよー」

そう言うが早いか、盤上の碁石を白と黒に分け直す留萌。

「……トモエ、それはずるいですヨ」

そして、不満そうに頬を膨らませるクロイツ。

「あっ、ところでもっちぃは、囲碁のルールは知ってる感じ?」

「いや、からきしだな。一応、将棋なら指せるんだが」

ていうか、もっちぃって──俺のことか?

「そかそか。そしたら、何でも気になることを訊いてくれたら良いよ」

「ん、じゃあ、そうだな……」

留萌の手によって掻き集められ、丸い木製の器に納められた大量の白石と黒石に視線を注ぎながら、思った疑問をそのまま口にしてみる。

「白と黒だったら、どっちが先に打つんだ?」

もちろんそれは、俺の右手側に座っている留萌に尋ねたつもりの質問だったのだが、返事は意外にも反対側から飛んできた。

「クロウトはシロ、シロウトはクロ──、ですネ」

ん……、なんだそれ、わかりにくい言い回しだな。

「つまり黒が先手ってことか?」

「そ。リバーシと一緒だよ」

留萌がクロイツの言葉を引き継ぐようにして、そのまま解説を補足する。

語り出す彼女の顔付きは、囲碁部の部員を代表していると言わんばかりで、いくらか誇らしげに綻んでいた。……いや、正確には、純粋な囲碁部ではなくて、囲碁茶道部なのだが。

「リバーシは黒でも白でも有利不利はだいたい同じだけど、囲碁は先にやる方が断然得なんだよね。だから棋力(きりょく)が同じレベルのひと同士で対決する場合には普通、ニギリっていうのをやってから平等に先攻・後攻を決めた上で、白陣営に有利になるようにハンデを付けるの。具体的には、白に六目半のコミだね」

「ニギリはロクモクハン、オニギリはゴモクゴハン……。ニホンゴはむつかしいですネー」

「コミっていうのは何なんだ?」

「ウスイホンうってますネ」

「あっ、コミっていうのは陣地のことだよ。そもそも囲碁っていうのは石取りゲームじゃなくって陣取りゲームなの。対局では、読んで字のごとく相手の碁石を自分の碁石で囲んで取り除いていきながらも、最終的には自分の石で組んだ陣地の目がより多い方が勝ちっていうお話。ちなみに、取った石は最後にまとめて相手の陣地に流し込んで、相手の得点を減らすことができるんだよ」

「なるほどな」

「それで、互角同士ではそういう風にして互先(たがいせん)っていうのをするんだけど、あたしたちの場合はいつも『クロイツ先手、あたしにはコミ無し』でやってるの。あたしの囲碁歴が長いとは言え、クロイツもなかなか強いからその程度のちょっとしたハンデでちょうど良くってね……」

「センテヒッショウ、ユダンタイテキ! ですネ」

「──ああ、わかった。だからそれなんだな」

そう言って俺が指を差した先は、留萌の額に巻かれた例の鉢巻きだ。

そこには、先の会長の鉢巻きと同様に手書きで「ホワイトモエ」と綴られている。

ちなみに、クロイツの方はと言えば「クロイツのクロイシ」だ。カタカナを書き慣れていないせいなのかその字は全体的にいくらか歪な印象が拭(ぬぐ)えないのだが、精いっぱい書きましたという初々しい感じもまたしっかりと伝わってくるため微笑ましい限りだった。

「えへへ、面白いでしょ? これ」

「ああ、なかなか洒落ていて面白いんじゃないか。少なくとも俺は好きだぞ、そういうの」

それに、本のページをめくるような気分で記憶を辿って会長の鉢巻きに書かれていた文字のことを思い返してみれば、三者三様に中身は違えど自分の名前を文字るという趣旨できちんと統一されていることがわかったため、個人的にはそこも大いに評価したいポイントだった。

「というコトで、まずはクロイツがうちますヨ」

と、ここでクロイツ、指先で摘んだ楕円形の黒石を滑らかな動作──片言の日本語とは裏腹に、こちらはすごく様になっている──で盤上にぱちり。

その音ひとつで、場の空気は一気に引き締められた。釣られて俺も、背筋をぴんと伸ばしてその場にしっかりと座り直す。

さてさて、ようやく「囲碁茶道」とやらの開幕である。

──いざ、お手前拝見。

「…………」

ぱちり。

「…………」

ぱちり、ぱちり。

「…………」

ぱちり、ぱちり、ぱちり。

「──はい、コレでアタリですネ。コチラのイシはゼンブいただきますヨー」

「えっ、嘘、ちょちょちょ、ちょっと待ってよ!」

「マッタナシなので、ナシです」

「やっ、違うの、もしかしたら今の手、二歩かもしれないからさっ、ほら」

「ナンデヤネーン!」

などなど、そんなこんなで囲碁茶道を見学しはじめてからはや三十分余りが経過しようとしていた。今のところは、茶道的要素などは微塵も無く、ただただ碁をやっているだけのようにしか見えない。

囲碁のルール自体はいまだにぼんやりとしか掴めていないものの、盤上にはかなり石が詰まってきて、それこそいよいよ大詰めといった様子だった。

「うーん……、じゃあもう仕方無いなー、ここくらいしか打つ手が無いからねー」

ぱちり。

「ところでもっちぃは、甘いの嫌いじゃないかな?」

と、ここにきて留萌がお茶菓子の提案をしてきた。タイミングとしては今更の感があり、別にお腹が空いているわけでもなかったのでここは遠慮しておくことにした……のだが。

「フヨウなのです? でもココは、イゴサドウブですネ」

確かに、ごもっともな指摘である。

「じゃあそうだな、少しだけお言葉に甘えさせてもらうとしようか」

「O.K.まきば、了解でーす」

そう言うなり留萌は、立ち上がって部屋の隅に転がっていた風呂敷包みを丁寧に解き、中から茶道具を取り出して、そのままお茶を点てる準備をしはじめた。

「あれ、思いっきり対局中だけど良いのか? クロイツを待たせることになるんじゃ……」

「クロイツの番が終わるまでには終わらせるから、問題無いよー」

「ウゥム……、ココですネ!」

「クロイツ、打ち終わったみたいなんだが……」

「ほんと? じゃあさ、もう、もっちぃ代わりにやっといてよ。バトンパス」

「──はぁ? なんだその無茶振りは」

「チャだけにムチャブリ、ですネ」

でもまあ、良いか。見よう見まねだが、とりあえず雰囲気で打ってみるのも面白そうだ。

というわけで、腕まくりをして白い碁石を一つ掴んだ。

「えーと、まずはここだ」

「マワリがクロにかこまれているので、ソレはできません」

「そうなのか? んーじゃあ、こっち」

「うてます。ケド、ソコはダメなので、ダメです。うってもイミがないです」

「意味が無い? 別に置いても良い手だが、別段良い手ではないってことか。ならやめだ。……そうだな、じゃあこちら側にしておく……、かな?」

「……どうして、ニガンをイチガンにするヒツヨウがあります? ヘンですヨ」

──駄目だ、てんで理解できない!

何故、どこに打っても不正解っぽいコメントなんだ。

いや、逆にどこへ打ったら正解になるというのか。

「ここか?」

「えーと、ちがいますネ」

「なら、ここ」

「ブー、ですネ」

「ヒアー」

「ノンノン」

「ちゅどーん」

「うあー」

「……ええと、わからん、もうやめだ」

「どうしてです? ナナコロビヤオキ、ですヨ!」

「日本には似たような言葉で、転げ回ってもがき苦しむという意味の『七転八倒』というのもあってな。今はむしろそういう状況なんだ、クロイツ」

「──アッソウ」

あれ、今なんで急につっけんどんな返事になったんだ? 意味がわからないんだが……。

「じゃ、クロイツがカワリにうちますネ」

「ん、ああ。もう、そうしてくれて構わない」

そうして結局は、クロイツのひとりプレーをしばらく眺めることになったのだった。

「クロイツはココ、モッティはココ。ですネー」

しかし、まあ。

「モッティじゃない、もっちぃだ。……いや、というか望月だよ、俺は」

「ムシデン・ムシデン、ツム・シュテッテレー・ヒナウス♪」

「いやいや、ちゃんとひとの話を聞いてくれ、クロイツ」

なんか楽しそうなので、良しとしよう。

──たぶん、これが本当の「独語」というやつに違いない。

「はい、お待たせー。当店自慢の人気メニュー『あんみつ』と、仄かな苦みとクリーミーな甘さが絶妙なハーモニーを醸し出す特製『お抹茶』できましたー。──クロイツの分もあるよ」

そうこうしているうちに、留萌の用意が整ったらしい。

「ああ、ありがとう」

「ダンケ、トモエ」

お茶を点てていただけなようにも見えたが、いつの間にかお茶請けの方もちゃんと用意されていたのには多少驚かされた。それがどこから出てきたのか少し気がかりではあるものの、他人任せにしていた準備には少しも興味を持たず、ひたすらクロイツのひとり手談にかまけていたことが留萌に露見するのも何となくばつが悪いことなので、わざわざ尋ねるような真似はしない。

「いただきます」

──まずはあんみつから。

白玉(しらたま)と黒豆が演出する、シンプルなモノクロのコントラスト。それらのモチーフは言わずもがな、碁石であろう。加えて、それらの上に均一に絡められている薄い黄金(こがね)色の液体──これが何であるかは、もはや述べるまでもない。

それらをまとめてスプーンですくって、口へと運ぶ。舌の上で踊るように転がりながら、まあるく甘く、匂いと味と幸せが優雅に広がっていく。

「うん、旨いね。今まで食べた中で一番美味しいあんみつだ」

心の底からそんな褒め言葉が漏れ出た。

「ウゥン、ホッペがおちますネー」

クロイツの方も、かなりご満悦のようだった。

「あはは、ありがとう、パティシエ冥利に尽きるよー」

「パティシエ……だったのか?」

棋士でも茶道家でもなく? ……まあ良いが。

──では、続いてお抹茶をば。

囲碁は結局よくわからずじまいだったが、囲碁茶道部を堪能しに来た身として、せめてこちらの方はしっかりと味わって帰ってやろうという決意を胸に抱き、湯呑みに手を伸ばす。残念ながら茶道の作法などは少しも心得ていないので、ただゆっくりとした動作で、なんとなく緊張した風に一口啜ってみることしかできないのではあるが、まあ、そこはご愛敬。

「────」

「……どう?」

「えっと、そうだな……」

俺の味覚が正しければ、そのお茶はことさらに美味しいというわけでもなく、かといって取り立てて味に難があるというわけでもなく、ただただ可もなく不可もない、至って平凡なお茶だった。先のあんみつが極上だっただけに、なんだか惜しいような気持ちがしないでもないくらい、とにかく普通の味がするお茶だった。

「ああ、うん。えっと、美味しいぞ。普通に」

「だ、だよねー! わかってたわかってた、あたしってこういうのは向いてなかったんだねー、やっぱり。茶道は会長のテリトリーなんだもんね、私が足を踏み入れて良いようなものじゃなかったんだよぅ……」

しまった。不用意な発言にならぬよう表面上は繕ってみたつもりなのだが、どうやら歯切れの悪さから完全に胸中を見透かされてしまったらしい。

「ああ悪い、気に障ったみたいだな……」

「いや、良いよ。作ったのあたしだし。不味いの事実だし」

「不味いってわけじゃないぞ、別に。……だよな、クロイツ?」

「ゲのジョウ、ですネ」

「…………」

表現としては適切だが、タイミングとしては不適切極まりないクロイツのコメントのおかげで、その場の空気は瞬時にどんよりと淀んでいくのだった。

「……いやさ、囲碁茶道部って、あたしが設立したんだけどね」

それを忌避するためか、留萌は自ら胸の内をぽつりぽつりと吐露しはじめた。

脈絡がいまいち掴めないが、ここはひとまず、黙って話を聞いておくべきだろう。

「あたし、去年この高校に入学して、どの部活に入ろうかって散々悩んで……、最終的には囲碁部と茶道部と演劇部の三つにまで絞ったんだけど、そこから二つだけを選ぶことがどうしてもできなくってさ……」

「演劇部?」

「そう。演劇部は優先順位が一番高かったからすぐに入部届けを出して、それで今もまだ続けてるんだけど……。もうひとつの方が、全然、決まんなくって……」

囲碁部にするか、茶道部にするか──か。

「茶道の方は、興味はあれど経験は皆無って感じだっだんだけど、囲碁は中学の頃からやっててすごく親しみ深かったから、やっぱり囲碁部にしようと思ったんだよね……。でも、当時の囲碁部は過疎りまくっててさ。女子が二十人くらい集まって、ものすごーく華やいで見えてた茶道部と比べてみたら、あんまり面白くなさそうにも思えてきちゃって」

「それで、統合?」

「んー、まあね。うようよと曲折はあったんだけど、最終的には茶道部部長と囲碁部部長と私で鼎談ってところまで漕ぎ着けて、それから、なんだかんだあって、二人をなんとか丸め込んで……」

「よく丸め込めたな……」

だいたい、何をまかり間違ったら囲碁部が茶道、茶道部が囲碁を自分の部活に組み入れることを容認する気になるというのか──その話術に秘密があるというのなら、是非とも俺に教えてほしい。そう言いたくなってしまうくらい、なんだかんだの経緯が読めない。

「けど、結局は全部あたしのわがままだったからさ。趣旨が変わって趣味が合わなくなったって言って、クロイツ以外はみーんな辞めちゃったんだ」

「だろうな」

「挙句、あたしにはいまいち茶道の才能が無いことが発覚してさー。頑張ったところで、佐藤会長に『まあ、辛うじて及第点といったところではないでしょうか』って言わせるのが関の山なんだよ。ほんと、会長なんかには足元にも及ばなくって、辞めていったみんなに対してもなんだか申し訳が立たないしぃ……」

「おい、ちょっと……」

ここでやにわに留萌の目が潤みだしたので、こちらも気が気ではなくなってきた。

「きっと、あたしが中途半端なのがいけなかったんだよね……、うぅ」

こういうときにどう声をかけていいのかわからないが、かといって泣きだすのを黙って待っているわけにもいかず、留萌をなだめるにふさわしい無難な言葉をなんとか脳内で必死になって探し回るが、見つからない……。

血迷ったあまり、俺はクロイツに引き続いてタイミングとして不適切極まりないコメントを口にしてしまいそうになった。

「でもさ、それって──」

しかし、それに間一髪のところで歯止めをかけてくれたのもまた、クロイツなのだった。

「──トモエッ! でも、トモエには、イゴがありますヨ!」

「……!」

その場ですっくと立ち上がって、弁舌を振るい始めるクロイツ。

「クロイツに、イゴのルールをおしえてくれたのは、トモエです。イゴのゴクイをおしえてくれたのも、トモエです。イゴのスバラシサをおしえてくれたのも、トモエです。クロイシのほうがシロイシよりもすこしおおきいというトリビアをおしえてくれたのだって、みんなみんな、トモエですヨ!」

「クロイツ……?」

手で自らの目元を拭い、クロイツの青い瞳を見上げる留萌と同様に、俺の方も知らずクロイツの放つ次の台詞に傾注しはじめていた。

「テとりアシとり、テをかえシナをかえ、トモエはイロイロなことをおしえてくれました。だから、トモエがいなかったらクロイツは……、クロイツは……、ニッポンブンカにココまでくわしくはなれませんでしたヨ! トモエがいたから、クロイツはニッポンブンカを──いえ、ニッポンを、ココまでスキでいられるんですヨ!」

「……うっ、ぐすっ」

涙と言っても今度は感涙に咽びそうになっている留萌を横目に、俺は心の中でほっと胸を撫で下ろした。

グッジョブだ、クロイツ。一時は危うい空気も流れたが、たぶん今のでもう問題は無くなったと言えるだろう。

「ええ、たしかにトモエのオチャは、まずいです。ニッポンジンのクセしてクロイツよりヘタなデキバエだったので、ソレにはさすがにクロイツもひどくガッカリしましたヨ。でも、まずいオチャしかつくれなくても、いきていくコトはできますヨ。だって、トモエにはイゴがあるんですからネ!」

「ん?」

「とはいえ、チカゴロはイゴでもクロイツがレンセンレンショウしていますヨ。トモエは、きがついていましたか? クロイツもがんばってウデをあげました、アハハ」

「……おい、ちょっと」

「そういえば、やめたサドウブのナカマのコトですが、あれからすぐにカドウブとイッショになってあたらしくサカドウブをつくったって、カオルがいっていましたヨ。ワタシたちはダレカサンとちがってリョウシキがあってココロもひろいから、トモエのエゴについてはゆるしてあげてもいいって、そういっていました。だからトモエは、カオルたちのことなどシンパイしなくてもダイジョウウブなのですネー」

「…………」

嫌な予感──を通り越して、なんかもう、嫌な悪寒(おかん)がする。

留萌の顔色を窺おうにも、微動だにせずただ俯いてじっと己の拳を見つめているため詳しくはわからないのだが、ただ間違いなく、火に油を注ぐがごときクロイツの言葉は一言一句漏らさず全て、留萌の耳に届いているのには違いなかった。

そしてその悪寒は、悲しいかな見事に的中。

「ところで、トモエ。クロイツはこのマエ、トモエがタイイクカンでエンゲキのレンシュウをしているのをグウゼンみましたが……、もっとこう、シゼンなヒョウジョウでやればいいとおもいましたヨ。なんだかキンチョウしているみたいで、ぎこちなかったですネ。まるでアレではビギナーですヨ」

「こんのぉ……。──おんどれらぁ、どっせーい!」

すぐ間近で放たれた怒声(どっせい)が、じんじんと耳をつんざく──などと思う間も無く、液状の何かがこちらの顔全体に飛び散ってきた。

「いやああああああっづい!」

なんだ、一体何が起こったんだ!

着ていた服で慌てて顔を拭い、現状を把握する。

左手には、目を剥いて憤激している留萌の姿。握っているのは、空の湯呑み。

碁盤と畳は、薄緑色の液体で濡れそぼっている。

クロイツの方はと言えば、留萌の一撃を首尾良く回避したらしく、着ている体操着の裾がほんの少し湿っている程度で、ほとんど無傷だった。

いや待て……、体操服?

そういえば、この二人はどうして体操服を着ていたのだろう。これじゃあまるで、最初から汚れることがわかっていたみたいじゃ──。

「あはははははは」

「トモエ、コンカイのはテンカイがキョーレツでしたネ!」

「もっちぃが来たからね、サービスしていつもより派手に暴れてみました。……それにしても、即興で無計画だったわりには、クロイツ、よくあそこで乗ってきてくれたよね?」

「トモエのシバイはくさくて、わかりやすいですからネ」

「なーもう、違うよ、それは誤解だよー。あたしはクロイツにとってわかりやすいように、わざと『臭い芝居を演じた』だけなんだからね」

「さあ、どうでしょうネー。アンガイ、ビギナーみたいなのはウソじゃないかもですヨ」

「言うようになったなー、このこのー!」

「──ちょちょ、ちょっと待ってくれ。何だこれ、ちゃんと事情を説明してくれ」

ここまでくれば、正直だいたいの見当は付いているのだが、それでも訊かずにはいられない。

できれば、そんな馬鹿なことが実際に起こったと、認めたくはないから。

「いやさ、囲碁茶道部っていうのはもともと、まったり優雅にお茶を楽しみながら、とっぷりとどっぷりと囲碁に明け暮れる──っていうのがコンセプトの部活だったんだけど、さっきのクロイツの話にもあった通り、本家茶道部が再建されちゃった今では、茶道の方はただの二番煎じになっちゃってさー……」

「チャだけに?」

「それで『囲碁と茶道を上手く融和させた新しい遊戯を開発しよう』って話になって。色々と思考した結果、囲碁で負けた方がお茶を被るっていうイケてるルールが発明されたんだけどさ

……」

「それが『囲碁茶道』なのか……」

ひどい発想だな。

「まあ、だからといって新入生は相変わらず来ないんだよね。それでもめげずに、今日も二人でどちらがお茶を被るかを賭けて真剣囲碁勝負だったんだ」

「だから二人とも体操服だったんだな。──もっと早くに気付くべきだった。それが負けたときの布石になっていたってわけだ」

「ゴだけに?」

「そうだね、今回はあたしが負けたから、本来ならあたしが罰ゲームだったんだけど……」

「ホントですヨ。あやうく、クロイツが濡れるところでした。リフジンです」

理不尽とは言うが、クロイツよ。全く関係の無いただの見物人なのに、けっこうもろにお茶を浴びた俺の方がよっぽど理不尽だとは思わないか……?

「ちなみにお茶を出すタイミングは、撒く段になってもまだそこそこ熱いように、いつもより少し遅めにしてみたよ」

いや、ひどい発想だな、本当に。

「けどさ、なんだかんだで面白かったでしょ? 今回はアドリブで演劇的要素を取り入れたわけだけど、これも考えてみれば新しいアイデアなんだよねー。囲碁と茶道はもちろん、演劇部で活かした才能も発揮できるわけだし。うん、なんか『囲碁茶道』のこれからのビジョンがだんだんと見えてきた気がするよ!」

「メデタシ、メデタシ──ですネ」

「なんて、茶番劇……」

もとい、茶盤劇。

全身に襲いかかってきた脱力感に抗えず、そのままばたりと背中から、落ちるように仰向けになって倒れた……のも束の間。

「あなたの方こそ分を弁えた方がよろしいんではなくて!」

おいおい……今度は何だ?

首に力を集中させ頭頂部を床に当てながら怒鳴り声のする方向に目を向けると、逆転する視界の中、今までずっと事務的な会話をしていたはずだがどうやらここにきて揉め始めたらしい磨鳥と佐藤会長の二人の姿があった。

身体を起こして改めて二人を見遣れば、磨鳥の方は冷静さを失ってはいないようだが、会長に関しては何やら只事ではないような剣幕で磨鳥に激昂していた。

「会長。お言葉ですが、今の囲碁茶道部は内輪で盛り上がっているだけの遊び仲間になってしまっています。だから、もっと外に開いていく努力をしてもらわないと困るんです」

「そんなことをあなたに言われたくはありませんわ!」

「しかし、そちらがどうしても譲らないというのなら、去年までの廃部が手をかけてきた諸々の部活と同じようにして、この部は強制的に解体される定めにありますが……。会長はそれでもよろしいというのですか?」

「──ヴヴヴヴッ、んんんんぅ、うきゃーァ!」

な、なんだ⁉ 今、会長の口から人間ならざる声が漏れ出たようだが……。

「融通が利かないやっちゃなぁ、もう! ピーピーピーピーうっせーんだよ。こっちは会長なんだから、細かいことは大目に見てくれても良いだろうが! つーか、この前まで逆の立場だったっつーのに、突然この仕打ちは無くね⁉」

……どうやらさっきのユニークな嘶(いなな)きは、佐藤楓の堪忍袋の緒が切れた音らしい。

「会長の言うことも一理ありますが……、職権乱用になるので、そういうのは無しです」

いや、しかし……。この会長、飛んだ白無垢鉄火だな。

正直ちょっと、目の前の様子が信じられない。

「うっせーよ、磨鳥のばーか! 能無し! ぼんくら! う**こ!」

あんなにしっとりとしていたはずの佐藤会長が、今や平気で「う**こ!」とか喚いているだなんて、ちょっと本気で信じられない。ていうか信じたくない。夢であってくれ。

「またはじまりましたネー」

「ちょっと部長、やめてください、やめてくださいってば!」

喧嘩を仲裁するべく留萌は二人に近づいていく……が、留萌がそちらへ辿り着くよりも早く、会長が目を見張るべき暴挙に出たのだった。

「ちょりゃあ! 必殺・返手(かえで)チョップ!」

手が出た! 校則だとか生徒としての模範だとかそういう次元を通り越して、人間として絶対にやってはいけないラインを越えたーっ!

しかも、まさかの必殺である。

もしそれが真実だというのなら、あれを喰らえば磨鳥は……死ぬ!

「躱(かわ)せ、磨鳥!」「部長っ!」「ボウリョクハンタイですヨ!」

三人が同時に叫んだため、紛雑(ふんざつ)としていずれの声も言葉にはならなかった。

とはいえ、誰の忠告も耳に届かなかった磨鳥が、会長の空手を一身に受けて命を落とした……というわけでもなかった。

磨鳥は会長の攻撃を避けるために、まず、上半身を後ろに反らせた。腕はクロールのときとは反対の動きでぐるぐると回転。髪は大蛇のごとくうねりながらも身体の周りを縦横無尽に散らばって、唸るように暴れ狂う。

スローモーションに感じられる、その一連の流れ。刹那の間のみ展開される、宙に背中を預けるような磨鳥のあり得ない姿勢。それによって返手チョップを喰らわずに済んだは良いが、このままでは磨鳥は確実に頭を土間にぶつけてしまう──!

見る者全てが息を呑み、次の一瞬に全神経を集中させた。

そして磨鳥は、やってくれた。

「なんだあれは……、映画でしか観たこと無いぞ!」

ウルトラC級の超大技──その名も『磨鳥(マトリ)ックス』を!

「おーっと、さらにそのまま……手を床に置いてブリッジの体勢に移行したーっ! 軽やかな身のこなし──これはまさに常人には成し得ぬ偉業! 人体の可能性をも凌駕した奥義、ここに極まれり!」

「イマのはコンセイキおこなわれたシアイでもっともミゴトなプレーにちがいありませんネ、トモエカントクっ」

「いや待て待て、もう良い、もう良いからそろそろやめよう! 演劇は終わりだ!」

会場にいる全員に対して制止のサインを出しながら、髪が身体全体に絡みついてよくわからない黒色のオブジェになってしまったブリッジ状態の磨鳥の傍まで駆け寄っていって、そのお腹を軽くぽんぽんと叩いてやった。

「お、おい、磨鳥。大丈夫か?」

「……ょ……ゅ……ぅ」

「声小っさ」

怪我をしないように、背中に手を添えながらゆっくりと床に着地させてやる。

一方で留萌とクロイツは、今だ荒ぶってやまない会長の元に近づくなり、二人ががりでなんとか羽交い締めにしているところだった。

「おいっ、てめぇらふざけんなよ! このまま黙って引き下がってられるかってんだこん畜生めが! こっちの気が済むまで殴らせやがれぇっ!」

「クロイツ、先輩をそのまま生徒会室まで運んであげて」

「わかりました、トモエ」

ずるずると引きずられながらも、なお悪態を付き続ける佐藤楓会長。

「覚えてろよ、このア****レェ! 勝手にこの部を廃止にしたら、ガチでぶっ**してやんぞ!」

クロイツに牽引されながらも会長は、入り口の障子につま先でいくつかの穴を穿ち、そのまま廊下の向こうへと消えていった。いやはや、なんと往生際の悪い……。

いや、というか、自分の部室なのにそんなことして良かったのか……?

「今回も怒ったわね、彼女」

そして部室に残されたのは、磨鳥と留萌と俺の三人だけになった。

「まやちん、なんかいっつもごめんねー。うちの部長が、その、えっと……、頭おかしくって」

きーん、こーん、かーん、こーん……。

ここで、きりが良いのか悪いのか──下校を促すチャイムの、気の抜けたような伸びやかな音が遠くから鳴り響く。

「まあ、それは全然、構わないのだけれど。それよりこれからどうするつもりなの?」

「存続は、もう……?」

「うーん、ちょっと厳しいかしらね、やっぱり。薫(かおる)が新しく茶道部を設立して、囲碁茶道部を仕分けする申し立てを行った時点で、本来ならすぐに廃部になっていたはずだから」

「そう、だよね……」

留萌はしんみりとした面持ちで、何故か一瞬だけ俺を見た。

今度の留萌は、演技ではなくて心の底から残念がっている……ように俺には見えた。

「じゃあ、クロイツと部長には、あたしから言っておくことにするよ……」

「ええ、そうしてもらえると助かるわ」

「──囲碁茶道部は、新しく囲碁部になりましたってね!」

「……なんだって?」

腕を組みながら黙って二人のやり取りを聞いていたのだが、留萌が文脈を無視して何やら妙なことを言ったので、俺は思わず訊き返してしまった。

「薫の申請はどうせ、茶道部があるのに囲碁茶道部があるのはおかしいっていうことでしょ? なら、囲碁一本に的を絞れば、このまま続けても問題は無いってことだよね? まやちん」

問われて磨鳥は、口の端に指を当て、いくらか勘案した後に、大きく頷いてみせた。

「ええ、確かにそうなるわ。──友恵はもう、自分の行く道を一つに絞ることにしたのね?」

「うん、あたし、茶道は単なる下手の横好きだったけど、囲碁はそれ以上に本気で愛してるんだって、クロイツに色々指摘されてようやく気が付いたから。だから、これからあたしは碁の道を究めていくことにしようと思う。クロイツだって、きっと付きあってくれるはずだし」

「佐藤会長はどうなるのかしら?」

「部長は囲碁には興味無いだろうから、薫のところに行ってもらうことにするよ。部長には部長が歩むべき道があると思うからね。あのひとは茶道をやるべきだし、やりたいはずだし。それに、これ以上面倒をかけて、部長の足を引っ張るような真似もできないもん」

「そうすると部員がひとり足りなくなるけれど……、当てはあるの?」

「もちろん」

そう言って留萌は再び、今度はわざとらしく上目遣いになって俺の方を見つめてきた。

「やめてくれ、ずぶの素人を引き込もうとするのは」

「でも、新鮮でなかなか面白かったでしょ、囲碁って。……それとも、もう既に二つの部活に加入済みだったりする感じかな?」

「いや、まだひとつだけしか入ってない……けど、俺にとってはまだ、その部活だけで充分事足りてるんだよ。──囲碁部じゃないんだ。俺が探している『道』っていうのはな」

「そっか」

多少辛辣に聞こえたかもしれないと心配したが、留萌は何も聞かずに素直に納得してくれた。

「わかった。なら、他のひとを当たってみることにするよ」

「ああ」

「ありがと。今日は楽しかったよ」

「俺もだ。クロイツにも、よろしく言っておいてくれ」

磨鳥が開いたままの障子の向こうへと歩き出したので、じゃあな、と手を振って、俺もその場を後にする。

「あっ、待ってよ、もっちぃ」

しかし、そこで呼び止められた。

振り返れば留萌は、自らの手の平を見せるように開いて、こちらに差し出してきている。しかし、その手には何があるわけでもない。

「なんだ?」

「──あんみつ代、ちょーだい」

「……生憎だが、一銭も持ち合わせが無くてな」

苦笑いを浮かべながら「お金取るのかよ!」と内心で突っ込む俺なのだった。

ご購入は こちら から