032:作品の歴史における履歴としての死

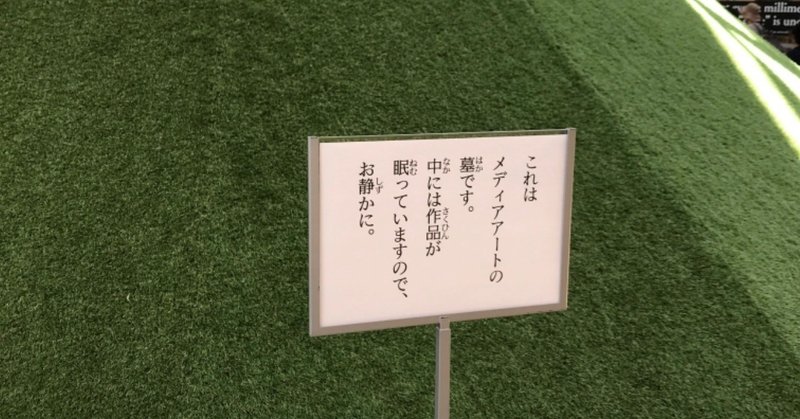

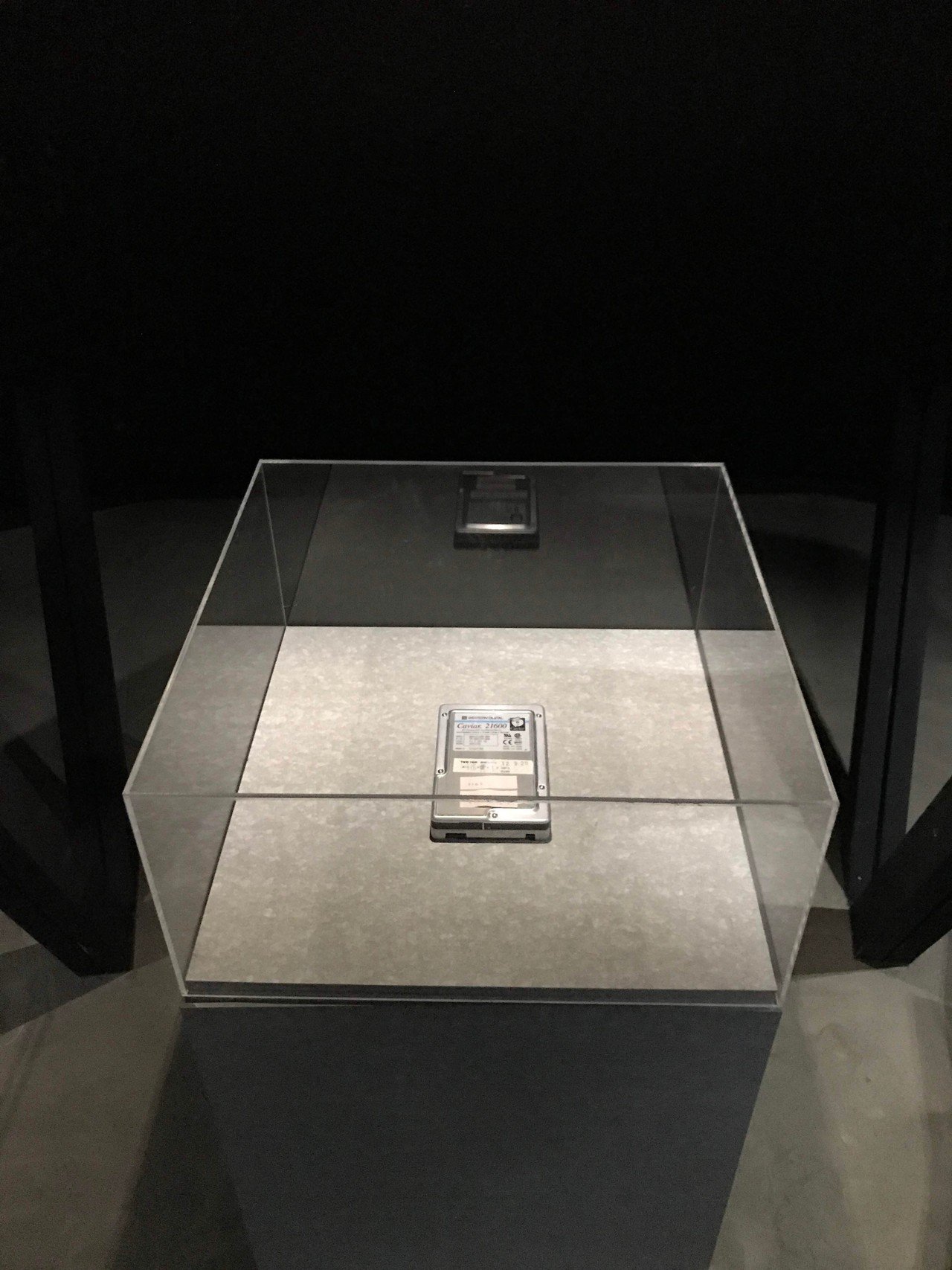

YCAMで「メディアアートの輪廻転生」を見ている。受付でオーディオガイドを受け取って、墓のなかに入ると7組のアーテイストの作品が置いてある。「作品」と書いたけれど、ここに展示されているのは「死」を迎えたとされるものたちである。ナムジュン・パイクはブラウン管テレビ、ラファエル・ロサノ=ヘメルは携帯電話と新聞の切り抜きや写真を貼ったスクラップブック、江渡浩一郎はハーディスク、岩井俊雄はスーパーファミコンのカセット、藤幡正樹はYMOのためにつくったLEDバッチ、徳井直生はアプリを起動した状態のiPhone、八谷和彦は作品の指示書などが印刷された紙、高嶺格はダイヤルがない黒電話、エキソニモは「ゴット・イズ・デット」のポスター。これらは死んだものとして、墓に収められている。

オーディオガイドを聞きながら、これらの死んだ作品を何度もみた。オーディオガイドを聞く機器はiPad、iPod touch、iPod nanoといたものから、ポータブルDVD、ディスクマン、カセットデッキ、ビデオカメラまである。そして、オーディオガイドのもとのテキストをプリントした「紙」もガイドとして貸し出してくれる。私は、今のところ、iPad、ポータブルDVD、カセットデッキ、紙をガイドとして、4回、墓のなかに入った。

墓のなかで死んだとされるものを見ながら、私は一体何を見ているのかと思い始めた。最初、ここにあるのは「かつて作品だったもの」だと思っていた。しかし、それほど単純ではない。アーティストによって「死」を宣告された作品たちであっても、現に墓のなかでスポットライトを浴びて、展示されているし、墓のなかから取り出せば、「作品」となってしまう。これは本当に死んでいるのだろうか。

死んでいるとされたものは、アーティストから「死」を宣告されたにすぎない。それは、作品というモノが「死」の状態にあることを意味しない。作品を構成するハードウェアとソフトウェアに対して、ある時点で「死」が宣告されて、「死」という履歴が作品のタイムラインに刻まれる。そして、履歴としての死をあたえられたモノを起点にして、作品の死、メディアートの死を考える。

「メディアアートの輪廻転生」では、メディアアートのアーカイブに関連して、必ず問題となる作品の修復や保存ということを通してではなく、目の前に置かれた死を宣告されて、履歴に死が付け加えれらたモノを見ながら、メディアアートの作品とは何か、ということを考えることになる。いつ、どんな状態になったときに、アーティストは自らの作品に死を宣告できるのか。

[[February 19th, 2021]] 追記

エキソニモ UN-DEAD-LINKを経由して「作品への死の宣告」を再度,考えてみたい.エキソニモのと

いうよりは「UN-DEAD-LINK」という言葉からかもしれない.「リンク切れ」という状態から「死」

を考える.リンクというのは下で書いている「相互関係」とも異なる感じがある.2つの状態がつなが

っていて,2つの状態を遷移できるのがリンクがある状態で,リンクが切れるということは,2つの状

態の遷移ができなくなる.リンク先の1つの状態がなくなる=死となるから「リンク切れ=DEAD-LIN

K」となるのだが,リンク元は生きているから,生と死とががともにあるのが「リンク切れ=DEAD-LIN

K」となるだろうか.こうなると日本語と英語とで意味が少し変わってくる感じもある.

「死」を迎えるのは作品だけだろうか? メディアアートはテクノロジーを用いているけれど、現在、ヒトとテクノロジーとは密接な相互関係のなかにあるとすると、墓に入るヒトも死を迎えているのではないだろうか。いや、死を迎えているのはヒトでもなく、そこに置かれた作品でもないのかもしれない。ヒトと作品とがかつて持っていた相互関係性こそが死の状態にあるといえるのだろう。アーティストによる作品の死の宣告によって、ヒトと作品を構成するテクノロジーとの相互関係性が喪失する。そのとき、ヒトは作品を通して作品を構成していたテクノロジーとの関係を想起する。それは個人的なものかもしれないし、社会的なものかもしれない。

テクノロジーが機能していた文脈の特異点として作品があり、そこに死が宣告されることで、テクノロジーとその文脈も「死」の置かれる。そうして、アーティストは作品の死とともに、テクノロジーの死を語る。それが、オーディオガイドに収められている。しかし、アーティストが作品に死を宣告したとしても、テクノロジーが死んでいない場合もある。そのとき、作品は死んでいるのか、死んでいないのか、曖昧な状況に置かれる。そのような状況でも、作品の歴史につけれられた死の履歴は残る。死の履歴をタイムラインに抱えつつ、それでもなお、そこにあり続けることができるというのが、メディアアートの特質であり、それゆえに、メディアアートは輪廻転生を本質に抱え込んでいるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?