043:「動的ふるまい」を生成するプラットフォーム

「メディアアートの輪廻転生」は,岩井俊雄さんがインタビュー映像で言っているデジタルの「0」と「1」とのあいだのグラデーションとして「プラットフォーム」をつくっているのではないか.エキソニモは,デジタルの対比としてのアナログではなく,デジタルとアナログとをつなぐものとして「場」をつくりだしてきたと考えられる.IDPWの「インターネットヤミ市」は,インターネットとリアルとのあいだのグラデーションが現れる場として設計されている.だとすれば,「メディアアートの輪廻転生」も「死」と「生」とのあいだのグラデーションが現れる場,それは「生」でもあり「死」でもある作品について考えることなのかもしれない.それは「生」と「死」という状態におさまらないことを考えることかもしれない.

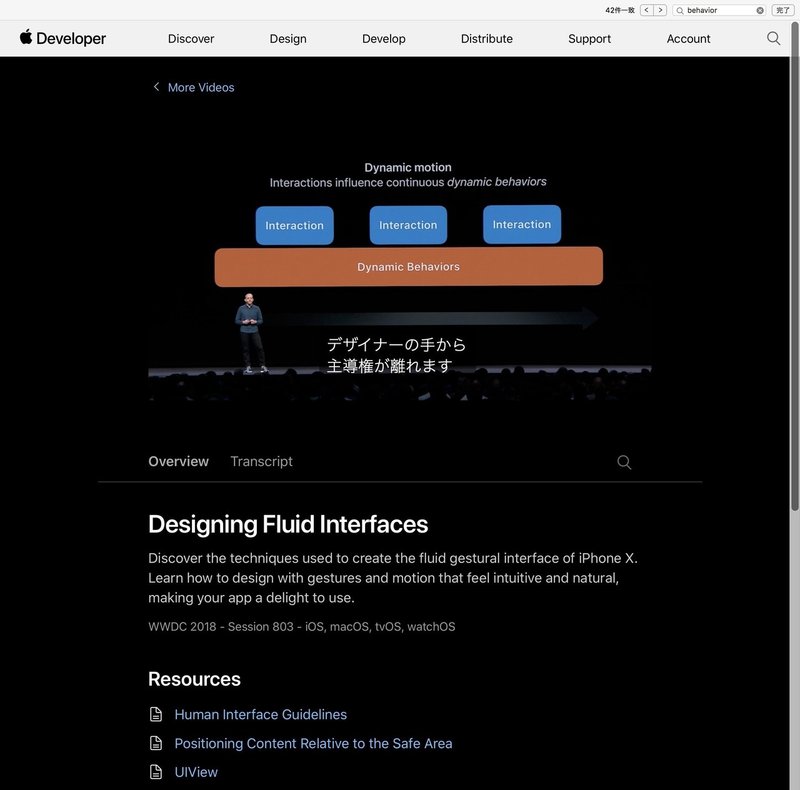

それが「輪廻転生」なのかもしれない.「輪廻転生」が「魂」と「容れ物=体」が別れていることを前提としていて,魂が何度も違う体で生まれ変わってくることだとすると,ソフトウェアが生き続けて,ハードウェアは死に続けることが同時に起こり続けるということだろうか.あるいは,「輪廻転生」という大きな流れのなかで,所々でソフトウェアとハードウェアのインタラクションがあって,それが「作品」として現れると考えた方がいいのかもしれない.この流れを,Designing Fluid Interfaces のスライドのイメージで考えてみるとおもしろいだろう.

スライドに対しての発言として「デザイナーの手から主導権が離れます」と字幕がある.インターフェイスデザインでは,インタラクションのデザインでデザイナーが主導権を持っているけれど,インタラクションを束ねてひとつの流れを作る「動的なふるまい」での主導権は,おそらくユーザ側にある.あるいは,デザイナーとユーザのどちらかに主導権があるという考えが間違いで,「動的なふるまい」のなかにデザイナーもユーザもデバイスも含まれていて,どれかを明確に区別できない曖昧な状態にあると言ったほうがいいのかもしれない.

「動的ふるまい」の一つとして「メディアアートの輪廻転生」を考えたらどうであろうか.メディアアートはアーティストと体験者のあいだに起こる「動的ふるまい」で生まれている.ヒトとコンピュータとのインターフェイスがインタラクションを超える「動的ふるまい」に着目する前から,「動的ふるまい」をいかに生み出すかを考えてきたのが「メディアアート」だと言えるだろう.作品の体験においては,アーティストにも体験者にも主導権はなく,作品を起点として起こる「動的ふるまい」のなかに全て含まれていく.

そして,作品自体がヒトとモノとのあいだに生じるより大きな「動的ふるまい」に合流していく.なぜなら,「メディアアート」もヒトとコンピュータとのインターフェイスも,これまでの「モノ」や「生物」という概念を更新していく要素を持っていると考えられるからである.モノや生物との区分けがインタラクションから作られる「動的ふるまい」のなかで曖昧になりながら,ひとつの流れに合流していく.「モノ」と「生物」との関わりの変化が,「生」と「死」の意味合いを変えてしまうのではないだろうか.

インターフェイスは「動的ふるまい」を一般化していく.メディアアートは「動的ふるまい」を目指しながらも,その批判的態度から「動的ふるまい」からヒトやモノをあえて引き離すこともする.それゆえに「メディアアート」によってはじめて,「動的ふるまい」の輪郭を掴み,ある時代の感覚を保存することが可能になる.けれど,保存された作品を起点に「動的ふるまい」に合流することは難しい.なぜなら,ヒトの感覚とのズレがそこにはあるからである.「動的ふるまい」の流れはあるのだが,そこに合流できるかどうかは一定の条件があると言えるだろう.しかし,「動的ふるまい」の記述は残すことは可能である.「メディアアートの輪廻転生」はある時代の「動的ふるまい」の記述を残し,記述とのインタラクションのなかで確かに存在した「過去の「動的ふるまい」」を,現在の時点のヒトとの関係のなかで生成するプラットフォームを目指しているのではないだろうか.この作業は美術館というよりも博物館的行為であり,考古学的想像力のなかでメディアアートを捉えることになるだろう.かつての「あたらしい」ものが,瞬時に「太古」のものになってしまうという,ある意味の「あいだ」のなさがメディアアートの面白さなのかもしれない.

アメリカの哲学者ネルソン・グッドマンは『世界制作の方法』の第4章「いつ藝術なのか」で次のように書いている.

記号作用のきわだった特徴は,生じたり消えたりする点だと,これまで力説してきた.ある対象がさまざまなおりにさまざまな事物を象徴するかと思えば,また別のおりには何ひとつ象徴しないということがある.惰性的な対象やまったく実用的な対象が藝術として機能しはじめることがあり,藝術作品が惰性的対象もしくはまったく実用的な対象として機能しはじめることもある.おそらくは,藝術は長く人生は短いというより,どちらも束の間のものなのだ.p.134

グッドマンの考えを受けて「メディアアート」を考えると,それは本当に「束の間の」アートであるし,アートとくくる以前に,「束の間の」モノであり,「束の間の」ヒトであり,「束の間の」インタラクションであり,「束の間」をつなぐ「動的ふるまい」が流れている状態でしかないのではないかと,考えたくなる.モノが永続的ではなく,ヒトはもともと束の間で,永遠性をあてにしない,でも,「輪廻転生」という流れだけは,そこにあり,次々と生まれかわる.

明貫紘子さんは「メディアアートの継承」で次のように書く.

「リンカーネーション」は,アンチエイジングでもなく現状維持でもなく,作品の革新性を維持し,発展させながら作品を保存(もはや保存という表現は不適切かもしれない)していく場合の手法として位置付けることができるかもしれない.

引用で()に括られた「もはや保存という表現は不適切かもしれない」という言葉が,メディアアートではとても重要となっているのだろう.もっと言えば,これからの時代,落合陽一が言う「デジタルネイチャー」では「保存」と言葉自体が不適切なものになっていくのかもしれない.すべては「0」と「1」,消滅と現れを繰り返していくのかもしれない.そのとき,「0」と「1」とのあいだのグラデーションをつくる必要があるのかどうかも含めて,考えなければならない.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?