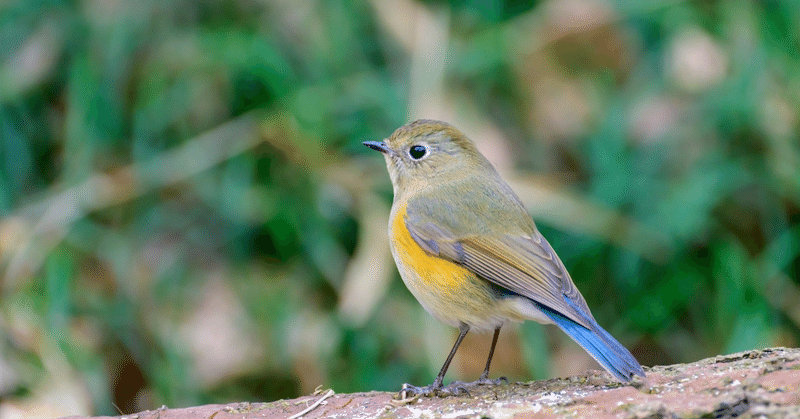

私がその名を知らない鳥たち

山登りを始めて半年くらいになるけど、その間に出逢った植物や虫や鳥たちの名を新しく憶えたことはない。

桜やツツジや椿くらいは分かる。

鳥の鳴き声は、都市にもいる鳩やカラスやスズメを除けば、ウグイスくらいしか知らない。

登山する人の中には、そういうのに詳しい人がたくさんいる。

知ると楽しみが増えるよと言われることもある。

だけど自分の場合、知ってしまうと記号として見てしまって、逆に感動が薄れるような気がする。

記号という表現が分かりにくければ、プラトンのイデアみたいなものだと思ってもらったらいい。

リンゴとはこういうものだというモデル的なもの。

名前を知らないからこそ、その姿かたちや音が自分の感覚にダイレクトに届く。

知っていると、そのものと感覚の間に知識が介入して、ありのままの姿に感動するのではなく、知っている珍しいものに出逢えたことに対する喜びになって、質が違ってくる。

自分にとっては、その植物や動物の持つ綺麗さや可愛さ、荘厳さを味わうことが大事だし、そういう生き物たちで構成される自然の空気に包まれることに幸せを感じる。

だから人間の都合で作られた分類学的な知識は必要ない。

もちろん安全のために知っておかなければいけない知識も存在する。

熊や猪はもちろんのこと、マムシやスズメバチやマダニ、カエンタケなど。

カエンタケは真っ赤な猛毒キノコで触るだけで皮膚が爛れると言われている。

生駒山の登山道などで、よく注意書きの看板が立っている。

逆に生活に使う食材などは記号として見た方が楽だ。

それこそリンゴの形や色などマジマジと見ることはない。

傷んでなければOKだ。

食材に限らず日常生活では物事を記号として処理した方が効率的だろう。

社会の日常は知識先行で論理的なものだ。

一方、そんな人間にとって山は非日常の世界だ。

そこで出逢う生き物たちの名前を知らなくても、生活で困ることは無い。

むしろ名前を知ってしまえば、多少なりとも日常の側に取り込んでしまう。

自然の生き物はお互いの名前など知らないだろう。

知ってるのは相手が危険か危険でないか。

食えるか食えないかくらいじゃないだろうか。

だから名前なんか知らないまま山に入った方が、自分も感覚だけで生きる自然な存在に成れて、生命力が上がるような気さえする。

まあ有り体に言えば、知らないものが多いほど非日常感が強くなって、リフレッシュや癒やしの効果が大きく得られるということだ。

書を捨てよ自然に触れよう。

ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?