日本史のよくある質問 その12 「荘園」とは?②

前回の記事では、日本史(古代史)の初期荘園について触れました。

初期荘園は「墾田永遠私財法」に基づいて設置された合法な田で、きちんと租(税)を支払っていました。

・律令体制の支配機構が運営にそのまま関わっている

・施設や耕地だけ存在し、その荘園専属の荘民(人)がいない

・その経営は賃租(班田農民への貸し出し)に頼っていた

といった特徴もあったため、比較的都に近く、中央貴族や寺社が影響力を行使しやすい畿内に近いエリアで作られたものでした。

しかし、これらの初期荘園は短期間で変質し、衰退の道を歩みます。

今回はその変質と消滅の過程を追ってみたいと思います。

というわけで、今回は…

②初期荘園の変質と衰退

(院宮王臣家領の出現)

です。

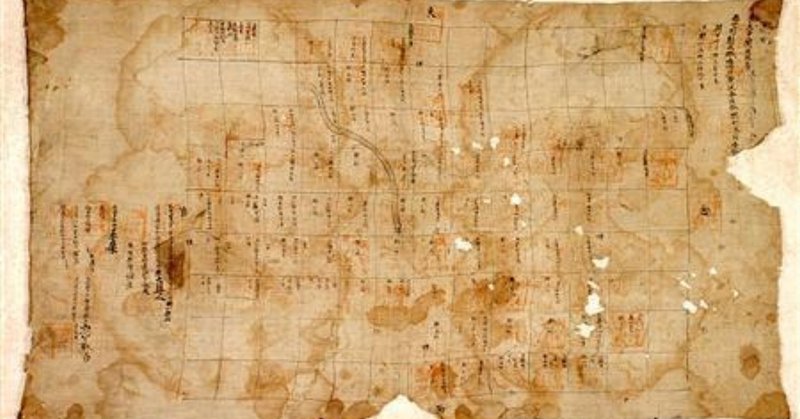

東大寺桑原荘のような、スタンダードな初期荘園の経営は、現地の首長(郡司)が実際の運営を担っていました。

関係でいえば、東大寺はオーナー、郡司は管理人、というイメージです。

逆に言えば、何らかの理由で現地の首長の協力を得られなくなった場合、その荘園の経営は成り立たなくなります。

日本史の教科書でも、その協力が得られなくなったことによる初期荘園の衰退、ということが書かれているのですが、何故そのようなことになったのか…についてはあやふやなケースが多いです。

初期荘園が衰退した理由を考える際に、この頃の荘園の形としてもうひとつ、特徴的なものが存在することを理解しておく必要があります。

それは9世紀ごろから急速に拡大した「院宮王臣家領荘園」です。

院宮王臣家は、天皇に結びつく少数の皇族や貴族の家政機関の総称です。

「院」は太上天皇、「宮」は太皇太后・皇太后・皇后の三宮や中宮・春宮、「王臣家」は親王・内親王・諸王やおおむね五位以上の貴族の家政機関を指します。

つまり、皇族や上級貴族のことを指していると考えてよいでしょう。

実は、院宮王臣家は、墾田永年私財法が制定される以前から、太政官から特別な許可を得れば荒れ地や山林を開墾し、土地を占有しても良いことになっていました。

(時には、やりすぎて農民とトラブルになるケースもあったようです)

墾田永年私財法の制定で、わざわざ太政官の許可を得なくてもよくなったため、開墾を一気に進めるケースが増えてきました。

さて、この院宮王臣家荘園、開墾の際に前回取り上げた荘園とはちょっと異なるスタイルをとっています。

A、開墾や維持管理は、「富豪の輩」が担当している

B、富豪の輩の奴婢が、事実上、専属の荘民になっている

C、田地や周辺の山野を含め、エリア的な支配をしている

という点です。

まず、Aの「富豪の輩」とはいったい何者か。

彼らは在地首長(領主)ではありません。

元々は農民だったのですが、周囲の人々に高利貸し(米や銭を)貸し出すことなどで財をなした新興勢力です。

今でいえばベンチャー企業のやり手社長、といったところでしょうか。

彼ら富豪の輩には、経済力の他にもうひとつの強みがありました。

それは、「隷属民(奴婢)をかかえていること」です。

・米や銭を貸したが、返済できなかったので隷属民にした

・納税がきつくて故郷を捨てた(浮浪や逃亡)人たちをかくまって隷属民にした

というパターンがありますが、いずれにしても他の時代でいう小作人のような私的な部下を多数抱えていたのです。

富豪の輩は、彼らを開墾や維持管理に動員していたので、この荘園には事実上専属の作業員(荘民)がいたことになります。

これがBのお話ですね。

そしてCについてですが、院宮王臣家は墾田永年私財法の制定前から、「山野の占有」をしていました。

つまり、東大寺桑原荘のように「田だけ」という支配ではありません。

田だけではなく、周辺の山林、原野、海岸などをまとめて、ひとつの村のようにして支配していたという点に特徴があります。

元々、富豪の輩は、借金の担保として手に入れた農民の私有地を拠点に周辺のめぼしい地域を開墾していました。

ただ、この開墾は違法です。

・墾田永年私財法の制定前なら問答無用で違法

・制定後でも、開墾できる面積は朝廷の地位(官位)によって決まっているのでやはり違法

違法は墾田は、国司に摘発されれば国に没収されてしまいます。

さらに、許可を得られたとしても税を払う輸租地ですので、ハイリスクな上にうまみも少ない…という状況でした。

そこで富豪の輩は考えました。

院宮王臣家と連携すれば、国司の干渉を阻止できるのでは…?

何故なら、国司の多くは中級貴族。

一方の院宮王臣家は皇族や上級貴族。

力関係は明白。院宮王臣家と手を結べば、国司はもう手出しできないはずです。

この読みは的中しました。

院宮王臣家としても、富豪の輩から献上される上納金は美味しいですし、富豪の輩も国司の干渉を跳ね返すことができました。

このウィンウィンな関係はすぐに大ブームになり、各地に院宮王臣家の息がかかった荘園が出現します。

さらに勢いを増した富豪の輩は、周辺地域に進出していきます。

中には公田(国の所有する田)をわざと荒廃させ、開墾し直して自分のものにする…など、限りなくグレーな方法を使って荘園を拡大していく者も現れます。

この勢いに在地首長(郡司)達は圧倒され、中には離反して富豪の輩と手を組む者まで出てきます。

国司の中にも、院宮王臣家と裏で手を結んで、富豪の輩の行動を黙認する者が…。

このようにして、東大寺桑原荘をはじめ、各地の「在地首長が管理する」合法的な荘園は、富豪の輩に侵食されて急速に衰えていきます。

そして、院宮王臣家や富豪の輩が支配する

・専属の荘民がいる

・山林なども含む領域的な支配をしている

・違法だが、黙認状態

の荘園が拡大していくのです。

さらにこの荘園には、重税から逃げ出した多くの民が保護を求めて流入していきます。

朝廷からすれば、公田を富豪の輩に奪われ、民は手出しできない荘園に逃げ込んでしまうので非常に困った事態になります。

この状況に歯止めをかけるために出されるのが、902年に出された「延喜の荘園整理令」です。

というわけで、今回は初期荘園が圧迫されて変質し、衰退していく流れについて触れました。

次回は、延喜の荘園整理令以降。

果たして朝廷の反撃は成功するのか?についてです。

今回はここまで、ということで…。

お読みいただき、ありがとうございました!

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。