【雑談ですけど】 『さよならテレビ』の阿武野勝彦さんに、ききました。

「親父は、これが給料袋かと言って仏壇にあげたんです」

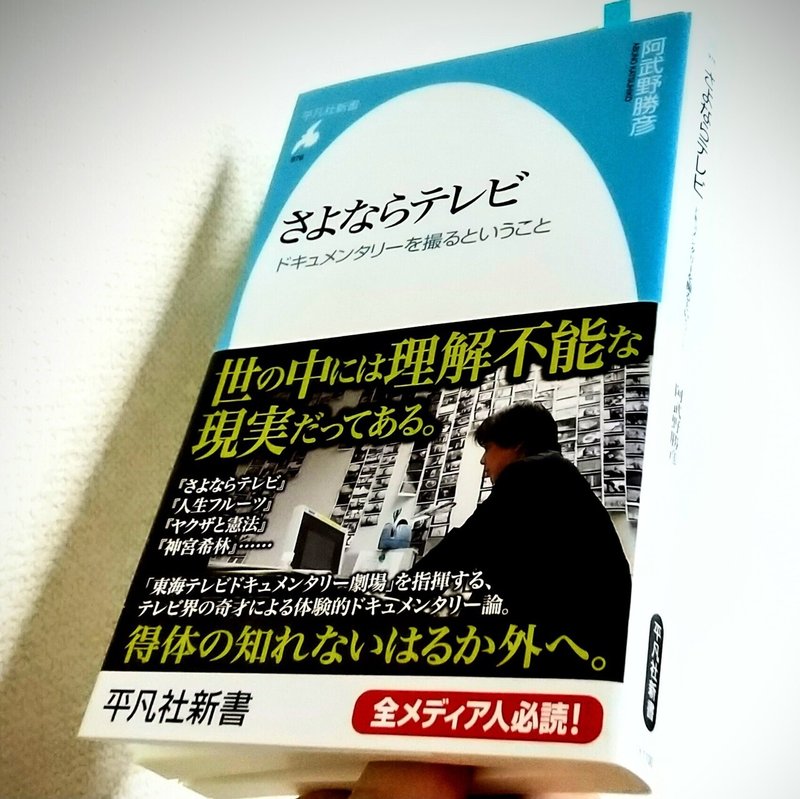

『さよならテレビ』(平凡社新書)を書いた阿武野勝彦さんは、東海テレビのプロデューサーで、「人生フルーツ」「ヤクザと憲法」「さよならテレビ」などのドキュメンタリー番組を手がけ、名古屋のローカル局ながら全国展開の劇場映画シリーズ「東海テレビドキュメンタリー劇場」に取り組んできたひと。

岩波書店から番組スタッフとの共著などはあるが、単著はこれが初となる。映画版以外のテレビ放映作品についても綴られていて「阿武野勝彦全仕事」の印象があり、インタビュー当日「どうでしたか?」と本の感想を求められ、わたしはつい「死んだりしませんよね?」と口にしてしまっていた(いきなりそれはないよなあ。いつもながらとはいえ言葉足らずを反省しています)。

阿武野さんの実家がお寺だったという生い立ちから、就職したテレビ局でのスタートがアナウンサーだったことなど、完璧に仕事の足跡が網羅されていて、しかもそのため新書にしてはやけに分厚い。まさかの遺言ではないかと思えたのだった。そう補足すると阿武野さんは、「岩波のワタナベさんに、ようやく棺桶に入れてもらえるものが出来たと言ったら、たくさん入れてもらいなよ、よく燃えるからって言われました」と笑っている。

インタビューは、阿武野さんが上京する機会に平凡社の会議室をお借りして行いました。取材記事は週刊朝日に掲載され現在netでも読めます(https://dot.asahi.com/amp/wa/2021071500071.html?)

話し手=阿武野勝彦さん

聞き手🌙朝山実

『さよならテレビ』(平凡社新書)https://www.heibonsha.co.jp/smp/book/b581518.html

🌙『さよならテレビ』を読んで、意外だったのが、子供のころの阿武野さんは「もごもご」しゃべる人だったと書かれています。にもかかわらず、東海テレビに入社して、アナウンサーに配属されたんですね。

阿武野さん(以下略)「まあ、だから結局、もごもごが直らなかったので、アナウンサーとしては短命だったんですよね。いま? いまは一生懸命しゃべっていますから。今日みたいに、ちゃんとしゃべんなきゃというときにはギアチェンジをしてかかります。そうでないと、ダ、ダ、だからさ、というように吃音に。まあ、近ごろはあんまり出てこなくなりましたけど」

🌙いまのダ、ダで吃音だったというのが、わかりました。

「ただ、インタビューするときに、テレビの場合は逆に良いほうに効果をなすことがあるんですね。受ける側はたいてい身構えているわけですが、こちらが吃音だと答えてくれやすい。デ、デ、ですからねと言うだけでね。どもるということには、ひとの気持ちをやわらげるという作用があるんですね。後輩に、街頭インタビューで意外と、どもってから入るというのも手なんだよと教えたりするぐらい」

🌙でも、なんで子供のころには、もごもごしていたんでしょうね。本人に聞くというのもなんですが。

「それは家がお寺というのもあってか、明確に発音するという環境ではなかったんですよ。山の上にあって、ふだんそこにいるのは家族くらい。だから、とくに言わなくてもわかる。小声で、あれ、お願いね、ですんでしまう。いまでも自宅では、そういうしゃべり方です。だけどうちの奥さんはアナウンサーなんで、ものすごく明確にしゃべるんです。ぼくがしゃべると、なに?と頻繁に聞き返されますから」

いつもインタビューの際には2台のICレコーダーを使っているだが、この日は開始早々1台が停止しているのに気づき、操作確認をしていると、話しながらも阿武野さんの目はわたしのモタモタした手元に注がれていた。

「いつも録音してました?」と聞かれ、「録っていますよ」とわたし。阿武野さんをインタビューするのは、これで3回目になる。最初は、名張毒ぶどう酒事件を追った「眠る村」(19年劇場公開・記事は東洋経済オンラインで配信↘️https://toyokeizai.net/articles/-/266408)。次が名古屋闇サイト事件をドラマとドキュメンタリーで描いた「おかえり ただいま」(20年劇場公開・記事はnote掲載↘️https://note.com/monomono117/n/n6e7e477e2d0a)。カセットテープの時代に仕事を始め、30代での転職で仕事の作法も独学だったわたしは、ノンフィクション作家のひとの取材で、「録音させてもらいますね」と断ったところ、すごく褒められたことがあった。そのとき、無断で録音するのはマナー違反だと教わった。それもあって、録音機とメモのノートは相手の目のとまるところに置くようにしている(近頃は目にとまるところに置いて許可確認したりしなかったりだけど。ひとによっては、言うことで緊張させることもあるため)、なんとなく取材している場から録音機の存在が消えていたというならちょっと嬉しい誤解だった。

🌙わたしは録音機がないと仕事にならないというか、これは記事の柱になりそうだなぁというフレーズほど、時間が経つとなんかいいこと言ってたけど何だっけ?と抜け落ちてしまうきらいがあって、逆にいつまでもしっかり覚えているのは本論から逸れた雑談の部類(というか、このインタビューをみると大半がそんな感じかも)なんですよね。

「それは、ぼくも似ているかもしれない。ひとの印象として、みんなとはちょっとちがうものが残っていくんですよね。「変わっているね」とは子供の頃からよく言われましたね。「ぼうっとしている子だ」とか。ひとと違うことを言ったり、考えていたりする感じはありましたね」

🌙もしかして、行列する蟻を飽きずに見ているような子供でした? 漫画家さんのインタビューで、おふたりほど、そういうエピソードを語るひとがいて、いい場面だなぁと思ったことがあるんですけど。

「アリはそうでもないですけど、同郷の先輩で、秋竜山という人がいました。漫画家の。ちょっと変わっているというか、ああいうひとが出る町なんですね、伊豆の伊東というのは。温泉地で、街では遊びに来ている人の姿しか見ないという場所ですから。そこで寺をやっているということは、観光業の人が檀家に多いんですね。ふつう、和尚さんと檀家さんは、和尚さんが頂点に立つピラミッド型の構図をとるものなんですが、うちの父は寺の住職でありながら、日ごろはお客さんにサービスする人たち(旅館業や商店など)を楽しませるという不思議な構図だったんですよね」

🌙本の中に住職だったお父さんのエピソードが出てきますが、かつてに渥美清の映画に出てくる笠智衆をイメージして読んだんですけど。

「うーん。笠さんというよりも、ある意味、タモリでしたね。ぼくが子供のころにハナモゲラ語をやっていましたから、タモリさんよりも早かったかもしれない。葬儀屋さんに雇われている中国人のひとが片付けをやっていると、「ヘンホー、ナンタラかんたら」と話しかけるんです。嘘っぱちの中国語なんですけど、お父さん、中国語をしゃべっている?!と驚かせるんですよね」

ここから阿武野さんの話は、いつから実家の稼業が寺だったのかになった。ルーツをたどると「阿武松(おうのまつ)緑之助」という江戸後期、文政から天保にかけて活躍した第六代横綱にゆきつくのだという。

石川県の出身の阿武松は、身体が大きいことから相撲部屋に弟子入りしたものの、大食がゆえ親方から解雇を言い渡される。しかし帰郷もできず川に身投げしようとしたが、別の親方に拾われ異例の出世を遂げた。人並みはずれた大喰らいの逸話は「阿武松」という落語にもなっていて、立川談志などが演じている。また出世話とはべつに、相撲の立ち会いでよく待ったをしたことから「待った、待ったと、阿武松でもあるめぇし」という口調が江戸の流行語にもなったという。阿武野さんはそうした話を愉快に話すのだった。もう話し慣れているのか吃音の痕跡もみられなかった。

photo🌙J.Asayama

「それが父方のたどれるご先祖様なんですよね。江戸時代には縁台将棋をやっていて、待ったをすると「阿武松じゃあるまいし」と言われたという。それから何代か下の人間がうちの阿武野で、ファミリーヒストリーじゃないんですけどね、その間、十手持ちになったり寺子屋をやったりして、その子供のひとりが「広いところに住みたい」と言ったところ、お坊さんがいいとすすめられたというのを読んだことがあります。ええ。巻物ではないんですが、書いたものがあったんですね。

それで、檀家をあまりもたないお寺としてやってきたのが、うちの父親が一代で檀家を増やし、本堂を立派な鉄筋コンクリートに建て替えた。高度経済成長で観光業が伸びていた時代にね。お金を集めるのが上手な坊さんだったんでしょうね」

🌙小学生だった阿武野さんが、本堂での、ヤクザの親分のお葬式を眺めていた記憶を綴っておられますよね。外には、黒服の風体の人たちが大勢いたけれど、中には家族二人きりだったという。当時はそういうものだったんでしょうか?

「わかりません。子供のときに見たのは、その一回限りでしたから。たぶん、一般的にはちがうでしょうね。「ヤクザと憲法」の取材をしていたときに、いくつかそういうシーンを見ましたが、たくさん人が集まりますし、席次がすごく大事になりますから。そうそう。葬儀というと、いまヤクザ屋さんたちは、ほとんどの施設でお葬式ができないんですよね。暴排(暴力団排除)条例違反になりますから。それで関西の大きな組が葬儀場をやっているという話を聞いたことがあります。もう自前で葬式をするしかないというので」

🌙なるほど。だけど、二人きりの葬儀は読んでいて、厳かな光景でした。

「あれは死んだ親分の考え方だったんでしょうね。いま考えれば。ただ、父親はヤクザ屋さんたちのところに喜々として顔を出していましたから。おもしれぇと言っては。しかも、さかんに僕を連れて行こうとする。それは社会教育になるとかそういうことではなく、単に面白がっていたということだったんでしょう」

🌙面白れぇというのは、なんだかタモリっぽいですね。そういう父親を見ていて、息子として影響を受けたりしました?

「どうでしょう。兄が二人いますけど、ふたりとも意外と社会と交流しないですから。ああ、そうそう。ぼくが初任給をもらったときに、その前に車を買うのに借りたお金を返そうとしたんですが、親父がね、「金はいいから給料の明細書をくれ」と言ったんですよ。それを嬉しそうに仏さんに上げていましたよね。「給料袋というのはこういうものか」と。というのも、兄ふたりは就職していなかったから。そういうふうに、初めて目にするものを子供のように面白がる人でしたよね。

だけど、似ていると言われたことはあまりないですね。54で亡くなっているんですが、すでに親父の人生をこえているので、もう似ているとかは誰も言わなくなりますし。それに坊主でしたから、髪があるとないとでも印象は違うでしょう。だから、お父さんに似てきたねぇとかいうのは言われた記憶がほぼないですね。それに、そもそも家にいない人でしたから。

親父の話でいうと、この本の中に、頂きもののメロンの話を書きましたけど、子供がもうこんなに楽しみにしているということを知らないまま、平気で他所にもっていくんですから。そう。無頓着に。だから親父については、いまだにメロンに対する恨みはあるかなあ」

🌙それも、つまらないんだけど家庭が見えるというか、どこの家庭でもありそうないい話でしたね。

「そう。自分で書いたんだけど、つまらない話で。ハハハハ。でも、好奇心に関しては似たものがあるかもしれないですね。新しい表現、言葉、ものの考え方の人がいると、興味が俄然わいてきますよね。希林さんなんかに対しても、最初は興味がそんなにあったわけではないんですけど、話してみるとズルズルとのめり込んでしまって、止まらなくなりましたよね」

🌙樹木希林さんの話がたくさん出てきますが、短いやりとり、書かれているその口調から目の前にいるように思える。たとえば、亡くなられた年(2018年9月)の5カ月前に、ロサンゼルスで樹木さんが出演した「神宮希林」(伊勢神宮の式年遷宮を見に行くというドキュメンタリー。2014年劇場公開)が上映されるというので一緒に行かれたときに、滞在したホテルで樹木さんがレモネードを頼まれる。もうお酒が飲めなくなっていたこともあるんだけど、メニューにはなく、若いボーイさんに通じない。阿武野さんが和製英語じゃないですかと指摘すると、「あるわよ。海外で頼んだことがあるのよ」といわれる。あの短い台詞から、樹木さんが目の前にいるように思えました。台詞が肉体化されるというか。

「ハハハハ。レモネードね」

🌙重要な意味などない逸話なんだけど、彼女がちょっとムキになって「あるわよ」と反論するところ、希林さんらしいというか。もうひとつ、「神宮希林」の中で、彼女がモップを手にもち、床を拭きながら自宅のなかを案内をしていく場面がありましたよね。これもつまらないことですけど、わたし、床掃除をしていると、よくあの場面が浮かんでくるんです。

「ああ、ぼくも毎朝、犬の毛が抜けるのでクイックルワイパーで必ずやるんですけど、そのときに、バァバが降りてきますよ。

あのシーンはカメラが家に入って、なんでいきなり彼女がモップを持つのか。しかも、そのモップで床を軽やかに拭きながら、ぜんぶの部屋を案内していくんですよね。彼女は、こういうふうにするのがいいと考えていたのか、とっさに閃いたのか。モップを持ちながら「あなたたち、見たいでしょう」と言い、裕也さんの部屋にまで進んでいく。あの感じ、もうシーンを自分で完全に構築してしまっていますから。なんてすげぇンだろうと思いました。そういうのをもう何べんも見てきたせいで、自分の中で希林さんが口にしてきたものが、アサヤマさんが言われるようにぜんぶ肉体化したいと思ったんでしょうかね」

🌙とくに、樹木希林さんの章は読んでいて楽しかったです。生前は、頑固なまでに自叙伝の出版の申し出を断ってきたのに、死後にあふれるように本が出た理由に触れたところとかも。

「「神宮希林」が完成したときに、「これがあるから自叙伝は書かないと言えるわねぇ」と言ってられたんですね。でも、自宅の留守電に「二次使用はご自由に」と吹き込んでいたことで、死んでからたくさん本が出ることになるとは思わなかったでしょうね」

🌙樹木さんならでは、というか。そういうのも面白いですよね。

「いろいろ考えてゆくと、希林さんとうちの父は似ている感じがしてきましたね。ふたりとも感覚でパッパと動くんですよね。理由はそれぞれあるんでしょうけど。希林さんは、いちばん最初にわれわれがカメラを持たずにいったときにも、やはり、いきなり家の中をくまなく案内するんですよ。「見たいでしょう」って。もう私たちは海外旅行の観光客ですよね。どうしていいかわからないままについていく。彼女なりのサービス精神なんでしょうけど、それはカメラが回っているときも変わらない。とっさに何かする。そういう不思議さがシーンに+αしていくことが、あの方は多かったですね」

🌙樹木さんのことでびっくりしたのは、建築家の老夫婦の暮らしを描いた「人生フルーツ」のナレーションをされたときに、ぶっつけ本番だったという。ほんとうに一度も原稿の下読みをせずに始めていたんですか?

「しないんですよね。いきなり読むんです。映像も事前には見てないです。送りますと言っても「要らない」と言われるので。しかも(収録は)一回で終わる。ほとんど。

そもそも私たちのドキュメンタリーのナレーションは、語りの部分がすくないので、余裕があるということもあるんですが。最初、音の調整があるので「声をください」と頭のナレーションを読んでもらい、ミキシングの人に掴んでもらって、「じゃあ、そろそろやりますか」と始まる。

1時間半の番組だと、全体で2時間を切るくらい。「ここだけ念のため、もう一回ください」というのはあるにしても、ほぼ実時間で収録が終わってしまうんですね。それは天才的でしたね」

🌙ほかにそういうタイプのひとはいましたか?

「いないですね。吉永小百合さんは、最初に読み込んでこられて「モニターを消していいですか」といわれる。部屋を真っ暗にして、イヤホンだけ耳につけ、スポットの明かりで原稿を見えるようにして。テレビのナレーションなんですけどね。こちらもはじめてのときだったので、「あのぅ、スタジオのわたしたちは(映像をモニターで)見ていていいですか?」と聞いてしまったんですが」

🌙緊張がうかがえますね。でも、その画面を消してほしいというのは?

「頭に映像が入っているから、現場の音を聞きながら、キューボタン(開始の合図)が来たら、読みだすということなんですね。ただ、映像を見たくない、その理由はなぜですか?というのは聞けなかったですね。それはねぇ、吉永さんにはもう聞けないですよ。「こちらは見ていていいですか?」と聞いてしまった瞬間に、えらいバカだなあと思ってしまっていますからねえ」

🌙阿武野さんでさえ、聞き逃すというのが面白いですね。たしか「ヤクザと憲法」のときに若手のディレクターに、疑問に思うことがあったらそのときに聞くように。あとになって聞くというのはできないことだよとアドバイスされていて、ディレクターもその通りにされていた。組事務所に置かれていたゴルフバックだっかを彼が指して「マシンガンが入っているんですか?」とたずねる。年かさの組員が「テレビの見過ぎだ」と呆れながらも開いてみせるというやりとりが面白かったんですが。でも、吉永さんには聞けないというのがいいですね。

「そうですね。ナレーションの音録りの違いでいうと、宮本信子さんはナレーション原稿に細かく赤ペンを入れて来られるんですよね。イントネーションから、ここで切るというのまで。だから、原稿は遅くとも1週間前にはくださいと言われますね。そうでなければ、わたしは受けられませんと。

最近はそれでも3日前くらいまではギリギリ許されるようになったんですけど、事前に綿密に準備してこられるひとなので、大きな変更があって原稿を差し換えたとき、こっぴどく怒られたことがありましたね。

そういうふうに信子さんには、15年も前からナレーションを頼んできたというのがありますから、信子さんのやり方で慣れてきたというのがあったんですよね。それで希林さんにお願いすると、「映像ができました」「いらない」。「原稿を送りましょうか」「いらない」。それで当日来られて、下読みもしないで始まるんですが。だけど、ちゃん核心を掴んでいるんですね。

それは、こういうお話ですというのを、原稿が上がったときに電話で情報を入れるんですね。そのときにイメージをつくられるんでしょうね、大掴みに。それで「人生フルーツ」のときの冒頭、「風が吹けば、桶屋が儲かる」と読み上げる。もちろん、そんな桶屋が儲かるなんてことは書いてない。ですから、こちらは、ええっ!?となる。だけど、そこで止めてしまうといけない。「とろくさいやつらだなあ」になるんですね。だから、こちらもそこは「出たよぉ」と笑って流しておいて、ひととおり終わってから、「冒頭のところですが、もう一回いただけますか」というと、「やっばり、桶屋じゃダメ?」といわれる」

🌙桶屋が儲かるの部分、原稿では「枯れ葉が落ちる」なんですね。それは単なる彼女のミスだったのか、樹木さんなりに試しているということでもあるんでしょうか?

「そうですね。試してきているというのもあったのかもしれないですよね。えっ⁉とは思うけど、誰も止めようとはしない。そこが希林さんが私たちと何度もやってくださった理由かもしれないですね。この人たちなら、シャレも適度にわかるという」

🌙樹木希林さんと宮本信子さん、対極的にまったくちがうスタイルだけど、いずれにも合わせられるというのはすごいなあと思います。

「きちんと用意して現場に臨んでくれる信子さんのやり方は、とても尊いんです。だからスタッフワークに新しい人間が入ってきたときには、信子さんのやり方はこうだよと伝えます。これは、信子さんにどうしてもやってほしいと出している原稿なんだからと言うと、そこは背筋が伸びますからね。そういう意味では替えがたい東海テレビのナレーターですよね。テレビの方では12、3本はやってもらってきて、1年に1本はやってもらってきていますから」

🌙阿武野さんがまだ30歳くらいのときにはじめてディレクターとして現場についた「ガウディへの旅」(1989)という番組の話が印象に残りました。これは劇場公開作品にはないものですが、観たくなりました。現場で対立した年上の「監督」との細々としたやりとりをもうすこし詳しく読みたいとも思いました。というのも、阿武野さんが何十年かして当時を振り返ってみたとき、対立した監督への評価が変化しているのが面白いんですね。背を向けたままで終わらずに、捉え返したときに見方が変わってくるあたりが。

「松川(八州雄)さんというのは記録映画の世界では、著名なひとなんですね。原一男さんが出始めたころ、松川さんとどちらかの助監督をしたい?と思わせる。それくらいの両巨頭で、松川さんには「鳥獣戯画」(1966)という作品があって、頼まれても事を自分なりに捉え返して芸術作品に昇華させる、すごい技をもっているひとなんですね。

だけども、本にも書きましたが、ぼくがディレクターをすることになったときには、わたしの先輩が彼にやりこめられて精神的につらいことになったのを知っているので、このひとの仕事でわたしがディレクターとして立つのは無理だなと思った。それで自分からADにしてくれといって、下働きをしながら技を盗もうとしたんです。

けれども松川さんのなかでは、ぼくはディレクターだった。こいつには任せられると思ったのか、任すしかないと思ったのか。松川さんがギアチェンジしてくるんですが、若いこちらはそれがわかってなかったんですね。

それで、その後も対立したままだったわけですが、会社の上層部としては松川さんに頼みたい仕事があって、ガウディが終わったあとも東海テレビに出入りされている。だから会えば、挨拶はする。だけども、ガウディのロケにいっていたとき毎日のように酒を飲み、談論風発していた。そのような関係性ではなくなっていたんですね」

🌙遠くから存在を見ているという感じですか。

「そうですね。だからそれからも、つくりつづけている彼の姿は見ていたんです。キネ旬の文化映画部門で1位になったなぁとか。そうして自分が、当時の彼の年齢になってくるにしたがって、松川さんが何にぶつかり、何に悩んでいたのかを考えるようになったんです。同じ制作者として。

ひとに任せる方法とかね。ひとにやらせといて自分がやったフリをする、こすっからい方法も含めて、松川さんはフリーランスとしてたくさんの仕事をやってきた。自分が目にした彼の姿と、のちの自分を照らし合わせた時期がありました。これもある意味、肉体化してきたということになるんでしょうね。松川さんから言われたこと、一緒にいたことで目を開かされたことはいくつもありましたから、感情的に反発したからといってゼロにしてしまうのはどうだろうか。自分の中にあるものを冷静に考えてみようというふうに思えた時期があったんですね」

🌙なるほどなあ。

「それで、あるときに松川さんの本を読むと、わたしの名前までは書いてないんですが、地方局のアナウンサー上がりのバカが、といったようなことが書いてあるんですね。ハハハハ。そう。もうケチョンケチョンに。

そのことを知ったのは、「東海テレビ特集」をポレポレ東中野でやったときに「ガウディへの旅」を入れたんですね。そのときに娘さんが、松川さんの本を置いていいですかと持って来られた。それをペラペラ捲っていて気づくんですが。そうか、やはり彼は相当に怒っていたんだなあと。

しかも、松川さんのフィルモグラフィには「ガウディへの旅」は載っていないし。その一つを見ても、どれほど腹を立てていたのかというのがわかりますよね。それで「GALAC」でこの本のもととなる連載をするようになってから、会社のロッカーから「ガウディ」と書かれた資料の袋を見つけ出したんです。当時、松川さんからもらった手紙が出てきて、彼は、ぼくにこういうことを期待していたのかというのがわかってね。亡くなる前にもう一度話せたらよかったのになぁと思ったりしました」

🌙当時も読んでいたのでしょうけど、その後に手紙の存在を忘れていたということですか?

「忘れていましたね。こちらも相当、激しく怒っていましたから。責任者なのに(締め切り間際となり、放送日の延期を要望する松川さんと編集の進め方で対立し)こんな投げ出し方をしよってというのでね。汚い言い方をすると、カネだけむしって何もしないじゃないかと。でも、スーパー(名前の表記)をしないといけない。それで、当時はテレビになかった監督というのを編み出すんですよ。ちゃんと仕事はしなかったけど、記録として入れておくんだということでね。だから、ぼくもすごく意地悪かった。松川さんも意地悪かったけど」

🌙意地が悪かったんだ。

「そう。その後の交流は、ないままだったんですが、娘さんとは東海テレビ特集をきっかけにして、年賀状のやりとりはつづいていますけどね。ぼくがガウディをやっていたときに、彼女は高校生くらいだったのかな」

🌙でも、特集の際に本を並べたんですよね。ケチョンケチョンに書かれているのに。

「そう。それを置いた自分が面白いなあと思いますね。怒る気持ちもまったくなかったし、ここで売るのはやめてほしいとも思わなかったですから。それくらい、松川さんがもう身体の中に溶け込んでいたんでしょうね。だけど、まだまだひとを憎んでいたりすることがありますから、わたしは。そのせいでね、蕁麻疹がよく身体に出るんじゃないかと思っていて」

🌙えっ、蕁麻疹ですか。最近、わたしもそうなんですよね。

「ぼくのはもう医者に行っても、いろんな薬をやっても治らない。お腹が痒いなあと思ったら、脇腹から背中にいって腿にきて、またお腹にくるというのをもう2年くらい。希林さんにすすめられた酵素ジュースを1年やめていたせいかなぁというので、また自分でつくりはじめているんですけどね。

ドキュメンタリーを、地方の民放のなかで一生懸命つくりつづけるということは、敵が多いんですよ。会社の中にもね。近親憎悪もあるし、葛藤、軋轢を避けてはやっていられない。経営トップとも上手に切り結んでいかなくてはいけない。そういう裏技、寝技を使わないとならないというのは、自分の体質としては無理している感じがあるんでしょうね。

希林さんは、ご自身を、諍いの好きな女だと言っておられましたけど。僕は諍いは好んでないのに、諍いの中でしか表現ができないというのが恐いですよね」

🌙でも、この本を読んでいると、トラブルの場面になるほど、こころなし、筆がいきいきしていますよね。

「ハハハハ。そうですか」

🌙困ることで、知恵が生まれるというか。だから、人生において、困るということはマイナスなだけではない、大事な機会だなぁと思いました。

「ああ、たしかに、追い詰められたときに何ができるかで勝負は決まりますからね。それに追い詰められないと、わからないということはありますから。

追い詰める側にもまた、一分の理というものがあって。全否定できないものをもっていて、そこに対する葛藤というものを外に出すということが、表現として意外に有効であったりするということもあるんですね。こういうものの考え方をする人も、世間にはいるんだなぁと。身近にいると腹立たしかったりするんですが、世の中には、いろんな考え方の人間がいるんだよと捉えなおすきっかけになる。そこでの葛藤は、あとから考えると大事だったんだと思えてくれば蕁麻疹にも意味があるんじゃないか。いま、そういう気がしているんですけど」

「ガウディへの旅 世紀を超えた建築家」は、『さよならテレビ』の第9章「あの時から、ドキュメンタリーは閉塞した世界だった」に入っている。東海テレビに入社7年目、29歳のときにアナウンス部から異動になった阿武野さんは、1989年に世界デザイン博覧会が名古屋で開催されることになり、記念番組を手がけることになった。〈ゼロから作り上げる初めての番組だった〉という。

アントニ・ガウディの足跡を辿るため、博覧会の前年にはディレクターとしてスペインのバルセロナでロケーションハンティングも行った。が、突然、番組に松川さんが参加することが決まり、ディレクターだった阿武野さんはADへの降格を申し出たそうだ。だが、そうはならず、阿武野さんは松川さんを「監督」と呼び、松川さんはスペイン式に「ディレクトール」と呼びあう関係に。スペインロケ中の食事場面では緊張をはらみながらコミカルなやりとりもあったらしいことが、本書からはわかる。そして、手紙を読み返してみて、松川監督のオリジナル音楽の作り方から、〈現場では、カメラマンを徹底的に泳がせ、編集では繊細な絵コンテを作ってスタッフみんなで試行錯誤するスタイルは、いつしか私たちの伝統にさえなっている〉と記している。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。