ティルドラス公は本日も多忙④ 都ケーシの宮廷で(49)

第十章 花と茶と経典と(その3)

その時、近くで「ヘルツェンコどの」と呼びかける声がする。見ると、道から少し入った場所で、墨染めの長衣を着込み笠をかぶった一人の人物がこちらを見ている。「近くを通りかかったのでこのあたりにおられるだろうとお邪魔したが、来客中のようですな。出直すとしましょうか。」

「構わん、上がれ上がれ。」彼に向かって声を張り上げるヘルツェンコ。

その声に応じて、黒衣の人物はこちらに歩み寄りながら笠を取る。「あなたはエッカ=アンコック!」彼の顔を見てティルドラスが声を上げた。

「これは――、ハッシバル伯爵ではございませぬか。」アンコックも驚いた表情になる。

「知り合いか。一体どこで会った?」

「先日ガイワーン伯爵の宴席に呼ばれ、その席上で。」

「それはまた俗悪な場所で会ったものだな。定めし居心地が悪かったろう。幸い、今日の茶会はそういう場所ではない。いつもの通り、ゆるりと過ごしていくがいい。」アンコックに向かってヘルツェンコは言う。

「ではお邪魔いたしましょう。」そう言って筵の上に腰を下ろし、ヘルツェンコが勧める茶の椀を手に取るアンコック。

「このアンコックはとある古刹の学僧でな。当然、経典にも詳しい。訪ねたいことがあれば何なりと訊いてみれば良い。」ティルドラスを見やりながらヘルツェンコが言った。

ここで、ミスカムシルにおける当時の宗教や寺院の状況について述べておきたい。

ミスカムシルの宗教は「経典」と呼ばれる一群の文書を典拠とする。経典の内容は天地創造を初めとする神話・説話の類であったり古の聖人たちの言行録であったり、道徳律を説いたものであったり儀礼の指南書であったり教義問答集であったりと書によって異なるが、いずれにせよ、まずこうした文書が全ての基本とされる。

このほか無神論や、経典に基づかない民間信仰・呪法・魔術の類、アンティルが師事したパスケルのように経典を認めず客観的事実と論理のみに基づいて世界を見るべきとする科学主義なども存在するものの、社会全体としては少数派だった。

その経典に対し、主に哲学や文献学の観点から研究を行い宗教的な活動には携わらない者たちは「学者」とされ、一般には宗教家とは見なされない。これまで見てきた中ではマウアーなどキューコフの門下生たち、イック=レックのように実用上の目的から儀礼を学んだ人間などがこれにあたる。一方、経典に基づいて教義を立て、それをもとに宗教的な活動に携わるのが「僧」であり、彼らの活動の拠点となるのが寺院である。それぞれの寺院は教義が異なる幾つかの宗派に属しており、時には寺院や宗派の間で教義や布教を巡って対立が起きることもあった。

使用する経典は宗派によって異なり、ほぼ全ての宗派で最も基本的な典拠とされる「正典」が五つほど、それよりやや格が落ち、宗派によっては典拠とされなかったり単なる異説扱いにされる「外典」が十から二十、特定の宗派でのみ典拠とされ他宗派からは「偽典」とされる文書が百あまり。さらに経典によっては幾つかの異本が存在し、解釈についても諸説が入り乱れ、同じ宗派の中でもいくつもの分派が存在する状態だった。

その中でアンコックは「瞑想派」と呼ばれる宗派に属している。

典拠とする経典は五つから七つ程度で各宗派の中で最も少なく、各経典の字句の解釈よりも、むしろ禁欲的な生活、思索、自省、瞑想といったものを通じて真理に到達することを重んじる宗派であり、主に知識階級や、上流階級の中でも思索的・厭世的・反権力的な層を中心に広まってきた。

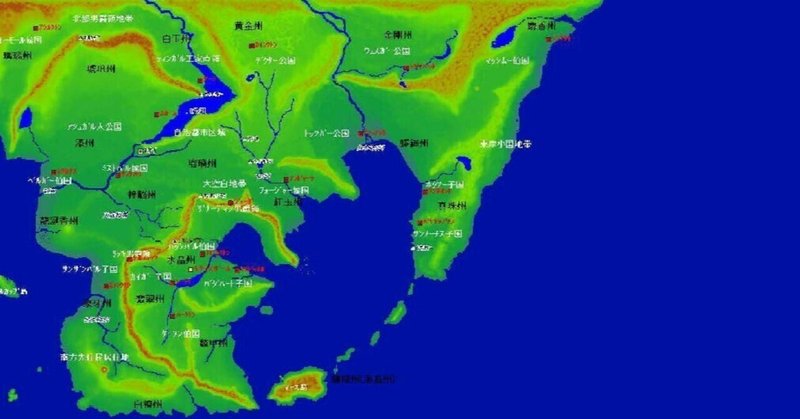

だが、そうした思索的な宗派は乱世には受け入れられなかった。世の殺伐の風を受けて宗教界でも、自省も思索もなくただ自分たちのみが正しく異なる意見は邪悪なものと決めつけ、時には暴力に訴えてでも見解や利害が対立する相手を排除しようとする風潮が蔓延している。さらにこの時代には、戦乱や盗賊からの自衛を名目に各寺院の武装化が進み、その武力が宗派や寺院の間の抗争に使われ、それがさらに寺院の武装化傾向に拍車をかけるという悪循環が起こっている。ケーシ周辺では、ケーシの北方に存在する大エディーン寺院を本拠とする「古儀式派」と、ケーシの南に位置する聖ジード寺院の「楽園派」の二つの宗派が多くの僧兵を抱えて朝廷ですらうかつに手出しできない勢力を築いており、頻繁に他宗派への襲撃を繰り返している。

「実は先日、『楽園派』の者と揉めてしまいまして。」茶をすすりながら、ため息をつくような口調でアンコックは言う。

「何があったのだ。」とヘルツェンコ。

「『楽園派』の僧が我が寺院に乗り込んできて宗論を挑んで参りまして、私が応対したのですが――。」

「御坊の学識に並の僧侶がかなうわけがあるまい。軽く退けてやったろう。」

「はい。ただ相手はそれが悔しかったらしく、帰りがけに『こんな寺などいずれ焼き払ってやる』と捨て台詞を吐いて去って行きました。」

「それは穏やかではないな。」

「後から揉め事の種になっても困ると思い、取りあえず相手の本山を訪れて挨拶をしてきました。本日はその帰りです。」

「なるほど。――だが、事は収まってはおらぬようだぞ。」ヘルツェンコはそう言って彼がやって来た道の方に顎をしゃくる。見れば、墨染めの衣服に革の胴鎧を身につけ、顔を白布で覆って兜代わりの金輪を頭にはめた明らかに僧兵と分かる風体の者が三人、道に立って辺りを見回しており、アンコックの姿を認めてこちらにずかずかと歩いてくる。腰には戒律で携帯が許されていない剣の代わりに黒光りのする錘(メイス)がぶら下がっていた。

「ここにいたか。」先頭に立った頭分らしい男がアンコックに歩み寄って凄んでみせる。「さっさと寺に逃げ帰って門を閉じて震えておれば良かったものを、こんなところで呑気に茶とはな。いい度胸だ。」

「貴公らもどうだ。まあ座るが良い。一服進ぜよう。」傍らからヘルツェンコが声をかける。

「誰かと思えば偏屈者のヘルツェンコか。余計な気遣いは無用だ。用があるのはそこのアンコックよ。」男は言う。「先日の宗論の件、師父は気にせずとも良いと仰せられたが、それでは兄弟子に恥をかかされた我らの気が収まらぬ。少し痛い目を見てもらおうか。」

「止められよ。」たしなめるようにティルドラスが言った。「そもそも、宗論で負けたからといって相手に乱暴狼藉を働くなど、寺門の恥にこそなれ誉れにはなるまい。」

「何だと? 誰だ貴様は?」彼の言葉に僧兵は色をなす。「風体からしてどこぞの貧乏貴族か。言っておくが、たかが貧乏貴族の分際で我が寺門の威光に刃向かえるなどと思うなよ。」そして彼はやにわに手を伸ばし、ティルドラスの襟首を掴まえて引きずり起こそうとする。

だが、彼がティルドラスの体に触れるより早く、傍らのサクトルバスが席を蹴立てて立ち上がり、僧兵の伸ばした腕を掴むと背後に回してねじり上げる。悲鳴を上げる僧兵。「この奴隷が!」声と共に別の一人が錘を手にサクトルバスに打ちかかるが、次の瞬間、打ちかかった男と腕をひねりあげられていた男は折り重なって地面に転がり、そしてサクトルバスの手にはいつの間にか、二人目の男から奪い取った錘が握られていた。

「こ、こいつ――!」驚きと怒りを含んだ目でサクトルバスを見上げる二人。その傍らで三人目の男が錘を手に身構える。

「止めよ!」と、ホーシギンが鋭い口調で彼らを制する。「このお方はネビルクトン伯、ティルドラス=ハッシバル公であるぞ!」

「! 国持ちの諸侯か!」後から聞いた話では、ケーシで傍若無人に振る舞っている僧兵たちにとっても、自前の軍も持つ国持ちの諸侯は軽々しくは敵に回せない存在らしい。「えいくそ!」ややあって、頭分の男は立ち上がり、足早にもと来た道の方角へと戻りながら振り返って怒鳴る。「いずれ天罰が下るぞ! その時になって吠え面かくな!」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?