ティルドラス公は本日も多忙⑤ 嵐の年、国滅ぶ時(15)

第三章 シンネタイの変事(その5)

オクタヴィアを伴ってコーチスの城から落ち延びたシクハノスは、逃避行の末にこのケンプクトンにたどり着き、そのまま潜伏していたのである。落城に巻き込まれなかった数人の同志とこの地で運良く連絡を取ることができ、彼らと合流したものの、路銀が乏しく今後どうするかを相談しているところだった。

「貴公はコーチスの戦で死んだと聞いておったが――。」

「公女をお連れして密かに落ち延びるよう、殿から命じられたのだ。」ディディアックの言葉にシクハノスは答える。「ところで、貴殿らが何者なのかをまだ聞いておらなんだな。マッシムー家に追われておったということは、貴殿らもアルイズン家の縁者か? それにしては知らぬ顔だが。」

ディディアックとマーシャは顔を見合わせる。彼らアルイズン家の遺臣たちにとって、マッシムー家の一族は自国を亡ぼした憎い敵である。かといって今さら逃げることもできない。「やむを得ん。本当のことを話そう。」ややあって、覚悟を決めたようにディディアックは口を開いた。「このお方は、マッシムー家・オドゥール公子のご子息、ケロスさまである。」

「何と!」今度はシクハノスが驚く番だった。

「あなたがケロスさま!」奥に座っていた少女――オクタヴィアも声を上げる。

彼らに向かってディディアックはシンネタイで起きた変事を事細かに物語る。「今となっては、もはや貴公らの慈悲にすがるほかない。この老いぼれの首打って貴公らの気が済むのであれば随意にさっしゃい。ただ公子だけはお助けして下され。この通りだ。」語り終わって彼はシクハノスの前に跪き、深々と頭を垂れる。

「じい!」ディディアックの言葉に叫ぶケロス。

シクハノスは黙然と立ちつくす。本来なら敵である彼らを助けてしまった。しかも、今やケロスはマッシムー家からもトッツガー家からも追われる身である。「どうする?」ややあって、彼は傍らの同志たちを振り返った。

そのまま彼らは車座になって話し合う。

――何を迷っている。こやつらは我らにとって恨み重なる仇だぞ。助けたのがそもそもの間違い。さっさと斬ってしまえ。――

――しかし、一度助けた者を斬るというのも気が進まぬ。――

――だからといって連れ歩くのは危険すぎるぞ。我らまでがトッツガー家に追われることになりかねん。殺すに忍びぬというのであれば追い出すべきだ。後はどうなろうと知ったことか。――

――甘い。こやつらがトッツガー家に捕らえられ、拷問にでもあって我らのことまで喋りでもしたらどうする。やはりこの場で殺しておいた方が良い。――

「いけません!」その時オクタヴィアが声を上げる。「ケロスさまは私の夫となるはずだった方ではありませんか。その方を傷つけたり見捨てたりするなどできません!」

「!」シクハノスの顔に驚愕の表情が浮かぶ。

確かに、シクハノスを初めとするアルイズン家の遺臣たちを平和裏にマッシムー家に取り込む方法の一つとして、オクタヴィアをケロスの妻に迎える話があったのは事実である。だがそれは所詮、和議の道を探る中で当人たちの意思とは全く関係なく出された案の一つに過ぎず、しかもミギルを中心とするマッシムー家の強硬派が武力による解決を選んだことで実現とはほど遠い段階で立ち消えになっている。まさかオクタヴィア自身がそのつもりになっていたとは思いもよらなかった。

「分かった。」ややあってシクハノスは口を開いた。「不本意だが助けることとしよう。」

「おい!」背後の同志たちの間から驚いたような声が上がる。

「公女の仰せとあればやむを得ん。」ため息をつくような口調でかぶりを振ったあと、シクハノスはディディアックの方に向き直る。「それで、このあとどうするつもりだったのだ。」

「ハッシバル領を目指すつもりでおった。おそらくティルドラス伯爵であれば、我らを受け入れ、場合によっては手助けしてくれるだろう。それに賭けることにしたのだ。」

「ハッシバル家か……。」シクハノスは考え込む。確かに、ハッシバル家を頼るのはアルイズン家の再興を目指す自分たちにとっても悪い考えではない。「なるほど、それも良いかも知れぬ。だが、路銀がないぞ。」

「路銀であれば我らが持っている。この人数でも、ハッシバル領にたどり着くことはできるはずだ。」

「では、それを使わせてもらう。その程度の礼はしてもらって良かろう。」

それよりこの者たちを斬って路銀を奪った方が早くないか――。背後で同志の一人が聞こえよがしにそうぼやいたが、シクハノスは構わずディディアックとの話を続ける。

「ハッシバル領を目指すとして、どの道をたどる。」

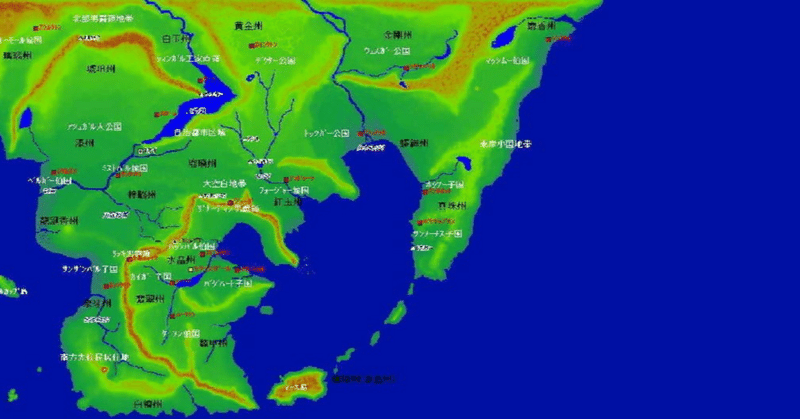

「これから寒さが強まる。女子供連れで陸路の旅は厳しい。」床に積もった土埃の上に地図を書きながらディディアックは言った。「まず西に向かい、タンネビッツ川につながるどこかの川に出る。そこから川船を乗り継いでタンネビッツ川の本流に乗り南に向かう。そのまま行けばアシュアッカだが、アシュアッカはトッツガー家の国都だ。我らを見知った者もおろう。顔を合わせてしまっては面倒だ。途中で船を下り、海沿いの道に出てヒルエンラムの港へと向かい、そこでハッシバル領に向かう船を見つける。これが儂の考える道筋だ。」

「よし!」シクハノスは大きく頷く。「そうと決まればぐずぐずしては居れん。明日、直ちにこの地を離れるぞ。」

「その前に!」その時突然、それまで黙っていたケロスが声を上げる。「いったいどのような姿で旅をするつもりですか?」

「どのような、というと?」いきなり尋ねられて戸惑うシクハノス。

「今の姿では間違いなく怪しまれます。」とケロス。この姿のまま旅をしては、身ぎれいな服に身を包んだ少年と少女にその守り役のような年配の男女、武人らしき人間が数人という、いかにも落人然とした一行になってしまう。人目を引かずにはいられないし、トッツガー家の役人に不審を抱かれて拘引されるようなことがあれば正体が露見する危険性が高い。

「確かにな。」頷くシクハノス。「では、どうすれば良い。」

「絹の行商人になりましょう。」ケロスは言う。ケンプクトンは「絹の街」を意味するその名の通り絹織物で名を知られる街である。この地で絹を仕入れ、それを売り歩きながら旅をすれば、周囲から疑われる危険は減るだろう。「商人になって良いことがもう一つあります。仕入れ値より高い値段で絹が売れれば、そこで得た利益で路銀にも余裕ができます。途中で路銀が尽きて立ち往生することもなくなるでしょう。」

「名案です、ケロスさま!」傍らからオクタヴィアが目を輝かせながら言った。それを横目で見ながら、シクハノスは困惑したように頭を左右に振る。

翌日、彼らはこの地の絹市場を訪れ、手持ちの金で高級な絹の反物を仕入れて身なりも商人らしく変える。ディディアックは絹を扱うシンネタイの商人でケロスはその息子、マーシャはそのままディディアックの妹でマッティオとオクタヴィアはその息子と娘、シクハノスたちは彼らに雇われた荷担ぎと用心棒という役回りを演じることになった。

準備を整えた彼らは、冬が間近に迫る中、西へと向かう道をたどる。「絹や絹、上等の絹、絹の反物はいらんかねー。」一行の先頭に立ったケロスが道々売り声を上げる。その声は初めてとは思えないような堂に入ったものだった。なんでも、人質としてこの地に留まっている間にこうした行商人の売り声を耳にすることが多く、いつの間にか聞き覚えたのだという。

もともと敵同士だった奇妙な一行が共にハッシバル領を目指す長い旅は、こうして始まったのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?