【実践レポート】アートで育てる“考える力”

6/27(日)に友人のぼーさんに声をかけていただき、ぼーさんの運営されている教室で講座をさせていただいた。

選んだテーマはこちら↓

今回の記事では、どのような内容の講座をしたのかまとめていきます。先生方の授業に役立つ情報になれば嬉しいです。

ガイダンス

今回参加してくださった受講者の構成は以下の通り

小学1年生1人

3年生1人

4年生2人

6年生1人

お母さん4人

ガイダンス内容

この講座において大事にしてほしいのは「自分だけの見方」だと伝えた。また、「自分だけの見方」を大切にするために以下の約束を伝えた。

①よく見よう

②全員に聞こえる声で伝えよう

③ほかの人の意見もよく聞こう

活動が盛り沢山なので、早速一つ目の活動へ

1.つないで、つないで

〈目的〉

①作品の細部まで「よく見る」ことができるようにスイッチを入れる

②アイスブレイク

〈使うもの〉

アートカード

〈ゲームの概要〉

・1グループ(今回の構成人数は4〜5人)につき、アートカードを1セット用意

・それぞれの手札が5枚になるよう配布

・余ったカードから1枚を表にして場に出す

・順番に場のカードと手札のカードの共通点を伝えながら、場のカードの上下左右どこかにくっつけて出す(ex:「人が描かれている」「昔の雰囲気が漂っている」など)

・グループのメンバー2人以上にそれが認められればそのまま出せる

・認められなければカードを手札に戻し、次の人へ

・最初に手札が無くなった人が勝ち

〈受講者の様子〉

最初は描かれている対象(人であるとか動物であるとか)へ目を向ける意見が多かった。しかし、次第に色づかいや明暗、構図などにも着目する見方が出てくるようになった。

小学1年生の女の子は、最初の2周くらいはなかなか自分からカードが出せなかった(恥ずかしかったのもあるだろう)

だが、他の受講者の見方の影響を受けたのか、自分からカードを出すことができるようになった(発言内容は覚えていない…)

他の受講者がじっくり考えているのを待ってくれたことも重要な要因だろう

小学3年生の男の子は、「カードの端に数字がある」という共通点でカードを出した。この数字とは、アートカードの作品の外側に付けられている数字で、作品とは無関係のものである。

ここで僕は、「あー、なるほど。でもこの数字って作品の外側やから関係ないんちゃうかなぁ」と伝えた。するとその子は、「いや、僕はこのカード全体が作品やって思ってん。だからいいと思う」と答えた

これには本当に驚いた。カードの中の作品ではなく、アートカードそのものを作品と捉えて見ていたのだ。彼は彼なりに「自分だけの見方」を働かせていた。素敵な見方に気づかせてくれた彼に感謝したい

2.対話による美術鑑賞

〈目的〉

絵画作品の鑑賞を通して、自分だけの見方を働かせながら他者と対話することで、作品に描かれた場所について想像できるようにする

〈使うもの〉

美術作品(大判印刷)

〈作品について〉

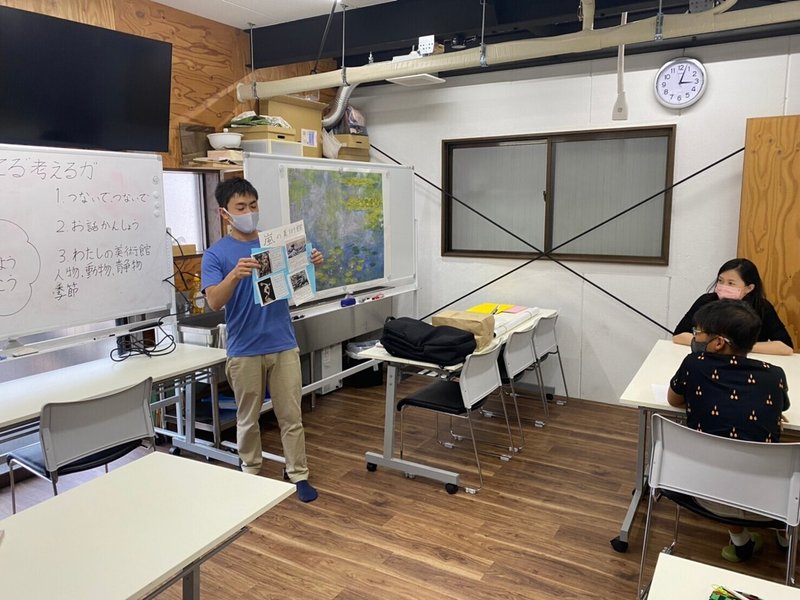

今回使用した美術作品はクロード・モネの『睡蓮』

〈選んだ理由〉

全体的に明るい絵の方が、初めての鑑賞者にも興味を持ってもらえそうだと考えた。

線がはっきりと描かれておらず、子どもにとっては難しい作品かと思ったが、今回は大人もいるので、対話する中で様々な要素に着目できると考えた。

〈受講者の様子〉

最初の1分から2分くらいは誰も話し始めなかった。ここで僕は「じっくり見てくれていいですよ」「初めに発言するって勇気要りますよね」「言えそうって思ったら言ってくださいね」などと声をかけて待った。

初めに話し始めたのは6年生の男の子

「ここは池だと思う」

「どこからそう思ったの?」

「蓮の花が咲いてて、それ以外のところは水かなって」

このような会話から対話がスタートした

対話の中では、

「生き物が住んでいそう」

「どんな生き物が住んでそうですか?」

「んー、金魚」

「ここは外国だと思う」

「どこからそう思う?」

「右下に英語が書いてあるから」

「でも日本っぽい気もする」

「遠くから見たら外国っぽく見えるし、近くで見たら日本っぽく見える」

などのように、徐々にこの池がどこなのかという話題になった

対話の中では、「どこからそう思う?」「そこからどう思う?」という問いがポイントだ

意見→根拠、事実→意見というやり取りの中で、より作品世界について想像を膨らませることができる

対話が終わった後は、この作品について僕からの説明を少し加えた

〈説明内容〉

この作品はモネが描いた『睡蓮』という作品

モネは日本が好きで自分のお家のお庭に日本の池を作った

そこには江戸時代にあったような橋もある

みなさんは作品をよく見て、感じたことを話し合う中で作品の世界が見えてきたんですね

対話の時間は約12分くらい(時間がかなり押していた)

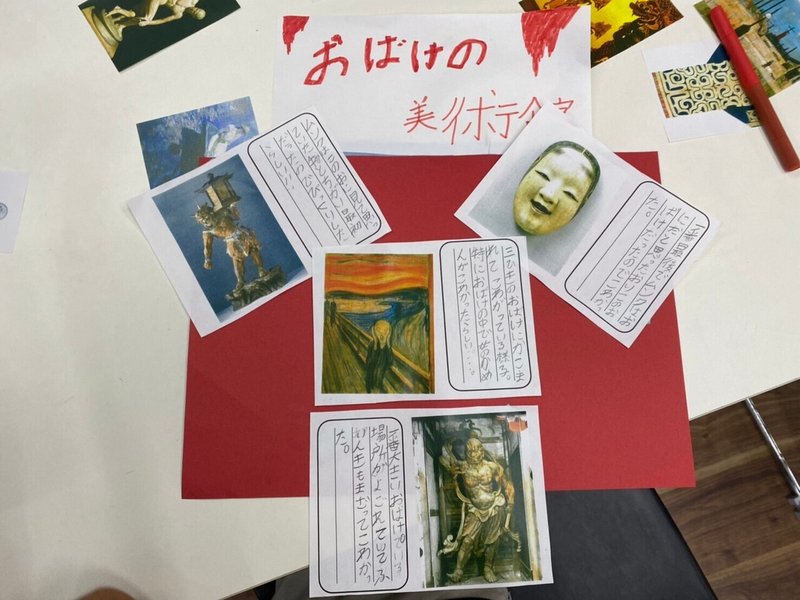

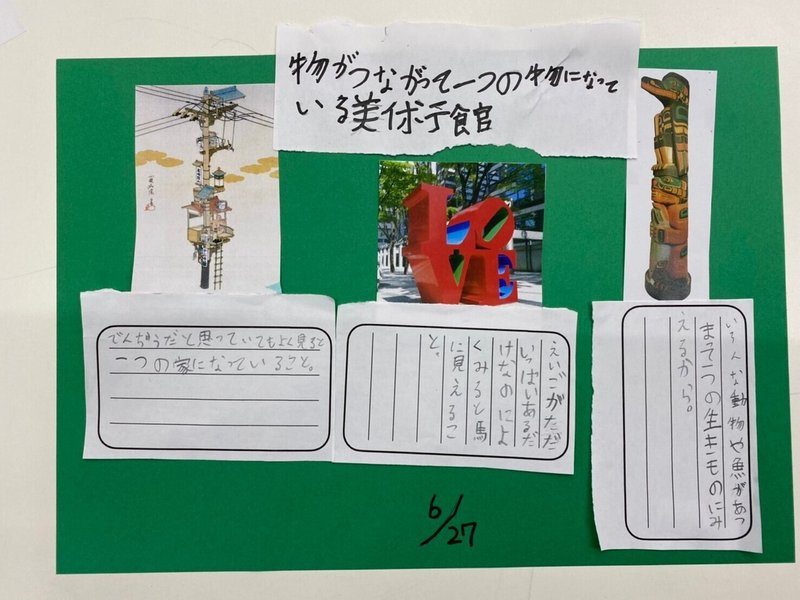

3.わたしの美術館

〈目的〉

1と2の活動で養った自分だけの見方を作品作りに生かす

〈使うもの〉

・印刷したアートカード

・画用紙

・作品説明用シート

〈この活動を選んだ理由〉

もう一つ似たような活動に「カレンダーづくり」があった

これは、春夏秋冬にぴったりだと思う作品を選び自分なりのカレンダーを作るという活動だ

しかし、「カレンダーを作るなら飾りたくなる。でも飾るなら1月始まりのカレンダーを1月から飾りたい」と自分なら考えるだろうなと思い、美術館を選んだ

作り方はあらかじめこちらで作ったモデルを見せながらさらっと説明し、すぐに活動をスタートさせた

〈受講者の様子〉

まず全員アートカードを広げ、じっくり見ていた。みんな、かなり時間をかけて見ていた

そこから美術館づくりに徐々に作品づくりに移ったが、どの作品も「自分だけの見方」溢れる作品だった

(じっくり見て作品を選んでいる。作品同士にどんな繋がりが見えているのか)

(配置を工夫することで、作品同士の関係を表している)

(「物がつながって一つのものになっている」みなさんには真ん中の作品が馬に見えますか?)

(みんなの作品、壁に展示したかったなぁ…)

受講後の反応

帰り際、2人ほどの子どもたちが「家でもやりたいから画用紙もらってもいいですか?」と聞きに来た。講座終了後のアンケートには、以下のような内容が回答されていた(一部抜粋)

〈お母さんたちの回答〉

・あっという間の楽しい1時間でした!

・じっくり見る時間を普段取れていないことに気付いた

・絵を見ながら今まで旅した思い出がたくさん頭に浮かびました。早く自由に旅できるようになってほしいです

・子どもたちの美術館の発表が聞きたかったです

〈子どもたちの回答〉

・また参加したい!

・美術館のカードを貼る位置を考えるのが楽しかった

ひとりごと

今回の講座内容は、初めて実践した内容で自分にとってもチャレンジだった。そのため時間の読みが浅く、美術館づくりに十分な時間をかけられなかった。(本当は会場の壁に各作品を展示し、作品について説明することもしたかった。その活動があればもっと「自分だけの見方」に広がりと深まりが出たのかもしれない)

今回の講座での学びをを小学校の授業で生かしていきたい。どれほどできるかわからないが、保護者参加型の授業参観という形でも実施できるかもしれない。

学校の中でどれだけ子どもたちが「自分だけの見方」を発揮できるか

復帰したら何ができるか試してみたいな。

今回お邪魔させていただいた『すたらぼ』の代表であり、友人のぼーさん↓

Instagram、YouTubeでも活躍されているので是非チェックしてください!

note以外にもラジオアプリ”stand.fm”でも日々の気づきや学びについて発信しています🎧

5分から10分程度の音声なので、移動中や作業のお供にどうぞ📚

ぶっく📚

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?