映画「ある精肉店のはなし」

お友だちにFB経由で誘われて、ポレポレ東中野にこのドキュメンタリー映画のアンコール上映会をみに行ってきた。

ある精肉店のはなし

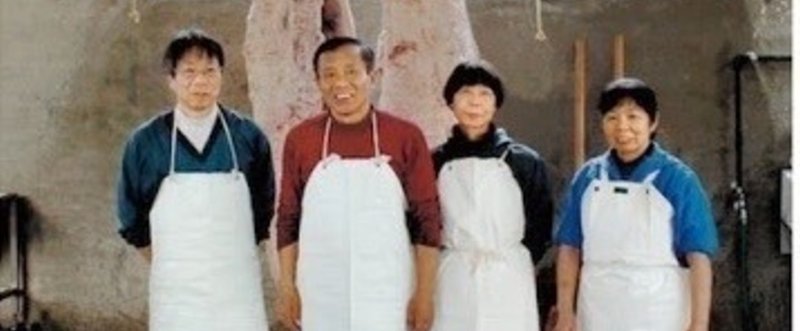

纐纈(はなぶさ)あや監督の2013年公開作品。大阪貝塚市にある家族経営の精肉店「北出精肉店」の人々の仕事と家族の暮らしを描いたドキュメンタリー。

同地区で一世紀にわたり使い続けられてきた小さな屠畜場が閉鎖されるまでの一年あまりの日々を、精肉店を営む家族の姿を中心に丹念に追う。

映画は牛の屠畜シーンから始まる。それでも私はツチがふりおろさせる瞬間にパッと包丁かなにかのイメージカットが入って、それが終わるとだいたいカタマリになった感じの肉を捌くシーンになってる的な流れになることを予想して、リラックスして映画を見ていたんだけど、カメラは全くパンすることもなく牛がガクンと倒れる瞬間を淡々と写した。

その瞬間に、この映画は名作だ、という確信みたいなものを感じた。本当に。

舞台となる地名と精肉業という職業、これだけで、ある程度以上の年齢の人なら部落差別とか水平社といったキーワードを思いつくかも知れない。この映画が大変な名作でありながらDVD化されず、小さな上映会を繰り返す形になっていることの理由も、おそらくそのあたりにあるのだろう。

若い人には部落解放なんて言葉は聞いてもピンとこないかも知れないけれど、21世紀の日本にも差別というものは厳然として存在し、それは近頃あの中途半端なヘイトスピーチ規正法によって規定された「本邦外出身者」に向けられるものだけではないのだ。むしろそれ以外の者に向けられる差別のほうが根強く陰湿である。

もちろん映画の中でも、その主題が語られるシーンは幾つかある。けれど映画のメインテーマはそこにはない。最近幾つか製作されて物議を醸した「食育のためと称して子供にブタを育てさせた挙句屠畜して食べさせる、教師の自己満足トラウマ教育映画」とも全く異なる(私は「かわいいペット」と「家畜」の区別がつかないような幼い子供たちに、こういう強引なやり方で行う「食育」は、大人の自己満足に過ぎず極めて不適切で、屠畜される生き物に対しても不遜かつ傲慢な行為だと考えてます。理由は後述)。

メインとなるのは北出精肉店の家族の営みだ。牛を育て、屠畜し(この業界には「殺す」ではなく「割る」という言葉があるのだそうだ。実際に大きなものでは1トンにもなる和牛の脳天を苦しまないよう一発で割り、肉を捌き巨体を分割する、その仕事を的確にあらわす言葉だし、さらには「いのちを分けていただく」という行為をもあらわした表現なのだろう)、加工し、販売する。店での販売のほか、足の弱いお年寄りの住む地域での移動販売も手がける。

とはいえ、誰にとっても印象的なのは屠畜のシーンだろう。生きるためにいのちをわけていただく。この意識と技術を受け継いだ職人さんが屠るからこそ、その行為は正当化されるのだし、単なる「殺して食べる」ではなく「いのちをいただく」形に昇華され得るのだ。

それは小学校で素人が子供たちにペットとして可愛がった生き物を「食べる?食べない?」なんていうことを迫る悪趣味とはまったく質が違う行為だ。それが人が生きるための営みであり仕事であるからこそ、まっすぐに向き合える行為なのだ。プロが肉を捌く手さばきはあまりにも鮮やかで、自分でお魚が捌けませんという人であっても映像を見て「気持ち悪い」などという気分はまったく起こらないだろう。

私が驚いたのは、多くの作業が素手で行われていたこと。太い牛の骨を断つほどの鋭い切れ味のよい刃物をいくつも使って行う作業で、うかうかしていたら作業者が怪我をするのは必至と思うのだが、熟練の手はそんな不安を一切感じさせることなく肉を切り分け脂肪を取り除き、巨大ないのちのカタマリを私たち消費者が知っている「おにく」の形に切り分けていくのだ。その手の美しさに見惚れてしまった。

いま、その瞬間まで生きている牛を「割る」瞬間の、互いの命を懸けた緊迫したやり取り(失敗して牛が暴れれば突かれることもあるのだ)。この作業に挑む男たちの手の力強さ。長い腸の汚れを水の中で洗い落とし、はりついた脂肪を剥がし、小さく切り分けていく女たちの手の優しさ。家族で牛を育てることをやめることが決まり、牛がいなくなった牛舎で、皮をなめし、太鼓皮に仕立てていく次男昭さんが、傷の有無をみるために皮を撫でさする手の大きさと繊細さ。

映画の終盤で、孫の結婚式を前に骨折して入院してしまったおばあちゃんが退院してきて、久しぶりの我が家で散髪してもらい、シャンプーして白髪染めをするところを、家族みんなで手を添え、体を支えて手伝うシーンがある。私はこのシーンがむちゃくちゃに好きだった。そこには、家族が協力して一頭の牛を捌く時と同じ、言葉がなくてもすっと心が通じ合う空気が流れていたし、牛のいのちを慈しみながら取り分けていく優しい手が、同じようにおばあちゃんのいのちを支えていたからだ。

このシーンと、何故だか理由はわからないけどだんじりの練習のシーンが、やけにグッときてしまって視界がぼやけた。たぶん、家族だとか地域の繋がりの中で、子供もお年寄りも含めたそれぞれの人に役割があり繋がりがあり、という、自分の身の回りでは失われている関係性が当たり前に存続している姿がひどく羨ましく見えたせいだと思う。

都会でも震災を経て新しく地域の繋がりを模索するイベントが企画されることは多いけれど、ほんとうに多様な住民すべてが参加できるようなものは少ない。ターゲットやさまざまな社会的な層ごとに居場所もイベントも分断されてしまうことのほうが圧倒的に多い。

もちろん被差別部落という特殊な地域性が育む強い繋がり、という側面もあるだろうから一概には言えないことだが、それでもその関係性をとても羨ましく感じた。

小さな自主上映会では、出演者である北出兄弟がトークイベントに参加してくれる機会もあるのだとか。映画にでてくる家や屠畜場は取り壊され家も店も現在では新しい建物になっているそうだが、「肉の北出」は現在で、おばあちゃんもお元気だそう。

この映画が名作たり得たのは、やはりこの家族と地域の暮らしの中に監督がまっすぐに飛び込んでいき、こうした関係性を育みながら撮影された映画だからだろうなと思う。個人的に、素晴らしい出演者に恵まれながら、海外向け観光PRビデオのような仕上がりになってしまった少々残念な映画「築地ワンダーランド」での物足りない気分が、この映画で払拭された感じがあった。

いろんな主題を内包した映画ですが、あまり構えず、家族のドキュメンタリーとして多くの方に見て欲しい。ポレポレでは今週いっぱいの上映。いいお肉の日、11/29には監督の舞台挨拶があるそうです。会場では充実のパンフレットのほか、子供向けの写真絵本も販売してます。

#ある精肉店のはなし #映画 #ドキュメンタリー #本のこと

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?