亡命ロシア料理

ロシアが遅れた野蛮な国だと思われているのは、わかりきっている。嫌われているし、怖がられていることも、言うまでもない。でもどうだろう、だからといってそれがロシア料理とどんな関係があるっていうんだ?

2022年の春は、ロシアによるウクライナ侵攻という最悪な世界情勢の中で始まった。情報化時代の戦争は虚実定かならぬ情報が飛び交い、ただ目と耳を晒しているだけでは頭の中が混乱してただ立ちすくむしかない。居ても立ってもいられなくなったので、自分は色々な伝で人道支援に募金してきた。

この戦争によって、ウクライナという国名こそ知られていたものの文化について深く知られていなかった国への興味が深まっているという。かつてソビエト連邦という国家の一部だったため、独立したウクライナという国への認識が遅れていたこともあるだろう。自分もこれから学んでいきたいと思う。

その一方で、軍事侵攻した側のロシアに厳しい目が向けられている。荒唐無稽な理屈で主権国家を侵略する彼の国の為政者や政府は非難されて然るべきだとは思うが、憂慮すべきなのは日本に入ってきたロシアの文化や日本で暮らすロシアの人々までが排斥の対象となり得る事実である。

先日、料理研究家の方が「帰れ!鶏肉へ」という名前のロシア料理を紹介したところ「このご時勢にロシア料理を紹介するとは不謹慎ではないか」とクレームが入ったという。しかし、その国家や政体と文化は別個の存在であり、前者が批判の対象になったとしても同時に後者が批判され排除される謂れはない。むしろ、こういう時代だからこそ彼の国の方角へ目を向けて文化を知ろうと努めるべきではないかとも思う。

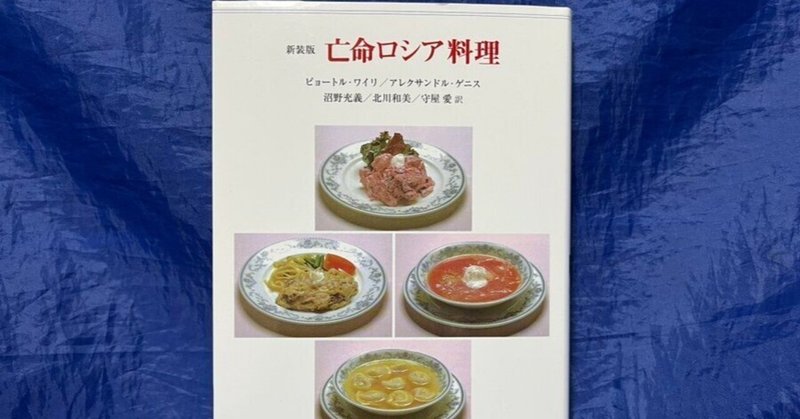

日々もたらされる報道や情報に胸を痛めつつ「帰れ!鶏肉へ」というユーモラスなタイトルの料理が気になったので、その料理について言及した原典を書店で注文した。「新装版 亡命ロシア料理」(ピョートル・ワイリ/アレクサンドル・ゲニス著,沼野 充義/北川 和美/ 守屋 愛 訳,未知谷)である。

タイトルからしてロシア料理のレシピに見えるが、実際のところは多面的な要素を持つ。ソ連時代に西側へ亡命した著者による望郷の念あふれるエッセイであり、ソ連と西側諸国それぞれの文化批評であり、またタイトルから期待できる通り料理のレシピも写真入りで紹介されている。

著者の二人はいずれも現ラトビアの首都リガ育ちのユダヤ系ソ連人であり、1970年代後半に西側へ亡命(移住)している。バルト三国出身のユダヤ系ということである意味純粋なロシアからはアウトサイダーに見えるものの、当時の文化から見るとソ連のアイデンティティを強く受け継いでいる。

当然のことではあるが、1987年に初版が発表された本書の「ロシア」とは、現在のモスクワを中心とした歴史的な「大ロシア」ではなく、西はバルト海沿岸、東は中央アジアから極東に到るまでの広大な地域を支配したソビエト連邦を指す。よって紹介される料理も、ラトビアからウクライナ、ジョージア、中央アジアまでと大変に幅広い。

エッセイの中で描かれる食は20世紀後半のソ連の生活と密着しており、豊かさと貧しさ、豪華さと素朴さが背中合わせに存在している。著者の筆はあくまでもユーモラスにたっぷり皮肉のスパイスを込めて、料理の下ごしらえから調理、味わい方、生活にまつわる悲喜こもごもの模様を描き出す。一つのエピソードはさほど長くはないので、気楽に読み進めることができる。

肝心の料理レシピについては、巻の中央部に写真と共にボルシチやビーフストロガノフなどが紹介されている。また文中の料理についても、材料の分量は多少アバウトではあるものの料理の経験がある読者ならば再現が十分に可能なものだろう。

「亡命ロシア料理」というタイトルからはある種悲壮な雰囲気も漂うが、実際の文中に暗さは感じられない。ユーモラスかつ皮肉な文体の合間合間に、共産党時代の抑圧的な雰囲気を多少感じ取れる程度である。この本の全体を貫いているのは、一度離れて容易に戻れない祖国ロシア(=ソビエト連邦)という国への憧憬である。色々複雑な心情はあるのだろうが、それはひとまず表に出さず、キャビアに刻み玉ねぎを添える欧米の風習に口を出す。ロシアの料理を過度に賛美はしないが、滋味深いものとして描き出す。それは自らの意志で後にし、滅多なことでは戻れない「祖国」に対する愛情なのだろう。

大変に複雑怪奇で、ともすれば憎悪だけが先行してしまう現代の情報化社会ではあるが、せめて衣食住や学問などの文化については隔てなく全てを尊重していきたいものである。あらゆる文化は並存して良いものは受容されるべきであり、たとえどのような理由があっても排斥されてはならない。それでは、今他国を侵略している人々と同じレベルに堕してしまう。

「その文化は誰のものか」という疑問は、多文化を意識すると脳裏に浮かぶ。理想論かも知れないが、文化は皆のものであり特定の者に独占されるような概念ではない。食文化くらいであれば、容易に様々な文化を受容することができるのではないか。飲み食いも、また立派な文化活動の一つなのである。

僕たちは空虚な呼び名から、政治の駆け引きの絡み合った枷から

緊張緩和を蘇らせ

互いにまったく違う二つの料理体系の

共存の理念を現実にした

そしてきっといつの日か、全能の美食家の指揮の下

整列し行進するのは、ハリコフのステーキ、アボカドの白い果汁

マサチューセッツ・ボルシチ、そしてアストラハンのバナナ

僕たちが心待ちにしているのは、こんな楽しいパレードだ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?