映画『永遠に僕のもの』(2018)ネタバレ有感想

作品概要

監督:ルイス・オルテガ

キャスト:ロレンソ・フェロ、メルセデス・モラーン、ダニエル・ファネゴ他

アルゼンチン・スペインのクライムムービー。アルゼンチンの連続殺人鬼カルロス・ロブレド・プッチをモデルにした作品。

あらすじ

鍵の開いた窓からするりと留守宅の豪邸に入り込み、勝手にレコードをかけて軽やかに1曲踊ると、ジュエリーなどの戦利品を手に、盗んだバイクで帰宅する17歳のカルリートス。1971年、ブエノスアイレス。真面目で善良な父と愛情に溢れた優しい母は、カルリートスの悪事に気付いていたが、まだやり直しが出来ると信じて息子を転校させる。新しい学校で出会ったラモンという青年に、カルリートスはいきなりケンカを売るが、それは彼の気を引くためだった。彼の野性的な魅力に、ひと目で心を射抜かれたのだ。ラモンもまたカルリートスの輝くようなブロンドの美しい姿で平然と罪を犯す、そのギャップに強く魅せられる。荒々しい魅力を放つラモンと意気投合したカルリートスは、二人で様々な犯罪に手を染めていく。欲しい物は何でも手に入れ、目障りな者は誰でも殺す。息をするように、ダンスを踊るように、ナチュラルに優雅に。だが、カルリートスは、どんなに悪事を重ねても満たされない想いに気付き始める──。

“南米のディカプリオ“ ロレンソ・フェロ

今回、カルロス・ロブレド・プッチことカルリートスを演じたのは、“南米のディカプリオ“の異名を持つロレンソ・フェロ。

本作がロレンソにとっての映画デビューとなりますが、この役のオーディションに挑戦したきっかけは、彼の父親にあるようです。

彼の父親はラファエル・フェロというアルゼンチンの俳優。父の日に一緒に撮った写真が、ある雑誌に掲載され、それを見たプロデューサーからラファエルに連絡がいき、オーディションに向かったとのこと。何の気なしに受けたら、1000人の中から選ばれたんですからすごいです。

下記画像の右側が父親のラファエル・フェロ。イケオジ!

“Kiddo Toto“名義で音楽活動もしているロレンソ。

日本を舞台にMVを撮っています。楽曲は以下。

実在の美しき連続殺人犯 カルロス・ロブレド・プッチ

本作のカルリートスのモデルになったのが、その美しさから「死の天使」「黒の天使」と呼ばれた連続殺人犯、カルロス・ロブレド・プッチです。彼は1971年からの1年間(年で言うと、19歳〜20歳)の間に、11件の殺人(被害者の中には彼の共犯者もいます)、1件の殺人未遂、レイプなど様々な罪を犯し、これらは彼の異常さを物語っています。

確かに美少年。彼は20歳で逮捕され、1980年の裁判で、終身刑が言い渡されました。69歳となった今もアルゼンチンの刑務所に収容されています。そんな彼の変わり果てた姿がこちら。

完全にハゲあがっています。

「邦題」と「原題」2つの視点で読み解く

本作は、邦題の『永遠に僕のもの』と原題の『El Ángel(天使)』で、タイトルから受ける印象が結構違います。

そこで、ここでは邦題視点からと原題視点から、それぞれで本作について鑑賞したいと思います。

「原題」で読み解く『El Ángel』① 天使には人間の価値観は関係ない

「もっと人は運命に逆らわず自由に生きられるのに。」

冒頭で、主人公カルリートスは言います。彼にとっての運命は「犯罪」。世間がどうこう言おうと、彼はその衝動を抑えない。自由気ままに、その運命に身をまかせます。彼は盗みが悪いことだとわかっていながら、罪悪感なくそれを続けます。しかし、「盗みが悪い」という価値観は人間の感覚であり、天使の彼には関係のないことなのです。映画冒頭で、彼は自分が生まれた経緯を語ります。

「母は子供が欲しくて神に祈った。すると神父は『世の中に必要なものは生まれる』と言い、そして僕が生まれた。僕は神のスパイだ。」

神のスパイ(天使)に、人間の善悪の尺度など無意味なのです。もちろん、彼が「天使」と形容されるのは、その美貌も理由の一つですが、人間の常識に捉われない行為や思考も、その所以でしょう。本編を通して天使が描かれた絵や、彫刻が彼を象徴するモチーフとして置かれています。さらに、「美貌」の裏に「暴力性」が存在しているという二面性が、冒頭盗みに入った家の鏡で左右対称に映された彼の姿でよく表されています。

「原題」で読み解く『El Ángel』② 赤が表す暴力性

この映画にはキーカラーがあります。もちろん“赤“ですね。作中では、絵や服、車や家の内装など、ほとんど途切れないで赤が映し出されます。

この赤は、言うまでもなくカルリートスの「暴力性」の象徴です。

上の画像は、映画の時系列順に並べていますが、お気づきでしょうか。最初はカルリートスの周囲の環境が赤いところから始まり、パンツが赤くなり(その前に実は赤い靴下を履くシーンがあります)、白の面積が多い赤ボーダー、白の面積が少ない赤ボーダー、真っ赤のタートルネックと変遷しています。つまり、これは彼の暴力性が段々と増していることを、赤という色を通して描写しているのです。

最も重要な「赤」は、宝石店にあった「赤い金庫」ですね。一度、ラモンと盗みに入った時、カルリートスはその金庫を開けたがっていました。しかし、ラモンはそれを拒否します。そして、カルリートスは不機嫌になり天井に向けて発砲しました。これはどういうことでしょうか。

実は「赤い金庫」を「カルリートスの暴力性そのもののメタファー」だと解釈すれば合点がいきます。彼は、自身の暴力性に理由や意味があるんじゃないかと思っていたのでしょう。盗みや殺しを平然と行える自分の正体、その行動原理を知りたかった。自分が何者かを理解したかった。しかし、ラモンはそれ(赤い金庫を開ける=自己分析)を拒否したから、カルリートスは怒ったのです。つまり、自分と向き合ってくれなかったのと同じだから。

新しい相棒ミゲルと再びそこへ訪れ、無理やり金庫をこじ開けた時、中にはなにもありませんでした。これは、カルリートスの暴力性には何の意味もなく、ただ性質というだけ、ということを表しています。例えば、中に実際にお金が入っていたなら、彼が金銭目的で殺人や窃盗が行っているということになる。中にペンが入っていれば、勉強がうまくいかないことへのフラストレーションが原因ということになります。しかし、中には何もなく、カルリートスの暴力の中身は空っぽ。

彼は、この先もその暴力性の理由を見出せず、自分が何者かがわからず生きていくことになるのです。つまり、だからこそ彼は人間の尺度では計れない“天使“な訳です。

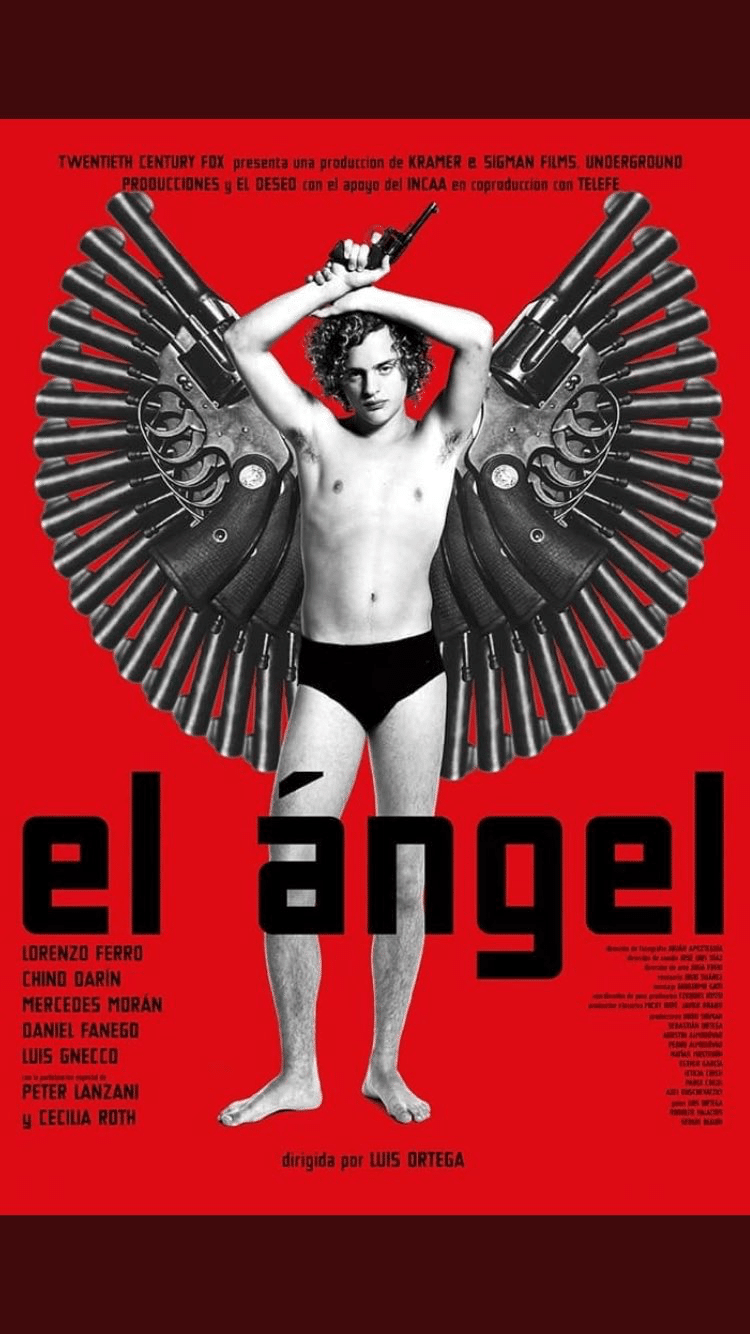

これは、本作の海外のキービジュアルです。彼の暴力性たる赤と基調に、暴力の象徴である銃で羽を作って天使とタイトルがついている。上記に書いたような解釈を一つの写真にすると、まさにこんな感じですよね。

「邦題」で読み解く『永遠に僕のもの』

商業的な問題(単に『天使』もしくは『エンジェル』というタイトルなら、話題にならなかったかもしれない)もあるかもしれませんが、この邦題は作品に新たな視点を与えてくれています。

原題では、どちらかというと犯罪という視点で見てきましたが、邦題では「恋愛」の視点で本作を捉えます。

彼は窃盗を繰り返しているキャラクターですが、盗んだものをすぐ人にあげるので、そこまで“もの“自体に執着はありません。彼が“永遠“に所有したかったもの。それは、彼が唯一盗むことができなかった「ラモン」です。

カルリートスは、一目で彼を気に入りわざとちょっかいをかけることでラモンに近づきました。TVに出ているラモンがインタビュアーに「今、恋人はいるんですか?」と聞かれている様子を目を鋭くし、固唾を飲んで見つめ、「今はいない」というラモンの回答に安堵するシーンも。ラモンが、犯罪から足を洗ってTVで成功すると言い出すと不機嫌にもなりました。二人で宝石店に盗みに行った際、二人が鏡に写るとラモンは「ゲバラとカストロだ」と言ったのに対し、カルリートスは「エピータとペロンだ」と言いいます(ゲバラとカストロは、キューバ革命の時の伝説的なバディ。一方でエピータとペロンはアルゼンチンの大統領夫妻)。つまり、ここでラモンはカルリートスとの関係を「良い相棒」だと言ったのに、カルリートスは「恋愛関係」だと言ったのです。さらに、寝ているラモンの下着を下ろし、陰部に宝石を散りばめ、タバコの煙を吹きかける。これは正に「射精」のメタファーで、カルリートスがラモンのことを性的に意識していることがわかります。

カルリートスの想いは本編中で明言はされず、何度か「キスしそうでしない」カットがあるので、非常にもどかしい思いをするのですが、しかし、上記の事柄を踏まえると確実にカルリートスはラモンに恋心を抱いています。

しかし、ラモンはゲイのフェデリカと良い関係になったり、カルリートスと解散した後にミゲルと相棒になったり、泥棒から足を洗うと言ったり、なかなかカルリートスのものにならない。そこで彼はラモンを眠らせ交通事故による心中を図りました。結果、カルリートスのみ生き残ることになりますが、これで、ラモンは永遠にカルリートスのものになったのです。

カルリートスとラモンが警察に署まで同行させられ、身分証を持っていなかったラモンは帰すわけにはいかないと言われるシーンがあります。そこで、カルリートスは自分が持ってくると言い、警察官は「一時間以内に帰って来なければ、ラモンは逮捕だ」と言われます。まるで太宰治の『走れメロス』のようですが、カルリートスはメロスのように、友のために走って戻らず、家で食事を摂り、風呂に入りゆっくり過ごすという奇行に走ります。最初、ここの行動の意味が全く分かりませんでした。そもそも泥棒や殺人にも特に理由がないわけですから、この裏切り行為にも理由がないと言われればそれまでなのですが、ラモンを愛しているなら行動が矛盾しています。しかし、よくよく考えてみるとその直前までラモンはTVスターになって泥棒を辞めるつもりでいました。それはカルリートスからラモンが離れていくことと同義です。ラモンが一度でも逮捕されてしまえばTVスターとしての道は途絶える。そうすると、ラモンは結局泥棒をするしかないので、カルリートスはこれからもラモンと泥棒ができるということになる。カルリートスは、ラモンをずっと側に置いておきたかったのです。

彼の魅力で崩壊する倫理観

この映画の最も重要な問いは「この残虐な行為を、カルリートスの魅力によって許してしまっていない?」ということです。正直、私は彼が殺人をする姿でさえも尊く美しいものだと思ってしまっていました。人の“もの“が奪われている、罪のない者たちの尊い命が理由もなく奪われている。だけでなく、本作は「カルロス・ロブルド・プッチ」というアルゼンチンの実在の殺人鬼をモデルに製作されているので、彼が犯した犯罪は“実際に“行われたのです。それだけの被害者がいるのです。にも関わらず、カルリートスに対する憤りは感じない。彼の魅力の前では、倫理観が崩壊する。この映画を観た後、自分の善意を疑ってしまう。カルリートスに魅入ってしまうなど、自分のどこかに同じような凶暴性があり、私は犯罪者予備軍なのではないか。自分は、自分の凶暴性を抑えて生きており、本当はカルリートスのように、自分の凶暴性に嘘をつかず、自由に生きられるのではないか。そこまで考えさせられてしまう。この映画は観る人が観れば、その人を犯罪に走らせてしまうことも可能なのではないかというくらい影響力がある名作に仕上がっていると思います。

最後に

この映画は、かなりアート的な作品に仕上がっています。エンタメ的に撮影するならば、まずカルリートスやラモンの気持ちは、彼らの口から明言されるでしょう。「僕はラモン、君が好きなんだ!」と涙を流しながら告白したり、「自分という人物がわからない…」と苦悩したりする姿がセリフで分かりやすく説明されるはず。しかし、本作ではセリフでの明言は避けられており、モチーフやメタファーを用いたり、雰囲気でそれを感じさせたり、かなりアート的に撮影されています。それが、この作品をより良い作品たらしめており、逆にそれを感じられない人、気づけない人にとっては「訳がわからない」となってしまうのだと思います。

銃を拾ってタガが外れてしまう作品として『ジョーカー』(2019)や、『天気の子』(2019)がありますが、これらの作品と比較して観るのも面白いと思います。銃は人を狂わせるし、それまでに持っていた暴力性を増幅させるとして機能する。その危険性が、本作と合わせてこの3作はよくわかると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?