私が旅に出る理由

プロローグ(vol.2)

※プロローグ(vol.1)は以下リンクからご覧いただけます。

https://note.mu/nagao_heroe/n/nffffd5f565a4

そんなわけで、10歳の自分に会いに行く旅に出ることになった私。

小学校5年生の私は、何が好きだった? 何が得意だった?

記憶の奥の奥のほうまで手繰り寄せる。

小学校の同級生にも話を聞きに行った。

その時、友人たちがくれた言葉。

「そういえば、学級新聞作っていなかったっけ?」

「そうそう、あれ、面白かっったよねー!」

自分学級新聞

そうだった。

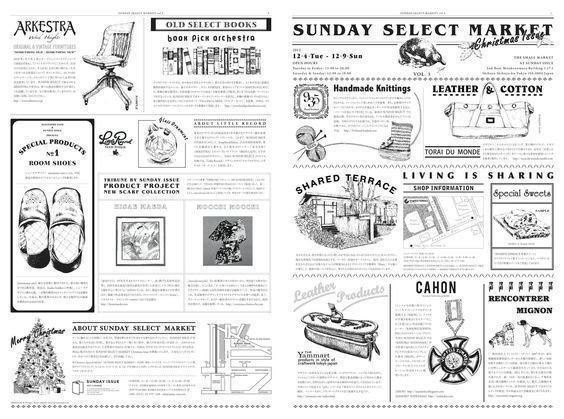

私は学校で配られる学級新聞がクソつまらなくて、勝手に「自分学級新聞」なるものを作っていた。

学校の先生なんて大嫌いだったけど、

その時の担任の先生は面白くて、おまけに禿げていたので、

「じゃ、キャラ化しちゃう?」みたいな感じで、担任の先生を「キャラ化」。

おまけに、(彼)を「自分学級新聞」のナビゲーター役に勝手に抜擢。

行事のお知らせ紹介欄には「オレ、これほんとは興味ないんだよね」

とか言わせた。

もちろん、新聞によくある4コマ漫画にも「彼」は登場。

毎回、ドジをやったり、ヘマをやったりと大忙し(笑)。

弄りまくった。

わら半紙みたいな紙に、ラフを描き、

(もちろん当時はそれを「ラフ」と呼ぶなんて知らなかったけど)

題字まで、絵文字にして「自分学級新聞」を作った。

なかには、「5組のモテ男ランキング」みたいなコーナーもあって、

いわゆる「タブロイド誌」みたいな新聞だった。

この新聞は、仲のいい友達4〜5人だけに配る「不定期刊行物」だった(はずだった)。

それが、どこからか「噂」を聞きつけたクラスメートが

「私も欲しい」「僕も読みたい」とかいいだした。

で、「不定期刊行物」だった「自分学級新聞」は「定期刊行物」に。

「月刊」だったのが、いつの間にか「週刊」になっていた(笑)。

もちろん、この新聞の存在は、先生も知っていたので、今振り返ると、好き勝手やっていた私を「見ないフリ」してくれていたので、感謝しないといけない。

そんな感じで、クラスのみんなが、この新聞の発行を待ちわびていたので、

私は、毎週の発行に間に合わせるために、せこせこ作っていた。

「あー、そんなこともあったよねー」なーんて、

思い出話しに花を咲かせていると、ある友達がこんなことも言った。

文章を書くのが得意?

「そういえばさー、駿東文園でなんかの賞とってなかったっけ?」

おっと、こちらも忘れてた。

私が当時住んでいた静岡県には「駿東文園」なる、小中学生の文集の草分けとも呼べる文集があって、そこで私は「特賞」とやらを取っていた。

「駿東文遠」は、今年で創刊90周年を迎えます。

私が「賞」を取った作文の題名は「失言」。

クラスメートのある男の子が発した一言から、クラスの雰囲気がみるみる変わっていく様子を、人の表情、発せられる言葉、そこに流れていく雰囲気を細かに追っていく「小説」めいたものだった。

簡単に言うと「桐島、部活やめるってよ」朝井リョウ著 集英社刊 のライト版みたいな感じ。

もちろん、小学生で「失言」なんて題名は思いつかないわけで、

題名は、定年退職し、非常勤で学校に来ていた70歳くらいのおじいちゃんの国語の先生がつけたものだった。

でも、中身はほとんど手を加えられていない。

記憶とコンセント

そんな風に、いろんな記憶が繋がり始めた。

眠っていた「記憶というコンセント」を、「今という電源プラグ」につなぐ感じ。

中学校の時、学校内のみんなが半ば強制的に取り組まされる「学園祭のロゴマーク」作成で、私が作ったものが、その年の学園祭のロゴマークに選ばれたこともあったなー。

雑誌が好きで好きで、田舎の本屋に通いまくっていたなー。

限られたおこづかいで全部買えるはずもなく、立ち読みしに行っていた。

そういえば、国語の成績はいつも5だったかも。

クラス変えの時に作る「学級文集」のフォーマットは私のお手製だったっけ。

地元の「面白い人」を見つけては、いろんな話を聞きに遊びに行ってたなー。

大学生になって、仲の良かった友達は、なぜか美大生率が高く、自分の学校の学園祭には1度の行ったことがないのに、いろんな美大の学園祭には遊びに行ってたなー。

美大の友達と、いろんな美術館や個展に出かけては、「無料」のフライヤーやパンフレットを収集してたっけ。ああ、スクラップブックも作ってたっけ。

お金のない大学生の私にとって、「無料」のフライヤーやパンフレットは宝物!

で、大好きな向田邦子さんは、元編集者だった。

私のやりたい仕事って・・・

も、もしかして「編集者」?

いいかも! だって、オシャレだし! なんかカッコイイ!

初めは、そんな、大学生の誰もが思うようなミーハーな感情だった。

でも、それを決定づけたのは、その時、創刊号が発売された「VOCE」という雑誌。

今では珍しくもなくなってしまった「美容に特化した雑誌」で、

その中に寄せられていた斎藤薫さんのコラムに「ピン」ときた。

斎藤薫さんも、元編集者だった。

「編集者になりたい!」

そんな気持ちがどんどん私の中で大きくなっていった。

何でもやります!

それからは、どうしたら編集者になれるかを模索する日々。

伯母の友人に出版社の人がいると聞けば「バイトさせてください!」

ここでの「バイト」は編集部ではなく、営業部だったので、主な仕事は、出来上がった本の在庫管理と倉庫に本を運ぶこと。いわば、肉体労働。

母の知人に「マスコミに入りたい大学生を集めたゼミ」をやっている人がいると聞けば、「入れてください!」の一点張り。

この某ゼミは、私的なゼミで、無料だった故、かえって入るハードルが高く、何度も「本気度」を試される。

そして、このゼミで文章を書きまくって、面接の練習をしまくって、A4用紙5〜6枚はザラの、大変手間のかかる出版社のエントリーシートの過去問を書きまくった。

そんな生活を大学の2年からやっていたのに、出版社の就職試験が始まると

「農学部なのに、何できたの?」とまず言われる。

「この業界は、知名度こそありますが、事業規模としては、T社(日本を代表する自動車メーカー)のほんのわずかです」

実際、講談社の売上が1200億程度なのに対し、T社は28兆。桁が違う。

「この業界は、今後縮小傾向にあります」

私と同様、華やかなイメージで試験を受けに来るミーハー大学生を叩きまくる。

それでも、受けまくる。だって、本気だったから。

もう、「出版社」じゃなくてもいいから、「編集プロダクション」でもいい。

この業界に入れればいい。だから、受けまくる。

なのに、

結果は「0」

「出版社」はおろか、「編集プロダクション」にすら受からなかった。

結果=「0」。

内定=「0」。

大学を卒業しても、就職するところが1つもない。見事なまでに。

さて、どうする?

それでも私は、諦めなかった。だって、どうしてもなりたかったから。

就職浪人という道は、奨学金をもらって、何とか通っていた私には「ない」選択肢だった。

だから、卒業して、バイトしながら、次のチャンスを伺った。

幸い、時給のいい某シンクタンクのバイトにつけたので、生活費はそこで稼いで、次の就職試験に備えていた。

そこでとうとう見つけた。

「社員登用アリ・時給900円・出版社の子会社での編集アルバイト」

私は、とうとう、この「編集者になれるかもしれない」道にありついたのだった。

それから、私の編集者人生は始まっていく。

「この道で生きていく」

そう決めた人生が、いよいよ始まろうとしていた。

ただ、

「この業界は縮小傾向にあります」

そう言った、某大手出版社の社員がさらりと放った言葉が本当になるとは、

この時の私は、まだ知らずにいた。

続きは、プロローグ(vol.3)にて。