最近の記事

- 固定された記事

「週刊金曜日」(2024年4月12日号)にカラー二・ピックハート『わたしは異国で死ぬ』(髙山祥子訳、集英社)の書評を書きました。

この小説が描くのは2014年にウクライナで起きたユーロマイダンという革命。当時のヤヌコビッチ大統領による親ロシア的な政策に抗議する人々が治安部隊と衝突し、おびただしい数の死者が生まれたあの革命に取材したアメリカ人の作者は、キーウにあるマイダン広場を中心に、一つの大きな悲しみの物語を紡ぎます。現在の世界に生きる〈わたし〉たちならみんなが共有しうる、痛みや喪失としての悲しみの物語を。 語り手のまなざしの先にいるのは、三人の男女。 ひとりは、広場付近の修道院で働く医者のカーチャ

「週刊金曜日」2024年3月15日号に中井亜佐子『エドワード・サイード ある批評家の残響』(書肆侃侃房)の書評を書きました。

今回の書評では、いま、なぜエドワード・サイードなのか、という問いを立てて、本書を評しました。端的に言えば、この本が試みているのは、サイードとともに、批評の力を取り戻すことです。だから、著者はサイードと真摯に対峙しながら、彼にとって批評とは何だったのかを追跡するわけです。 著者の中井亜佐子さんは言います。 そして、次の文章が続くのですが、ここはこの本のこころざしが最も明確に表れている箇所です。 サイードの批評意識とは何だったのか。たとえば、それは、理論を机上で形骸化させな

マガジン

記事

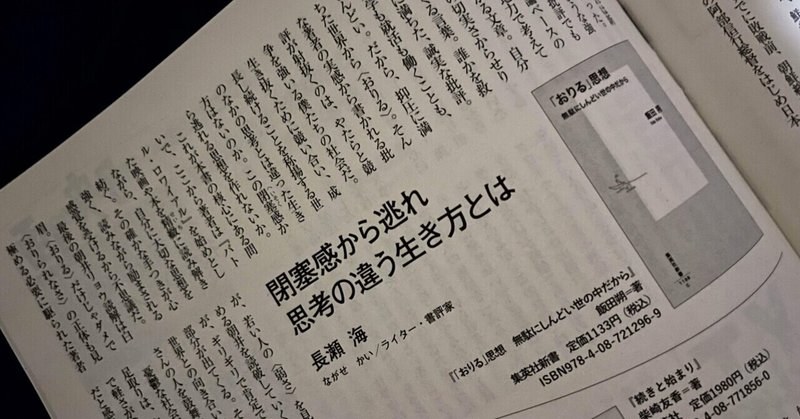

「週刊金曜日」(2024年2月16日号)に飯田朔『「おりる」思想 無駄にしんどい世の中だから』(集英社新書)の書評を書きました。

新しい批評だと感じました。 大学も就活も働くことも、しんどい。だから、抑圧に満ちた世界から〈おりる〉。そんな著者の実感から書かれる批評が射抜くのは、やたらと競争を強いる僕たちの社会です。生き抜くために競い合い、成長し続けることを称揚する世のなかの思考とは違った生き方はないのか。この閉塞感から逃れる思想を作れないか。そこから著者は映画作品を読み解きながら、自分に大切な思想を紡ぎます。 大きい言葉や、強度をがちがちに高めた言葉ではなく、地力で考えていることがわかる言葉遣いで書

「週刊金曜日」(2024年1月19日号)にモアメド・ムブガル・サール『人類の深奥に秘められた記憶』(野崎歓訳、集英社)の書評を書きました。

小説を大文字の言葉でくくることの罪深さと、そこで醸成される文学者の使命感。その狭間で煌めく、書く者の孤独。それらを見つめながら小説家として生きることの意味を掴み出す本作は、2021年にゴンクール賞を受賞した傑作長編です。 物語の中心に不在しながら、たたずむのはT・C・エリマンというセネガルにルーツを持つ架空の作家。彼は1938年に『人でなしの迷宮』を上梓すると〈黒いランボー〉と呼ばれフランスにおける文壇の寵児となるのですが、のちに様々な神話の引用が剽窃だと取り沙汰され、論争

「英語教育」1月号に掲載の連載「アジア文学への招待」でプラープダー・ユン『パンダ』(宇戸清治訳、東京外国語大学出版会)を紹介しました。

プラープダー・ユン『パンダ』はゼロ年代に書かれた、タイのポストモダン小説です。主人公はパンダ。と言っても、あのモフモフの動物ではありません。 でっぷりと太った醜い相貌の二十七歳の男性。普段から狭い自室に閉じこもりがちで、日中は成人男性向けのシナリオを打ち込む仕事に勤しむ、ポルノ映画会社のうだつのあがらない社員。寝不足のせいで両目に隈のある、恋愛とは無縁な非モテの大人。〈本名を持ちながら、誰も本名では読んでくれない〉自分とは何かに悩む人物がこの作品の語り手。 そんな彼がある